難関大学を卒業し、大企業に入社すれば、一生安泰でいられる——。

かつて存在したキャリアの正解は、変化の激しい“VUCA”の時代に突入したことで、過去のものになってしまった。

VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字からなる造語で、一言でいうと「先行きが不透明で、将来の予測が困難な状態」を意味している。

現代は、テクノロジーの進展による破壊的イノベーションが起き、ビジネスモデルが陳腐化するスピードが加速度的に増したことによって、企業の寿命よりも個人の労働寿命のほうが長くなった。

かつて主流だった「会社名を起点とするキャリア形成」は、今では非常に脆弱なものになっている。

事実、中小企業の多くが、創業から3年以内で廃業に追い込まれている。それだけでなく、かつて「就職人気ランキング」なるものにランクインしていた企業でさえ、倒産危機に陥っているのが現実だ。

それだけではない。英国オックスフォード大学でAI(人工知能)などの研究を行うマイケル・A・オズボーン准教授が、2013年に発表した論文『雇用の未来(The Future of Employment)』では、「人間が行う仕事の約半分が機械に奪われる」という衝撃的な予測がされていた。

【未来予測】10年後に「売れるスキル」「廃れるスキル」オズボーンさんの予測のうち、いくつかはすでに現実のものとなっている。例えば入退社手続きや給与管理といった労務は、「SmartHR」に代表される人事労務クラウドによって自動化され、会議の議事録すらAIによる自動音声書き起こしで一定の品質が担保できるようになった。

私たちが生きているのは、「入社すれば一生安泰の会社」が存在せず、「これができれば食いっぱぐれない」という職種もない時代なのだ。

では、私たちはいったいなにを、キャリア道標にして生きていけばいいのだろうか。

スキル主導の働き方は20代まで

本題に入る前に、まずは「キャリア」というものが、そもそもどのような特性を持ったものなのかを押さえておきたい。

企業の従業員や公務員に向けた研修を通じ、数多くのビジネスパーソンのキャリアを導いてきたキャリア・ポートレートコンサルティング代表の村山昇さんは、スキル主導のキャリアに頼りすぎると「いずれキャリア迷子になってしまう」と説明する。

【提言】必要なのは「言語化力」。強いコンセプトの磨き方スキルとは、いわばレゴブロックのようなもの。20代のうちに30個しか集められなかった人と、100個集めた人では、作り上げられるものの大きさが全然違います。だから、若いうちはコンセプトなどがなくても、レゴをたくさん集めればいいのです。

でも、それだけではブロックを持っているだけの人になってしまう。先ほどお伝えしたように、いろんな人に会って、いろんな生き様を見て、おぼろげでも自分の軸をつくっていく。その意識があれば、VUCA時代をサバイブしていくことができるはずです。

「若いうちは、スキルをしっかり身に付け、できることを増やすのが大事。しかし、スキルばかりに頼っていると、やがて大きな成果を上げられないビジネスパーソンになってしまう」というのが、村山さんの考えだ。

また、スキルに頼りすぎないキャリアをつくる方法として、「自分とは違う経験を持つ人たちの成功体験や失敗体験に触れ、彼・彼女らの人生に学ぶ」ことが重要だとも指摘する。

本記事では、村山さんの見解をベースに、VUCAの時代をサバイブするキャリアを探っていく。まずは、「20代のうちに身に付けるべきスキル」について考えてみよう。

予測困難な時代に大事な4スキル

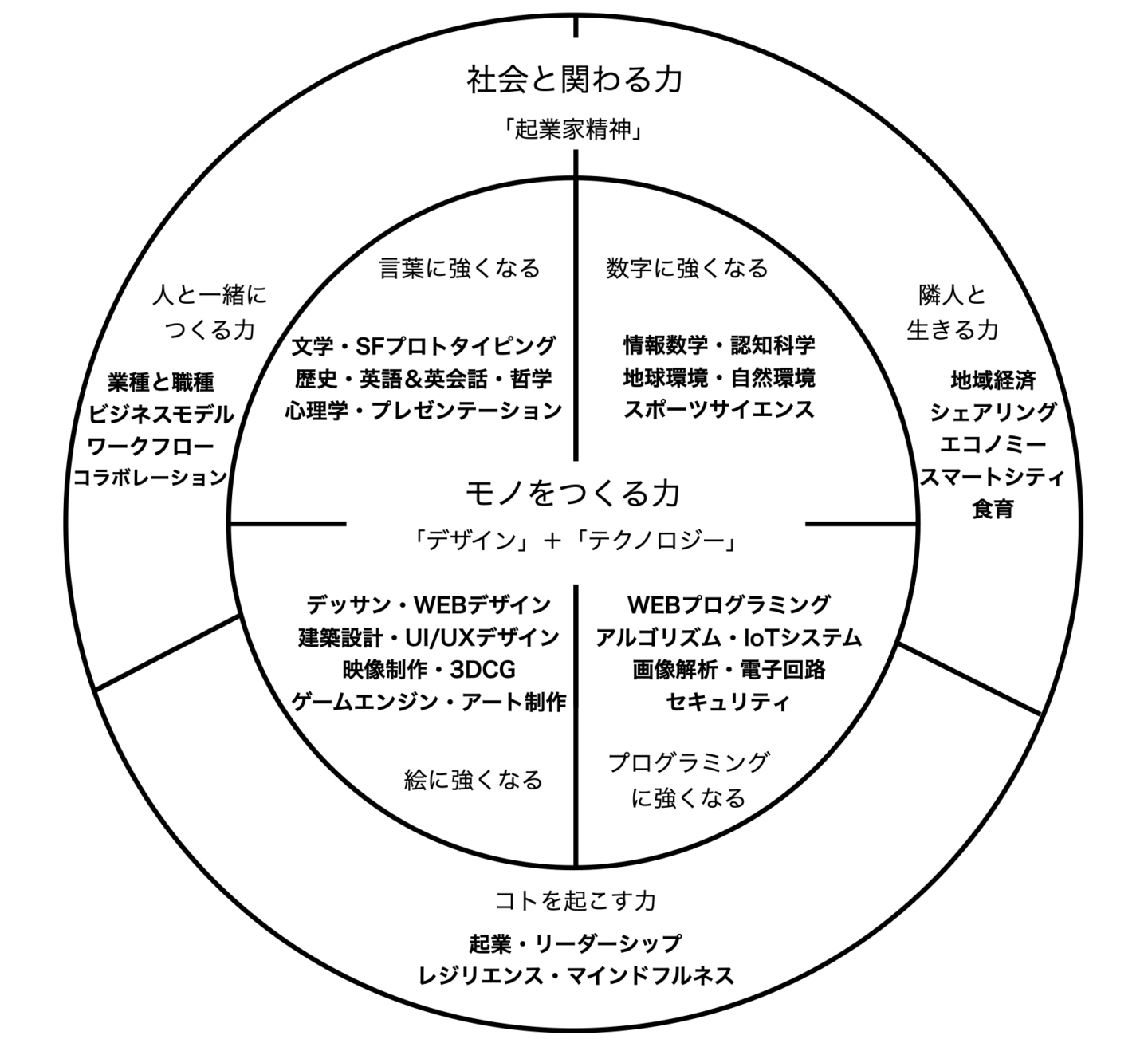

2023年に開校される「神山まるごと高専」のカリキュラムディレクターであり、クリエイティブ集団「PARTY」の代表を務める伊藤直樹さんは、キャリアの早い段階で身に付けるべきスキルとして、「言葉」「数字」「絵」「プログラミング」を挙げる。

下の図は、神山まるごと高専が作成したカリキュラム「神山サークル」である。同校は「社会に変化の一歩を生み出せる人材」の育成を目指していることから、これはそのまま若手社会人にも応用できるものだと言える。

伊藤さんの見解によると、「4つのうち1つを得意分野にしながら、ほかのスキルも学んでいくと、キャリアに広がりが出る」そうだ。

その方法論は下の記事に譲るが、これはすでに、クリエイティブ職に限った話ではなくなりつつあると言っていいだろう。

クリエイティブディレクターに必要な力とは?PARTY伊藤直樹の答え

これからスキル習得を目指す際は、ぜひ上記の図を参考にしてみてほしい。その延長線上には、「社会に変化の一歩を生み出せる人材」としてのキャリアが待っているだろう。

苦手を遠ざける戦略的キャリア

続いて、スキルに頼りすぎないキャリアをつくるための、「自分とは違う経験を持つ人たちの成功体験や失敗体験」にも触れていこう。

最初に紹介するのは、Z Venture Capitalでベンチャーキャピタリストとして働く黄未来さんだ。

【黄未来】やりたいことゼロでもうまくいく、消去法キャリアのすすめ

黄さんはこれまで、三井物産、ByteDanceと華々しいキャリアを歩んできた。その背景にあるのは、「やりたいことゼロ」だった過去だ。

明確にやりたいことがあるなら、それを仕事にすればよかったのでしょうけど、私にはそれがなかった。

そうであれば、“波乗りの達人”になろうと考え、新卒で三井物産に入社しました。

ここで言う「波」とは、時流のこと。現在であれば、メタバースやNFTがそれに該当します。

時流に乗っている会社は、自然と成長しやすい環境にあるので、仕事がうまくいきやすい。

やりたいことがないことに苦しんだ時期もあったが、それは変えられない事実だったため、黄さんは「やりたいこと探し」に時間を割くのをやめた。その代わりに、時流に乗っている会社に就職し、仕事の基礎力を磨く道を選んだそうだ。

結局やりたいことは見つからなかったそうだが、苦手なことを遠ざけるキャリアを歩んだことで、自身が理想とする「やりたくないことをなるべくやらないワークスタイル」を手に入れることに成功。

現在は、得意を生かして、ビジネスインフルエンサーとしても活躍している。

価値観を優先するという意思決定

キャリア支援事業を展開する人材スタートアップ・ポジウィルで、カウンセラーとして働く齋藤あいさんは、新卒でブリヂストンに入社するも、「どんな人生を送りたいか」というゴールが抜け落ちた状態で就職活動をしていたため、入社から数年後にキャリアに悩んだそうだ。

その後スキルを身に付けようとアクセンチュアに転職するも、何のために働いているのかに明確な解が見いだせず、再び仕事へのモチベーションを失ってしまった。

再度キャリアについて考えた結果、これらの経験を生かし、自分のように「どんな人生を送りたいか分からない」と迷う人の力になりたいと、ポジウィルに転職したという。

外コンに転職も、半年で退社。市場価値より「生きがい」選ぶキャリア

思い返すと、社会人になるまでの私のモチベーションは、劣等感が大きかったんです。優秀な姉や兄に劣らないように頑張らなきゃ、とにかく周りに認められなきゃ、と必死でした。

でも、社会人になってからは、もう少し自分を意識するようになった気がします。

「周りから見てどうすべきか」じゃなくて、「私はどうしたいか」。一度きりの人生なので、自分の意思を最大限尊重して、納得ができる選択をしたほうがいい。

これは、カウンセリングを担当する時も、私が大切にしている価値観です。

以前とは異なり、転職が当たり前になりつつあるが、ネガティブな理由から退職をする人も少なくない。それが一概に悪とは言えないものの、働くことがポジティブなら、人生そのものが充実する可能性は高い。

就職活動をする際は、会社名や条件だけでなく、自身の心が満たされるかどうかも選択基準に置くべきなのだろう。

自分で選ぶから、納得できる

フラワーアーティストとして活躍し、自身で会社を経営する前田有紀さんは、「自分で考えて、自分で決めているから、人生にやりがいと納得感がある」と語る。

前田さんのファーストキャリアは、テレビ朝日のアナウンサーだ。新人時代からMC番組を持ち、局内で押しも押されもせぬ人気を誇っていたこともあり、両親にキャリアチェンジの相談をしたときは「会社にかじりついてでも、会社員でいたほうがいい」と言われてしまったそう。

それを聞いて、「たしかに夢見がちだな」と思いもしたそうだ。

しかし、「花の仕事を、一生の仕事にしたい」と一念発起し、テレビ朝日を退職。留学と花屋での修行経験を経て、自身が経営する会社「スードリー」を立ち上げた。

【前田有紀】元テレ朝アナが見つけた、社会軸より自分軸の生き方

葛藤を乗り越え、自分らしい仕事を手にした前田さんは、自身の選択を「自分で選んだという気持ちが強くあったので、いつも前向きだった」と振り返る。

アナウンサーをしていた頃は、「任された仕事を一生懸命に頑張ろう」という、どちらかといえば受け身の姿勢でした。

でも、花屋さんでの仕事は、「この仕事で食べていくためなら、なんでもやろう」と能動的になれました。

他人の物差しではなく、自分の物差しで選んだから、うまくいかないことがあっても、誰かに何かを言われてしまうことがあっても、納得できたのだと思います。

前田さんは転職する以前に、部屋に飾る花を増やしたり、友人の開く教室へ花を習いに行ったり、小さな「好き」を積み重ねていたそうだ。

大胆な意思決定は難しいかもしれないが、それを分解し、小さく始めることはできる。納得感のキャリアは、できることを積み重ねた延長線上にあるのかもしれない。

常識よりも自分らしさを重視

SNSマーケティング事業を手掛けるFinTのCEO・大槻祐依さんは、起業家としてのキャリアを振り返り、「いま22歳だったら、好きなことで起業する」そうだ。

一般的に、起業の成功には「市場選び」が重要だと言われている。それでも「好きなこと」を優先する背景には、「好きじゃないことで事業を興して、結果を残せなかった苦い経験があるから」だそうだ。

【大槻祐依】いま22歳なら、市場性よりも好きなことで起業する

現在はInstagramの運用を軸にSNSマーケティング事業に取り組んでいますが、起業当初はフィンテック事業を運営していました。21歳の頃です。

若者向けのマネー系メディアと、給与の前払いサービスの事業を立ち上げたのですが、いずれも軌道に乗らず、1年もたたずにクローズしています。

うまくいかなかった理由はいろいろあるのですが、一番大きかったのは、そもそも私自身が「フィンテックに強い興味がなかった」からだと思います。

「ビジネスチャンスがあるかも」という理由で始めたがゆえに、事業への熱量も維持できず、苦しいタイミングで踏ん張ることができませんでした。

一方、「好きなこと」だった「おしゃれやファッション」にリソースを投下し、事業をピボット(方針転換)してつくった女性向けインスタメディア「Sucle」は、立ち上げから順調に成長したという。

Instagramの黎明期に事業を立ち上げ、時流の恩恵を受けたのは間違いないが、「おしゃれやファッションが好き」という自身のピュアな動機で立ち上げたことが、大きな成功要因になっていると大槻さんは言う。

後悔のない人生を歩むなら、通例や常識に背いてでも、自分が信じられる選択をするのが大切なのかもしれない。

グローバル化する社会に対応せよ

米タイム誌で「世界で最も快適」と評されたシューズメーカー・Allbirds(オールバーズ)でマーケティング本部長を務める蓑輪光浩さんは、Nikeやユニクロといった大企業を渡り歩いてきたキャリアを振り返り、「いま22歳だったら、就職せずに海外協力隊に応募する」という。

蓑輪さんは「海外の優秀なビジネスパーソンたちと切磋琢磨する経験が、キャリアにおいて飛躍的な成長をもたらしてくれるのは間違いない」と語る。

そのうえで、ファーストキャリアに就職ではなく海外協力隊を選ぶ理由は、「若いほうが思い切った選択肢を取りやすいから」だそうだ。

【Allbirds蓑輪光浩】ナイキやユニクロで知った「世界で通用する力」の鍛え方

もちろん、卒業してすぐにグローバルな環境で働く選択肢もアリです。それでも海外協力隊を選ぶのは、“ミステリーな選択肢”で、お給料までいただけるから。チャレンジに年齢制限はありませんが、若いほうが思い切った選択肢を取りやすいですからね。

吸収力が高いうちに多様な価値観に触れ、世界中の人たちと対話するための語学力を身に付ける。その過程で培った自分らしさを武器に、社会人として活躍する道を選ぶと思います。

日本では、キャリアの空白期間を「遅れ」として見る風潮が、少なからずある。しかし、蓑輪さんが語ったような「意味のある空白期間」なら、むしろ強みにさえなるのではないだろうか。

入念な情報収集と小さな行動が鍵

おびただしい量の情報が飛びかう社会では、なにが正解か、どれを選ぶべきかを、的確で迅速に判断することが求められる。

しかし、ここで注意しなければいけないのは、キャリアにおける「正解」とは、相対的なものではないということだ。

ロールモデルたちの声に耳を傾けると、いきいきと自分らしい人生を歩むには、結局のところ「自分がどうしたいか」で意思決定することが重要だと分かる。

キャリアにおける正解は、自分の意思で選択した先にしか存在しない。まずは、選択をするための経験を積むところから始めてみよう。

【北野唯我】就職で得られる「3つの資産」を賢く手にするヒント

文・デザイン:オバラ ミツフミ、バナーフォーマット作成:國弘朋佳文、バナー画像:iStock / CreativaImages