クリエイティブディレクターとは「大工の棟梁」

—— クリエイティブディレクターの仕事内容がよく分からないという人は多いと思います。そもそもどんな役割なのでしょう?

クリエイティブディレクターという職業は、ここ20年ぐらいをかけてゆっくり認知を高め、職能として市民権を得てきたと思います。

歴史をざっくりひも解くと、広告業界ではまず、メディアの発達に合わせてCM、雑誌、ポスターのデザインや、ラジオ広告の原稿を書くような仕事が生まれました。

そこから、言葉による表現を専門とするコピーライターや、ビジュアルのアイデアを司るアートディレクターなどと、得意分野によって役割が細分化されるようになっていきます。

クリエイティブディレクターは、そうした専門家たちをチームとしてまとめる仕事として発展してきました。

なので、クリエイティブディレクターとは「大工の棟梁」もしくは「プロサッカークラブの監督」みたいな仕事だと考えています。

棟梁は大工を統率するのが役割ですが、若い頃は建築現場で大工をやっていた人がほとんどです。サッカーで言えば、プロサッカー選手だったということです。

自分で釘を打ったり、外壁を塗装してきた経験があるから、「いや、そのやり方だと釘を打ち損じてしまう」「壁をこの色にしたければ、これとあの塗料を混ぜるんだ」などとアドバイスができる。

こうして専門家たちを指導しながら、現場を取り持つのが共通点。クリエイティブディレクターも、最初はコピーライターやデザイナーからキャリアを始める人がほとんどです。

クリエイターエコノミーの台頭で変わる仕事内容

—— そうなると、クリエイティブディレクターを目指すなら、やはり広告代理店や広告制作会社に就職・転職して「大工」から始めるのがいいのでしょうか?

ひと昔前まではそうでした。ただ、2020年代になって「なり方」が多様化しているように感じています。

さまざまなクリエイティブワークが民主化した結果、分野によっては「大工が棟梁よりパワーを持つ」ケースが増えたのが理由です。

これまで、広告業界やファッション業界、雑誌業界などでクリエイティブワークをする時は、チームで動くのが一般的でした。

広告を打ち、何かしらのメッセージを発信する時も、一度編集部を通すとか、代理店のクリエイティブチームに監修してもらうのが当たり前——。

そんな商習慣の中では、クリエイターの頭数が必要でしたし、チームを統括する監督的なクリエイティブディレクターも必要不可欠だったのです。

しかし、近年盛り上がりを見せる「クリエイターエコノミー」のように、SNSインフルエンサーやYouTuberが個人で情報発信したり、動画を制作することで十分な生計を立てています。

【図解】今年の大本命。「クリエイターエコノミー」って何だ最近だと、NFT(非代替性トークン)を自分で作ることができるクリエイターが、直接お客さんに販売して儲けているという動きも出てきました。

これによって、大工が棟梁より稼ぐという逆転現象が起き始めました。大工としての腕が良ければ、自分で仕事を取ってきて個人で十分な価値を生み出せる時代なのです。

つまり、クリエイターの「自律」が本格化してきたと言えます。副業で複数の集団に所属することも当たり前になってきました。

—— それだと、今後はクリエイティブディレクターが必要なくなるのでは?

クリエイターが経済活動として社会とかかわる時、1人だけで仕事が完結することは多くありません。携わるプロジェクトの規模が大きくなればなるほど、クリエイティブディレクターが必要とされます。

たとえるなら、個人戦と団体戦の違いがあるわけです。

団体戦では、予算とかかわる人数が違います。

例えばオリンピックやパラリンピックの開会式を担当する場合、やることが多過ぎて、個人戦だけで手掛けるのは絶対に無理。やはり現場を束ねる棟梁が必要です。

なり方と役割が変わっても、クリエイティブディレクターの必要性はなくならない。むしろ、広告業界以外にも活躍の場が広がっていくと考えれば、需要は高まるのではないかと思っています。

これからのクリエイティブディレクターの役割とは

—— では、「これからのクリエイティブディレクター」に求められる、最も大事な役割は何だと思いますか?

Web3の世界が押し寄せてきている今、これからの団体戦は、ある会社が受注するというより、どんどん「プロジェクト」化していきます。

そのプロジェクトに、分散的に各地域に暮らす自律したクリエイター個人が参加するカタチになります。そして、個人同士が協調し合いながら、団体戦に臨みます。

その時、クリエイティブディレクターの重要な役割は、作るものの明快な「ビジョン」と「ロードマップ」を示すことです。

今、NFTアートの世界で成功しているプロジェクトは、明快な「ロードマップ」を提示しています。NFTを買うという行為は、そのプロジェクトに参加することを表明することであり、場合によってはDAO(分散型自律組織)のコミュニティに入ることを意味します。

Discordなどで繰り広げられているDAOのコミュニティに参加してみると、非中央集権を理想としながらも、各チャンネルにリーダーやモデレーターみたいな人が生まれていきます。

これは考えてみればとても当たり前のことで、司会進行のいない会議やワークショップがあまり上手く行かないことと一緒です。

コミュニティにおいて、メンバー間の発言が非常に自由に飛び交って議論が活性化していたとしても、最終的には意見がまとまらずにデッドロック(膠着状態)に陥る場合があります。

最近では、パーパス(企業や団体の存在意義を重視すること)もそこに加わりましたが、なぜ企業にミッション、ビジョン、バリューが必要なのか。それは、企業という経済活動コミュニティが前に進むために必要なホワイトペーパーだからです。

【読書】パーパスの先にある顧客を「巻き込む」経営戦略ビットコインの開発で重要なのは、サトシ・ナカモトが残したと言われるビットコインについてのホワイトペーパーです。

クリエイティブディレクターに求められる最も大事な役割は、このホワイトペーパーをまとめ、コミュニティに説明することだと思います。

クリエイティブディレクターに求められる「4つの言語」

—— これからクリエイティブディレクターを目指す人に求められるスキルを教えてください。

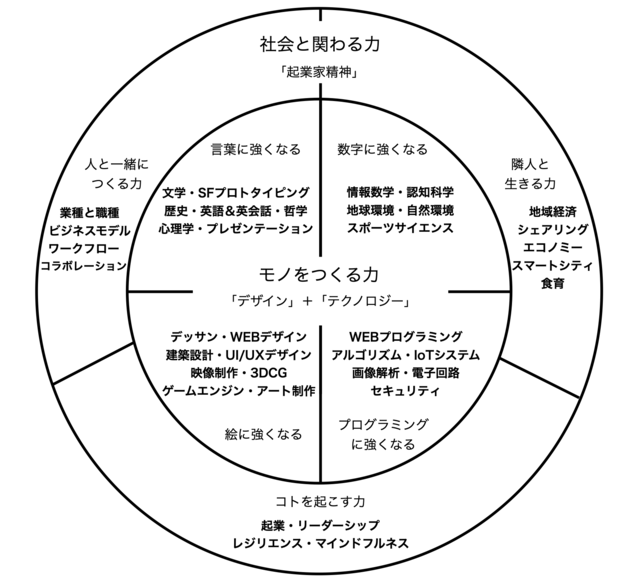

前提として、これからのクリエイションでは

言葉

数字

絵

プログラミング

という4つの「言語」が欠かせません。

私がカリキュラムディレクターとして神山まるごと高専のカリキュラムを構想する時にまとめた「神山サークル」にも、その考え方が反映されています。

4つのうち1つを得意分野にしながら、ほかの言語も学んでいくと、キャリアに広がりが出るでしょう。

例えば、絵が得意な人が最初に目指しやすい職業はデザイナーですよね。その能力に加えて、ちょっと言葉が得意であれば、アートディレクターになるという選択肢が生まれます。

ほかにも、クリエイティブ物を作る時は、どれくらいの予算と期間で納品すべきか、数字を組み立てる能力が必要です。または、プログラミングと絵の能力をかけ算すると、自分でメタバースを開発することだってできます。

「メタバースの仕事」今から携わるには?VR開発の採用動向

クリエイティブディレクターを目指すならば、これら全部を何となくでいいので分かっていることが求められます。それぞれについての専門性は薄くてもいい。器用貧乏でもいいのです。

特に今は、絵とプログラミングができるディレクターが足りていません。これは日本の教育上、両方の能力を併せ持った人が育ちにくい環境にあるからです。

ほとんどの人が、高校1年生の終わりくらいに、理系と文系とに分かれてしまう。仮に美術を専攻したとしたら、「数学はもう捨てていいや」となってしまうことが往々にあるのです。

そうすると、数字がどんどん苦手になっていくし、プログラミングもできなくなります。このように枝分かれしていくため、4つの能力を全て、薄く理解できる人は貴重なのです。

—— 「これまでの」クリエイティブディレクターは、広告代理店に所属する文系出身者が多いという印象があります。

そんなこともないですよ。広告の世界には、理系で建築学を学んできたような人がたくさんいます。

一方で、私が教授をしている京都芸術大学で学生に話を聞くと、美大生の多くは数字が苦手だと言います。

理由を聞くと、「中学時代から数学の授業についていけなくなった」「先生の一言に傷ついて数学が嫌になった」などと話す学生が多いんです。

でも、「じゃあ小学校の時はどうだった?」と聞き返すと、「そういえば算数がむちゃくちゃ得意でした」と言い出す学生は意外と少なくない(笑)。

このエピソード1つを取っても、自分の可能性を広げるには、思い込みをいったん横に置いて、客観的に自己認識し直すことが大切なのだと思います。

向き・不向きを判断するには

—— 現時点でデザイナーやコピーライターなど「大工」としてキャリアを築いている人が、「棟梁」たるクリエイティブディレクターに向いているかどうかを判断するにはどうしたらいいでしょう?

棟梁になるには、先ほど話した4つの言語それぞれを薄く広く知っていることが大切です。特にはじめは、最低でも「1.5個」のスキルを持っていることが問われます。

職業としてはコピーライターをやっているけれど、仕事とは別に、山や海の写真を撮るのが趣味という方がいるとしましょう。

その場合、言葉に関するスキルを1つ持っている上、絵づくりに関するスキルも「0.5」くらいは習得しているのではないでしょうか。

こういう越境系のクリエイターなら、クリエイティブディレクターとして成功できる可能性がある。

一方、1つの専門分野にしか興味がない人は、クリエイティブディレクターに向いていません。この辺りの志向を、自分自身に問うことが大切です。

—— 伊藤さん自身は、クリエイティブディレクターとしての「最初の1.5」をどうやって作ってきたのですか?

自分は小さい頃から絵を描くのが好きでした。幼稚園生の時に母親に無理やり絵画教室に連れて行かれたのがきっかけでした。

いろいろ習い事をやっていましたが、絵画教室がいちばん楽しかった。だから、4つの能力のうち、絵の能力に関してはその頃から養われたと思います。

その後、高校生ぐらいから映画が好きになり、雑誌などで映画監督のインタビュー記事を好んで読んでいました。その経験を通して気付いたのは、どの監督も、自分の作品を言語化する能力が極めて高いということです。

また、社会を言葉によって批評する能力も極めて高い。自分の言葉の能力が全く足りていないことに、その時に気付いたんです。

そこから、自分の考えを言葉にすることを筋トレのように意図的に行いました。

サイエンスの本で社会や自然を認識する方法を知り、友人とそのことについて話してみたり。心理学の本で他人の心理を知り、哲学の本で己を客観的に見る方法を学びました。そして、自分の感情や思いを文章にまとめたりしていました。

自分を客観的に分析してみると、幼少期から「絵」の能力がトレーニングされ、そのあと大学生ぐらいから「言葉」の能力がトレーニングされてきたと思います。

面白いのは、「言葉」を後からトレーニングした結果、現在は「絵」が0.5で、「言葉」が1と、スキルが以前と逆転していることです。

—— 最後に、これからクリエイティブディレクターを目指す若い世代に向けたアドバイスがあれば教えてください。

ひょっとしたら、自分にはクリエイターになる才能なんてない、と諦めている人がいるかもしれません。でも、人間は本来、誰しも広い意味でのクリエイターなんです。

レゴやマインクラフトで何かを作ってこなかったでしょうか?トミカやシルバニアファミリーの人形を並べて、自分だけの世界を作らなかったでしょうか?

我々は「社会性を身に付けよう!」という大義名分のもと、「つくる」を手放してしまっている可能性が高いのです。

あの頃のような「つくる」力を、意図的に取り戻しにかかればいいだけだと思います。noteに意見をまとめる。料理をしてみる。ハーブを育ててみる。デッサンを練習する。CGのソフトを触ってみる。何でもいいから「つくる」ことをすればいいのです。

かく言う自分も、まだまだ「つくる」力が足りていないと思っており、言葉、絵、数字、プログラミングと、それぞれ4つを操る能力を、これからも意図的に強化しようと思います。

もうかれこれ10年以上、英会話(言葉)の勉強をしていますが、これがなかなか一朝一夕には上手くならないのですが……。

日本は幸い、高等教育機関で学んだ専攻で人生が運命づけられる社会ではありません。何度でもやり直しがきくし、いくらでも後から学んでいける環境がそろっています。

欧米に比べると「人生のコンバージョン」が比較的容易な社会です。

だから、さっきも言ったように人間誰しももともとはクリエイター(つくる人)で、クリエイティブディレクターになれる可能性を秘めていると言えます。

クリエイティブディレクターが世の中にもっと増え、この世界をより良い方向へ変えていってくれることを期待しています。

自分は、より多くのクリエイターが活躍できる広い意味でのクリエイターエコノミーの発展に貢献できるよう、これからも尽力していきたいと思います。

合わせて読む:【実践】どうすれば「あなた」はクリエイティブになれるのか

取材・文:平瀬今仁、取材:佐藤留美、編集:伊藤健吾、デザイン:石丸恵理、写真提供:PARTY