MyDearestに聞くVRの現在地

メタバースという概念はまだ広まり始めたばかりで、さまざまな関係者がその定義自体を練っている最中だ。

だが、「メタバース×VR」の観点で未来を予想すると、今後の盛り上がりが期待されているのは大きく3つのジャンルと言われている。

VRゲーム

ソーシャルVR(ユーザー交流型サービス)

ワークプレイス・産業用VR

今回取材したMyDearestは、中でも「1. VRゲーム」の開発で注目を集めるベンチャーだ。

同社が2019年に発売したVRミステリーアドベンチャーゲーム「東京クロノス」は、世界規模のゲームプラットフォーム「Steam」のVRカテゴリで週間売上1位を記録。

続く2021年発売の「ALTDEUS: Beyond Chronos(アルトデウス: ビヨンドクロノス)」も、先行配信した「Oculus Questストア(現・Meta Questストア)」において5段階評価で4.9とユーザーレビュー世界一の称号を得ている(2021年1月末の実績)。

取材した郡 陽介(こおり ようすけ)さんは、同社でサウンドプロデューサー兼クリエイティブ関連の最高責任者を務めているが、2016年の創業当時は経営企画とマーケティング担当だったという。

郡さん自身が「VRゲーム開発は未経験から手掛けている」ため、実体験も踏まえながら以降の解説をお願いした。

Q. VR市場の「成熟度」は?

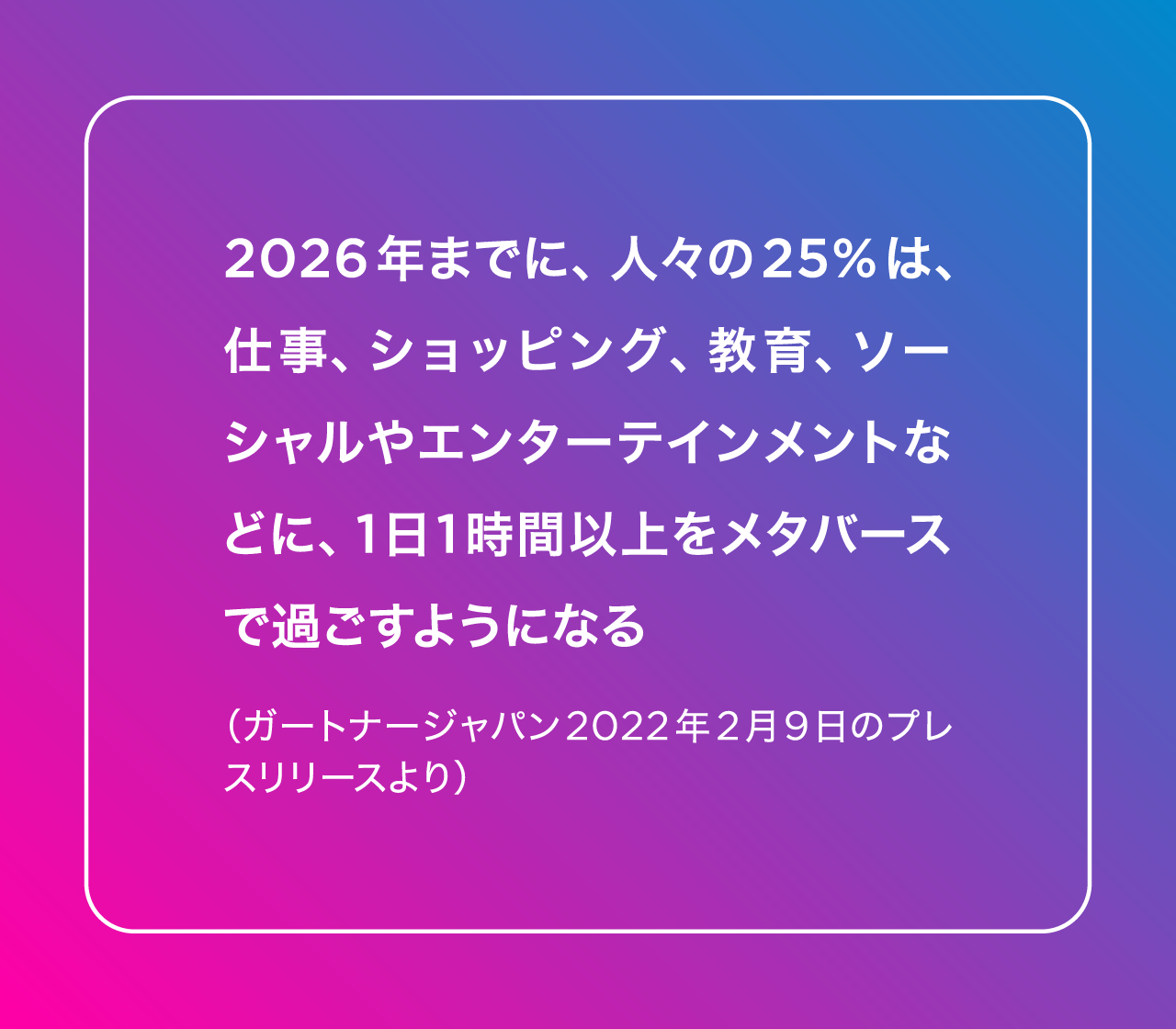

IT分野の市場調査を手掛けるガートナー社が今年2月に出したリリースによると、メタバースにまつわる現時点での展望は下のようになっています。

2026年まではあと4年。メタバースはまだ、人々の日常生活に入り込む前の段階だと言えます。

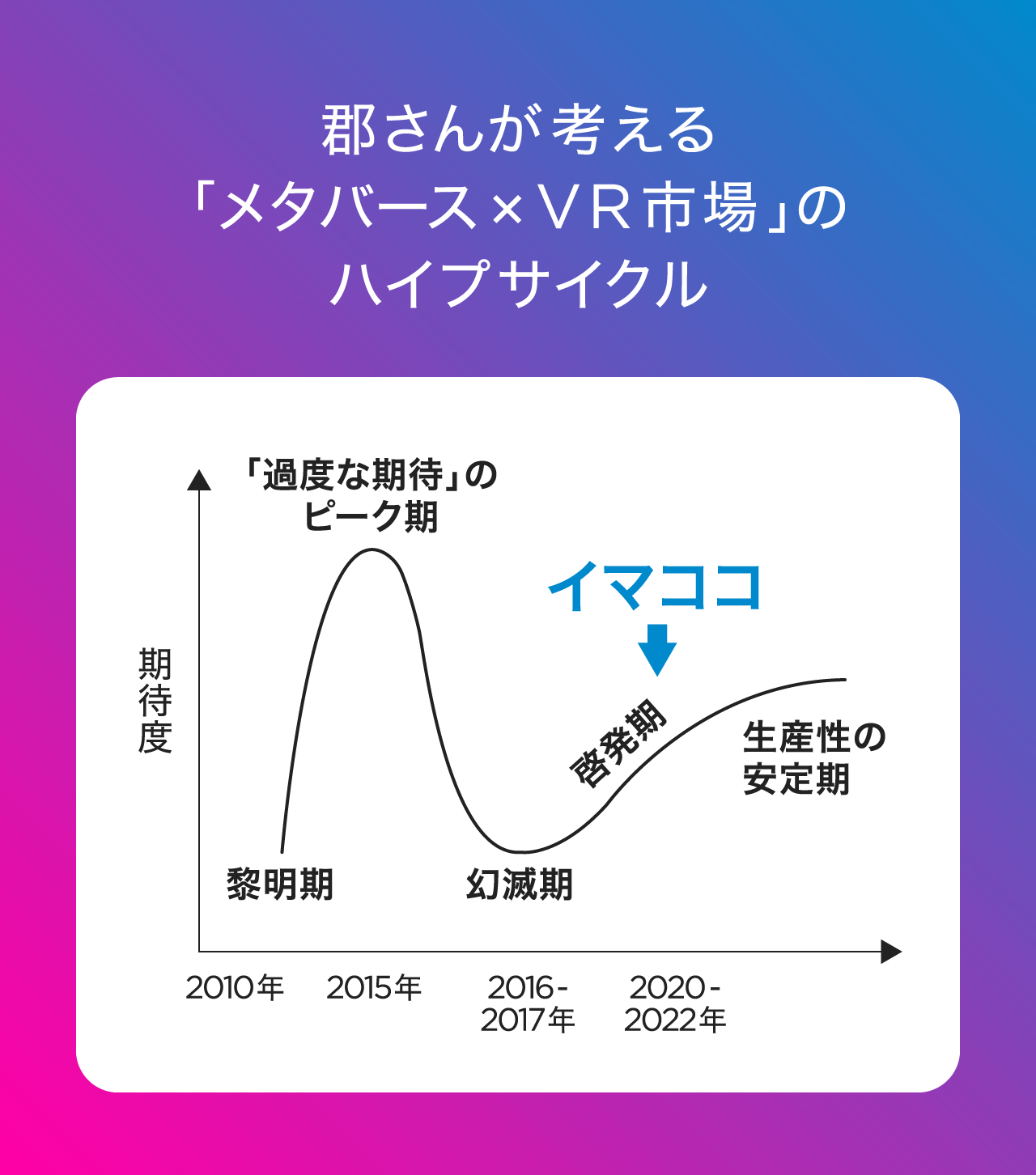

しかし、中でもVRに絞った市場動向を私見で話すと、2022年はガートナー社がよく使うハイプサイクル(技術の成熟度、採用度、社会への適用度を示す図)で言う「啓発期」に入っていると見ています。

啓発期の一つ前、VRに対する「幻滅期」は2016〜2017年くらいだったと思います。

2016年は、当時のOculusが初めて開発したVR専用ヘッドマウントディスプレイ「Oculus Rift」が市販され、他社のウェアラブル製品も注目を集めた時期です。

2014年に旧FacebookがOculusを買収していたこともあり、VR関係者は市場の盛り上がりを期待したものの、思ったよりデバイスが普及せず......。MyDearestも、この時期は資金調達に苦しみました。

そこから現在の「啓発期」に入ったと感じる一番の理由は、やはりデバイスの進化があります。

Metaが最新版として出しているワイヤレスのオールインワンVRヘッドセット「Meta Quest 2」は、日本円で3万円台から購入できるようになりました。昨年末時点で、年間800万台以上が出荷されたと言われています。

これは、数年前まで販売台数でかなわなかったゲーム機「Xbox Series X」を上回る数なんですね。

この普及度合いに比例して、VRコンテンツの公式ストア「Meta Questストア」の総売上額も右肩上がりで伸びています。

Metaやその他のデバイスメーカーの発表を聞くと、2022年内には次のハイエンド機が出て、さらにそれが小型化・安価になっていくという道筋もすでに見えている。

デバイスの進化と普及で、その上に乗っかるVRコンテンツの種類が増え、表現力も上がっていくのは間違いありません。

Q. VR開発の主要職種は?

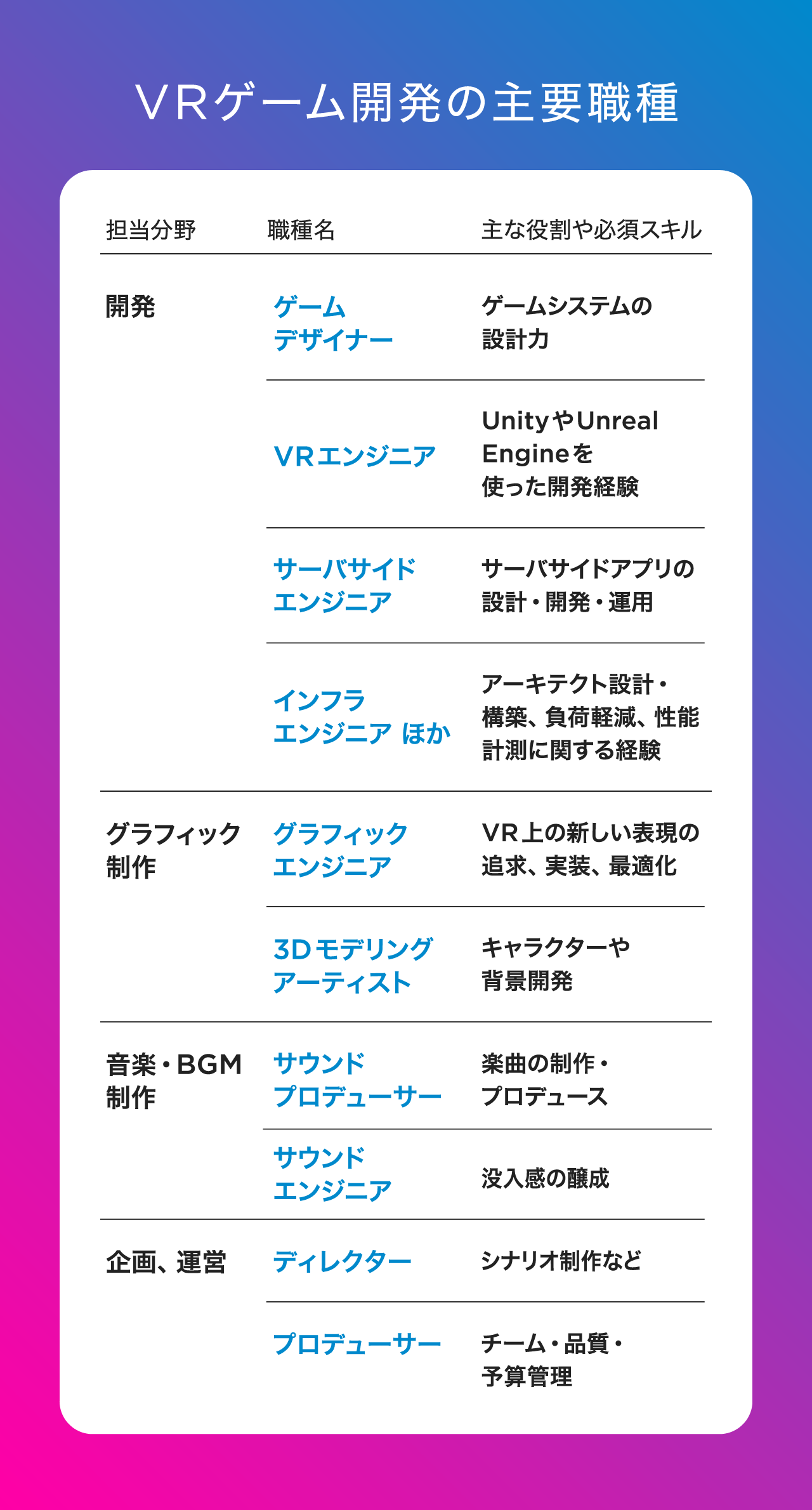

職種の呼び名や守備範囲は各社さまざまで、先述した3つのVRジャンルごとに求められる職種も少々異なるでしょうが、VRゲームの開発では主に次のような職種が求められます。

■開発の仕事

ここは、一般的なゲーム開発とそれほど変わりません。上に挙げた職種以外にも、リアルタイム通信を制御するエンジニアやアプリエンジニアなどがいます。

ただ、

VRエンジニア

サーバサイドエンジニア

の2職種については、業界特有の採用事情があると言えるかもしれません。

まず、VRエンジニアは当然ながら全てを3Dで動かす技術が求められます。

なので、3Dゲームの開発環境として知られるUnity(ユニティ)やUnreal Engine(アンリアルエンジン)の知識が問われます。

規模の大きな開発会社では、自社独自のVR開発エンジン(開発環境のこと)を用意しているところもありますが、一般的には企業やタイトルに合わせてどちらかを使えることが前提になるでしょう。

また、多くのWeb開発の現場では当たり前のようにいるサーバサイドエンジニアですが、VRゲームはまだ「買い切り型」の作品が多いため、専任のエンジニアがいる会社はそこまで多くありません。

ただし、詳細は後述しますが、VRゲームが控える次の進化は間違いなく「マルチプレイ可能な運営型ゲーム」化です。

デバイスの進化やネットワークの高速化(通信速度の改善)によって、数年以内にVRアクティブユーザーが1000万人を超え、複数人のプレイヤーが同時にアクセスして遊べるゲームが出てくると言われています。

つまり、映画の『アバター』や『レディ・プレイヤー1』のような世界が実現できるようになる。

そうなると、膨大なアクセスをリアルタイムにさばくため、クラウドサービスを使いこなすエンジニアの存在が欠かせません。

MyDearetも、「必ず来る未来」に向けてサーバサイドのエンジニアを増強し始めています。

■グラフィック / 音楽・BGM制作の仕事

これらの職種は、VRコンテンツで大事な要素となる「没入感」を高めるためにも、重要な役割を担っています。

3Dキャラクターのモデリングから、それらのモーション(動き)をなめらかに魅せること、背景との融合まで、細かな調整を行います。

最近だと、「Blender(ブレンダー)」のような無料で高精度な作業ができる3DCGソフトもあるので、なり手の裾野は広がっているように感じます。

私の主担当分野であるゲームサウンドも、没入感を左右する重要な要素です。例えば、キャラクターが死にそうになったら打楽器の音を増やすなど、特にゲーム音楽はシーンに合わせた演出をする必要があります。

この部分の調整を技術的に行う人として、テクニカル・サウンドエンジニアとでも呼ぶべき「楽曲制作とゲームの世界観を統合する職種」もあります。

■企画・運営の仕事

ディレクターやプロデューサーは、上に挙げた職種の中では「非エンジニア職」「非クリエイティブ職」だと思われがちです。

実際のところ、役割としては企画やチーム統括の仕事を担当します。

しかし、VR開発の世界はまだまだ黎明期。私の知る限り、企画職と開発・制作の仕事をはっきり分業できている会社は少ないと思います。

例えば、良いVRゲームのシナリオを作るには、VRでどこまで表現可能なのか?現時点では何ができないのか?など、開発の勘所を知っていなければなりません。

インターネット産業の黎明期は、元・銀行員だった楽天の三木谷さん(三木谷浩史会長兼社長)もコードを書いていたという逸話があるように、ビジネスサイドの職種でも最低限の開発・制作知識が求められると考えたほうがいいでしょう。

Q. どんな経歴の人たちが多いの?

開発の仕事で最も多いのは、やはりゲーム開発の経験者です。

コンシューマーゲームの開発をしていた方や、Unityを使ったスマホアプリ開発をしていたような方々が転職してきてくれるケースが多いですね。

とはいえ、それらの総数は、肌感覚だと全体の半分くらい。それ以外では、一般的なWebサービスを開発していた方や、Googleのようなプラットフォーム開発に携わっていた方もいます。

グラフィック制作の仕事だと、アニメスタジオから転職してくる方も多いです。MyDearestには、「将来は3D映画の監督をやりたい」と言って転職してきたメンバーがいたりします。

ただ、いずれの転職者にも知っておいてほしいのは、「VR特有のユーザー体験」があるという点。

VRヘッドセットの装着を前提としたゲーム開発は特に、キャラクターの目線に合った視線の動かし方など、細かな部分の調整がクオリティを大きく左右します。それに、プレイ中にできるだけ「酔わない」ようにする工夫も大切です。

没入感だけでなく、VRゲームならではの体験をどう作り込むか?が問われるのです。

逆に言うと、ゲーム開発やCGアニメーションの制作経験がない方でも、今なら条件付きで採用される可能性がある。

その条件とは、VRにおけるユーザー体験の肝を熟知していることです。例えばVRゲームをとことんやり込んできた人であれば、新卒でもシナリオ制作の仕事などで重宝されるでしょう。

私自身、今でこそMyDearestでサウンドプロデューサーを務めていますが、楽曲制作の経験は学生時代にやっていたバンドの時しかありません。その時も独りで作曲したことはないですし、音大や専門学校に通った経験もない。

新卒で入ったソフトバンクでも、配属が経営企画だったので、やっていたのはExcelとにらめっこしながら数字を確認することでした。

なのになぜ、サウンドプロデューサーになれたかというと、創業前からアニメやゲーム好きのオタクだったからです。好きだからVRゲームの開発にも興味を持つようになり、Unityを少しいじったりもしていました。

そんな時、3作目の「東京クロノス」を出す前に、ゲームの目指す世界観を最も熟知している経営陣の私が「楽曲制作をメインで担当してサウンド面から支えよう」と。

先ほど「ディレクターやプロデューサーも開発・制作の仕事が分かっていなければならない」と話したのも、こうした体験があってこそです。

では、未経験でVR開発の世界に入りたい方々に、最低限持っていてほしいスキルは何か。個人的には、とことんチームメンバーと対話する気概だと思っています。

これはVRゲームに限った話ではないでしょうが、多くの関係者と一つの「作品」を作る以上、予算や開発期限、マンパワーの制約がある中でも最高のものを作り上げるんだ!という思いが大切です。

しかもエンタメ作品の場合、ロジックでは説明し切れない部分まで魂を込めないと完成度が高まりません。

プロモーション担当を含めて、あらゆる関係者と「こうやったら面白いね」「もっとこうしたほうがいいね」と議論し合うには、ビジネス戦略を作るのとは全く違った頭の使い方が求められます。

そこで折れないタフさというか、チーム全体できちんとユーザーに満足してもらうクオリティに仕上げるアイデアをひねり出す発想力のようなものが問われる仕事だと思っています。

Q. 「メタバース×VR」今後の採用展望は?

数年以内に確実にやってくるであろう転換点は2つあります。

1つ目は、先ほども話したマルチプレイの実現です。

ゲームはもちろん、「ソーシャルVR」と呼ばれる交流系サービスでも、今はまだ参加人数に上限があったりします。例えば100人以上のユーザーが一度に集まると、ユーザー1人1人のアバターが表示されなくなったりするのです。

この課題を解消するには、5Gのような高速大容量通信インフラが今以上に広く普及することが不可欠です。合わせて、ライブイベントと連携して楽しむVRイベントなどでは、リアルな出来事との時間的な遅延をどれだけ減らせるかも鍵を握るはず。

なので、サーバサイドのエンジニアは今後もっと需要が高まると見ています。

また、サービスの運営側には、マルチプレイで長く楽しんでもらうための継続的なアップデートや、そこで開催するイベントの企画・運営力も求められるでしょう。

そうなると、一つの作品、一つのサービスに携わるチームの規模はどんどん大きくなる。採用という観点で見れば、VR産業全体が盛り上がっていくはずです。

この流れに加えて、2つ目の大きな転換点は、強力なIP(知的財産)コンテンツを持つ企業の参入です。

ディズニーのような世界的な人気を誇るコンテンツホルダーや、バンダイナムコのような人気のIPタイトルを持つゲーム会社がメタバースへの参入を発表しているので、メタバースのプラットフォームに乗っかるVR(またはAR)コンテンツの充実はさらに進むでしょう。

オリジナルタイトルのVRゲームを手掛けている私たちも、今作っているコンテンツたちの延長線上で、いずれはメタバースで多くのユーザーに楽しんでもらう一大コンテンツを作り得る。

そう考えているので、どんどんチャレンジしていけたらと考えています。

合わせて読む:メタバース仕事図鑑【NFT編】これから伸びる4つの仕事分野

【魔境】私、メタバースに住んでみました取材・文:伊藤健吾、取材協力:藤原環生、デザイン:浅野春美、撮影:遠藤素子