情報収集「だけ」ではないSNS活用

ポータルサイトから検索サイト、そしてSNSへ。

インターネットで何かしらの情報を探す時、“正面入口”がSNSになりつつあることに異論を挟む人は少ないだろう。

就職・転職における情報収集も同じだ。応募前の業界分析や転職先候補の企業研究、自己PR(自己分析)の方法、面接対策まで、幅広い情報をSNSで検索する若い世代が増えている。

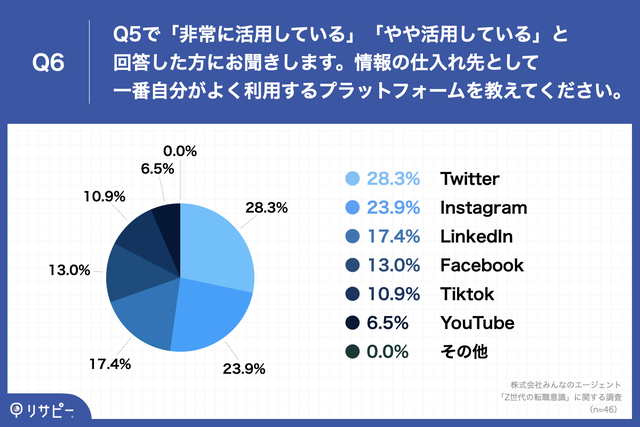

今年2月に口コミ評価型転職プラットフォーム「みんなのエージェント」が発表した「Z世代の転職意識」調査を見ても、22歳〜26歳で「転職やキャリアに関する情報収集にSNSを活用している」と答えた割合は75%となっている(参照元)。

中でもTwitter、Instagram、LinkedInが上位を占め、求人サイトや転職エージェント以外で情報を集める人が増えているとうかがえる。

しかし、こうした「受け身」のSNS活用ではなく、ある意味で自身の履歴書・職務経歴書代わりにSNSを使って希望の転職をかなえる人もいる。

本稿では、JobPicksがこれまで取材してきたロールモデルの中で、SNSやブログなどによる「情報発信」がきっかけでキャリアチェンジに成功した6人の事例をピックアップ。

具体的にどんな準備をし、何を発信し続けたのがポイントになったのかを見ていこう(注:ロールモデルの所属・肩書は、全て記事掲載時の情報)。

未経験転職では学習プロセスを発信

とりわけ未経験の仕事に転身する場合、内定獲得の強力な後ろ盾になるのが「学習歴」になる。

【図解】「学習歴社会」の到来で、教育、就職、評価はこう変わる中でも顕著なのが、クリエイター職への転職だ。アウトプットで評価される世界で生きていくには、作る手段も含めた知識を発信することが強みになるからだ。

この「知識習得のプロセス」をSNSで発信し続けることで、未経験転職に成功したロールモデルが、デジタルプロモーション企業NONAME Produceの千崎杏菜さん。

新卒で入った人材サービス企業では経験のなかったWebデザイナーの仕事に転身できたのは、コツコツと作りためた「ポートフォリオ(自身の作品集)」をSNSで発信してきたからだという。

【大胆チェンジ】非・美大からデザイナーになる戦略的転職プラン

その際、スキルをアピールするのではなく、「思考のプロセス」を発信していたのが突破口になったと語っている。

自主制作ばかりのポートフォリオでは採用率が低いと分かっていたので、知人の会社のホームページを、実物に即して制作していました。

その際に注意したのは、「思考のプロセス」を明確に示すこと。

どのようなフローで制作を行ったのか、どのようなペルソナを想定し、特にどのような点に注意を払ったのかなど、アウトプットに至るまでの思考プロセスを盛り込みました。

「学んだ知識を丁寧に再現できる」ことを明示できれば、「彼女は伸びしろがある」と思ってもらえ、書類の通過率が上がると考えたのです。

ジュエリーデザイナーからエンジニアに転身し、さらにはUXデザイナーにジョブチェンジしたジョリーグッドの黒崎由華さんも、似たようなアプローチで「異業種のVR業界」に転職している。

SNSを活用して5職種マスター、20代で実現する変幻自在キャリア

ITの世界に興味を持ち始めてから、黒崎さんがスキル習得の過程を発信する際、心掛けていたのは次のような点だったそうだ。

すぐに転職できるわけではないけれど、一度深く学んでみたいなと、カンファレンスに顔を出してみたり、海外の書籍を買って翻訳しながら読んでみたり、退勤後の時間や週末を利用して自分なりに独学していました。

(中略)その過程が楽しくて、SNSで学びの過程を発信していたところ、自然とコミュニティができていきました。「Udemyのコンテンツが参考になりますよ」とか、「この書籍が参考になりますよ」とか、その道のプロの方が教えてくれるのです。

—— 興味があることに真摯に向き合っていたら、機会が開けていったのですね。

「興味がある」というだけで、終わらせないようにしていましたね。

ブロックチェーンやVRなどの先端技術について知らないどころか、ITについての知見もなく、当然のようにコードも書けない。ただ、その状態で放置していたら、せっかく抱いた興味がもったいないじゃないですか。

(中略)ジュエリーデザイナー時代にCADを勝手に触っていたのもそうですが、取り掛かってしまえばある程度は形になるし、真剣なのであれば応援してくれる人もいます。

SNSでの発信は、自己PRというより「学びの応援者」とつながるため。この姿勢が、キャリア形成のサポーターになってくれる人を増やすのだろう。

「好きを極める」のも転職の強みに

仕事とは別に、趣味や好きなことを発信し続けることも、思わぬ転機を呼び込む時がある。

現在はフリーランスのフォトグラファーとして活躍している“もろんのん”こと川北啓加さんは、営業やマーケターとして企業勤めをしながらInstagramで作品をアップし続けたことが転身の後押しになったという。

インスタ10万の人気写真家が、会社員時代に学んだ「発信力」の正体

写真のようなクリエイティブな世界でなくても、「好き」を発信することは武器になる。

ゲームを中心としたIP作品のプロデュースカンパニー・アカツキのグローバルマネージャーに転職した鷹鳥屋明さんは、その好例だろう。

【鷹鳥屋明】社風の不一致、2社の解散。ある社会人の数奇なキャリア

新卒で日立製作所に入るが、異文化への興味から社会人5年目に「日本・サウジアラビア青年交流団」に応募。

以降、中東の文化にハマり、TwitterやInstagramで発信し続けるうち「中東に詳しい日本人」という認知が広まっていった。合わせて人脈も増えたそうだ。

その延長線上で、アカツキでグローバル展開の一翼を担うポジションと出会う。まさに「数奇なキャリア」といっても過言ではない。

自分を実験台にして学びを共有しよう

では、キャリア形成に好影響をもたらすような発信を行うには、何が必要なのか。

ここでは、2つの興味深い考え方を紹介しよう。

ブログ「ユニコーン転職日記」や著書『Work in Tech! ユニコーン企業への招待』(扶桑社)などが知られる“たいろー(@tairo)”こと森山大朗さんは、自分自身を「転職市場における一つの商品」だと思って情報発信をしてきた。

【新説】スマニューのマネージャーが28歳で「適職」を見つけた意外な方法

その心は次のようなものだ。

僕は、自分自身が学んだことをSNSやブログでアウトプットしたことで、取材依頼や講演依頼をいただくことが増えました。企業からのスカウトも増えています。

(中略)今の時代は、正解を教わるより「実践からの独学」を大事にしてほしいです。例えば、僕が企業のマーケターとしてデジタル広告の仕組みを理解したいのであれば、ブログでも何でもいいですが、自分でコンテンツをつくって、自費でフェイスブックに広告を出してみます。

「そんな時間ない」と思うかもしれませんが、僕も「毎日何かしら情報を発信する」と決めてから、ツイッターやnote、エンジニアやPdM向け転職ブログやボイスメディアなど様々な媒体で情報発信を続けてきました。

人間って面白いもので、強制的に時間を捻出しようと頭が働き始めるので、結局ある程度はできてしまうのです。

何かやりたいことがある、現状を変えたいと思うのであれば、まずは小さく、身勝手に、何かを始めてみてください。正解を求める必要はありません。

また、ベンチャーキャピタルから今注目のWeb3業界に転身した「やす」さん(@yas_crypto)は、そのきっかけを生んだTwitter活用についてこう語っている。

「Web3」で働き方はこうも変わる。有識者に聞く仕事の新常識

—— 直前までVCをやっていたやすさんは、ブロックチェーンゲームに領域を決めた後、どういうプロセスで現職に就いたのですか?

結論、Twitterが重要な役割を果たしました。

僕はWeb3にハマってから、関連する情報を体系的にまとめたツイートをするようにしていたんですね。それをフォロワーの方々にご支持いただき、ありがたいことに1万以上のフォローをいただきました。

それを知った友人が僕のことをWeb3業界で働いていた方々に紹介してくれて、結果的に当時未公開だった「Oasys」プロジェクトを推進する現在の会社からお誘いいただきました。

ほかのWeb3関連企業からもTwitterのDMでお誘いいただく機会が多いので、Web3業界の就職・転職でTwitterがかなり活用されているのは間違いないと思います。

今は、Web3のような新産業の情報をいち早く得る手段がSNSになっているからこそ、そこで自分の知見を積極的に共有する。

この“お役立ち感”を前提に発信を続けることで、おのずと「デジタル・プレゼンス」が高まっていくということなのだろう。

合わせて読む:【超解説】あなたの価値を上げる「アンラーニング」実践講座

文・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳、バナー画像:iStock / Designer