Web3が必ず伸びる3つの理由

—— やすさんは、なぜWeb3業界に興味を持つようになったのでしょうか?

Web3にハマったのは2020年の年末、「DEX」と呼ばれる分散型取引所(仕組みは後述)が盛り上がっていた頃です。

友人から話を聞いて、実際にマーケット全体の数字が急激に伸びているところも含めて興味を持ったんです。

従来の金融商品は、銀行などの金融機関が管理・運営を行います。それがDEX=Decentralized Exchangeの場合、特定組織の意向に依存しない「非中央集権」的なシステムをベースにした金融取引を可能にしたんです。

これは、旧来の金融システムでは考えられないような仕組みでした。

ブロックチェーンの技術を使えば、暗号資産取引所まで分散化できてしまうのかと。ビジネスとしてもそうですが、単純に仕組みとして面白いと感じました。

これをきっかけに、Web3のさまざまなプロジェクトを調べていくと、すでにゲームやP2Pレンディング(個人間融資)などの領域でも既存のやり方を仕組みごと変えてしまうサービスがたくさん生まれていました。

それで、これからもっと多くのサービスがWeb3化していくだろうと気付いたんです。

変化の根底には、メタ(旧フェイスブック)のような巨大テック企業を中心とした、一部の企業・組織に権力が集中するWeb2.0へのカウンターカルチャーがあると言われています。

世界的にたくさんのユーザーが、「Decentralized(非中央集権)」という新しい価値観に熱狂している状態です。

また、Web3関連のサービスを運営するスタートアップの中から、多くのユニコーン企業が生まれているという観点からも、大きなポテンシャルを秘める新産業の勃興を見ているように思いました。

そこに純粋な興味と可能性を感じました。

—— VCから転向するのは大きな意思決定です。なぜWeb3業界で働くことを選んだのですか?

理由は3つあります。

1つ目は短期的な市場の伸び。VCをやっていた時はBtoCの領域にコミットしていましたが、2020年ごろの消費者向けビジネスには目新しい投資テーマが少ないと言われていました。

資金調達ニュースを見ても、ここ数年は法人向けのSaaS企業が中心だったように思います。

そんな中、Web3領域はグローバルで爆発的に伸びていました。

例えば今話題の「STEPN」は、設立から8カ月足らずで希薄化後(新株発行や増資などで1株あたりの権利が小さくなること)の時価総額が2兆円規模になりました。これは驚異的な伸び率です。

2つ目は、中長期で見ても市場全体が伸びていくことと、そのアップサイドの大きさに引かれたためです。

Web3が将来的にWeb1.0やWeb2.0ほどの社会的なインパクトを持つのであれば、現在のWeb3のフェーズは、Web1.0で言うインターネット黎明期に該当します。Web2.0で言えばスマホやSNSの出始めです。

これからWeb3が同様の成長をすると思うとワクワクしました。

国内外の主要VCも続々とWeb3特化ファンドを立ち上げており、実際に個人投資家・VCを問わず大量の資金がWeb3スタートアップに回り始めています。

働き方を変える「トークン革命」

—— 3つ目の理由は何だったのですか?

いろんなWeb3プロダクトに触れてみたら、めちゃくちゃ楽しかったこと。結局はこれが一番大きな理由だったかもしれません。

それまで中央集権型だった仕組みを分散化させるためには、最初にお話ししたDEXのように、全く新しい仕組みが必要になってきます。この仕組みを知るのが、ものすごく面白い。

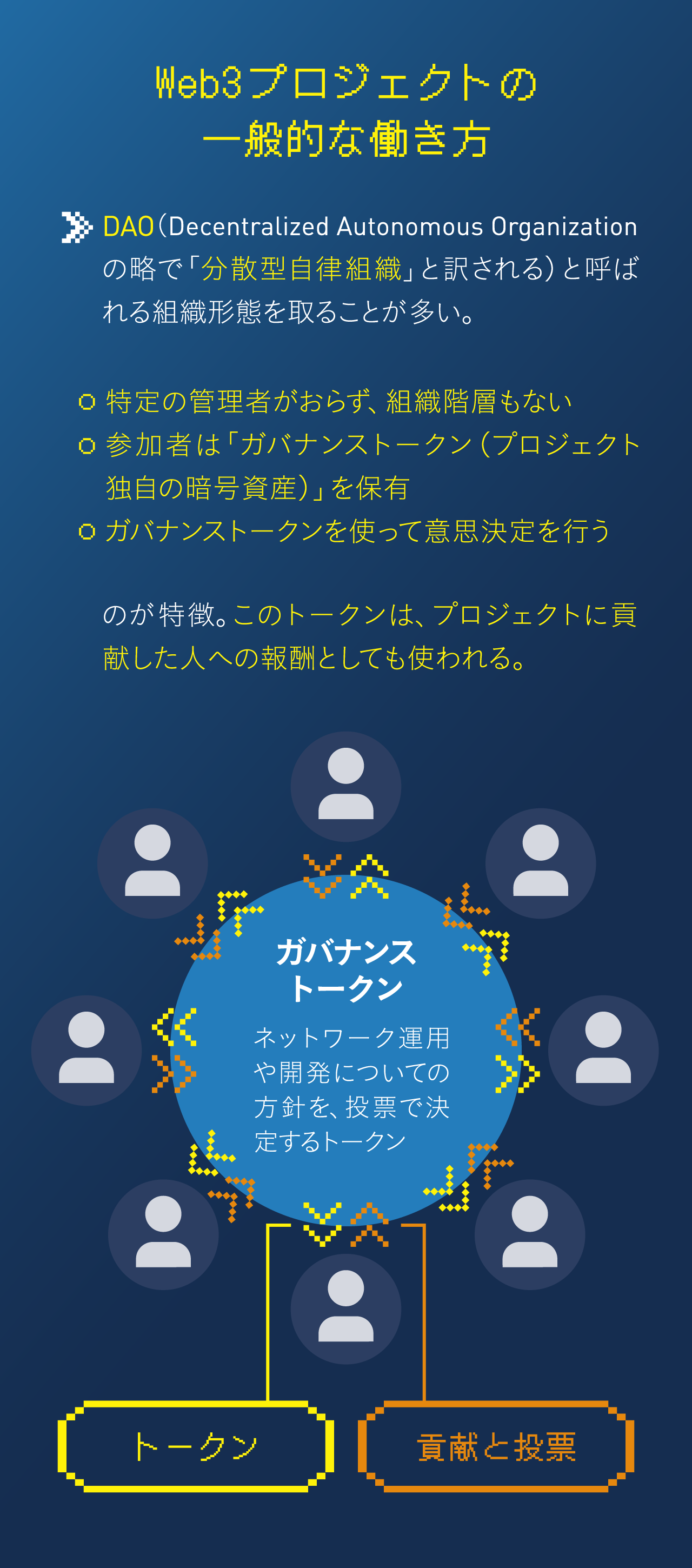

また、プロダクト設計に限らず、組織やプロジェクトの進め方も新しくて魅力的でした。

組織で言えば、フルリモートで、顔も名前もどこに住んでいるかも分からない人と一緒に仕事をする、完全にデジタルネイティブな働き方だったり。

プロジェクトの進め方では、メンバーに「トークンを付与する」という概念があることで、これまでボランティアで行われていたような開発業務にも対価を発生させることができます。

例えるなら、Wikipediaを編集して素晴らしいページになったら、かかわった人たち全員に報酬が与えられるような設計です。

もしそうなったら、関係者全員がより前向きに活動するため、情報がいっそうリッチになります。

ユーザーとしてもうれしい、素敵な構造ですよね。

エンジニア界隈で知られているOSS(オープンソースソフトウェア)プロジェクトの課題だった「有志で参加する開発者たちへの報酬問題」も、トークンを付与することで解消できるかもしれません。

トークンを受け取った人が、その価値を高めるため、さらにプロジェクトを盛り上げる役割を買って出てくれたり。

これらは、トークンによるインセンティブ革命とも言えます。OSSが自律的かつ健全にアップデートを重ねることができる可能性があるわけです。

このように、プロダクト設計以外にもあらゆる構造がトークンを活用したエコシステム設計を軸にして大きく変わってきています。すごく面白いし素敵ですよね。

産業の「成長の歴史」を踏襲

—— Web3の関連プロジェクトがたくさんある中で、やすさんはなぜブロックチェーンゲームの領域を選んだのですか?

ブロックチェーンゲームのマーケットでは、すでに「Axie Infinity」など世界的に流行しているタイトルがいくつも生まれています。

加えて、この業界全体が「コンテンツ産業の成長の歴史」をしっかり踏襲しており、今後も伸びると思えたからです。

例えば2010年代のソーシャルゲーム黎明期は、個人の開発者がちょっとしたカジュアルゲームを作るところから始まりました。

フィーチャーフォンの頃にはやった「チャリ走」や、スマホの普及初期にはやった「ishoot」なども、個人開発や当時小規模だったチームが生み出し、大当たりしたゲームです。

確率としては100本に1本くらいでも、個人や小規模チームがメガヒットを生み出せた時代と言えます。

この黎明期を抜けると、次は個人開発者ではなく、法人として類似したフォーマットのゲームを作るスタートアップが出てきます。

複数のタイトルを並行して作りながら、資金調達をしてどんどん成長し、開発コストをかけることでゲームのリッチ化が進んでいく。

するとまた、100社に1社くらいで超大当たりするフォーマットを開発する会社が出てきます。国内のモバイルゲームで言えば、「パズル&ドラゴンズ(パズドラ)」を生んだガンホー・オンライン・エンターテイメントなどです。

当たったフォーマットを踏襲したゲームが開発され、会社が大きくなり、また新しいフォーマットが生まれ、大量の新規ユーザーが入ってくる......。こんなサイクルで、デベロッパーの成長とともに市場が拡大していくんです。

この成長の歴史が、まさに今、ブロックチェーンゲームでも踏襲されています。

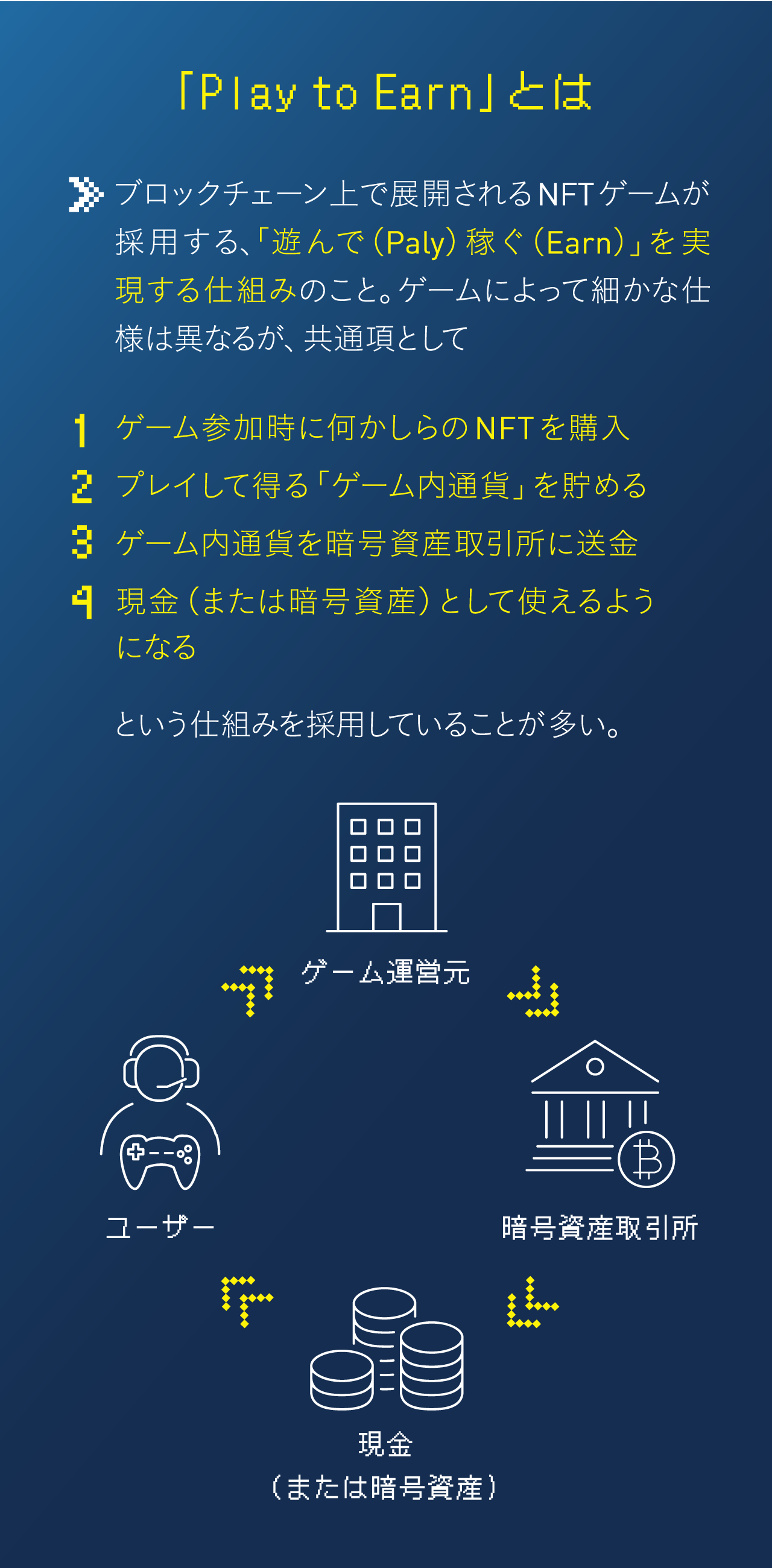

例えば前述した「Axie Infinity」が、プレイすることで暗号資産を稼げる「Play to Earn」という仕組みで大ヒットしたことで、この仕組みを組み込んだゲームが大量に生まれました。

直近では「STEPN」が大きく伸びたことで、運動をすることで暗号資産が稼げる「Move to Earn」のゲームが大量にローンチされています。

新しいゲームフォーマットの誕生、そのフォーマットを反映したゲームの乱立、スタートアップが資金調達して成長していくというサイクルが、ソーシャルゲームの黎明期と酷似しているんです。

市場環境の良さも後押ししましたが、その中で、すでに評価額で数千億円規模のスタートアップやプロジェクトがいくつも出てきているのは、これまでと比較すると異次元の速度で夢がありますよね。

—— 直前までVCをやっていたやすさんは、ブロックチェーンゲームに領域を決めた後、どういうプロセスで現職に就いたのですか?

結論、Twitterが重要な役割を果たしました。

僕はWeb3にハマってから、関連する情報を体系的にまとめたツイートをするようにしていたんですね。それをフォロワーの方々にご支持いただき、ありがたいことに1万以上のフォローをいただきました。

.png)

それを知った友人が僕のことをWeb3業界で働いていた方々に紹介してくれて、結果的に当時未公開だった「Oasys」プロジェクトを推進する現在の会社からお誘いいただきました。

ほかのWeb3関連企業からもTwitterのDMでお誘いいただく機会が多いので、Web3業界の就職・転職でTwitterがかなり活用されているのは間違いないと思います。

というのも、Twitterのアカウントを見れば、その人の“Web3適性”みたいなものがだいたい分かるんですよ。

キャリア形成に必要な3大スキル

—— 具体的に、何が分かるのですか?

過去のツイートを見れば

英語力

Web3への理解

特定プロジェクトへのコミットメント

の3つが読み取れます。これらは、Web3業界で賃金をもらうために求められるスキルとも言えるんですね。

前提として、今、Web3に関する情報はほとんどが英語でグローバルに展開されているので、英語力があるかどうかが問われます。

翻訳ツールの「DeepL翻訳」や「Google翻訳」を使えば何とかなる部分もたくさんありますが、話せるに越したことはありません。

また、前述のようにWeb3関連のプロジェクトはWeb2.0までのそれとは価値観そのものが違うので、Web3的カルチャーを理解しているかどうかも問われます。

特に大事なのは、「根幹技術」への理解と、「コミュニティ」への理解です。

前者の技術理解に関しては、日々技術革新が起こり、その技術がサービスの設計に直結することも多いため、動向をキャッチアップし続ける姿勢が重要です。

後者のコミュニティに関しては、Web3ではプロダクトを「トークンホルダー」と呼ばれるコミュニティと一緒に丁寧に育てていく必要があるため、トークンホルダーの気持ちを把握しておくのが大事なんですね。

これは「ユーザーを理解する」という意味なので、別分野のサービス運営でも同じことが言えますが、Web3ではコミュニティ自体がユーザーを超えたステークホルダーとなります。

だから、コミュニティへの配慮やカルチャーの理解が、より強く問われるのです。

Web3プロダクトを触っていれば分かってくる感覚なので、気軽にプロダクトを触って楽しみながら理解に努めるのがいいでしょう。

その過程で、もし「一緒に働きたい」と思える具体的なプロジェクトが見つかったら、該当するプロジェクトへのコミットメントがあるとさらに良いです。

いちユーザーとしてプロジェクトに対して何らかのコミットメントがなされていたら、その実績を元に運営メンバーとして誘ってもらえることも少なくありません。

当然、自分から応募する際も、仲間に入れてもらえる確率はグッと高くなります。

最新情報はググっても出てこない

—— 技術やWeb3プロジェクト、コミュニティの情報は、どう探せばいいのでしょう?

Web3関連の最新情報はTwitterのほか、コミュニケーションツールの「Discord」や「Telegram」に集まっています。

Google検索で得られる情報は少ないか、古いことが多いです。Web3のプロジェクトにかかわっている人たちの間では、もう「ググる」という言葉は死語になっているといっても過言ではありません。

そのため、Web3業界の情報を幅広くキャッチアップしたり、特定プロジェクトの動向を深く知るには、情報インフラとしてのTwitterと、DiscordやTelegram上にあるコミュニティをチェックし続けるのが大切です。

この情報の流れの中に身を投じてみると、Web3への理解も深まり、最終的に仕事につながることもあるでしょう。

—— 例えばDiscordには、どんなコミュニティがあるのですか?

いろんなコミュニティがありますが、Discord上で形成されているものの多くは「プロジェクトごとのコミュニティ」か「深い情報収集のための有志のコミュニティ」です。

なので、特定のプロジェクトに関するより深い情報を集める、または発信する場所だと捉えるのがいいと思います。

具体的な使い方としては、情報を満遍なく知りたい時はTwitterを使い、興味のあるプロジェクトが見つかったらDiscordのコミュニティをのぞいてみて、その中で検索したりディスカッションをするイメージです。

—— 2022年6月時点で、未経験からWeb3業界にチャレンジしたい人はどのように行動するといいのでしょう?

新しく立ち上がったばかりの産業なので、正解を知っている人は誰もいません。まずは業界に飛び込んでみて、自分自身で考えながら行動することが大切です。

これは過去の経歴に左右されず、現在の最新技術やコミュニティへの理解が大事になるためでもあります。若者に利がある領域だなと思います。

その上で、やっておいたほうがいいことを挙げるなら、まずは情報収集ですね。その際は、ググるのではなく、TwitterやDiscordを活用するべきです。

プロジェクトの中心人物や信頼できる有識者のツイートだったり、それらの情報を整理したツイートを追うのがいいでしょう。

そして、少額でもいいので自身の持つ暗号資産を動かしてみると、より入り込めると思います。

僕がOasysプロジェクトのHead of BizDevとしてメンバーを採用する時に見るのは、職務経歴書ではなく「Twitterアカウント」や「暗号資産のウォレット」なんですね。

発信している情報で人となりや興味関心が分かり、ウォレットの取引履歴を見ればその人がどんなことにコミットしているかより具体的に分かるからです。

まとめると、まずTwitterで幅広く情報収集する。そして興味を持ったプロジェクトのDiscordコミュニティを探してさらに情報を集め、可能なら自分なりにコミットをしてみる。

その上で、メンバー募集に応募するなり、運営に直接連絡してみるのが王道だと思います。

新しい産業なので方法論は確立されていませんし、興味があったら何でもできると思うんですよ。繰り返しますが、若者には非常に有利な場所です。

まずは手探りでいいので、気軽にWeb3のプロダクトや情報に触れることから始めて、面白いと思ったものにフットワーク軽く飛び込んでみてほしいなと思います。

合わせて読む:【ゼロから分かる】世界はなぜ「Web 3.0」に熱狂するのか

合わせて読む:「Web3プロジェクト」動き方はどう違う?元リクのマーケターに聞く

取材・文:日野空斗、取材・編集:伊藤健吾、デザイン:浅野春美