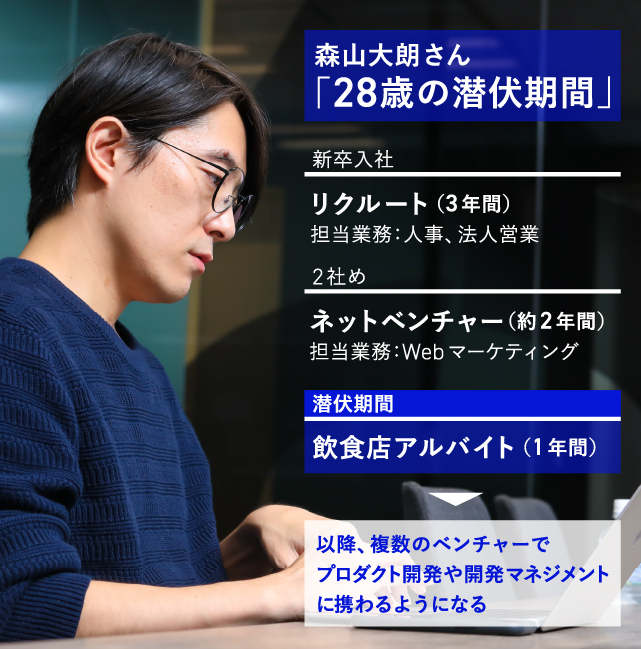

職種をまたぐ“潜伏期間”のはじまり

—— ビズリーチからメルカリへ、そしてメルカリからスマートニュースへ。急成長企業を渡り歩いてきた森山さんですが、28歳の頃は「アルバイトをしていた」とお聞きしています。

おっしゃる通りで、現在は「Technical Product Manager」の役職をいただいていますが、当時はサービス開発の経験がなく、プログラミングもかじった程度でした。「自分で何かを”つくる”仕事がしたい」という漠然とした思いはありましたが、結局は何をつくりたいのかが分からず、バイトもせずに家でダラダラ過ごしていた時期があります。

一般的に「履歴書に空白期間をつくると転職が難しくなる」と言われていますし、実際そういう傾向はあると思います。

しかし、当時の自分にとっては、中途半端な転職をするよりも自分のやりたいことや適性をじっくり見極める方が重要でしたし、結果的にその「潜伏期間」が現在の僕を形作っていることは間違いありません。

—— あえて潜伏期間をつくった意図を知るためにも、一度詳しく、これまでのキャリアについて聞かせください。

新卒で入社したのはリクルートグループです。明確にやりたいことがあったわけではありませんが、リクルートといえば営業が花形で、入社当時は漠然と法人営業をやってみたいと考えていました。

しかし、最初の配属は人事部採用担当でした。「自社の魅力を伝える仕事」なので、営業とも共通点はあります。とはいえ、ビジネスの世界で生きていく以上、直接「売上をつくる仕事」をちゃんと経験したくて、2年目からは法人営業部門に異動させてもらいました。

そして、リクルートで3年が過ぎて「ある程度区切りがついたな」と感じた私は、社外で出会った経営者の誘いで日本のベンチャーキャピタルの走りであるネットエイジ(現ユナイテッド)グループの会社に転職しています。

サービスを売る仕事よりも、モノづくりというか、サービス自体を発案、開発する仕事がしたいと漠然と考え始めていましたし、インターネットの仕組みをもっと理解したいとの思いからでした。

しかし、そこでの仕事は、国内や海外の大企業のWebマーケティング支援で。「インターネットの仕組みを技術的に理解する」というよりは、「インターネットを上手く使う」というもの。リクルート時代とは全く異なる、企画立案や論理的に考えるスキルが身に付いて成長実感はあったものの、2年で退職してしまいました。

僕の潜伏期間は、この2社目の退職後に生まれた時間です。

飲食店からプロダクト開発の世界へ

—— 28歳にして、「自分のやりたいことや適性をじっくり見極める」期間を設けたと。

無謀に感じてしまうかもしれませんが、退職後4カ月は仕事をせず、書籍を読みあさりながら、「自分はどんなことがしたいのか」を真剣に考えたんです。

その結果、昔から、料理をしたり飲食店を巡るのが好きだったこともあり、「何かを売る」というより「自分が良いと思う何かをつくって提供する」。次はそんな仕事に就いてみよう、適性があるか確かめようと思いました。そこで、以前行きつけだったレストランでアルバイトさせてもらうことになったんです。

当時はSNSもスマホもない時代で、ネットとリアルは今よりもずっと分断されていました。なので、インターネットというデジタルの世界に戻ってキャリアを積んでいくか、飲食店のようなアナログな世界で働いていくか。それを自分の中で確かめたかったんだと思います。

アルバイトなので収入は低かったですが、仕事はとても楽しかったです。客単価を上げようと工夫をするのもワクワクしたし、美味しいものを食べて幸せそうにしているお客さまを見ているのも幸せでした。

当時の思い出は今でも僕の宝物だし、今でも当時のレシピをもとに料理したりします。ただ、飲食はあくまで「仕事」ではなく、下手の横好きというか、「趣味」になっています。

—— なぜ飲食店でのキャリアを継続しなかったのでしょうか?

ある”気付き”があったからです。飲食店って、毎日閉店してから、何がどれだけ売れたか集計して、場合によっては本部に毎晩報告する必要があるんですよ。

フードとビバレッジに分けて、さらにビールやワイン、リキュールなど、それぞれの売上数を人の手で集計し、他店舗の売上と合算するために報告する。そんな作業がどうにも面倒臭くて、「こんなムダな作業は自動化してしまおう」と簡単なマクロ(※1)を書いてたんですよね、しかも独学で。

そこで「ハッ!」と気が付くわけです。僕が本当につくりたいのは「料理」や「飲食店」じゃなくて「人が喜んで使ってくれるような仕組みやサービス」そのものなんじゃないか?だから、誰に頼まれたわけでもないのに「既存の仕組みを改善する」とか「ムダな作業を自動化する」なんてことを、アルバイトなのに率先して実行してしまってるんじゃないかと。

だったら、飲食にこだわる必要はないと思いました。

そんな気付きを経て吹っ切れた僕は、インターネット業界に戻る決断をしました。ここで初めて、それまで漠然と感じていた、「何か自分でサービスを手掛けてみたい」「インターネットの仕組みをもっと知りたい」という好奇心がくっきりと意識できました。そして、現在まで続く自分のキャリアの輪郭が、明確になったのです。

そこからは迷いませんでした。正社員として知人の会社に3社目の転職をし、そこでWebサイトの企画提案から実装までやりました。

さらに4社目に転職してからは、コンテンツマーケティングを担当しつつ、業務用サービス開発を手伝わせてもらい、副業もしながらあっという間に4年が経過しました。

そして、8年前に自分で考えたサービスをリリースして、ある会社の子会社(5社目)で経営の真似事をしていたところ、当時急成長し始めていたビズリーチの経営陣の目にとまり、スカウトしてもらいました。

インプットを増やす「擬似潜伏」

—— ビズリーチでは、どんな仕事を?

6社目であるビズリーチへの転職後は、新サービスである求人検索エンジンのプロダクトオーナーにアサインされました。サービス名も僕がつけたものです。

サービスの開発が進むにつれて、ヤフーの検索エンジニアや検索クオリティの評価担当、ヤフー研究所の方々から直接、検索技術や自然言語処理について学ぶ機会に恵まれ、その流れで僕自身も検索エンジニアとして開発をする時間や、検索クオリティや売上向上を目的としたアルゴリズム改善を実践する時間が増えました。

「どういうアルゴリズムで検索結果を表示すれば、ユーザーは満足するのか?」、それを現場で徹底的に考え、A/Bテスト(※2)を繰り返しながら、目標達成に向け施策を改善する。

サービスを成功させるために、チームや職種横断であらゆることをするという、今の僕のワークスタイルの原型ができていきました。

今振り返ってみると、マネージャーとして事業と組織に責任を持つ役割と、プロフェッショナルとして現場で専門性を発揮する役割を交互に行き来したこと。つまり「経営と現場」「抽象と具体」との往復運動を繰り返してきた経験が、現在のキャリアに活きていると感じます。

当時さらにすごい勢いで急成長していたメルカリ(7社目)に転職したのも、検索に詳しいエンジニアとして専門性だけではなく、「技術に理解がある上で開発をリードしたり、事業を伸ばすことができる」という経営の期待値にフィットしたからだと思います。

—— 一度インターネットの最前線から軸足をずらして再び急成長企業に戻ってきたり、職種や業種を変えながら企業を渡り歩くのは簡単なことではないと思います。

悩むたびに退職や転職をする必要はないし、大変なのでオススメしません。ただ、僕はキャリアを前進させる時はいつも、在職中でも意図的に、時間の使い方を変える工夫をしてきました。

仕事以外の時間で副業してみたり、本業の責任範囲も微妙に変えてみたりして、インプットの内容を変える、「疑似潜伏」とでもいうべき期間です。

無職という意味での「潜伏期間」ではありませんが、この「疑似潜伏」こそが、その後の僕のキャリアでも次への準備期間になっていたように思います。

例えば、3社目の会社は、リーマン・ショックの時に倒産したんですね。でも実は、何となく雲行きが怪しいことが分かった時点で、業務時間外の夜の時間を使って技術書を読み漁ったり、自分でコードを書いてみたりと、Webサービス開発を理解するために独学を始めていました。

働きながら、日々の時間配分を変えて自分で“潜伏期間”を設けたのです。その後の2013年、個人で立ち上げた"飛び級”できる就活サービス『ワイルドカード』にも、この時の潜伏期間で培った知識と経験をつぎ込んでいます。

大切なのは、会社にしがみつくのではなく、会社が明日なくなっても、自分の力で生きていくスキルを身に付けることです。当時、サバイバル本能に導かれて学んだ知識や経験は、今でもプロダクト開発や事業づくりの仕事に活きています。

ビズリーチに在籍していた時も、当初の僕の役割はプロダクトマネージャーだったけど、今後のことを考えて技術寄りのスキルを高めたいと、協業していたヤフーに足繁く通い、検索エンジン開発やアルゴリズム改善など、様々な技術を教えてもらっていました。

あの、技術と真正面から向き合えた期間も、今振り返ってみれば潜伏期間だったのではないかと思います。

非連続な成長を続ける方法

—— 数多くの仕事を経験してきた森山さんが考える、キャリアチェンジを成功させるポイントを聞かせください。

潜伏期間と会社選び、2つのポイントがあると思っています。

僕はキャリアに空白をつくり、それが結果的にキャリアの転換点になったのは事実です。そういう意味で潜伏期間には意味があったと思います。

とはいえ、いきなり会社を辞めるのは無謀です。現実的には、会社勤めをしながら夜の時間や休日を利用して「疑似潜伏期間」という学びの時間を設けることになると思います。

ただ、注意してほしいのが、まずは会社が求めていることを全うするということ。本業をおろそかにしてしまうのは本末転倒なので、まずは今いる現場で、成果を出すことが最優先です。

その上で、会社の仕事とは違う方向に好奇心が疼いているのなら、余力を残して潜伏してみると、思わぬ方向にキャリアが進んでいく場合もあるので、あえて流れに乗ってみるのも良いでしょう。

本業で成果を残そうと努力していれば、自ずと仕事の能力も高まっていきます。最小の力で最大の成果を残す働き方を身に付けられれば、余力も生まれるでしょうし、本業である会社の仕事と自分の好奇心との接点を、もっと大きくするように異動を希望するような働きかけもできるかもしれません。

—— 会社選びのポイントについてもお聞かせください。

非連続な成長を遂げたいなら、どこかのタイミングで「急成長企業に身を置く」のは必須だと思います。

自分個人の成長速度以上に、事業や会社の成長速度が速ければ、それに釣られる形で自身が成長できるからです。僕自身そうでしたが、時に信じられないようなスキルアップをすることができます。

例えば僕は、メルカリに転職するまで英語が話せませんでしたし、仕事で使う機会もゼロでした。

しかし、メルカリではサンフランシスコに頻繁に長期出張し、英語でやりとりすることが求められたので、半ば強制的に英語を使っているうちに慣れ、おかげで仕事上、英語で意思疎通できるレベルまでは習得できました。

まだまだ英語力を高める必要はありますが、今では、海外のエンジニアと一緒にプロダクト開発ができています。

その前のビズリーチでも、プロダクトマネージャーをしつつ、検索エンジニアのプロフェッショナルとしての経験も積ませてもらっているので、少なくとも僕の当時の視野では想像もできないスキルを得ることができました。

こうした、想像だにしなかったような成長機会は、急成長企業にこそあふれているんです。

従って、僕は転職する際に「放っておいても今後、継続して成長する業界や事業なのか」で判断します。その上で、自分が持つ能力や経験を投資して、共に伸ばしたいと思えるサービスや事業なのかを胸に問いかけます。

「一緒に働く人」を重視する人もいますが、そこで働く人や経営陣は最後の判断基準です。ある意味で「どんな人が経営してもそこそこ伸びる」そんな事業や外部環境なのかを見ています。

—— これから社会に出る、もしくは転職を考える若い世代に向け、自分らしいキャリアを歩む上でのアドバイスはありますか?

自分自身を「転職市場における一つの商品」だと思って、積極的に実験台になってみてほしいですね。

転職アドバイザーや専門家と称する人から見聞きした話が、自分にも当てはまるとは限りません。であれば、やはり自分なりの仮説と実体験を伴って世の中を見る目を養い、語るべき自分の言葉を持つべきでしょう。

僕は、自分自身が学んだことをSNSやブログでアウトプットしたことで、取材依頼や講演依頼をいただくことが増えました。企業からのスカウトも増えています。

ただ、今はスマートニュースで広告事業や広告プロダクトがどのように開発され、どう収益を生んでいるのか学ぶことがたまらなく面白いですし、US事業も伸び続けているので頑張りたいです。そんな風に、少しでも多くの人たちが、自分が愛せるプロダクトや会社に出会えると良いなと本気で思っています。

また、今の時代は、正解を教わるより「実践からの独学」を大事にしてほしいです。例えば、僕が企業のマーケターとしてデジタル広告の仕組みを理解したいのであれば、ブログでも何でもいいですが、自分でコンテンツをつくって、自費でフェイスブックに広告を出してみます。

「そんな時間ない」と思うかもしれませんが、僕も「毎日何かしら情報を発信する」と決めてから、ツイッターやnote、エンジニアやPM向け転職ブログやボイスメディアなど様々な媒体で情報発信を続けてきました。

人間って面白いもので、強制的に時間を捻出しようと頭が働き始めるので、結局ある程度はできてしまうのです。

何かやりたいことがある、現状を変えたいと思うのであれば、まずは小さく、身勝手に、何かを始めてみてください。正解を求める必要はありません。

自分自身が実験台になって行動すれば、得られるものが必ずあります。そしてそこで得た知見はきっと、オリジナルなキャリア形成の糧になるはずです。

取材:倉益璃子、文:オバラ ミツフミ、編集:伊藤健吾、デザイン:小鈴キリカ、撮影:遠藤素子