新規事業開発のポイント

DX(デジタルトランスフォーメーション)やコロナ対応......。ビジネス環境の変化が激しくなっている今、既存事業のビジネスモデルとは異なる新規事業の立ち上げを急ぐ企業が増えている。

そのため、会社の要請で、新サービスによる顧客接点の拡大を担うことになったという人も多いのではないだろうか。

新規事業には華やかな部分がありながらも、消費者のニーズや課題をゼロから洗い出し、慣れない市場で成長させなければならないという泥臭い面もある。

下の記事では、ビズリーチ創業者の南壮一郎さんが、プロ野球球団「東北楽天ゴールデンイーグルス」の立ち上げメンバーだった時期(2004年〜2007年)に経験した「泥臭い仕事」が語られている。

【南 壮一郎】事業づくりのステップ。まず一次情報を取りに行く南さんによると、新規事業を軌道に乗せるには

課題の明確化

構造分析

解決策の提案

という3ステップが重要で、課題を明らかにするため一次情報にあたることが欠かせないという。

一例を紹介しよう。南さんは2005年、生まれて間もない楽天イーグルスのファンを増やす「ファン開拓プロジェクト」を担当。最初に行ったのが、地元・宮城県の小学校10数校へのヒアリングだった。

小中学生のファンを増やせば、その親をはじめとする多世代のファンを同時に獲得できるはず——。そんな仮説で動き始めたが、地上波TVの野球中継が減っていたご時世、そもそもプロ野球を知らない子どもが多いという課題が見つかった。

足を使って一次情報を取りに行き、野球の面白さを伝えるチャネルが少ないという課題の構造に気づいた南さんは、野球とは一見関係のなさそうなプロジェクトを立ち上げる。

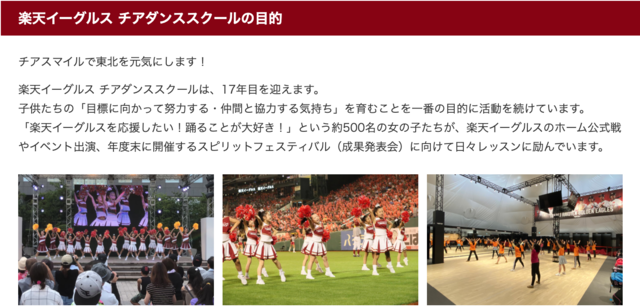

当時はやっていた「モーニング娘。」のフォーマットをマネて、一般オーディションで募る小中学生の公式チアリーディングチームを発足したのだ。

地元のローカル番組にも協力を仰ぎ、オーディションやデビュー前のトレーニング模様を放送し続けた結果、番組の視聴率だけでなく球場への観客動員数も増えたという。

これは新たな顧客開拓の成功例だが、その裏側にはいくつもの失敗が隠されている。新規事業の成功確率を野球にたとえて、「打率1割程度」と述べる専門家もいるほどだ。

では、JobPicksのロールモデルの中で、新規事業の立ち上げを経験した人たちは、成功と失敗が入り交じる獣道をどう歩んできたのか。

新規事業のリアルな苦労や、必要なスキル、これから新規事業に携わる人へのおすすめ書籍を紹介していこう(注:ロールモデルの所属・肩書は、全て本人が投稿した時点の情報)。

事業開発のプロが明かす仕事の肝

新規事業を最前線で進めていく職種として、まず事業企画・事業開発が挙げられる。彼らは仕事の中で、どんなやりがいや苦労を感じているのか。

オムロンに新卒入社し、入社4年目に初めて事業企画・事業開発を担当することになった高塚皓正さんは、「新規事業に関する成功体験はまだない」と正直に投稿している。

この一文が新規事業の難しさを端的に表しているが、実証実験やテストマーケティングでユーザーからリアルなフィードバックが返ってきた時にやりがいを感じるという。

実際に世の中に問うことができたり、ユーザーからのフィードバックが得られたときが面白いです。私自身、新規事業に関する成功体験はありませんが、テストマーケティングや実証実験という形でユーザーにプロダクトは提供してきました。提供した結果として、想定外のことが起きたり、新たな発見があったりするのですが、こ

また、事業開発では特定の仕事だけをするのではなく、事業の全体を見る必要があるという点で、他職種と比べた面白さがあるようだ。

苦労に話題を移すと、阪急電鉄などを運営する阪急阪神ホールディングスで、社内ベンチャー制度を利用して介護事業を立ち上げた石村康二郎さんは、「マネジメントとリーダーシップの違い」を痛感したという。

マネジメントとリーダーシップ

新規事業では、「マネジメント能力」ではなく、「強いリーダーシップ」が求められるということです。 一般的に大企業であれば組織が出来上がっていますので、その組織のある部分(役職で言えば部長、課長など)にはまって、そこでマネジメントの力を働かせれば、十分に仕事を回していくことができますし、大企業の研修など

石村さんによると、新規事業の立ち上げでは大企業的な上意下達の組織マネジメントではなく、一人一人がリーダーシップを持ち、成功のために必死に動き続ける必要があるという。

プロジェクトのリーダーは、事業計画の良し悪しのみならず、チーム運営の面でも周囲に良い動きをうながす手腕が問われるということだ。

この周囲を巻き込む方法の一つとして、LINEで新卒入社1年目から事業企画に携わる大嶋泰斗さんは、「バカだと思われてもいいからなんでも質問」することを心掛けているそうだ。

バカだと思われてもいいからなんでも質問しよう

職種の特性上、若手でも多様な職種のことと協業することが多いです。その中でその職種の専門的な知識が足りなかったりキャッチアップできない場面が多々あります。 そうした時に質問せずそのままにしてしまうと、後から事実確認する必要があったり、出戻りが発生して迷惑をかけることにつながります。 会議中に質問す

若手でも経験年数に関係なく、さまざまな専門性を持つ人たちと協業するからこそ、分からないことを放置せず「素早くキャッチアップすること」を重視する。

この姿勢は、前述した南さんの行動とも共通している。ビジネスモデルの構築やユーザー分析のように、高度な専門知識が問われる作業ではないという点で、新規事業担当者の初歩として参考になる話だ。

エンジニアに聞くリスクの対処法

多くのWeb・アプリサービス開発においてエンジニアの存在は欠かせない。そこで次は、ソフトウェアエンジニアの経験談から、新規事業創出における苦労を取り上げていく。

起業を経てDMM.comで働く菅原史法さんは、新規サービスを撤退させる時のつらさをこうコメントしている。

サービスのクローズとスケジュール遅延

リリースしたサービスの利用者が増えないまま、サービスがクローズしてしまうことが一番つらいです。私はまだ自分が関わった新規事業がうまくいったことがないので、絶対成功させる、という想いで働いています。 また、開発プロジェクトのスケジュールが遅れると非常に焦ります。仕様確定が遅れたり、リリースのスケジュ

新規事業は、どれだけ頑張っても失敗に終わることがある。撤退という残念な結果になっても「失敗から学ぶ」「次こそ絶対に成功させる」という折れない心が、大前提として必要になる。

また、菅原さんのコメントによると、開発は時間に追われることが多いため、限られたリソースの中で最大限の成果を出すための工夫が問われる。

この工夫について、ITベンチャーのTraimmu(トレイム)の共同創業者兼エンジニアの佐野貴之さんは、新サービスの立ち上げ期に直面した悩みを次のように解消したそうだ。

立ち上げ当初、スタートアップでもテストコードを書いていくべきか等、どこにどのくらい時間を割くべきか分からず、色々な企業のCTOの方にアドバイスを貰いに行ったところ、「スタートアップは、どれだけきれいで保守性の高いコードを書いても事業で売上が上がらずに潰れてしまったら意味がないので、立ち上げ期および事業が軌道に乗るまではテストコードを書いている暇があったらとにかく事業や売上に直結する機能開発をしなさい」と口を揃えて言われ、それ以来テストコードのカバレッジなどは忘れて事業に直結する開発に集中できました。 テストコードがなくても会社の存続に直結するケースは少ないので、創業から5年経った今でもこの選択は正しかったと感じます。

事業を拡大させる上では重要な要素となる「コードの保守性」や「テストの自動化(簡略化)」などを、いったん捨ててでもプロダクトを“磨き込む”ことに専念する。

新規事業では、一般的に必要とされるプロセスを省略して、PMF(プロダクトマーケットフィット)に直結する仕事を優先する判断も問われるということだろう。

事業開発ノウハウを学ぶ良書3選

最後に、新規事業開発に携わるロールモデルが推薦する、実際の企画・開発に活用できる知識が詰まったおすすめ書籍を紹介しよう。

一つ目は『ビジネススクールでは学べない 世界最先端の経営学』(日経BP)だ。

推薦者の山本将裕さんは、本書を通して、新規事業の担当者がどのように思考し、行動していく必要があるのかのヒントを得たという。

ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学

2016年の本ですが、これが大きく変わることは無いと思います。 イノベーションを起こすには、知の探索(今まで関わらなかった世界に触れて知に出会うこと)と知の深化(特定分野の知識を深める)の両利きの経営が必要ということを、「チャラ男」と「根回しオヤジ」など誰でもわかる言葉でわかりやく書いてあります。

イノベーションには、今まで触れてこなかった世界に触れる「知の探索」と、特定の分野・業界知識を深める「知の深化」が必要だと学んだそうだ。

事業創出コンサルティングを手掛けるINDEE Japanの津嶋辰郎さんは『イノベーションへの解』(翔泳社)を薦める。

本書の著者で、イノベーション研究の世界的権威だった故クレイトン・クリステンセン教授と親交のあった津島さん(参考記事)は、教授の複数ある著作の中で「事業開発向けに1冊だけ選べと言われるとこれになる」と語る。

イノベーションへの解

クリステンセン教授の複数ある著書の中で、事業開発向けに一冊だけ選べと言われるとこれになります。特に企業内で新規事業を立ち上げていく役割を持つ人には、何度も繰り返し目を通して欲しい一冊。 クリステンセン教授の著書は単なるHow toではなく、社会の基本原理の理論化を目指してきているものなので、自分自

理由は、イノベーションにおける単なるハウツーではなく、イノベーションの根幹にある社会の原理を知ることができるから。その時々の課題意識に応じた学びを吸収できるそうだ。

NTTコミュニケーションズの福井みなみさんは『新規事業の実践論』(NewsPicksパブリッシング)を薦めている。特に「大きな企業での新規事業部署の人に読んでほしい1冊」だという。

新規事業の実践論

新規事業開発についての著書はいくつもありますが、個人的にはこの本を読んで一番自分がやるべきことが明確にイメージできました。 社内起業家の必要性や、進め方がStepでわかりやすくて書いてあるので、新規事業に関わる人だけではなく、全ての会社員の人に読んでもらいたい本です。 また、大きな企業の中で進め

本書には事業の進め方が一つ一つのステップごとに書かれており、自身が今何をすべきなのかが明確にイメージできる1冊なようだ。

動画で学ぶ:【実践者の声】新規事業を実装する組織で大切なこと

文:平野佑樹、編集・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳