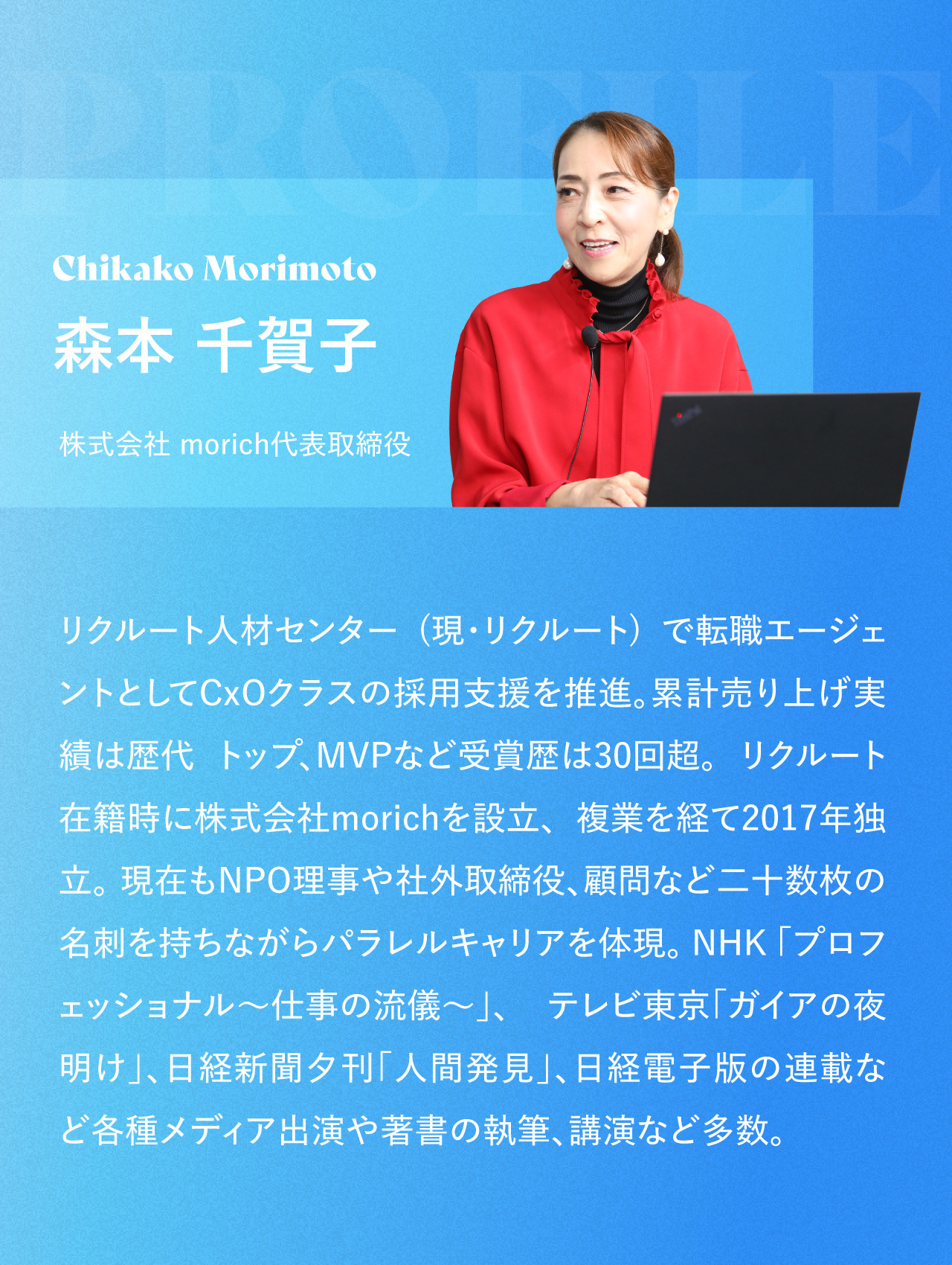

面接でのNGワード、「この会社で骨を埋めます」

1人目の相談者は、大学2年生の男性。就職活動を控えており、面接で自分の伝えたいことを伝えられるかどうかに不安を持っているとの相談です。

就職活動での面接が苦手です。良い答え方や対策方法はありますか?

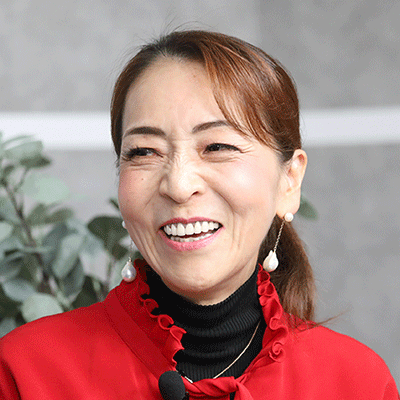

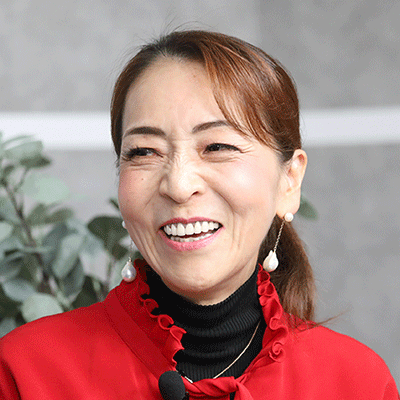

森本さんは、面接で自分らしさを出すことが重要だと説きました。入社後に企業の文化や風土が本人に適しているかを示す「カルチャーフィット」の面でミスマッチを起こさないためにも自然体で臨むことが大切だと語りました。

多くの人が理想の回答を「しなきゃいけない」と思われるんですよね。

もちろんロールモデルになるような面接の解答はあります。

しかし、仮に面接で、自分らしさを出せずに採用されたとしても、入社した後、カルチャーが合わずミスマッチが起こる可能性もあります。

基本的に企業側に合わせて、何か良いことを答えないといけないと身構えるのではなく、あくまで自然体で自分の気持ちを伝えることが大事です。

面接は場数勝負なところもあるので、とにかく野球の「100本ノック」のように、自分の友人や知人に模擬面接をしてもらって、トレーニングすることをおすすめします。

また、森本さんは面接時に言ってはいけない「NGワード」についても具体的な事例で紹介しました。

一昔前だと決め台詞にもなり得たあの文言を使うことが、転職が当たり前になった今の時代にそぐわないと判断されてしまうケースもあるようです。

一昔前は「会社に骨を埋めたい」という言葉がプラスの評価でした。

しかし、今は骨を埋めるような人を採用するつもりのない会社がほとんどです。

会社も「5年以上働いてくれたら」との考えをもって面接をしているケースがほとんどです。

ベンチャー企業やスタートアップに限らず、大手企業であっても、その会社の中で一生を過ごしてほしいと思ってないので、そのような言葉は使わないほうがいいでしょう。

3軸で考えるフレームワーク

31歳の会社員からは、キャリアの棚卸しのフレームワークについてアドバイスを求める声がありました。

森本さんは「Must」「Can」「Will」の軸で、自分のキャリアを言語化する方法を助言しました。

仕事で自分が何ができて、何ができないのか。課題がどこにあるのか。あるいはその課題を解決することが自分のキャリアを築いていく上で有益に働くのか…。

キャリアを整理するためのフレームワークはありますか?

私が以前、所属していたリクルートのフレームですが、「Must」「Can」「Will」の3つの軸で、自分のキャリアを書き上げていく方法があります。

「Must」は会社の中で課せられた自分へのミッションのことを指します。

「Can」は経験やミッションを通じてどんなスキルを身につけたかということです。

「Will」は自分が漠然と持っている、将来性や自身のキャリアビジョンのことを指します。

それを書き出して、3つが重なる仕事や業務はなんだろうというところを自分自身で整理することが大事です。

上司や転職のプロの方に聞いてみるのもおすすめです。

大事なのは「働く会社でのセルフブランド作り」

新卒のプロパーで入社して肩身の狭い思いをしているという会社員からの質問。

「転職時代」と言われている中で、プロパーで会社にいるメリットが分からないと悩みを打ち明けました。

森本さんは「全員に転職を推奨しているわけではない」と前置きした上で、社内で自分のブランドを作っていくことの重要性を説きました。

「新卒入社したプロパーで、今の転職時代は肩身が狭いです。今の会社で実現したいこともあるため、このまま走り続けようと思いますが、心の栄養のためにプロパーで会社に居続けることのメリットを教えてください」

私は転職エージェントの仕事をしていますが、別に転職を推奨したいわけではないんです。

現に相談を受けても、半分ぐらいの方には「今の場所にいた方がいい」とアドバイスをするケースもあります。

それはやっぱり積み上げてこられたブランド、その会社の中で通用するブランドがあるからだと思うんです。

それは大きなメリットなんです。なので「今の会社の中でブランドを作ってますか?」ということが大事になります。

ブランドにもいろんな要素があります。自分の実績や社内の人脈が挙げられます。

プロパーとして同じ会社で長く働くメリットは、社内人脈を知っているという点が実は大きいと思ってます。

「転職限界は35歳」と耳にするけれど…

続いては、誰もが気になる転職可能な年齢の上限について。36歳の会社員からはズバリ「転職限界年齢は35歳なのか」という質問が飛び出しました。森本さんはそもそも「35歳」と言われている理由を説明した上で、一昔前とは違う時代になっていると解説しました。

転職限界年齢が「35歳」とよく耳にします。

私は36歳で転職を考えているのですが、転職の可能性はありますか?

一昔前まで「35歳転職限界説」が確かにありました。どうして35歳かというと、以前は求人票に年齢表記があったためです。

今は年齢表記はできませんが、当時は未経験の方を求めるような求人にはだいたい35歳までが多い時代でした。今は過去と比べると柔軟になっています。

年齢表記ができなくなり、年齢を理由に不合格とすることはできません。組織上の事情から、この年齢でなければならないケースもあります。ただ「あなたが35歳だからだめ」ということは言えない。

今は、36歳でも40歳でも「とりあえず会ってみようかな」となります。実際に会ってみたら、40歳の方でも柔軟だったり、むしろ、40歳だからこその価値があるという判断に至ることもあるので、昔と比べて35歳という壁を気にする必要はありません。

カルチャーギャップの「受け入れ6カ月」と「見極め3カ月」

一大決心して転職。しかし、新天地ではカルチャーフィットしなかった──。そんな悩みに森本さんからは転職先のカルチャーを一度、自分が受け入れることの大切さを語ります。

まずは、会社の組織の人間になってやってみることがポイントのようです。

昨年、15年勤めた会社を辞め転職しました。転職先で1年勤務してきましたが、会社の人、文化、価値観にいまだ馴染めず、転職を後悔する日々を過ごしております。

次の転職先を検討すべきでしょうか?

これはよくある話ですね。特に10年以上勤めた会社から別の会社に転職すると「馴染めない」と感じる方は多いです。つまり、カルチャーギャップの問題ですね。

これは「乗り越えられる許容範囲」なのか「受け入れるのは難しい」なのか、見極めが大事になります。

まずは自分で期間を定めて、その期間は一生懸命やってみる。

それでも自分の中で拒絶反応が起こって、精神的にも健全じゃない。

短期間の転職でもしっかり説明ができる内容なのであれば、次の転職先で受け入れてもらえると思います。まずはその会社のカルチャーを受け入れてみることをおすすめします。

森本さんはその目安となる期間についても言及します。転職後6カ月はカルチャーギャップがあるという前提で仕事を進めていきながらも、我慢できないのであればその後の3カ月で見切りをつける決断も必要だとアドバイスしました。

カルチャーギャップの程度にもよりますが、例えば、どうしても経営者の倫理感や価値観が自分の中で受け入れられないというケースもあると思います。程度にもよりますが、せめて3カ月ぐらいの期間を目処にやってみるのをおすすめします。

6カ月を過ぎたあたりから、仕事の定着率が上がるというデータもあります。なので、6カ月ぐらいは悶々とすることって結構あるんです。

例え面接で何回も、転職希望先の社員と会って話して入社したとしても、カルチャーギャップはどうしても生まれます。

6カ月というのは一つの目安で、本当に我慢できないということであれば、3カ月間で見極める必要があります。

副業でオーバーワークに

副業がブームになっているなかで、誰しも悩むのが本業とのバランス。副業でオーバーワークになっているという悩みに対して、森本さんからは本業と健全に向き合えることを前提に副業をすべきだと指摘しました。

スキルアップのために、会社の本業に加えて業務委託で副業をしています。

本業の仕事が忙しいため、オーバーワークになっています。

将来フリーランスになることを見据えて副業を続けたいのですが、それぞれの仕事の時間管理、オフの時間の設け方など教えてください。

副業の大前提として、今の現状をしっかりやり遂げることが大事です。

それができなければ副業に逃避するのは健全ではありません。

本業でオーバーワークになっているのであれば、それを解決する手段として、効率よく業務をすることが大事です。

例えば、他の人に仕事をお願いするとか、場合によってアウトソースするとか、自分のやり方を変えてみるところからトライしてみましょう。

それがもしできないんだとしたら、まずは慣れるまで本業の方にフォーカスすることが必要です。

余裕のない精神状態は健全ではないので、場合によっては一定期間、今の本業の方に集中することをおすすめします。

(文・写真:比嘉太一、編集:竹本拓也、バナーデザイン:高木菜々子)