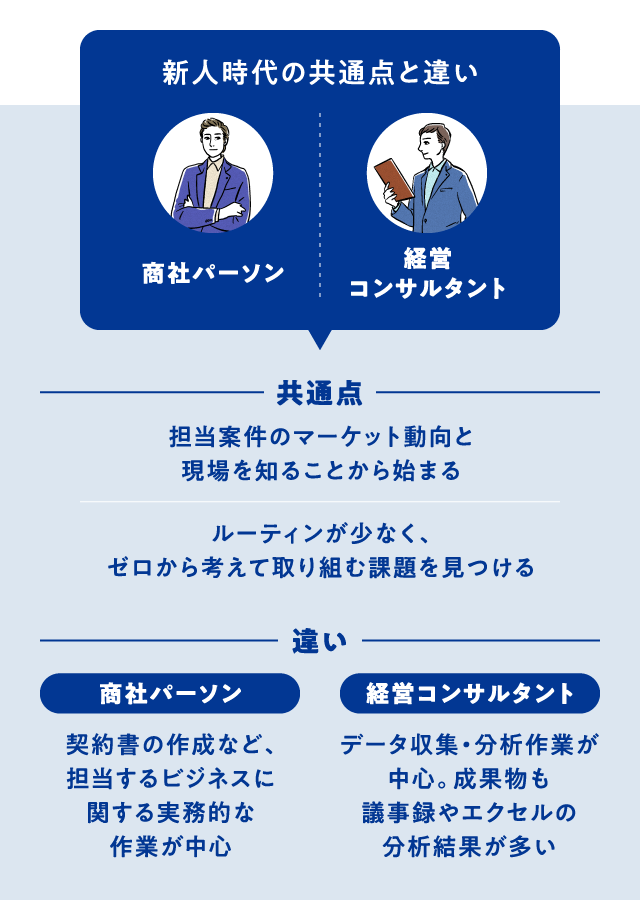

商社は実務、コンサルは分析中心

商社パーソンと経営コンサルタントは、案件次第でさまざまなビジネスに携われる点で、常に人気職種の上位に上がる。

両方とも経営の上流(戦略立案〜実行プラン)から携わる仕事なので、ビジネスを動かすイロハを学べそうというのも魅力だ。

こうした共通項はあるものの、就職後「最初にやる仕事」は全く異なる。

■ 商社パーソン:新入社員が最初にやる仕事

かつてはトレーディング、今は事業投資が収益の柱となっている商社。多くの事業領域があるからこそ、新卒社員がやる仕事に「典型的なパターンはない」(三井物産・田渕順司さん)。

例えばトレーディング事業で金属資源を扱う部署に配属されれば、最初はマーケットを知るところから仕事が始まる。

扱う資源の値動きを観察しながら、米中貿易戦争の中、米大統領の発言でどのように値段が動くのかなど、関係するニュースを徹底的に収集する。「そうする中で、商品に対する肌感覚が身に付きます」(田渕さん)。

これが事業投資になると、例えば不動産領域なら、どうすればマンションが売れるのか、間取りの検討や契約書づくりのノウハウなどを実践で学びながら考えていく。

自分がモデルルームに立つこともあり、「普通のディベロッパーと同じことができるようになりつつも、自分たちがやるべきことを企画していくイメージです」(三井物産・和田佑介さん)。

■ 経営コンサルタント:新入社員が最初にやる仕事

経営コンサルタントは、クライアントの経営課題を発見し、その解決策を実行する仕事だ。

近年では、課題の7割近くがデジタルに関連することから、問題解決能力に加えてデジタルへの知見も求められる。

修業時代の役割は主に3つ。1つ目は、議事録を取ること。社内会議はもとより、クライアントの課題解決のインサイト(洞察)を引き出すための現場インタビューに同行し、その議事録をまとめる。

2つ目は、データ分析だ。クライアント企業に適切な課題を提示するためにはまず相手に必要なデータをもらい、それを分析することから始まる。

新人はそのデータが期限までにそろっているか、進捗管理を行いながら、出てきたデータからインサイトを得るため、エクセルなどで管理・分析する。

3つ目はプレゼン資料づくりの一端を担うことだ。経営コンサルは1回目の定例会議でのプレゼンが勝負。新人はマネージャーに振られた絵コンテを基に、課題とその対策を裏付けるデータを集め、図表に加工するなどして貢献する。

両方とも、新人でも自分で解決するべき課題を探すことが求められ、これが仕事の面白さになっている。

ただ、実際に行う業務は、商社パーソンがより実務寄りで、経営コンサルタントは定量・定性データを集めて分析する仕事が続く。

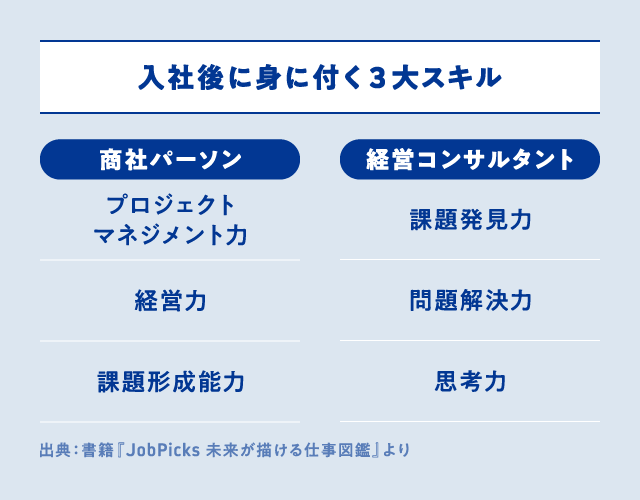

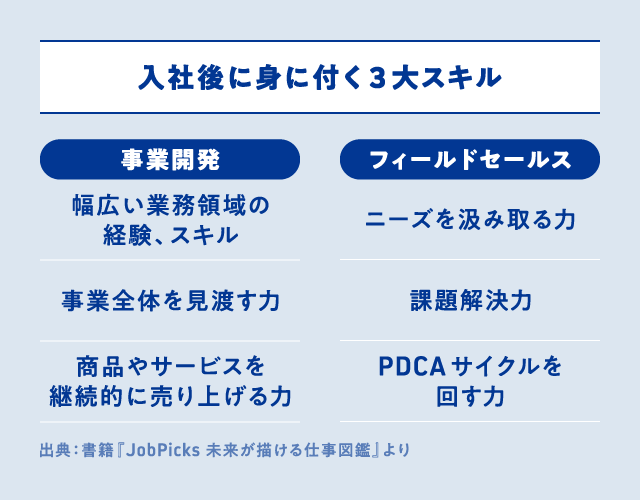

入社後に身に付くスキルも、下図のように少し違っている。ビジネスを動かす基礎力の付け方が異なるので、どちらが自分に合うか、考えてから応募しよう。

マーケター「代理店と社員」の違い

次は、同じく就職で人気の高いマーケター職だ。

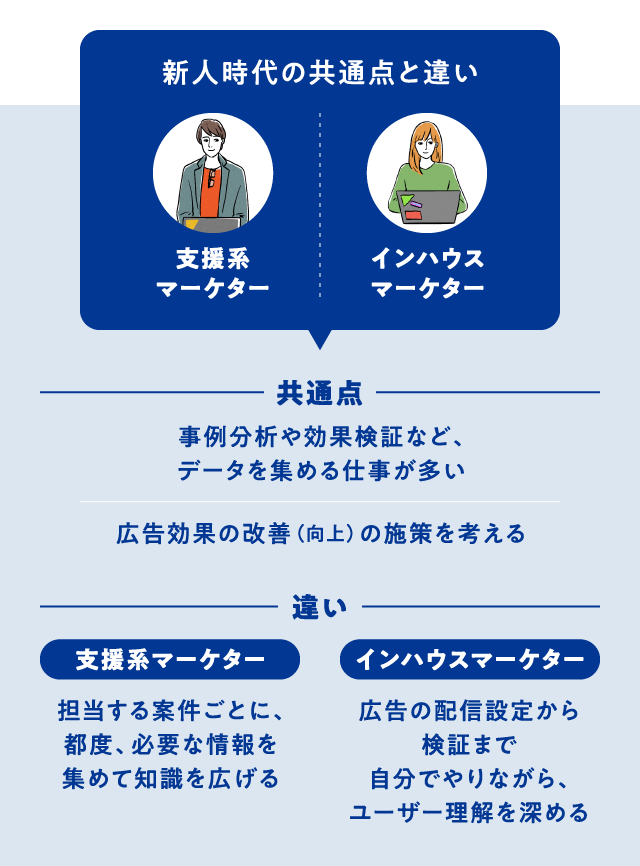

マーケターと一口に言っても、広告代理店のように顧客のマーケティング支援を行う「支援系」と、自社製品のマーケティングを担当する「インハウス」マーケターでは、役割も働き方も異なる。

具体的にどう違うのか、「支援系」のマーケティングプランナーと、「インハウス」のWeb・デジタルマーケターを見比べてみよう。

■「支援系」のマーケティングプランナー:新入社員が最初にやる仕事

社内研修の後、情報収集や市場分析、事例分析などのデスクワークを任されるのが一般的だ。

例えば電通では、ビールの担当を割り振られたらビールに関するあらゆる情報をデスクトップリサーチで集め、ビールの購買履歴を分析している人へのヒアリングもしながらレポートをまとめるという。

「マーケティングの世界では、情報を一番知り理解している人が一番偉いとされます。そのため、まずは誰よりも(対象領域に) 詳しくなって、誰よりも新しい情報を手に入れなければなりません」(電通・木伏美加さん)。

事例分析では「例えば得意先が今流行りのDtoC(消費者直接取引)ブランドを立ち上げたいとなったときに、成功しているDtoCブランドの事例を集めて、大事な要素が何か分析することもあります」(博報堂・喜田村夏希さん)。

もし顧客が間違った施策を希望していたら、方向を修正するのも支援系マーケティングプランナーの役割だ。

「例えば投稿メディアで直接購買につなげたいと言われたら、『購買につなげるのは難しい』などとはっきり伝えます」(喜田村さん)。

こうして基礎となる素養を鍛えた上で、優秀な場合は、1年目でクライアントに提示する戦略を書くこともあるという。

■「インハウス」のWeb・デジタルマーケター:新入社員が最初にやる仕事

インハウスのマーケティング職として就職した場合、個々の施策の担当から始まり、次第にデジタルマーケティング全体の管理を任されていく場合が多い。

例えばWeb広告の担当であれば「Facebook広告の入稿からスタートしてみようか」と言われ、慣れてきたら「ネット広告全部の予算管理をしてみようか」という感じだ。

どのSNSやプラットフォームにどれだけ広告を出すか、自社の商品との相性を見ながら配分を考えるメディアプランニングが、腕の見せどころになる。

運用した広告の効果検証を行うのも大事な仕事だ。自分で集めた、あるいは外部のデジタル広告運用支援会社が出してくるデータを読み解き、戦略を練り直していく。

同じマーケティングの仕事でも、支援系は案件ごとに必要な専門知識を広げること、インハウスでは特定商品のユーザー理解を深めることが求められる。

また、支援系はクライアントごとの課題に対応する仕事ゆえ、「毎日が新しい発見や学びにあふれている半面、調整や交渉する人が多くなると大変」(ブランディングテクノロジー黒澤友貴さん)という声もある。

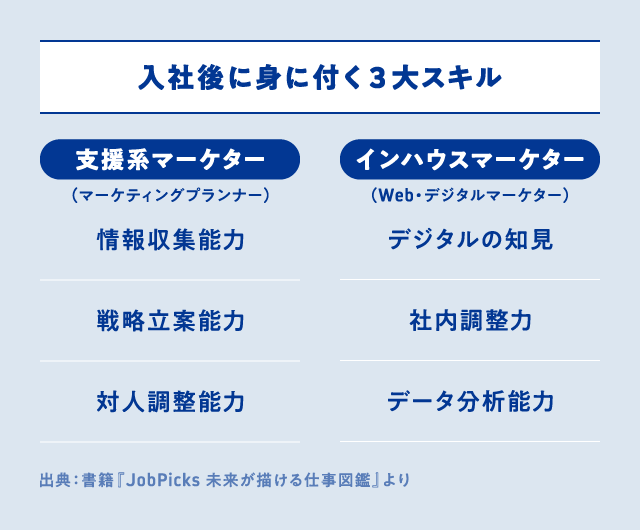

入社後に身に付くスキルも参考にしながら、どちらが自分の望みに近いのかを考えながら選びたい。

狭き門の事業開発に「つながる」仕事

これまた就活で人気の事業開発職だが、企業内で新規事業を立ち上げる機会はそれほど多くなく、就職では狭き門になりやすい。

そこで、就活では将来的に事業開発の仕事に就くためのステップになる仕事を選ぶという考えもある。その代表例が、フィールドセールスなどの「営業職」だ。

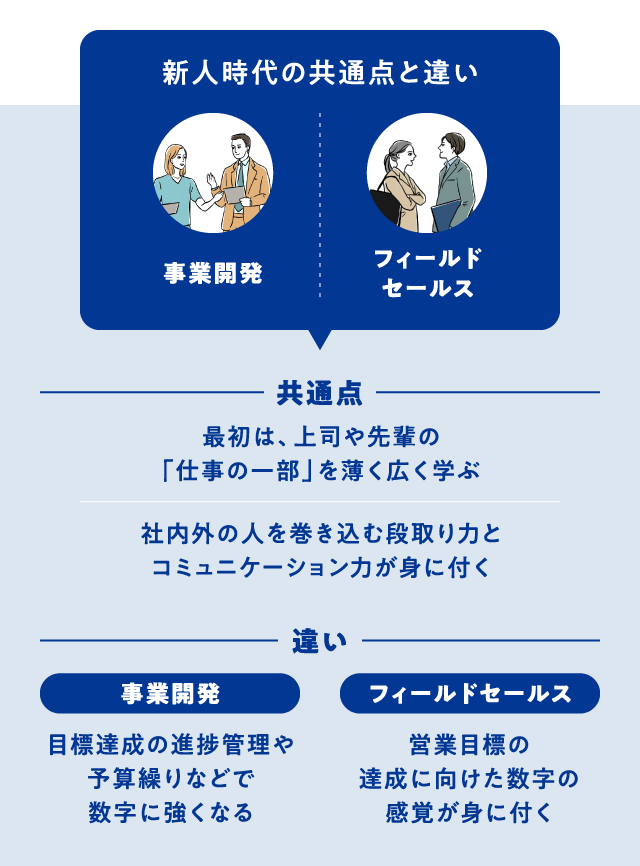

実際、事業開発とフィールドセールスが新人時代にやる仕事を比べると、似ている部分が多い。

■ 事業開発:新入社員が最初にやる仕事

事業開発は、「既存事業の次に『勝てる』事業を考え、 社内で予算を獲得し、体制を整え、どのようなサービスを提供すればよいか考え、進捗を管理する仕事」(READYFOR・中山貴之さん)だ。

所属チームの状況によって内容は異なるが、この中で新卒社員は「事業の試算や類似モデルの情報収集、予算の策定など、やらなければいけない業務の複数の過程に少しずつかかわってもらうことで、感覚を磨いてもらうことが多い」(中山さん)。

それぞれの仕事に薄く広く携わることで、独り立ちするための経験を積む。

しかし、契約書の文言チェックなど、一つ一つの作業を経験できる機会は少ない。企業は常に新規事業を立ち上げているわけではないからだ。

それゆえ、事業開発と並行して既存サービスの開発や営業、コンテンツ制作、カスタマーサクセスといった具体的な役割を担うこともある。

■ フィールドセールス:新入社員が最初にやる仕事

最初に取り組むのは商品理解を深めること。自社のサービス・プロダクトの特徴や、競合製品との違いを理解していなければ、顧客に適切に説明をすることはできないからだ。

商品理解と並行して進めるのが営業同行。上司や先輩の営業に同行し、いかに顧客とコミュニケーションを取り、どんな提案を行っているのかを学ぶ。

次なるステップは、ロールプレイングだ。上司や先輩を仮想顧客とし、顧客の業種や規模、抱えている課題などを仮定した上で、ヒアリングからソリューションの提案、クロージングまでを繰り返し行う。

その中でコミュニケーションや提案内容に関するフィードバックをもらい、実践に耐え得るスキルを身に付け、担当顧客と相対することになる。

違いとして「進捗管理や予算繰り」と「営業目標の達成」という異なるタスクを挙げたが、これも、やり続けることで身に付くのは数字に対する強さだ。

下図で紹介するスキルを比べても、継続的に売り上げる力やニーズを汲み取る力は、どちらの仕事でも生かせる。

事業開発をやりたいが応募先がないという場合は、戦略的に営業の仕事を選ぶのもいいかもしれない。

初職の「刷り込み」は大きい

社会人生活では、最初の仕事で経験したこと・学んだことが、働き方のベースを作ると言われる。どんな環境で、どんな仲間と働き、何を経験するか。将来のキャリアにとっても、非常に大事な時期となる。

書籍『JobPicks 未来が描ける仕事図鑑』では、ここで取り上げた職業以外の「最初にやる仕事」も紹介している他、22の職業について

・若手の1日のスケジュール

・現役・経験者が語る「やりがい」「苦労」「先輩の教え」

・その後のキャリアパス

などを掲載している。これらの情報も参考にしながら、納得のいく仕事選びをしてほしい。

【完全図解】就職、転職、副業。「良い仕事」に出会う3原則

【完全図解】就職、転職、副業。「良い仕事」に出会う3原則文:伊藤健吾、編集:佐藤留美、デザイン:黒田早希