就活生からの商社人気は健在

24卒の日系大手企業の選考が近づいている。近年の動向を見ると、総合商社の人気はいまだ健在だ。

ワンキャリアの実施した東大・京大生を対象にした23卒の就活人気ランキングでも、5大商社は上位に君臨している。

.jpg)

しかし、「総合商社の仕事の中身が見えづらい」と感じている就活生もいるのではないだろうか。

それもそのはず、商社の事業領域は多岐にわたり、食料品から衣類、金融まで幅広い事業を手掛けている。

そのため、どの事業部に配属されるのか、いわゆる「配属ガチャ」を不安に思う就活生もいるだろう。また、年功序列のイメージもあることから、若手の裁量権の有無も気になるところだ。

そこで、今回はNewsPicksの記事やJobPicksに寄せられたロールモデル投稿から、商社の仕事の実態を探ってみた(注:ロールモデルの所属・肩書は、全て本人が投稿した時点の情報)。

「花形部門」に入れば将来安泰か

まず、商社は近年の脱炭素の流れを受け、事業領域の軸足を移しつつあるということを抑えておくべきだろう。

商社というと「資源」のイメージが強いのではないだろうか。実際、資源が稼ぎ頭の三井物産では、21年度3月期の純利益のおよそ7割を占めた。

.png)

しかし近年、化石燃料関連の事業の縮小が求められ、徐々に再生可能エネルギーへの投資を強めつつある。

三井物産も、『中期経営計画2023』ではエネルギーソリューション、ヘルスケア・ニュートリション、マーケット・アジアを成長戦略の3つの柱としている。

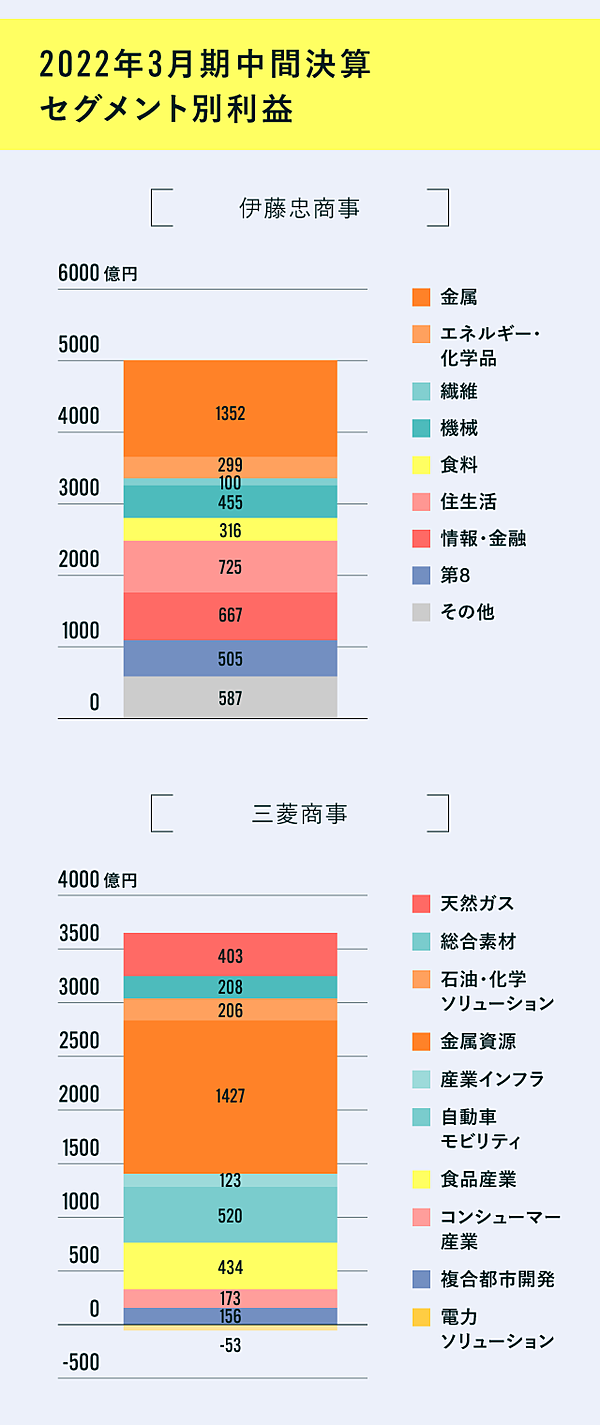

【直撃】脱炭素時代、三井物産は「ヘルスケア」で勝負に出る下の記事を見ても、伊藤忠商事や三菱商事が稼いでいるのは必ずしも資源分野に限らないと分かるだろう。

【解説】総合商社には、コングロマリットのメリットがある

そんな総合商社での仕事ぶりは、どんなものか。就活では「配属ガチャ」を気にする学生も多いが、必ずしも花形部門に配属されたら勝ち組となるわけではない。

とある商社で資源部門に配属された商社パーソンは、「先人が確立した事業を管理することが仕事の中心であるため、スキルが身に付きにくい」と証言している。

商社の儲かっている資源部門や川上(原料に近い部門)の人たちがやっているのは、先人が築いた事業の管理。

自動的に入ってくる配当金をエクセルで管理したりする仕事だ。面白くないし、経営スキルどころかビジネススキルがついているかも怪しい。

むしろ、儲かっていない部門の方が自分で事業を作れるため、学びは多い。 商社マンは、スキルよりも年収が高く、給与を下げないとどこにも転職できないパターンが多い。

商社にも優秀な人もいるが、それは一握り。意識だけ高くて実力がない人が「このままだとヤバい」と思って辞めているのだと思う。(元財閥系総合商社・男性)

合わせて読む:【内幕】エリート集団、商社マンの「栄光と苦悩」

どうやら、稼ぎ頭の事業部に行くことが必ずしも良いわけではないようだ。稼ぎ頭でない部門のほうが、事業を自分でつくる経験を積めるという声もある。

新卒で住友商事に就職した石井賢介さんは、大胆にも「社長になれる部署に入れてください」と直談判した。しかし、金属事業部門の中では花形部門ではない事業部に配属された。

「社長になれる部署に入れてください」と入社したものの、アルミニウム地金を扱う軽金属事業部は、金属事業部門の中では亜流です。

その分自由度も高く、まだ取引のない会社に飛び込み営業をしたり、大して英語も話せないくせにエジプトの精錬所へ“Can you sell to me?”と電話をかけ、商談を持ちかけたりしていました。

今考えると、本流の鉄鋼部隊ではここまで自由にはやらせてもらえなかっただろうと思いますし、ラッキーだったなと思っています。

合わせて読む:【マーケ】住友商事からP&Gに“越境転職”して得た学び

花形ではないからこそ、自由に任せてもらえる文化があったようだ。裁量を持って働かせてもらえた経験が自身の成長につながったと語る。

また、縦割り構造はあるものの、事業部を越えた社員同士の横のつながりもある。三井物産の陣内寛大さんは、過去のインタビューで次のように話している。

新規事業を立ち上げて軌道に乗せてきた先輩たちが身近にいたので、つらくはありませんでした。

三井物産の中でも、新規事業の立ち上げなどで良い意味で“暴れている”社員は、事業部を超えて横でつながっているんですね。

自分が「これをやるべきだ」と考える案件を形にするために、誰かに指示される前に猪突猛進していく先輩たちの姿を見て、あきらめずに動き続けることの大切さを学びました。

.png)

合わせて読む:三井物産「異例の新卒5年目社長」を育てた、結果を出す人の行動学

配属先がどこになっても、他の事業部の社員と接点を持つことは可能なようだ。

「成長速度が遅い」は本当か

次に就活生が気になるのが成長スピードの問題。就活で併願する人が多いと言われる外資系コンサルティングファームなどに比べると、若手時代に任される仕事の範囲と裁量は小さいと言われることもある。

そこで、NewsPicksの過去記事に掲載された、OpenWorkの年功序列度のグラフを見てみよう。

.png)

コンサルティング業界やIT業界と比べると、年功序列度は高めだ。その理由をOpenWorkの大澤社長は次のように語る。

【社名大公開】業界一、年功序列な会社はどこだ?「商社パーソンはジェネラリストのイメージがあるが、実は専門性を高めていかないといけない。

会計や財務、投資の知識だけではなくて、ときには現地に行って、自ら販路を開拓したり、マーケティングまで手掛けることも。

ビジネスの”総合格闘技”ともいえる仕事です。そのため、時間をかけながら幅広いスキルを習得していく年功序列型の給料体系がフィットしやすい」

商社パーソンとして大成するには、どうしても時間がかかるようだ。

前出の石井さんは「思い描いていた成長スピードを実現できない」という理由で、外資系消費財メーカーに転職した過去を持つ。

住友商事での仕事は楽しく、特段つらいこともなく、ある程度は結果を出していた自覚があります。

しかし、当時自分が思い描いていた成長スピードからすると、ちょっと間に合っていないかなと思い始めました。

当時の部署でエースと呼ばれていた36歳の先輩も、会社の制度上、課長になっておらず、部下もいませんでした。 彼のキャリアを見る限り、どれだけ仕事が順調に進んでも、私が描く速度でのキャリアアップが実現しないことを悟ったのです。

他方で、三菱商事に勤務していた山中祐輝さんは「新卒からリタイアまで働く社員が多いからこそ、毎年自社を選んで働いているという意識が必要」と語る。

毎年「現職に残るか転職するか」という選択をし続けているという意識を持つこと

とある新卒入社の社員が1年で退職することになった際に、当時のチームリ

「若手が経験する泥臭い仕事こそ事業の本質である」との声もある。自身の成長を過度に望むのではなく、与えられた仕事に真摯に向き合う姿勢も重要だ。

三井物産の岩下佳央さんは「数千億円規模のダイナミックなインフラ事業も地道な作業の積み重ねでできている」と語る。

入社してすぐに参加した、海外での入札案件の仕事がとても印象に残っています。

この入札業務では、入札要項に基づき、申請書や弊社の各パートナーの財務状況、運営実績等、相手国の政府から要求された書類を15cmもの分厚いバインダー5冊分、4セット提出する必要がありました。

ただ、この書類が1枚抜けている、順番が違うといった不備が少しでもあると失格になってしまうんです。

当時の私は入札要項の規定通り書類をまとめる作業を任されたので、原本を現地にいるパートナー企業に送り、手元に控えておいた写しと照らし合わせながら電話越しに1ページずつ書類を突き合わせるという作業をおよそ一日がかりで行いました。

「数千億円規模のダイナミックなインフラ事業も、このような地道な作業の積み重ねでできている」という事実を身をもって知ることができた仕事でしたね。

合わせて読む:【三井物産・29歳】入社6年目で見えた、商社パーソンの仕事の本質

また、若手に対して積極的に裁量権を与える取り組みも生まれてきている。

三井物産では、入社4年目以上の希望者に管理職としてプロジェクトに携わる機会を与える「キャリアチャレンジ制度」が導入された。

前出の陣内寛大さんはキャリアチャレンジ制度の一期生として、KDDIとの合弁で人流予測プラットフォームの「GEOTRA(ジオトラ)」の社長に就任している。

このように、若手からマネジメント経験を積むことのできるチャンスは増えてきている。年功序列色も薄まりつつあるので、以前ほど成長スピードを不安視する必要もないかもしれない。

先輩が語る商社の魅力

最後に、商社で働く魅力について現職者や経験者の生の声を見ていこう。

「大きな仕事を任せてもらえる」ことを商社の仕事の魅力として話す就活生は多い。

実際、前出の山中さんは「事業のダイナミズムを感じられること」が商社の魅力だと語る。

日本のプレゼンス向上に貢献できる事業のダイナミズム

自分が所属していたのはエネルギー事業の管理部門で、天然ガス事業や石油事業の予決算業務、投資案件などリスクマネーが増えるプロジェクトの会計/税務/財務的な観点での検討や稟議サポート、その他税務調査対応(移転価格、PE対応も)やリスクマネジメント(内部統制や与信など含む)業務が主でした。 これら管理部門の1つ1つのタスクは専門的で地味な領域ではあるものの、関わる案件の規模が数千億円単位での投資だったり、将来日本のエネルギー需給を支えうる意義あるプロジェクトに対して、自分次第である程度入り込みながら関わることができたので、若手でプロジェクトの末端に関わっていただけでも事業のダイナミズムやプロジェクトの大義を感じることができたと思います。 例えば、自社がマジョリティを取る形で天然ガスの上流権益を買収した案件などは、探鉱会計基準に則った会計処理を自社の会計処理に落とし込むために、答えがない中で外部のアドバイザーと議論しながら、試行錯誤して資産化/費用化のロジックを作ったり、減損処理の基準を考えたりしましたが、この会計処理の差異が数百億円単位の非常に大きなPLインパクトを会社全体にもたらすので非常にスリリングな仕事でした。 また、数千億円の権益投資を行うにあたり、マイナー出資を行うパートナーや公的機関からのプロジェクトファイナンスを巻き込んだ投資スキームを外部アドバイザーと共に考え、税務上のインパクトや連結PLインパクトを試算したり、キャッシュフローの仕組みを考えるなど、プロジェクトのベースとなる部分を日々考えることも多く、楽しかったです。また税務上の各種論点に触れることが多く、これは現職などでも非常に役に立つスキル(知識)になっています。 もちろん、これらは配属される部門や関わるプロジェクトにも左右されますが、重厚長大な事業であればこのような事業のダイナミズムを、生活産業など規模の小さな事業の場合は一商材や事業を早いタイミングである程度任せられる事業家としての経験を得られるというのは、総じて間違いないと思います。

山中さんが所属していたエネルギー事業の管理部門では、仕事の細分化が進んでいた。そのため税務調査やリスクマネジメントといった一つ一つの仕事は、地味に感じる部分もあったという。

しかし、「自身の携わるプロジェクトが、日本の将来のエネルギー需給を左右している」という大義を感じることができたと話している。

加えて、丸紅の細江康将さんによると、ビジネスの基本を学べる環境こそが商社で働く醍醐味だという。

世の中に理由のないものは存在しない

「因果」という言葉の通り、原因と結果は関係で結びついており原因のない

前出の三井物産・陣内さんも、「人が仕事をつくり、仕事が人を磨く」という言葉の通り、ビジネスパーソンとして成長していきたい人にとっては恵まれた環境であると話す。

『人が仕事をつくり、仕事が人を磨く』

三井物産には『人が仕事をつくり、仕事が人を磨く』という言葉があり、入

就活で創業商社を志望する学生は、こうした環境で何を果たしたいのかをしっかり考えて進路を決めたいところだ。

【就活まとめ】9人の先輩から学ぶ、仕事と会社の選び方文:安保 亮、編集・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳、バナー画像:iStock / zhanghaitao