「出世できる部署に配属してください」

—— 石井さんは、総合商社から消費財メーカーという、毛色の異なる企業への“またぎ転職”を経験しています。現在に至るキャリアは、どのような意図で歩んできたのでしょうか?

石井 もともと、総合商社で働くつもりも、消費財メーカーで働くつもりも、起業するつもりもなかったのです。

学生時代は、福祉系の個人的に非常に興味のある領域でビジネスを作っている小さな会社でインターンしており、そのまま大学院でも専門知識を付け、その方面で就職するつもりでした。

しかし、大学院に行こうと勉強していた夏に家族と話し、福祉系という助成金ありきのビジネス領域ではなく、一度どっぷりと資本主義のど真ん中の会社で仕事をしてみようと思い直しました。

そこから慌てて秋採用に申し込みました。証券会社の投資銀行部門と商社に限定して受けていましたが、選考を受けた中で最も早く内定をもらったのが住友商事でした。

選考では「どんな仕事がしたいの?」と尋ねられましたが、正直に言って特にやりたいことはありませんでした。

ただ、「お金を稼ぐなら、とことんやろう」という思いはあったので、素直に「社長になりやすい部署に配属してください」と申し出ました。

私が就職活動をしていた当時、住友商事の歴代社長は、全員が金属事業部門でした。そうした理由もあり、金属事業部門の営業として社会人のキャリアをスタートしています。

余談ですが、僕が入った時にはすでに史上初の非金属出身の社長になっていましたので、あまり部署は関係なかったと思います。

—— 住友商事では、どのような業務を担当していたのでしょうか?

マレーシア・オーストラリア・ロシアといった国からアルミニウム地金を仕入れ、日本や韓国などの工業国に卸したり、海外の金属トレーダーに販売する、いわゆる商社業務です。

といっても、ただ仕入れて売るだけではありません。金属資源は、ロンドン金属取引所に上場している金融商品の側面を持っているので、リスクヘッジのためのデリバティブ(金融派生商品)取引も同時に行っていました。顧客に向けて、オプション取引を絡めたリスクヘッジの提案なども行っていました。

「社長になれる部署に入れてください」と入社したものの、アルミニウム地金を扱う軽金属事業部は、金属事業部門の中では亜流です。

その分自由度も高く、まだ取引のない会社に飛び込み営業をしたり、大して英語も話せないくせにエジプトの精錬所へ“Can you sell to me?”と電話をかけ、商談を持ちかけたりしていました。

今考えると、本流の鉄鋼部隊ではここまで自由にはやらせてもらえなかっただろうと思いますし、ラッキーだったなと思っています。

入社2年目には、ほぼ取引がなかった会社さんと5年総額100億円規模の取引を成立させるなど、自分自身でも納得のいく成績を出せたと思っています。

職場の先輩方にも恵まれ、毎日新しい取引の種を探して楽しく働いていましたね。

総合商社と消費財メーカーの違い

—— 商社パーソンとして順風満帆なキャリアを歩んでいたのにもかかわらず、なぜ転職を?

住友商事での仕事は楽しく、特段つらいこともなく、ある程度は結果を出していた自覚があります。

しかし、当時自分が思い描いていた成長スピードからすると、ちょっと間に合っていないかなと思い始めました。

当時の部署でエースと呼ばれていた36歳の先輩も、会社の制度上、課長になっておらず、部下もいませんでした。

彼のキャリアを見る限り、どれだけ仕事が順調に進んでも、私が描く速度でのキャリアアップが実現しないことを悟ったのです。

当時、私が不遜にも目指していたのは、GE(ゼネラル・エレクトリック)の最高経営責任者を務めたジェフリー・イメルトです。彼が45歳でGEのトップに立っていたことを考えると、このままでは到底追い付けません。

「自分の実力次第で、よりスピードを持ってキャリアをつくりたい」と考え、転職を決意しました。そこで候補に上がったのが、P&Gのマーケティング職です。

今ほど騒がれてはいませんでしたが、P&Gのマーケティング出身者は様々な業界でリーダーとして成功を収めていました。イメルトもその一人です。その割に、コンサルティング会社や投資銀行と比べると、人気がないようなイメージもありました。

少なくとも私の周りには、マーケティングを職業として選んでいる人はいなかったのです。

私はここに着目し、「ブルーオーシャンに飛び込もう」と、アシスタントブランドマネージャーとして同社の門を叩きました。2019年2月からは、昇進してブランドマネージャーとして働いていました。

—— 商社で優秀な成績を収めていたとはいえ、業界や職種をまたいでの転職は、勇気がいる選択だと思います。

やると決めたらやる性分なので、キャリアチェンジに対する不安はなく、むしろ早くプロに学びたいという気持ちが先行していました。

「30歳までにプロの経営者になる」という明確な目的意識があったので。とはいえ、結果を出すまでには苦労しています。

というのも、これまでの仕事は、1回の商談で数十億円が動くもの。マクロな市場分析を行い、大きな流れの中でどこにニーズがあるかを見つける視点が求められます。

一方でP&Gでの仕事は、「子どものユニフォームの汚れが落ちにくい」「仕事帰りの夫が汗臭い」といった消費者ニーズを捉えるミクロな視点が求められます。考え方が、全くもって異なるのです。

これまで大きな金額を動かして世界中のアルミニウムの需要と供給のギャップを探していたこともあり、言葉を選ばずに言えば、消費者の気持ちを考えるという仕事をスケールの小さいものとして「軽視していた」のだと思います。

私がP&Gに入社して最初に行っていたアプローチは、「芳香剤の市場はこのくらいのサイズで、弊社のシェアは30%だから、その差分を埋めましょう」というもの。つまり、商社的なマクロ視点での考え方です。

結果、どういうアクションを取っていたかというと、例えば「まだP&Gから出していないブルーベリー系の香りの商品を発売しましょう」というようなものです。ただ、消費者のインサイトを理解していないので、全く売れませんでした。

「マーケターとしてビジネスを動かすには、顧客のインサイトをいかに的確に理解するかが重要なのだ」ということを理解するまでに、2年半を要しました。

顧客の感情の裏にある隠れた動機を理解しなければ、何も始まらないのです。

例えば「この消臭剤は除菌もできます」と伝えたところで、誰も買ってくれません。しかし、「お子さんのクマのぬいぐるみには、無数の菌がついていて、今この瞬間もそのクマをお子さんは抱きしめています」と告げると、誰もがその状態が危ないかもしれないと気が付きます。

それまでは「お店で一番最初に目に付いた商品を買っているんだろう」くらいにしか考えていなかったのです。

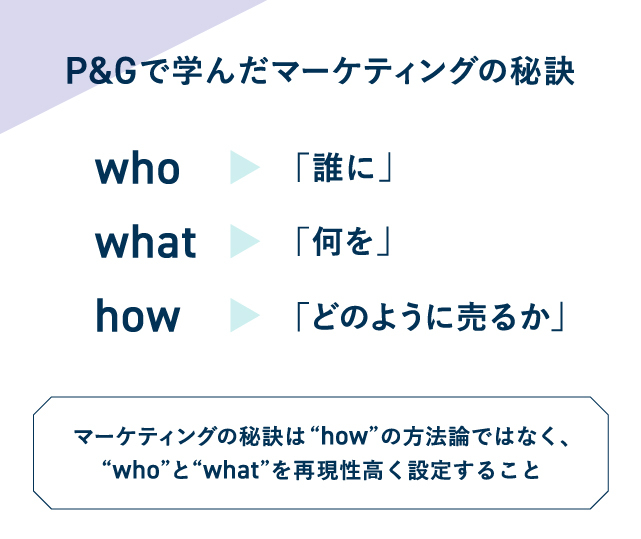

よく言われるP&Gのマーケティングフレームワークに“who-what-how”があります。要するに、「誰に、何を、どのように売るか」を考えろということです。私の印象だと、ほとんどの人がマーケティングの秘訣は“how”にある、と誤解しているように思います。

「どのようにプロモーションするか」「どう広告を打つか」といった“how”の方法論をよく目にしますし、その運用に長けた人はたくさんいます。

しかし、「誰のどんな課題に、何をソリューションとして提供するか」という、“who”と“what”は、より重要だと思っています。

P&G出身の人材の価値が高い理由は、それを本当の意味で理解していて、再現性高く“who”と“what”を設定できるからだと思います。

起業した今は、ファーストキャリアで住友商事に入社したことを、これ以上ない選択だったと感じています。しかし、「マーケターとして成果を上げる」という観点に限れば、総合商社での経験はほとんど役に立ちませんでした。

答えはいつも、消費者の中に

—— BtoBとBtoC、双方の知見を得たところで、満を持して起業をしたのですね。

そうです。今年の5月に独立したのですが、タイミングに関しては大きく3つの理由があります。

1つ目は、ライフライン(収入)が確保されたこと。P&G時代に他社さんのマーケティング活動のお手伝いをしてみて、副業でも自分が幸せに生きていくのに十分な収入が得られると分かったんですね。失敗したとしても、大したリスクではないと感じることができるようになりました。

2つ目は、自分のマーケティングスキルが世の中の役に立つという実感を得られたこと。

最初に挙げた理由と同じと言えば同じですが、一部上場企業など名の知れた会社でも、P&Gで言うところのマーケティングのスキルを持った人が全く在籍していない企業がたくさんあったのです。

そのギャップを知り、ここに大きなビジネスチャンスがあると確信しました。

最後の3つ目は、30歳を目前に控えていたこと。「30歳までにプロ経営者になる」という思いでP&Gに入社してから、あっという間に5年の月日が流れ、気づけば5カ月後にはそのタイミングだったのです。

P&Gでの仕事は楽しく、優秀でモチベーションの高いチームメンバーと働けることにストレスは全くありませんでした。そのまま仕事を続けていけば、企業のマーケターとして市場価値が高まる未来も見えていました。

しかし、経営者として勝負してみたいと考えている自分にとって、ライフラインも確保されているので、別にこれ以上サラリーマンとしての市場価値を高める必要もない。

周囲を見渡せば、何十億、何百億という企業価値の会社を経営する同年代の起業家も散見され、自分もそういう挑戦をしてみたいと考えるようになりました。

「今こそ挑戦のタイミングだ」と、Marketing Demoを創業しました。

—— これまでのキャリアを振り返り、住友商事とP&G、それぞれの学びについて教えてください。

住友商事での学びを端的に表現するなら「商売とは何か」を学べたことです。「売掛金の期間はこれぐらいにした方がいい」とか「契約はこうして締結する」といった、ビジネスの基礎を叩き込んでもらえました。

簡単なことに聞こえるかも知れませんが、座学と実務はまるで異なります。

商売として、つまり本当にお金を動かしながらこれらを体験できたことは、私のキャリアの礎です。

良い悪いの話ではありませんが、P&Gのマーケティングをしているときは、極論、非常に分業化されたマーケティングとしての仕事以外に考えることはなかったので。

逆にP&Gの学びは、すでに話した通り、顧客の"不"を見つけて解決する——つまりJobを知るプロセスを体得できたことです。

台所・食器用洗剤の『ジョイ』を担当していた時に、100名を超える消費者の自宅を訪れ、消費者調査を実施したことがありました。

そのうちの1家庭で、まさに顧客のインサイトを見つける経験をしました。台所シンクの中で、排水口が外され、外に出されていたのです。

どうということのない光景ですが、直感的に違和感を覚えたので、なぜこれをやっているのかを聞いてみました。

すると、「夏は特に排水口が濡れていると菌が増殖するので臭くなる。だから毎日洗った後に外に出して乾燥させるようにしている」と言うのです。

「菌対策で他に行っていることはないか?」とさらに深掘って聞いてみると、「1カ月に一度は漂白剤でちゃんとキレイにしている」とのこと。

「逆になぜ毎日漂白剤を使わないのか?」と尋ねると、「何となく手間だし、毎日は気が引けるので敬遠している」という回答が返ってきました。

そこで、オンラインで「漂白剤を使わない理由」の量的調査を行ったところ、「漂白剤は強すぎるので頻繁に使うのは肌・健康に悪いイメージがある」という懸念が強いことが分かりました。

排水口をシンクの中に出している、という何気ない行動を深掘りしていくことで、最終的には「本当は毎日漂白剤使って排水口を徹底除菌したいけど、漂白剤は毎日使うには強過ぎて(健康に悪いので)抵抗がある」という消費者の本音を掘り出すことができました。

消費者が解決したいJobは、「ちゃんと排水口の除菌ができて、それでいて安心して毎日使える」だったのです。

P&Gでは、「解決すべき“不”を見つけて解決する」という、起業家の、そしてマーケターとして活躍する上で最も重要な考え方を身に付けることができました。

「人気ランキング」は就活生の錯覚

—— 業種と職種を越境した“またぎ転職”を経験し、さらに起業家としてのキャリアを歩む石井さんから、若い世代へのアドバイスはありますか?

私がそうだったので大きな声では言えませんが、会社を選ぶ際に第三者のレコメンドに流されていては、正しい選択はできません。

新卒で住友商事に入社し、P&Gに転職したのは、私にとってこれ以上ない選択だったと思います。しかしあくまで、「私にとって」の話であり、たまたまです。

住友商事での学びがP&Gでは直接的には役に立たなかったように、どのような人生を歩むかで、学ぶべきことが異なります。

誰かにとっての良い会社が、あなたにとっては良い会社ではない可能性も十分にあり得る。ですから、就活サイトに掲載されている「おすすめランキング」みたいなものは、あくまで参考程度にとどめるべきです。

私の地元に、私の大好きなお好み屋さんがあります。しかし、グルメサイトでの評価はそれほど高くありません。

何度でも通いたいほど大好きなお店だったはずなのに、私はその評価を見てからというもの、腰が重くなってしまったのです。これは、レコメンドというものに侵されている典型例です。

就職活動に関しては、今お話しした例と逆の事象が起きていると思います。つまり、他者が「良い会社だ」と言うから、「自分にとってもいい会社だ」と錯覚してしまうのです。

会社選びに限った話ではなく、職業についても同じことが言えます。マーケターという職業は、学生からの人気が高いと聞きます。「〇〇のヒットの秘訣」といった書籍を読み、とても華やかな職業だと思っているのかもしれません。

私も以前は、マーケターという職業に、そうしたイメージを持っていました。“一発逆転の大勝利”みたいな事例を手掛ける仕事だと思っていたのです。

これ自体は間違ってないかもしれません。実際に大逆転を演出するのは、ほとんどにおいてマーケティングによるものだからです。

しかし、例えば私が実際に入社して最初にやったことと言えば、商品を一つでも多く買ってもらうためのPOP(店頭でのプロモーション広告)を考えることでした。

ヒットを実現するために行ったのも、消費者の自宅を一軒一軒訪ねるという、途方もなく地味で泥臭いものです。

答えというものは、自分の中にしか存在しません。その当たり前を心に留めていれば、おのずと自分らしいキャリアを実現できると思います。

取材:倉益璃子、文:オバラ ミツフミ、編集:栗原 昇、デザイン:小鈴キリカ、撮影:遠藤素子