世界展開を支える「文化」を知る

グローバルなプロジェクトに携わるチャンス、成果主義、昇進基準のフラットさ......。こうしたプラスの面とは裏腹に、シビアな人事評価によるUP or OUT(成果を出せない社員は会社に居づらくなる)など、冷酷な世界というイメージも強い外資系企業。

しかし、就職や転職を考える時、こうした外から見たイメージだけで判断するのは早計だ。

日本進出してからの歴史が長い企業の場合、一言で「外資」と括ると憶測を間違ってしまうほど“日本化”が進んでいるケースもあるからだ。

また、世界展開に成功した企業が重視するのはカルチャーフィットであるという点も見逃せない。

各地域の拠点を束ねながら、競争を勝ち抜いて大きな成果を上げ続けるには、企業文化を浸透させ、ビジョンや行動規範を共有する必要があるからだ。

「外資で働く」ことのリアルがわかる番組・記事8選そこで本稿では、有名外資企業に勤める(または長く勤めたことがある)ロールモデルの投稿やインタビューから、各社の社風を垣間見ることのできるエピソードを抽出してみた。

就職・転職時の参考にする以外にも、日々の仕事で参考にできるワークルールを読み取ってほしい(注:ロールモデルの所属・肩書は、全て本人が投稿した時点の情報)。

グーグルに学ぶ、チーム構築の掟

業務時間の20%を自分のプロジェクトにあてていいという「20%ルール」や、何事も最初に取り組む人を尊重する「セルフ・スターター」の精神など。

グーグルは新たなイノベーションを生むための組織文化を大事にしてきた企業として知られている。

同社が広めたとされる目標管理の手法「OKR」も、いまや国内外を問わず多くの企業が導入するチームアップの方法論となった。

(※以下は、OKRも含めたグーグルの働き方をまとめた書籍『How Google Works』(日経BPマーケティング)を推薦するニューズピックスの大沢遼平さんの投稿)

How Google Works

まず一つに絞ることは非常に難しいです。カスタマーサクセスと書かれてい

そんなグーグルの日本法人でソフトウェアエンジニアをしている安田絹子さんへのインタビューを読むと、チーム開発のスピードとクオリティを高める2つの仕組みがあると分かる。

ソフトウェア開発の最重要スキルとは?グーグルのエンジニアに聞く

■アウトプットを高速化する「15分ルール」

私自身、若い頃は「自分で調べて問題解決できる人が優秀だ」と思い込んでいました。実際のところ、開発現場では自分で調べる姿勢も強く求められます。

ただし、調べるのに何時間もかけるくらいなら、分かる人に聞いたほうが前に進めます。それに、異なるチームに入った時は、そのチームのやり方を知る努力も必要です。

プログラムや開発の進め方に関して、「分からないことを伝える」ほうが円滑に進む場合があるのです。

(中略)それに、質問して確認するという行為は、チームを助けることにもつながるんです。Googleには、いつ頃からか「15分ルール」という不文律があって、

・問題に突き当たった時、最初の15分は自分で解決を試みる

・15分たっても解決しなかったら他人に聞く

という仕事の進め方が浸透しています。

なので、質問される側も面倒がらずに対応してくれる。こういう心理的安全性があるというのを伝える意味でも、「困ったら質問して」と口酸っぱく言うようにしています。

また、この「心理的安全性」を組織全体に浸透させる「コミュニティ ガイドライン」を周知させることで、健全な議論を恐れないカルチャーも作り上げてきた。

このガイドラインは、

責任を持つ:自分が何を話し、何を行うかに注意を払う必要があります。自分の言動には責任を持ってください。説明責任は自分にあります。

貢献する:発言はそのまま貢献につながります。建設的な発言を心がけましょう。

思慮深く発言する:自分の意図とは関係なく、発言したことは Google の発言と捉えられる可能性があります。発言にあたっては慎重に考慮し、他の人々に誤った思い込みを抱かせないようにする必要があります。

という3つの価値観を基に作られていて(上記は原文ママ)、誰もが疎外感を持つことなく働けるように配慮するようにと言われています。

かつ、このガイドラインには、自分1人では思いつかないことも、対話を通じてみんなで思いつけるようになろうという思想も込められているんです。

対話を通じて意思決定とアウトプットの品質を上げていくという、同社の考えを表すルールと言えよう。

アマゾンが徹底する会議の技法

この意思決定に関するルールとして、EC大手のアマゾンが採用している会議の技法も有名だ。

2021年9月に出版された『amazonのすごい会議―ジェフ・ベゾスが生んだマネジメントの技法』(東洋経済新報社)など、さまざまなメディアで語られるこの技法は、

会議に膨大な資料を持ち込むのを禁止

代わりに「プレスリリース形式」の資料を提出

というもの。どんな仕事にも、ユーザーを含めたステークホルダーがいるからこそ、彼ら・彼女らにとってのメリットは何なのか端的にまとめる「プレスリリース」の形式がベターという判断なのだという。

日本法人のアマゾンジャパンで働く斎藤暖加さんは、このルールがもたらすことを次のように投稿している。

高い要求水準

スピードだけでなくアウトプットの質(実行の的確さと文書化)の両方が求められる。特にナラティブ、Xpagerと言われるたった数枚と思える文書でも思考の明確さやデータを駆使した説得力が必要なため、その水準に合ったものを出すには相当な訓練と能力が必要と感じる。一度上手い人のを見てしまうと、それが自分の中で基準値をさらに上げることになり、四半期レビューや大きなプロジェクトの文書化がある時期はピリピリするし、眠りが浅くなったりとプレッシャーをかなり感じる。一方、その文書の出来がよく、議論が上手い方向に行った時の達成感ややりがいもあり、またそのような文書を書くだけでなく人を巻き込んでいくプロセスは非常に有意義かつ建設的だと感じる。

日々の会議にも緊張感が生まれるというシビアな面はあるものの、これをやり切ることでプロジェクトを前に進めるスピードが上がるというメリットがあるそうだ。

GSが重視するチーム主義の文化

続いて紹介するのは、金融業界の巨人として知られるゴールドマン・サックス証券(以下、GS)のカルチャーについて。

冒頭に書いたUP or OUTを象徴するような成果主義のイメージで語られることも多いが、2004年から約10年、同社の投資部門で働いた井上北斗さん(現・エンジェル投資家)は異なる実感を持っている。

【仕事のリアル】理系から金融職へ。やりがいある仕事に出会う方法

ゴールドマン・サックスに対するクライアント企業の期待値は非常に高いため、数字のミスは当然のことながら、文字のミス、フォーマットのミスも一切ないように、こちらも命がけで分析し、資料を作ります。

こういったことを、複数の案件を抱えながら同時に進めていく。ですから、当然夜中にもなりますし、休日も関係なく働くこともあります。

ただ、ゴールドマン・サックスは、フェアな評価制度やチームワークが徹底されているので、激務であって、あまり嫌な気持ちにはならず、仕事の達成感が上回ることの方が多かったです。

極端な言い方をすると、この頃に身に付ける、財務分析スキル、資料作成スキル、コミュニケーションスキル、プレゼンテーションスキル、そしてチームワークがあれば、投資銀行以外でも、大抵の仕事で成果を出せると思います。

中でも、上記の「チームワーク」に関しては、入社前に抱いていたイメージとは大きくことなったそうだ。

何となく、外資系投資銀行は「冷淡な切れ者たちの集団」で、「個人プレーで自分の実績だけを求める人ばかり」というイメージがあるからでしょう。アメリカの映画やTVドラマで描かれる、ウォール街の人たちっぽい雰囲気というか。

しかし、少なくともゴールドマン・サックスは、そういうイメージを良い意味でくつがえす職場環境でした。

困ったらチームメンバーが必ずサポートしてくれますし、評価制度も人間性を非常に重視する傾向が強かったのです。これには、明確な理由があります。

M&Aアドバイザーの仕事において、どんな天才がいようとも、1人のアウトプットなんて、たかが知れています。

それよりも、チームリーダーがチーム全体のやる気を引き出して、そのトータルのパフォーマンスを最大化する方が、明らかに効率的なんです。

そういう意味で、チームワークが苦手な人は早い段階で辞めていきますし、残る社員は仕事を通じて人間力のようなソフトスキルがどんどん磨かれていきます。

GSで実績を出した人が、他社に転職しても「凄腕」と評されることが多いのは、井上さんが言うソフトスキルを磨く環境があるからと言えるのかもしれない。

LUSHは社会貢献も「本業」に

動物愛護やLGBTQ支援など、本業のコスメブランドの生産・販売とは一見関係のない取り組みでも知られる英国企業のLUSH(以下、ラッシュ)。

同社がグローバルで貫いているのは、「ハッピーでヘルシーな生活を応援する」というブランドメッセージだ。

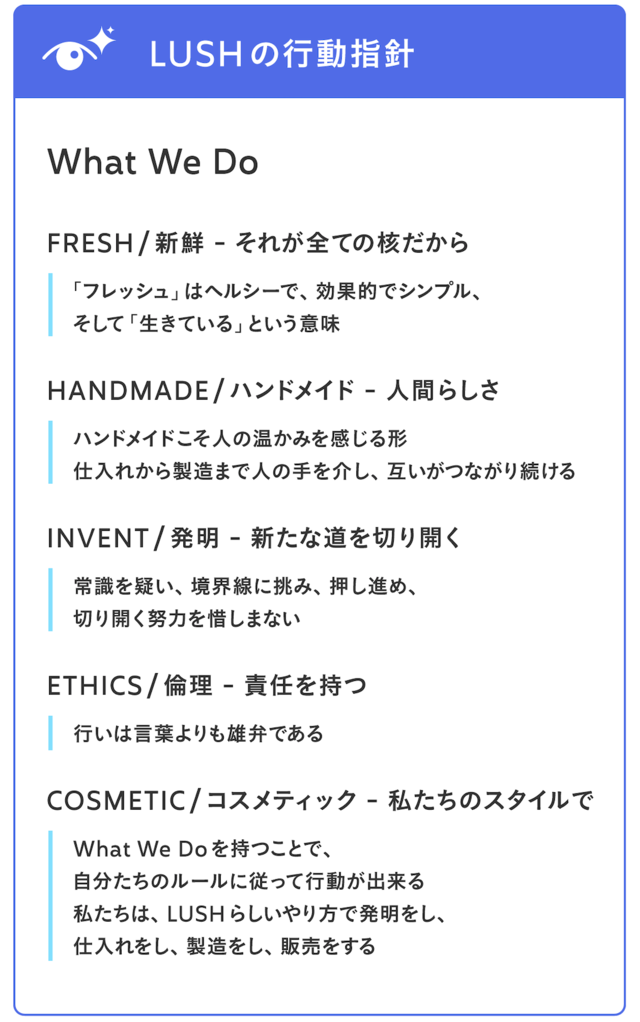

このブランドとしての存在意義を示すために、世界の全従業員に対して共有の行動指針を求めている。

下の記事で取材したラッシュジャパンの小山大作さんは、その背景にある思想を次のように語っている。

広告費ゼロでブランドのファンを増やす「LUSH」驚異のPR術

商品プロモーションも、キャンペーンなどによるPRも、ベースの考え方は変わらないと思っています。

先ほど価値観が浸透しているとお話しさせていただきましたが、実はLUSHにはいわゆるCSRのような部署がありません。

サプライチェーンの中で、誰かが価値観や倫理観について監督することはなく、社員それぞれが咀嚼して指針にしているんです。

そして、LUSHの価値観は社員の評価項目にもなっています。

LUSHピープルとして、会社の考え方と自分の考え方、業務の考え方を切り離さずにどんな行動ができたか。目の前の業務が何につながっているのか、どんな価値観を表現したいのか。

一人一人が意識できる仕組みがあるんです。

だからこそ、先述のようなキャンペーンを企画・実行することも、「LUSHピープル」としては本業の一部となるわけだ。

ブランドイメージが企業への評価につながり、ひいては各種のコスメ製品を愛好するファンを増やしていくという「正のサイクル」が回り始める。

この行動基準について、店舗で働くスタッフも含めて全員が共有しているからこそ、付け焼き刃的なキャンペーンでは終わらない効果を持つ、ということなのだろう。

【10月開催】学生・20代が「最高のロールモデル」と出会う1日

文・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳、バナー画像:iStock / Tasha Art