五月病や燃え尽き症候群を「前向き」に解消

ゴールデンウィーク明けの時期は、新入社員や新年度から働く環境が変わった人が「五月病」にかかりやすいと言われている。

しかも最近は、コロナ禍で広まったリモートワークなどを背景に、「燃え尽き症候群」になりやすくなっているとも。

下の記事にあるように、仕事仲間と直接会う機会が減ることによる弊害や、ワーキズム(仕事至上主義)への嫌悪感などが、20代〜30代のキャリア形成にも影響を及ぼしている。

【完全図解】20、30代に急増中「燃え尽き」を防ぐ5つの方法この記事の中で、燃え尽き症候群を防ぐには

仕事と私生活の境界線を意識する

リラックスも仕事の一部と認識する

「仕事は仕事」と割り切る

弱さを認める

休暇を取る

などの方法があるとアドバイスしてある。憂鬱になりやすい時期にこそ、こうした「予防線」を意識して引く習慣を取り入れるのが大切ということだろう。

そこで本稿では、JobPicksやNewsPicksが過去に取材したロールモデルの実体験を参考に、具体的にこれらの方法を「どう」取り入れていくかを探ってみた。

生産性の観点で考えると、企業にとっても五月病や燃え尽き症候群は「損失」となる。自分だけでなく、同僚にこのような傾向が見える時はぜひ参考にしてみてほしい。

自然体で働ける環境を探してみる

「仕事は仕事」と割り切ると書くと、気持ちを込めずに淡々と仕事をするイメージを持つ人がいるかもしれない。

だが、そうではなく、価値観・モチベーション面で「自然体で働ける」仕事や職場環境を探すというのも一つの手だ。

例えば組織・人事系スタートアップのアトラエでデータサイエンティストとして働く土屋潤一郎さんは、就活前は「キャリアを語る上で支配的な『好きを仕事に』という風潮に賛成できず」働くこと自体が嫌だと考えていたという。

下の記事のタイトルにもあるように、自他ともに認める「意識低い系」。そこからインターンを経てアトラエで働くことに決めた理由を、次のように語っている。

【必見】全“意識低い系”に捧ぐ、自分らしい仕事の見つけ方

まず、大きかったのはデータサイエンティストとしての倫理観を尊重してもらえたことでした。

データの力は強く、人間の意思を必要以上に介在させることは意外と簡単にできてしまいます。

なので、用意していた仮説に沿う示唆ができるようにデータを出せてしまうのですが、このような悪用はデータを扱う者として非常に苦しい行いです。

ですので、入社するときは「もしかしたら都合のいいデータの使い方を迫られるのでは」という懸念が全くなかったわけではありませんでしたが、最初の訪問時に「データサイエンティストとして本質的に正しいことをしてくれたらいい」と言われ、心が救われました。

また、アトラエには互いの仕事観を尊重する思想が共有されていることが、インターンとして在籍するうちに見えてきたという。

働きたい人は好きな時間まで没頭できるし、家庭の時間を大事にする人は定時に切り上げて帰宅する。

各自がセルフコントロールを利かせて働いており、誰一人として「やりがい搾取」されているようには見えませんでした。

「仕事はつらくて当たり前」だと思い込んでいた私には、衝撃的な光景でした。

大学の先輩に誘われたインターンで、偶然、理想的な職場に巡り合えたという幸運があったとはいえ、野口さんの事例からは「仕事のモチベーションは自分だけの問題ではない」と分かる。

意図的に「潜伏期間」を取って内省する

とはいえ、全て職場環境のせいにすればいいという話ではない。自分に「合う」働き方を見いだすには、己の価値観を確認し直す作業も必要だ。

その意味で、下の記事に登場する森山大朗さんが行った「潜伏期間」を取るという方法は参考になるかもしれない。

【新説】スマニューのマネージャーが28歳で「適職」を見つけた意外な方法

ビズリーチ、メルカリ、スマートニュースなどのメガベンチャーを渡り歩いてきたというキャリアだけを見ると、いわゆる「バリキャリ」のように感じるだろう。

実際、仕事自体はいつも本気でやってきたそうだが、「IT×先端分野」でキャリアを築いていく前に1年ほど、キャリアの“潜伏期間”を取っている。

この時期に、飲食店でアルバイトをしながら何が働くモチベーションになるのかを内省した結果、「人が喜んで使ってくれるような仕組みやサービスそのものをつくりたい」と確信。

迷いが吹っ切れてからは、常に最新の技術を学びながら、上記したようなメガベンチャーで活躍してきた。

こうした転機をもたらす「潜伏期間」のつくり方について、森山さんはこうアドバイスしている。

僕はキャリアに空白をつくり、それが結果的にキャリアの転換点になったのは事実です。そういう意味で潜伏期間には意味があったと思います。

とはいえ、いきなり会社を辞めるのは無謀です。現実的には、会社勤めをしながら夜の時間や休日を利用して「疑似潜伏期間」という学びの時間を設けることになると思います。

ただ、注意してほしいのが、まずは会社が求めていることを全うするということ。本業をおろそかにしてしまうのは本末転倒なので、まずは今いる現場で、成果を出すことが最優先です。

その上で、会社の仕事とは違う方向に好奇心が疼いているのなら、余力を残して潜伏してみると、思わぬ方向にキャリアが進んでいく場合もあるので、あえて流れに乗ってみるのも良いでしょう。

この「余力」を具体的にどう作ればいいのか、次に紹介する野口さんのやり方も参考にしてみよう。

読書が「転ばぬ先の杖」になる時も

「流行らない」と言われ続けてきたメンズスキンケア製品を世に広め、注目されるブランド「BULK HOMME(以下、バルクオム)」の創業者・野口卓也さんは、一般的な起業家のイメージとは異なり“メンタル弱い系”の人間だと告白している。

「僕はネクラで傷つきやすいので、従業員数が50名を超えて順調と言える今でさえ、毎日『つらいな』と思いながら仕事をしています」

こう語るほど、小さな失敗にもクヨクヨするそうだ。

そんな野口さんをずっと支えてきたのが、ビジネス書のみならず自叙伝、小説、漫画などを雑多に読書する習慣。年に100冊以上も読み続けてきた。

中でも「先輩起業家の自伝や体験談を読むと、僕の経験している苦境なんてちっぽけなものだと思わされる」という。

下の記事では、その代表例として幻冬舎の見城徹さんとサイバーエージェントの藤田晋さんによる共著『憂鬱でなければ、仕事じゃない』(講談社)を挙げている。

仕事の悩みが「軽くなる読書」バルクオム野口卓也の苦境を救った5冊

タイトルの通り「仕事って憂鬱なものだし、小さなことにクヨクヨしようよ」と、クヨクヨしがちな自分に共感してくれます。

全力で自分のビジネスを信じて仕事しているのであれば、少しでも嫌なことがあれば、憂鬱な気持ちになって当然。

それくらい真剣でなければ、大きな仕事もできないよね、と。

ちなみに、野口さんは「ピンチの時には、心の余裕も時間の余裕もない。そこから慌てて本を読んでインプットするのもなかなか難しい」と話している。

だからこそ、普段から読書に救いを求める習慣が大切ということだ。真面目な仕事についての本だけでなくてもいいので、リラックスのきっかけとしての読書を習慣化してみよう。

普段の会話から「FINE」を心掛ける

ほかにも、自分だけでなく組織全体で余力を生み出すという考え方もあるだろう。

ここで言う「余力」とは、物理的な時間や人手の話だけではない。コミュニケーション面でも、「タスク確認」や「仕事の指示」だけではない幅を生むという意味だ。

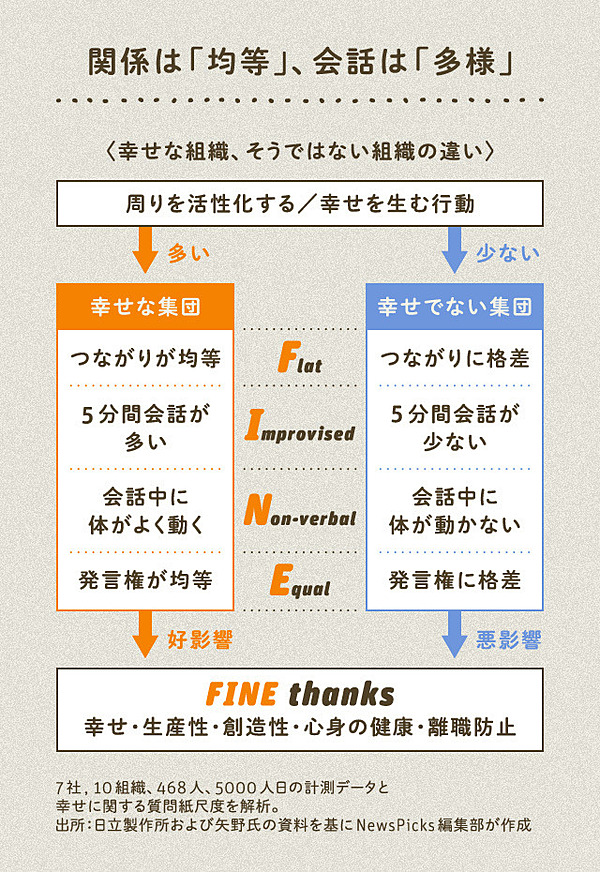

長年にわたって「幸せな組織」についてのデータを分析し、昨年5月に『予測不能の時代 : データが明かす新たな生き方、企業、そして幸せ』(草思社)という書籍も出した日立製作所フェローの矢野和男さんは、「FINE」と呼ばれる望ましいコミュニケーションのあり方を説明している。

このような「Fine, thanks」なコミュニケーションができる組織であれば、バーンアウトする人が発生しにくいという。

具体的なやり方は、下の記事で矢野さん自身が説明しているので、ぜひ参考にしてみてほしい。

【新発想】「欠席者のいる会議」が人を幸せにする理由文・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳、バナー画像:iStock / SHIROKUMA DESIGN