経営者に憑依して読む

—— 野口さんはバルクオムの前に電子書籍アプリの会社を立ち上げたほど、本好きだと聞いています。

そうですね。若い頃は小説家を目指していたこともあり、年間100冊は読んでいます。

ビジネス書の主要な新刊は、実用書から自叙伝までほぼ全部読みますし、漫画や小説も読んでいます。

—— バルクオムを起業後、今のようにブランドが知られるまで、さまざまな困難があったかと思います。本が救いとなったのは、どのような瞬間でしょうか?

バルクオムを立ち上げてから2年くらいは、思うように売り上げが立たず、じわじわとメンタルがむしばまれるつらい日々が続きました。

他にも社員が辞める、よくない噂が立つなど、経営をしているといろんなことが起きます。

僕はネクラで傷つきやすいので、従業員数が50名を超えて順調と言える今でさえ、毎日「つらいな」と思いながら仕事をしています。

けれど、先輩起業家の自伝や体験談を読むと、僕の経験している苦境なんてちっぽけなものだと思わされます。

僕は経営者の人生や頭の中を、トレースできるような本が好きで。

ライターによってきれいに修正された言葉ではなく、句読点の打ち方まで本人の息遣いが聞こえてくるような、経営者自身の生々しい言葉で書かれている本です。

僕には会社を追われた経験も、生きるか死ぬかの大きな借金を背負った経験も、まだありません。

ですが、そういった経営者の本を追体験するように読んでいたおかげで、これから先、本当の困難に向き合わざるを得なくなった時の不退転の覚悟ができました。

日々のビジネスの悩みに効く3冊

—— 具体的に、仕事の糧になっているのはどんな本ですか?

苦境に陥った時に救ってくれる本は、大きく分けて2種類あります。

1つは、具体的な苦境や困難に立ち向かった人たちの本です。

経営者としての立場、事業存続の危機などのエピソードが多く、日々のビジネスの悩みに対してどう立ち回ればいいかがハウツーで分かります。

こちらは、3冊ご紹介します。

1冊目は、幻冬舎を設立した見城徹さんが書いた短いエッセーに、サイバーエージェントを設立した藤田晋さんがリレー形式でコメントしていく本です。

タイトルの通り「仕事って憂鬱なものだし、小さなことにクヨクヨしようよ」と、クヨクヨしがちな自分に共感してくれます。

全力で自分のビジネスを信じて仕事しているのであれば、少しでも嫌なことがあれば、憂鬱な気持ちになって当然。

それくらい真剣でなければ、大きな仕事もできないよね、と。

—— 具体的に、どの辺が参考になっていますか?

正面突破していく力です。見城さんが本の中で「極端」と表現している部分で、僕が見城さんを好きな理由でもあります。

編集者が作家さんにアポを取る時は、共通の知り合いを見つけてお声がけするケースが多いと聞きます

しかし見城さんは、作家さんに直接、長文の手紙を書くんです。反応がなくても、作家さんの新刊が出るたびに「どんなに心に響いたか」という感想を、また手書きで送る。

幻冬舎を設立した当初は、作品を書いてもらいたい作家先生5人に、10日間、毎日朝9時から夜中2時まで、1人あたり便箋で7、8枚の手紙を書いていたそうです。

そんなふうにドアノックし続けるので、作家さんも「1冊くらい出してもいいかな」とオープンになる。

僕も新しい会社と取引する時、できるだけ自分で直接アプローチするようにしています。

本当に商談をしたい相手なら、最初からCEOである僕自身が、情熱を直接伝えたほうが早いと思っているので。

取引したい会社の問い合わせフォームに、長文で「なぜ御社に引かれたか」「バルクオムはどんな世界をつくりたいのか」という、自分の思いを書きつづる。

このやり方で社長に直接アポを取り、韓国のD2Cスタートアップも1社開拓しました。

2冊目は、USJでV字回復を達成、マーケティングカンパニー「刀」を設立した、森岡毅さんの本です。

もともと僕は、森岡さんの熱烈なファンです。

数字を基に分析するマーケティングのプロという印象が強い森岡さんですが、『苦しかったときの話をしようか』で、ようやく森岡さんの個人の半生が明らかになりました。

P&Gマーケティング本部の新入社員の頃からデータ分析は得意でも、アート的な部分へ全く理解が及ばなかった苦しみ。

27歳でブランドマネジャーに昇格してからも、さまざまなビジネスの地獄を経験しながら強みを磨き、どう勝ち上がっていったのか—— 。

この本は、就職活動の時期を迎えて進路に悩む娘さんへの手紙として、森岡さん自身の言葉で書かれています。

そのため、知的で冷静な森岡さんのイメージとは違って、文章が熱っぽく書かれているんです。

マーケティングの本だと思って手に取ると、良い意味で裏切られて、勇気付けられる。森岡さんのマインドが分かる本です。

絶好調の時こそ、ピンチに備える

—— 3冊目は、どの本でしょうか?

「苦境を救う」と言えば、まさにこの本ですよね。

ITスタートアップの時代が来てから、失敗から学ぶ系のテーマで最も有名な本の一つです。

例えば、著者のベン・ホロウィッツさんが最初のWebブラウザである「モザイク」を販売するネットスケープで上場を果たし、まさにこれからという1990年代半ばのこと。

OSでパソコン市場の95%を握るマイクロソフトが、次世代OSであるWindows 95に、無料のWebブラウザ「インターネット・エクスプローラー」を搭載して販売すると発表します。

もう、この時点ですごくハードな状況ですよね。

ベン・ホロウィッツさんは、天才的なひらめきではなく、努力してとにかくいろんな手を打ち、困難を乗り切ろうとしていた人です。

苦境との向き合い方として、非常に参考になります。

—— 若くして挑戦する読者がこの本を読んでおくと、どんな良いことがあるでしょうか?

うまくいっている時こそ、こういう本を読んでおくといい、という教訓が得られます。

仕事で一番つらいのは、絶好調な時、突然落とし穴にハマることです。

売り上げが上がらないこともジワジワとメンタルをむしばみますが、ホロウィッツさんの例のように、拡大期から叩き落される時のほうが、ずっとつらい。

ピンチの時には、心の余裕も時間の余裕もない。そこから慌てて本を読んでインプットするのは、なかなか難しいものです。

今は好調なバルクオムも、いつ予測できない嵐に襲われるか分かりません。その時にどう振る舞うかは、こういう本を読むことでインストールできているのかなと思います。

「自分の悩みなんてちっぽけ」と痛感する2冊

—— 冒頭に話していた、2種類の「苦境に陥った時に救ってくれる本」のうち、もう一つはどんな種類の本でしょうか?

異次元に、突き抜けている人たちの本です。

あまりにもすご過ぎて、「自分なんてちっぽけだな」「ウジウジしていてもしょうがないな」と思わせてくれる本ですね。

こちらで思い浮かぶのは、2冊です。最初はこちら。

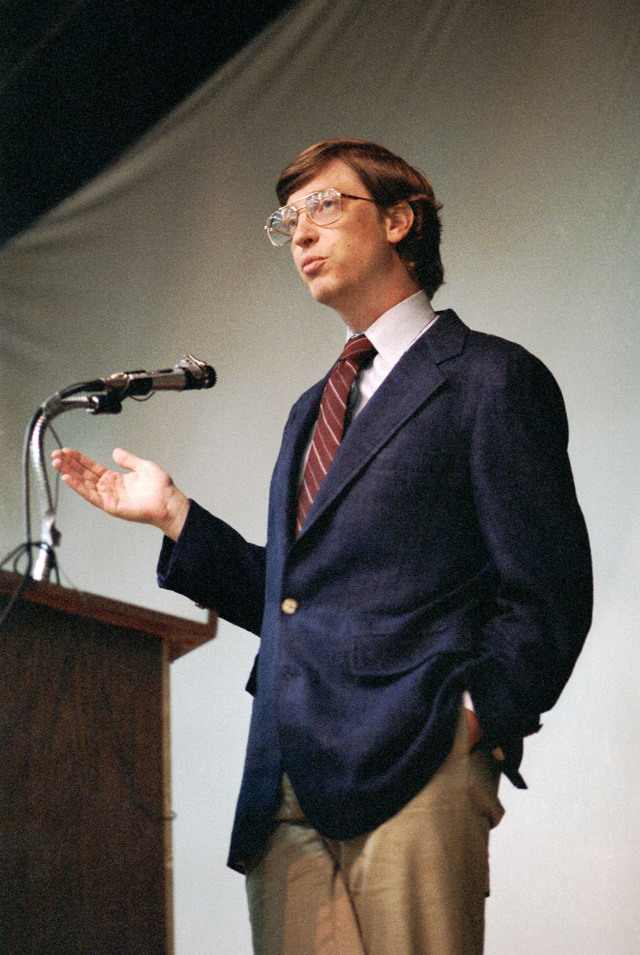

副題からも分かる通り、あのビル・ゲイツと「ビル」「ケイ(和彦のK)」の相性で呼び合った著者の西和彦さんが、IT・インターネット産業の黎明期に切った張ったの大立ち回りをする話です。

西さんは、早稲田大学理工学部在学中に、コンピュータ関連の出版社だったアスキーを設立しています。

時を同じくして、同い年でハーバード大学の学生だったビル・ゲイツが立ち上げたマイクロソフトが、インテルのマイクロ・プロセッサ「Intel 8080」用のBASIC(プログラミング言語)を開発。名だたるパーソナルコンピュータに次々と搭載されているという雑誌記事を見て、衝撃を受けたそうです。

マイクロソフトの技術を使えば、自分が理想とするコンピュータを作ることができる—— 。情熱に火がついた西さんは「この思いを直接伝えたい」と、ビル・ゲイツに直電するんです。

電話番号なんて知らないので、国際電話のパーソン・トゥ・パーソン・コールで「マイクロソフトのビル・ゲイツにつないでくれ」と頼んで。

情熱に圧倒されたビル・ゲイツは、4カ月後にアメリカで西さんと会い、意気投合。西さんは草創期のマイクロソフトに参画し、ボードメンバー・技術担当副社長として活躍します。

しかし、その後はマイクロソフトからも、アスキーからも追い出され、天才起業家と言われた栄光から遠ざかります。

だから『反省記』というタイトルなのですが、中身を読むと反省しているようには思えないんです(笑)。自分の心のままに行動していたのだと思います。

西さんの情熱と、世界のトップと戦うスケールの大きさに感化されて、自分を奮い立たせてくれます。

もう1冊は、ソフトバンク孫正義さんの本です。孫さんのキャリアに迫った本は何冊か出ていますが、僕が好きなのは『志高く 孫正義正伝』(実業之日本社)ですね。

「将来、起業したいな」と漠然と思っていた高校生の頃に読んで、衝撃を受けました。今でも折に触れて読み返す、一番好きな本です。

全編どこを読んでもすごいのですが、印象に残っているのは大学受験の話ですね。

孫さんはアメリカの高校に編入してからわずか3週間で、いきなり大学入学のための検定試験を受験します。

孫さんは学力はあるけれど、まだ英語力が追いつかない。しかし、1度きりの人生で歴史に名を残すことをしたいと考えるような人なので、もう1年、英語を学んでから挑戦しようとはならないんですね。

なんと孫さんは、その場で試験官に「辞書を使わせてほしい」「試験時間を延長してくれ」と訴えるんです。

誰かに用意されたルールの中で問題を解くのではなく、ルール自体をぶっ壊してしまう。

—— まさに、ゲームチェンジですね。

.jpg)

ソフトバンクが「Yahoo!BB」を広めた時も、NTTの独占的な妨害により、申込者の工事が進められない絶体絶命の状況に追い込まれます。

そこで孫さんは総務省に乗り込み、「事業者にとっては死ぬよりつらいことなので、ガソリンをかぶって火をつけます」とまくし立て、起死回生を図ります。

僕自身もそうですし、普通の人だったら諦めてしまうと思うんです。「国で決められていることなら仕方ない、別の事業を考えよう」と。

もうこの時点で、自分の突破力のなさが恥ずかしくなります。

孫さんの行動力は、世界中の人々に、インターネットでより良い生活をしてもらうという志があってこそです。

志のために、戦う時は戦うという強さを、この本からは感じます。

—— 西さんと孫さん、2人に共通することは何でしょうか?

西さんも孫さんも、「今月の予算達成が……」とか「成長率が……」とか、こまごまとした日々の経営を、第一義に考えていない。

どちらもインターネットで世界が変わる可能性を信じて、そこに自分の人生をフルベットする迫力がある。

そのビジョナリーな熱意が、力をくれるんです。

僕もバルクオムで「世界のメンズビューティをアップデートする」というビジョンを掲げています。

まだお2人には遠く及びませんが、僕も大義のために仕事をしたい。大きなビジョンを掲げ続けていきたいです。

20代の読書は仕事人生の財産に

—— 胸の熱くなる話ですね。

本は、自分とかけ離れた偉人の話と思って読んでしまうとつまらなくて。

今は何万人規模となり、世界中にインパクトをもたらしている会社でも、最初は1人の人間が大志を抱いて、実現していったリアルな話なのだと、想像しながら読んでいます。

一方で、『憂鬱でなければ、仕事じゃない』の紹介でもお伝えしたように、ちょっとした時に憂鬱になることや、義理や人情などの理屈でない情理の部分も、日々の仕事のうちです。

鳥の目・虫の目・魚の目で言えば、前半で紹介した3冊は虫の目のようなハウツー。一方で、後半で紹介した西さんや孫さんの本は、鳥の目で世界を見る大切さが学べます。

どちらも仕事に必要な、大切なマインドです。

—— これから挑戦をしていく若い方に向けて、読書との上手な向き合い方があれば教えてください。

月並みですが、僕はできるだけ若いうちにたくさん本を読んだほうがいいと思っています。

年齢を重ねてから本を読むと、記憶に定着しないとか、普段の自分の行動と一致しないとか、いろんなジレンマも出てきます。

大学生や新入社員、また起業しようとする若い人も、できる限り20代の早いうちに本を読んで勉強してみてください。

読む本は、この会社の成長記がすごそうとか、本屋でプッシュされていたから気になった、くらいのフィーリングで選んだって構いません。

その積み重ねがビジネスパーソンとしての教養・基礎となり、あなたのピンチを救う、一生使える財産になると思います。

合わせて読む:【最新版】ゲイツ、ザッカーバーグ…起業家10人の愛読書136冊

取材・文:岡田菜子、取材・編集:伊藤健吾、デザイン:石丸恵理、写真提供:バルクオム