留年して、専攻を選び直し

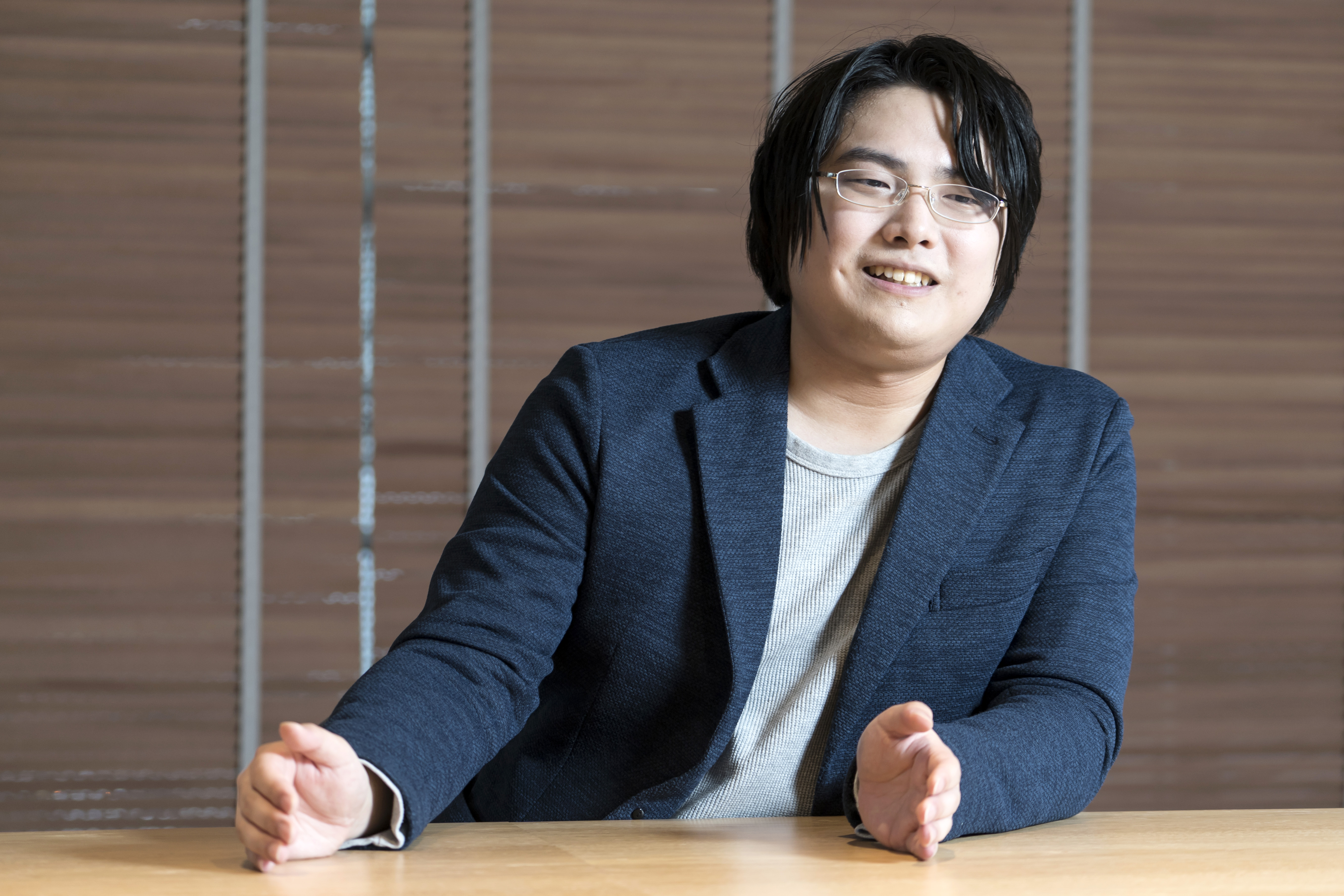

—— アトラエでデータサイエンティストとして働くことになった経緯を教えてください。

大学時代のサークルの先輩から誘いを受けたことがきっかけで、大学院1年生の5月から約2年、インターンとしてアトラエに参加しました。

新卒で正社員として入社したのは2020年4月からです。今はワークエンゲージメントを可視化する当社のSaaS型サービス「wevox」のデータサイエンスチームで仕事をしています。

—— 2年間もインターンしたということは、アトラエで働くことに相当な思い入れがあったのですか?

確かに、「2年のインターンを経て入社」とだけ聞くと高い志を持ってアトラエにコミットしていたように感じるかもしれません。

しかし、アトラエの事業に対して強い興味・関心があったわけでも、データサイエンティストとして何か挑戦してみたいことがあったわけでもありません。

学生時代は将来やりたいことも特になかったですし、むしろ「できることなら働きたくない」とさえ思っていました。

勉強でもそれ以外のことでも、時間を忘れて何かに没頭したことはほとんどなく、気ままで自堕落な大学生活を送る、典型的な“意識の低い”学生でした。

今でこそアトラエの価値観に共感し、データサイエンティストという職にやりがいを見いだしていますが、学業をも含めて、学生時代に長い回り道をしなければ、仕事の楽しさにはたどり着けなかったと思います。

—— どのような大学生活を過ごしていたのでしょうか?

大学入学当初は文学部に進学し、西洋史を専攻しようとしていました。

ところが、3年生の時に初めて研究室に一歩足を踏み入れた際、「ここであと2年過ごす自信がない」と直感が働き、西洋史を学ぶことを諦めたのです。

なぜそう感じたのか、いまだに理由は言語化できませんが、研究室の雰囲気がどこか肌に合わなかったのだと思います。

そこで、1年留年し、専門分野を選び直すことにしました。

歴史以外では言語に興味がありましたが、「同じ文学部のなかで専攻を変えるだけでは、環境が変化しない」と考え、工学部の電子情報工学科へと転部し、自然言語処理を学ぶことにしました。

「好きを仕事に」なんて願い下げ

—— その後、大学院に進学し、自然言語処理の研究を続けた、と。

ところが、残念ながら進学してからの私は、研究への適性がないという事実に向き合うことになるのです。

自然言語処理に興味があったものの、周囲の優秀な学生に比べると、研究者に必要不可欠な自律心や主体性が欠けていました。

しかもトップカンファレンス(トップレベルの会議や学術雑誌に取り上げられた著者がその内容を披露するセッション)に招かれたり、ジャーナルに論文を投稿しているような優秀な研究者でない限り、研究成果が社会に届く保証はありません。

そんなことなど夢のまた夢だった私は、研究テーマに社会的な意義が見いだせないまま日々を送るうちに、いつしか孤独感に苛まれていました。

さらに追い打ちをかけたのは、修士課程の大学院生の場合、研究しても給料が出ないことです。

対価の発生しない物事に対してモチベーションの低かった私は、次第に研究から足が遠ざかっていきました。

—— そこで、就職を検討したのですか?

いいえ、当時はまだ、働くことを前向きに捉えられていませんでした。

というのも、「仕事」と聞いて思い出すのは、テレビやインターネットでよく見る満員電車や、社会人の疲れた表情ばかりで、楽しいイメージが持てなかったのです。

くたくたになるまで1日働いて、やっと家に帰っても、もしかしたら自分の時間がなくなるかもしれない。

そう思うと、気分が憂鬱になりました。

「暇さえあれば寝ていたい」と思うほど怠惰な学生生活を送っていた私は、趣味でさえエネルギーを要するほどに、バイタリティーがみるみるうちに低下。

規則正しい生活を送り、社会で働いていける自信など、到底ありませんでした。

付け加えると、私は昨今、キャリアを語る上で支配的な「好きを仕事に」という風潮にも賛成できませんでした。

「やりがい搾取」が生まれるうえ、周囲の人間も二次被害を受けかねないと考えていたからです。

というのも、好きなことが仕事になっている人は、公私の境目なく、時間を忘れて働くことができます。

経営者側からしたら、悪い表現をすれば「勝手に好きなだけ働く、都合のいい存在」とも言えます。そして、長時間労働の圧力は自然と周囲にも作用します。

本来、仕事に対する価値観はさまざまなはず。

必ずしも、自分にとって好きなことが仕事になっている人ばかりではありませんし、いろんな事情で仕事とは別の時間を大切にしたい人たちがいます。

そういう人たちからすれば「仕事に夢中になれ」という無言のメッセージは一種の“WILLハラ”とも言えます。

ですので、私はむしろ「“好きを仕事に”禁止令」を全人類に出してほしいと考えていたくらいでした。

研究は向いてないし、労働はつらそう。「好きを仕事に」にもなじめない。かといって、全く気乗りのしない仕事に限られた時間を充てるには人生は短すぎる。

自分自身のなかで落としどころを迷っていたとき、サークルの先輩に声をかけられて参加したのがアトラエのインターンでした。

—— そもそもなぜ、アトラエのインターンに誘われたのでしょうか?

私は「wevox」のデータサイエンスチームの立ち上げメンバーとして呼ばれました。

「wevox」で測定されたエンゲージメントスコアをもとに、サポートが必要な従業員を見つけ出す「メンバーサポート」という機能を正式版としてリリースしようとしていたのですが、この準備にデータを扱える人間が必要だったのです。

アトラエに特段興味があったわけではないのですが、「いいバイトになる」と思い、参加することにしました。

「やりがい搾取」のない環境

—— 研究は向いていない、かといって会社員もピンとこない。そんな土屋さんが「アトラエで正社員として働きたい」と思えたのはなぜですか?

まず、大きかったのはデータサイエンティストとしての倫理観を尊重してもらえたことでした。

データの力は強く、人間の意思を必要以上に介在させることは意外と簡単にできてしまいます。

なので、用意していた仮説に沿う示唆ができるようにデータを出せてしまうのですが、このような悪用はデータを扱う者として非常に苦しい行いです。

ですので、入社するときは「もしかしたら都合のいいデータの使い方を迫られるのでは」という懸念が全くなかったわけではありませんでした。

——しかし、その不安は払拭された、と。

最初の訪問時に「データサイエンティストとして本質的に正しいことをしてくれたらいい」と言われ、心が救われました。

また、アトラエには、互いの仕事観を尊重する思想が共有されていることが、インターンとして在籍するうちに見えてきました。

働きたい人は好きな時間まで没頭できるし、家庭の時間を大事にする人は定時に切り上げて帰宅する。

各自がセルフコントロールを利かせて働いており、誰一人として「やりがい搾取」されているようには見えませんでした。

「仕事はつらくて当たり前」だと思い込んでいた私には、衝撃的な光景でした。

そうした体験を経て、自分のなかで仕事に対する価値観が変わっていきました。

自分のかかわったサービスで、アトラエで共有されているような「自分の大切なモノを邪魔されない価値観」を社会に浸透させ、皆が楽しく働ける場をつくることに、ここでチャレンジしてもいいんじゃないかと考えるようになったのです。

自分の価値観とアトラエの事業が同じ方向を向いていることが確認でき、私は新卒採用コースに乗り、晴れて正社員になりました。

“HOW”と“CAN”から考えてみる

—— 現在の仕事のどのような点に醍醐味を見いだしているのでしょうか?

一つは自分の手掛けたサービスが社会に対してインパクトがあることです。

研究の世界は厳しく、自分が手掛けた技術がユーザーに届く可能性はほんのわずかでした。

でも事業やプロダクトは、正しい方法で、正しい方向に向かってつくりさえすれば、ちゃんと社会にリリースされます。

研究の世界に適性がなかった自分でも、技術者として力を生かせていることには喜びがあります。

チームで動くことができる点も楽しい。

研究室では「似たスキルを持つ人たちが別々の方向を向いている」環境に孤独を感じていました。

そんな自分にとって、それぞれのメンバーが持ち合わせている異なるスキルを、互いに補い合いながら同じ方向に走ろうとしている感覚は、救いでもあります。

—— かつての土屋さんのように、夢中になれることが見つからなかったり、働くことに対してネガティブなイメージを抱いたまま、社会を前に立ちすくんでしまっている学生は少なくありません。そんな人にメッセージをお願いします。

就職活動がどんどん前倒しになりつつあるなかで、やりたいことがなくて焦る状態は、ある意味当たり前かもしれません。

もし今これといってやりたいことが見つからないのであれば、「自分がどのような価値観・環境のなかで働きたいか」に目を向けて考えることは重要だと思います。

そもそも「自分自身が価値観や環境に対してどのようなこだわりを持っているのか」がつかめないのであれば、休学や留年などで少し「猶予期間」を設けていろんな環境に身を置いて確かめてみる、というのも一つの選択肢になり得ます。

そして、その間に何かしら社会で求められているスキルを身に付けると、スキルを生かして楽しく働ける環境に出会えるかもしれません。

「どうありたいか」「何ができるか」をはっきりさせれば、最後の一押しは、外部からの引力でもいいのではないでしょうか。

私は最初に選んだ専門分野になじめず留年したし、院に進学したものの研究適性もありませんでした。

他人よりも長い「猶予期間」でたくさんの不向きなものに出会ってやっと「仕事にしたいこと」が明確になりました。

そんな自分も今働くことを楽しめているのです。

社会をあまり恐れ過ぎず、まずはぜひ一歩踏み出してみてください。

合わせて読む:【プロ直伝】知識ゼロから使える「データサイエンス」14教材

取材・編集:佐藤留美、文:小原由子、デザイン:黒田早希、撮影:遠藤素子