眠れないほどしんどい瞬間って、どんな時?

今年もいよいよ解禁となった就職活動。3月1日から、23年卒の学生を対象にした会社説明会が各所で行われている。

このタイミングで情報収集に本腰を入れる学生も多いが、ES(エントリーシート)をきれいに書くためだけに情報を集めていると、応募後にきっと後悔するだろう。

応募企業や希望職種との相性まで調べ切れず、いざ内定を獲得しても、入社後にミスマッチが起きてしまうからだ。

その上、就活が本格化すると、受かることしか考えなくなるのも人の常。

会社説明会では良い話ばかり聞かされ、真偽を確認するために質問しても、印象良く思われたい一心で突っ込んだ話を聞けずに終わってしまう。本来は自分との相性を確かめる場である面接も、自己PRや面接対策で精一杯だろう。

人事・採用コンサルティングを行う人材研究所代表の曽和利光さんは、そんな就活生に向けて、上手な情報収集のポイントを次のように説明する。

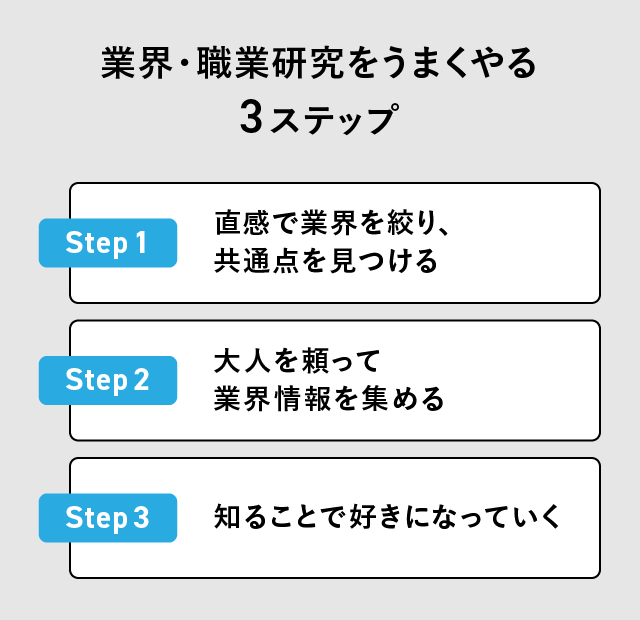

詳しいやり方は下の記事に譲るが、自分に合う業界・職業を見つけるには「特にStep1と2を重視して情報収集するのがコツ」だという。

【業界情報付き】行きたい企業が見つかる業界研究のやり方3ステップ

そこで本稿では、JobPicksに経験談を投稿する大人のロールモデルたちが、「Q.この仕事をやっていて、眠れないほどしんどい瞬間はどんな時ですか?」という問いに答えた内容に注目。

投稿の中で、ユーザー評価の高い=たくさん「いいね」されたリアリティのあるものを厳選して紹介していこう(注:ロールモデルの所属・肩書は、全て本人が投稿した時点の情報)。

コンサル、総合商社の苦労話

まずは、例年、就活生の人気を集めるコンサルティングファームや総合商社で働くロールモデルの苦労を見てみよう。

経営コンサルタントの経験談の中で、最も多くのいいねを集める回答は、ローランド・ベルガー鈴木慎吾さんの投稿だ。

これを読むと、コンサルの仕事が知的でかっこいいイメージだけでは到底語れないことが分かる。

一体いくら払ってると思ってるの!?と言われたくないプレッシャー

寝ないとダメなタイプなので、何としても寝ます。 ・追い込まれないように先を見通して余裕をもって進める ・それでも危ない時は窮地に到る前に誰かに助けを求める が、【苦労】という意味では、やはりお客様の期待以上の価値提供をすることに対するプレッシャーでしょうか。 黒谷友香さんが「一体いくら払ってると思ってるの!?」と叫ぶラクスルさんのCMを見ると、昔のことを思い出して少し胃がチクリとします。 実は、上記のプレッシャーに追い込まれすぎて、潰れてしまったことがあります。その苦い経験があるからこそ、「絶対に追い込まれない」ことをとても大事にしています。即ち冒頭の話に戻りますが、「先を見通す」ことと、「誰かに助けを求める」ことです。 特に後者は無駄にプライドが高かったコンサルタント初心者の頃は到底採り得なかった選択肢なのですが、「お客様に価値を提供することが一番大事」というプリンシプルに則れば、そんなプライドなどどうでもよいことです。 なので、私はなりふり構わずに、極めて早めに助けを求めます。ファームという組織でプレイしているからこそのメリットです。

EYストラテジー・アンド・コンサルティングの垣内啓子さんも、経営コンサルの苦労として「クライアントの思考を超えること」を挙げている。

他社事例のコピペなんてできません。クライアントのオリジナルストーリーを語れるか。

眠れないのはあまり経験がありません。大失恋してもすぐ寝ましたし、今では毎日子供に絵本を読み聞かせている間に先に私が寝落ちします。 ただ苦しい局面は、クライアントの思考を超えていないと感じるときです。こういった時は頼れる専門家の仲間たちに助けてもらいます。その仲間に出会うための努力は惜しみません。 また伝えたいメッセージを的確に表現する文章がみつからない時も葛藤します。スライドのリード文を完成させるのに何時間もかかることもあります。誰かの書いたかっこいい文章のコピペには納得できず、クライアントとの共感を表現することにこだわることもよくあります。

この辺は、クライアントワークに共通する難しさでもあるだろう。

続いて、商社パーソンの仕事の大変さについて、三井物産の太田純平さんは「不確実性との戦い」があると述べている。

“暗中模索”から“船中八策”への過程

総合商社の現場に限らず、ビジネスの最前線ではまず、個人として経験がない、組織として前例がないといった事例に遭遇する場面が少なくない。それらは1キロ先からアラートを出しながらやってくるものではなく、ある日突然やってくるものが殆どである上、期限内にそれら課題に対する答えや結果を示さなくてはならない。 “不測の事態に備え普段から準備をし、遭遇した場合は複数の仮説を立てて、様々なアプローチを準備し、実行に移しましょう”と巷のセミナーやビジネス本には表層的な答えがあるように語られているが、現実は生優しいものではなく、暗中模索ともいうべき状況の中でも、自らが自発的に解決策を見つけるために動き、周囲を巻き込み、実効性のある策を捻り出す必要がある。この過程は日頃からの人的な関係構築等仕事だけでない要素も多分に影響してくるため、一筋縄でいかないことが多く、ビジネスマンの永遠の課題だと感じる。

新卒で三菱商事に入り、その後ユーザベース、ミーミルへと転職した山中祐輝さんは、扱うプロジェクトが大規模になりやすい環境だからこその苦労を語っている。

本質的な議論よりも社内ステークホルダーの利害関係調整に腐心することが多い

伝統的な大企業ならどこもそうなのかもしれないですし、管理部門だったか

「グローバル規模で大きなビジネスを回したい」と考えて商社を希望する学生は、このような地道な努力が待っていることも覚えておくといいだろう。

事業企画職の苦労話

短期インターンの募集では、各社たくさんの応募が集まるという事業企画・事業開発。ビジネスをゼロからつくり上げる楽しさがあるからだが、「これをやれば正解」という答えがないからこその難しさもある。

朝日インタラクティブやニューズピックスで、メディア関連の事業開発を担当してきた纓田和隆さんは、非常に生々しい苦労を投稿している。

自分のアイディアへ共感してくれる顧客と出会えない日々が続いた時

「すごくいいアイディアですね」 と言ってくれる人ばかりに囲まれ、いずれお金を払ってくれる人が出てくるだろうと信じ2ヶ月が過ぎ、仮説そのものが間違っているのかも知れないと思い始める3ヶ月位が立つ頃に多くの人は逃げ出したくなるのだと思います、私もそうでした。誰もお金を払ってくれない状況が続く時、起業家ならばまだしも、社内起業家として給与もボーナスも支払われ続ける中でこうした新規事業をスタートすると、ある程度空気の読める人間であれば心が締め付けられる位に苦しくなるものです。社内だけでなく、社外へSNS上でも多くの理想を語り続けた中で、どう暗闇のトンネルを抜け出すか、その状況にいる時が最も苦しいのだと思います。

マネタイズ(事業が収益を生む状態になること)できなければ、事業を畳むしかない。そんな薄氷を踏むような時期を経験することもあるのだ。

ドワンゴやフラーで事業開発を担当してきた林浩之さんも、理想と現実の間で苦悩するというリアルな経験談を投稿している。

制約によって「イケる」と思った事業が形にならないこと

自分はモノを作れない。 その前提で事業を考えるため、時に「これは絶対

林さんが述べる「この苦労を乗り越えることのできる人材は市場で見てもごく一握り」という事実を知った上で、それでも希望したいかどうか、自分の心に聞いてみよう。

人事担当者の苦労話

「人が好き」「チームプレーが好き」という理由で人事職を希望する学生は一定数いる。会社説明会や面接で、キラキラした人事担当者に会うと「自分もこんな社会人になりたい」と思う気持ちも分かる。

ただ、社員や応募者の人生にかかわる仕事ゆえの苦労もある。

AIベンチャー、エクサウィザーズの人事担当者Yoritaka Handaさんは、次のような言葉で人事のつらさを語っている。

自分が連れてきた仲間が船を降りるとき

ベンチャー企業は、成長のフェーズに合わせ活躍する人材は変わっていくため、事業の成長のために別れが必要になるフェーズも訪れます。事業が急成長すればするほど、成長スピードに合わせて個人が成長する必要があります。また、それぞれのライフステージややりたいことも変わっていきます。 苦楽を共にした人との別れは、頭の中では納得していても、心のなかで寂しさを感じてしまうのは人間としてはどうしようもないこと。ちょっとしたボタンの掛け違いだったり、会社の仕組みなどで防げたかもしれないときは結構辛いです。 ただ、くよくよしてても舟は前に進まないので、結局は更に漕いで進むのみです。人情と戦略のバランスをうまくとるのが人事のうでの見せ所だと思います。

リクルートジョブズ(現・リクルート)で求人営業をした後、自身が求人を行う側に転身したTOKYO BIG HOUSEの宮本久美子さんも、似たような観点で苦労することが多いと述べている。

人が辞める、降格を告げる、重たい面談など

多くの採用もしましたし、多くの退職を見届けてきました。 一人一人に

人の感情と相対する仕事に正解はない。これは、あらゆる仕事に共通する苦労点とも言えるだろう。

ソフトウェアエンジニアの苦労話

事実、「プログラムを書く仕事」と思われがちなソフトウェアエンジニアですら、人間関係やチームプレーが鍵を握る。

この職業の苦労話で、最もいいねを集めているDMM.com釘宮愼之介さんの投稿を読んでほしい。

ネガティブメンバー

ネガティブメンバーのいるチームに所属することはとてもしんどいですね。 少し意味は違うかもですがブリリアントジャークとも言ったりします。 恒常的に周りにネガティブな行為を行う人の総称です。 いくらスキルがあっても、攻撃的なメンバーがチームにいる場合、当人とのコミュニケーションに全体が疲弊し、チーム全体の生産性ががっつり低下。 マネージャーもその対応にすべての労力を持ってかれる。 他チームとのコミュニケーションにも支障がでてきますし、最終的には席替えすらにも注意を払う必要。などといったような様々な悪循環を生みます。 何をするにも一番大事なのは人です。そして、自分がそうならないように心掛けるのも重要だと感じています。 自分がそういう気配があるかもと感じている人は、アンガーコントロール系の本などを読むとよいかもしれません。

同じくDMM.comのプロダクトマネージャーで、元エンジニアの石垣雅人さんも、チームプレーの重要性を次のように書いている。

チームのモチベーションが低くなってしまっているとき

プロダクトを作る上で、エンジニアやデザイナーといったモノを作る存在は必要不可欠です。 私自身もエンジニアであるため、エンジニアがモチベーション高く開発できているときは、スピード感をもってイテレーティブな改善をどんどん回せますし、それによって事業が成功することもあります。 一方、開発プロセスがうまく整備されていなかったり、エンジニアが開発しづらい環境だとモチベーションがどんどん低下していきます。そうなると、チームの雰囲気も悪くなり悪い方向にメンタルモデルが形成されていきます。 逆に少しの壁があったとしても、エンジニアやデザイナーがモチベーション高くいれば意外にすっと超えられます。 なので、できるだけエンジニアリングマネジメントにも力を入れるようにし、1on1を中心とした会話の量を増やしたりアジャイルを中心とした開発プロセスの整備に力を入れています。

プロダクトづくりもまた、人と向き合う仕事なのだと肝に銘じておきたい。

カスタマーサクセスの苦労話

オンラインサービスが広まる中で、今後ニーズが高まる職種の一つとして注目を集めているのがカスタマーサクセスだ。

もともと採用枠の多い営業職のニュータイプとしても脚光を浴びているが、この仕事の苦労はどこにあるのか。

クラウド型の業務管理サービスを運営するスタディストでカスタマーサクセスを担当していた須藤徹治さんの投稿を見てみよう。

「Deep Work」の前にある「ハードワーク」

カスタマーの真の課題を特定し、勘と経験だけに頼らずデータドリブンでより精緻なカスタマー支援を行う、などなど、カスタマーサクセスのあるべき姿のイメージはつくものの、そこに至るまでの道のりは決して平坦ではないと考えています。 時には頭を動かす前に、先に体を動かしてみる。清濁飲み合わせてカスタマーサクセスのプロセスを構築していく姿勢も求められるのではないかと考えています。 机上の議論では導き出せなかった課題を見出すべく顧客の現場に赴き、実際にその業務に触れてみて、時には失敗し、それでも勇気をもってさらに深いところまで飛び込んでみる、そしてそこで得られた知見をさらに歯を食いしばって何とか標準化して自社内のオンボーディングプロセスに落とし込んでいく、、この一連の業務は明確なゴールが見えづらくて、とても泥臭い仕事だと思います。 ただ、いつかハードワークからDeep Work(生産性高くCSプロセスを回すことができる状態)に転化する瞬間は訪れると考えています。ハードワーク期間は確かにつらいですが、それはDeep Workに移行するための準備期間として捉えてみると多少の苦労も乗り越えられるんじゃないかと考えています。

須藤さんのコメントにある「清濁飲み合わせてプロセスを構築していく姿勢」については、ユーザベースの大沢遼平さんも次のように言及している。

お客様がなかなか前に進めず、悩んでいるときです

我々はコンサルではないです。たまに勘違いされている方がいますが、我々は伴走者であり、お客様が自分で走れるようにしなければいけないです。 我々が本気で介入して、「御社はこうしたらいい」ということも言えるかもしれないのですが、それは望まれていないし、我々もやるべきではないと考えています。コンサルをやるのであれば、コンサルフィーを頂いてちゃんと先方の事業にコミットしないと中途半端になります。 ただ、前に進めないお客様も残念ながらいらっしゃいます。意志があっても、当社サービスを活用出来ず、成果が出ない状態です。我々としては当社サービスを使えば、お客様が実行したいことの一端は出来ると自負しているので自信を持ってご提案させていただくのですが、なかなか軌道に乗らないとき(軌道に乗るお手伝いを「オンボーディング」って言ったりします)はかなり悩みます。 どうしたら使ってくれるのか、障害は何なのか、一緒に考えて前に進んでいく必要があるのでお客様には何回でも時間をもらって解決策を考えます。その結果、使っていただけるようになったときは本当に嬉しいですね。

突き詰めて考えると、これは営業職全般の苦労であるとも言えるので、ぜひ参考にしてほしい。

コントロールできる悩みはストレスにならない

最後に、就職で就くことができる職業ではないが、CEO(最高経営責任者)の苦労としてたくさんのいいねが付いている投稿を紹介したい。

個人間のスキル共有サービス「ココナラ」を立ち上げた南章行さんは、仕事の大変さを次のように語っている。

実は、コントロールできる悩みはストレスにはならない

自分でコントロールできる悩みは、どうであれ自分で決めるだけなので、さ

「アンコトローラブルであることがストレスの正体」。これは、ほとんど全ての仕事で同じことが言える。

自分が希望する職業は、何が「コントロールしにくい要素」になるのか。ぜひ会社説明会やOB・OG訪問でチェックしてみてほしい。

合わせて読む:【完全図解】Z世代の就活、5つの大変化

文・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳、バナー画像:iStock / Denis Novikov