就活は直感と論理の行き来が大切

「業界研究も職業研究も、熱心にやるのは良いことです。ただ、実際に働いたことがない状況でどれだけ論理立てて分析しても、自分に100%合いそうな業界、仕事を見つけるのは無理があります」

曽和さんは開口一番こう切り出し、時には直感で好き嫌いを判断することも大事だと話す。

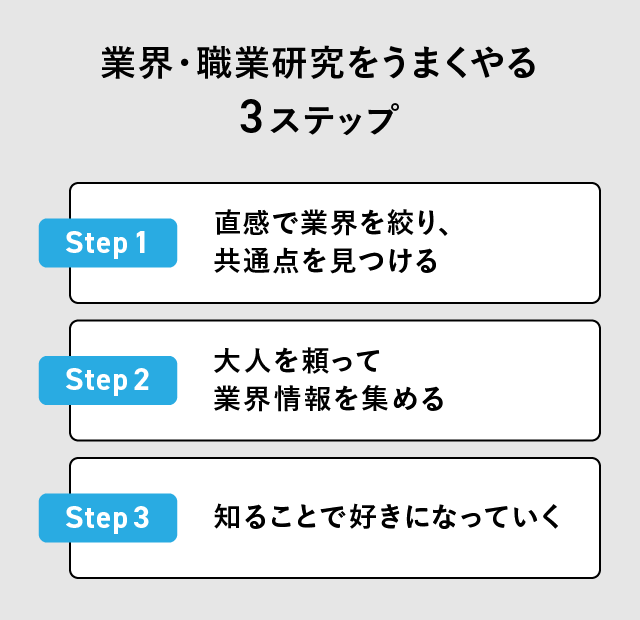

そこで、直感と論理が交わる「3つのステップ」を通じて、自分に合う仕事を見つけるやり方を提唱する。

上の3ステップを実行することで、感情にも論理にも嘘をつかない業界分析を実現できるようだ。

では、それぞれのステップでどう情報収集を進めればいいのか。具体的なやり方を紹介していこう。

ステップ1:直感で業界を絞り、共通点を見つける

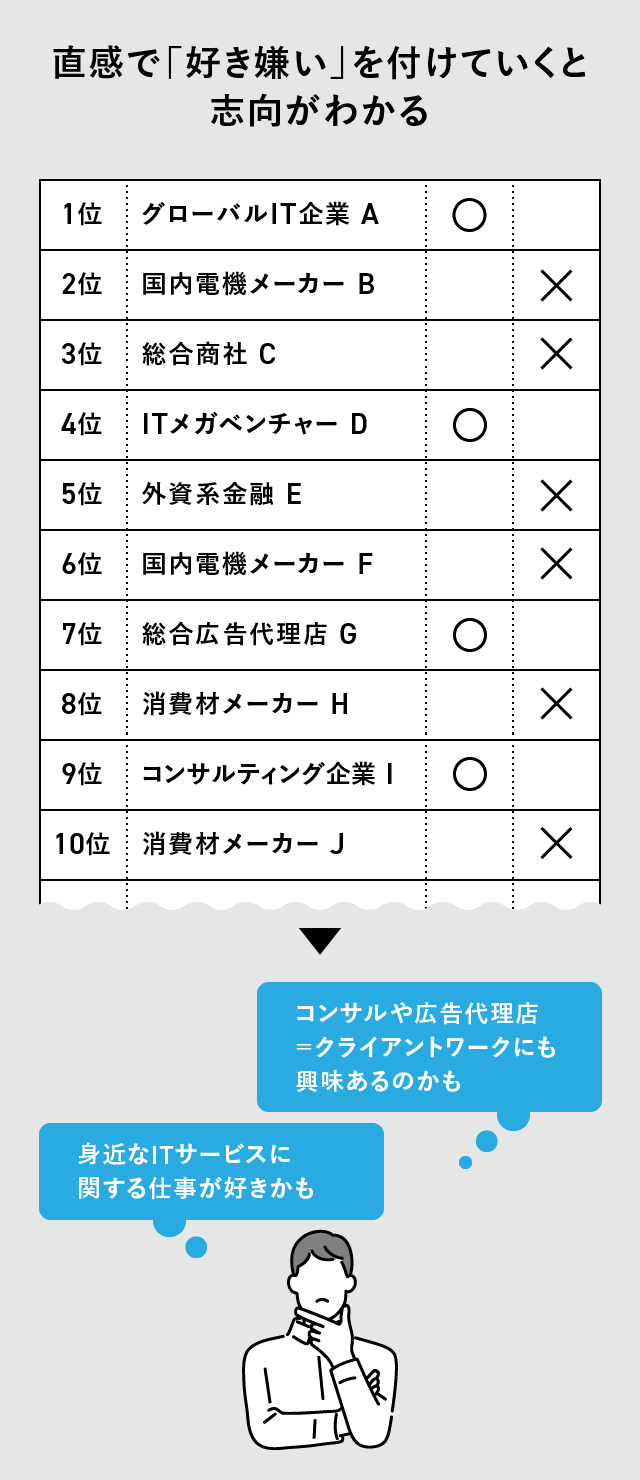

業界研究の初期段階では、ビジネスモデルや各社の経営方針を調べる前に、「直感で好き嫌いを確認することから始めるのがいい」と曽和さんは言う。

どの業界の仕事なら興味を持てそうか? を直感で取捨選択していくと、自分自身の志向を知ることにもつながるからだ。

「例えば、就活サイトなどが出している『就職人気企業ランキング』をExcelにコピペして、興味を持つ企業とそうでない企業に直感でマル・バツを付けてみる。この作業をするだけでも、自分がどんな業種の企業に関心を持つのかが見える化されます」

論理的に業界分析をし過ぎると、成長率やそこで働く人たちの社会的地位、ワークライフバランスなどを気にするあまり、心の奥にある無意識の直感的抵抗に気がつかない場合が多い。

そのため、直感で業界・会社を選んだ後に、志望動機を論理的に理由付けするほうが、納得のいく就職先を見つけやすくなる。

「好き嫌いで分類を繰り返して、行きたい業界がある程度絞られたら、次はなぜそれらの業界を選んだのか、自分の欲求との共通点を探ってみましょう」

もしコンサルと広告業界に絞られたなら、自分にはクライアントの要望に応えて感謝されたいという欲求があるのかもしれない。もしインフラ企業や消費財メーカーに絞られたなら、人の日常を支える仕事がしたいという欲求があるのかもしれない。

異なる業界の仕事でも、果たす役割で括ってみると、共通するポイントが見つかるものだ。

同時に、その欲求が過去の人生経験で感じた感情とどう一致するのか自己分析し、言語化してみよう。

ここでは、リフレクション(内省)するための方法論を学ぶことも大切になる。

【図解・保存版】自分を知る「リフレクション講座」実況中継このようなステップを踏むことで、心の奥に眠る直感と論理が交わる就職先選びができるようになる。

ステップ2:大人を頼って業界情報を集める

ステップ1で行きたい業界を大雑把に決めたら、次はその業界への理解を深めることで希望する業界・企業を絞っていこう。

曽和さんは、「効率的に業界・企業研究を進めるには大人の経験談を集める手段をたくさん知っておくのが大事」と話す。

各業界の経験者が書くブログ、OB・OG訪問、インターンシップなどを活用して、興味のある業界の情報を集める。業界トレンドや主要企業の成長戦略を網羅的にチェックできる特集記事(以下参照)をまとめ読みするのもいいだろう。

そうして、自分が働くイメージを膨らませるのだ。

【コンサル業界特集】コンサルに押し寄せる、3つの大変化

【商社特集】総合商社グレートリセット

【広告業界特集】GO三浦崇宏と考える「広告会社2.0」

【銀行特集】銀行は、もう要らない〜大再編を生き残る金融企業とは

OB・OG訪問や会社説明会では、興味のある企業に足を運ぶだけでなく、業界を俯瞰して分析できる大人の話を聞きに行くのもアリだと曽和さんは言う。そのほうが、客観的でリアルな業界動向を知ることができるからだ。

「例えばコンサルや人材業界など、幅広い業界にクライアントを持つ企業の社員に、『最近はどの業界が伸びているのか?』と質問してみるといいでしょう」

また、業界内で大手の会社説明会に行くだけでなく、ベンチャーや中小企業が行う“業界説明会”に参加するのもおすすめだ。

「業界内でこれからシェアを伸ばしていこうと奮闘している企業のほうが、業界動向の分析や競合企業の研究をより詳しく行っているからです」

こういう企業が行う説明会では、自社の説明だけでなく、業界全体の流れを説明した上で「だから我々はこういう事業計画で動いている」と話されるケースがよくある。

場合によっては、業界研究と会社訪問の一石二鳥が見込めるというわけだ。

インターンシップでも、多種多様な業界から人材が集まってくるような成長ベンチャーを選ぶことで、働き方の違いや、身に付く知識とスキルなど、各業界のリアルな情報を効率的に得られるという。

ステップ3:知ることで好きになっていく

「こうして行きたい業界・企業を吟味しても、社会人になってから本当に大切なのは、与えられた仕事を楽しめるかどうか。どんな会社でも、ハイパフォーマーは目の前の業務に自分なりに意味付けし、一生懸命楽しもうとする力を持っているものです」

曽和さんがこう言うように、最後は業界に愛着を持ち、セルフモチベートすることが必要になってくる。

業界を好きになり、腹落ちさせるのに重要なのが、「業界のビジネスプロセスを知る」ことだ。

仕事の進め方はもちろん、業界内の企業はそれぞれどこで差別化を図っていて、強みを生み出している主要な部門(職種)は何なのか。こうしたプロセスに着目しながら情報を集め、自分自身の働く姿へと当てはめることで、選んだ業界に愛着を持てるようになる。

JobPicksに経験談を投稿する各職種のロールモデルにも、業界ならではの仕事の進め方を知ることで志望動機を固めていったと証言する人がたくさんいた。

PDCAが速いほうが楽しい!

私自身、飽き性なんです。 大学が理系で、研究室に所属していたのですが、研究自体は面白いもののなかなか長期で一つのことに取り組んでいくことに前向きになれない自分がいました。 周りも理系が多い中なので、それが当たり前だと思い込んでいた自分もいましたね。 そんな中、学生時代に数日間IT系のベンチャー企業でインターンをさせていただいて、はっとしました。PDCAのサイクルの大きさが、まるで違うぞと。 (もちろん研究にも小さいPDCAはありますが)比べ物にならないくらい、ITの世界でのスピード感に圧倒されました。いいと思ったことはやってみる。だめだったら次に行く。 この速さの中で働いたほうが、きっと私は楽しく働けるなと思い志望しました。

仮説検証の楽しさに気づいたため

自分の仮説がプロダクトの数字を伸ばし、事業も伸びに貢献できるという、非常に貴重な経験を運良くさせてもらったのがきっかけです。 学生時代、外資系銀行のインターンに参加したときにアナリストの方が「ちゃんと自分の頭脳で勝負してる感覚が好き」と言っていたのが印象的で、自分も頭脳で戦える仕事がしたい!と思っていましたが、その夢がかなったんじゃないかという気がしています。笑 元々マーケティングを専門にキャリアを積む気は一切なかった自分ですが、コスメのクチコミアプリLIPSのマーケティングの責任者としてDL数を伸ばす責任を負った際に、仮説検証の楽しさを知りました。 LIPSを運営するAppBrew社は仮説検証をとても大事にしていました。マーケティングの仮説を出す際も、SQLでプロダクト内の数値を参照し、仮説構築に役立てていました。「推測せずに計測する」はマーケティングでも大事だし、計測を通じて生まれた精度の良い仮説はプロダクトを伸ばせるんだなと、肌で感じられました。

「モチベーションの源泉」に向き合った結果

就職活動の初めは、マスコミ、メーカー、商社、金融など、さまざまな業界

起業家への武者修行

学生時代から、将来は起業家を目指したいと考えていた。一方で、新卒でいきなりスタートアップに挑戦するほどの自信がなく、経営視点や事業戦略に関する知識・経験を養うため、戦略コンサルタントを志望した。 戦略コンサルタントの中で、アクセンチュアを志望したのは大きく2つの理由があった。 ①よりエキサイティングな案件が舞い込む環境 これからは、事業戦略や経営を語る上でテクノロジーは不可欠だと認識していた。様々ある戦略コンサルティングファームの中で、最もテクノロジーに対して先行投資をしていると感じたのがアクセンチュアであったため、アクセンチュアを志望した ②社風へのマッチ 実際にお会いした社員を通して、固すぎない人柄や、風通しのよさなどが自分いフィットしている、と感じた点も大きい

このように、ステップ1で自分の無意識にある直感とこれまでの経験から得た価値観を結び付け、ステップ2、ステップ3の論理的な整理を踏まえて、自分が腹落ちする業界や会社選びを実行することができる。

では、この前提を踏まえた上で、次はどのように職業への理解を深め、やりたい仕事を選べばいいのだろうか。

後編では、学生から人気の5職種への理解を促すおすすめ書籍を紹介しながら、仕事選びのコツについて、引き続き曽和さんに伝授してもらう。

【後編】ジョブ型就活で迷わない、職種別「仕事選びのポイント」と必読本

取材・文:平野佑樹、編集・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳、写真提供:人材研究所、バナー画像:iStock / Feodora Chiosea