仕事選びでは「KFS」に注目

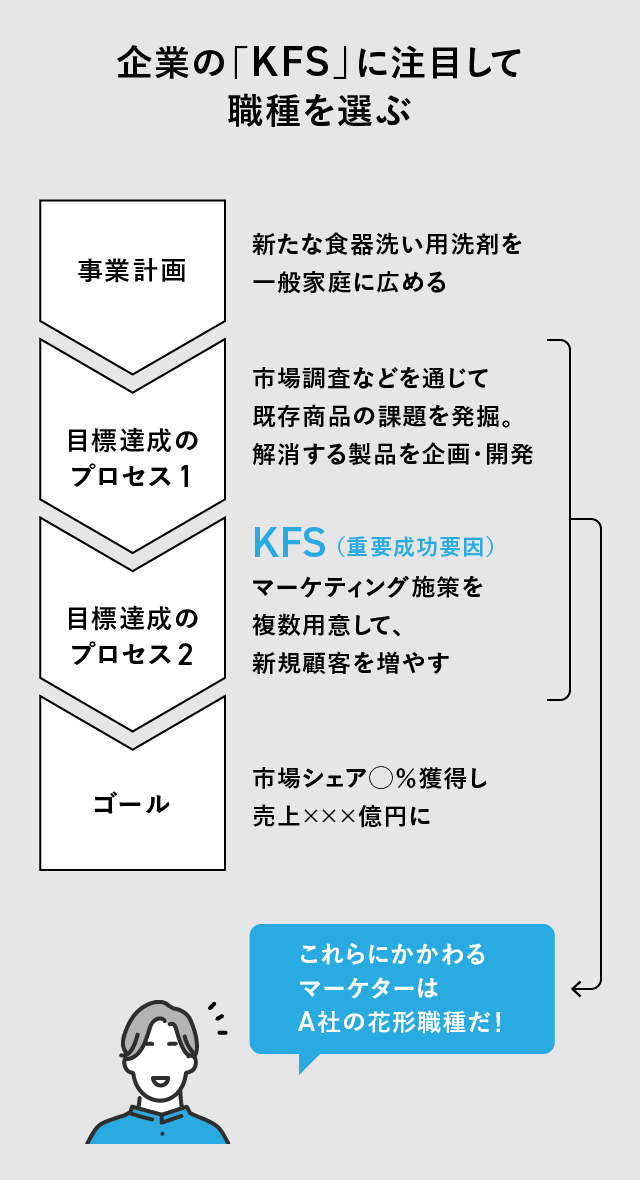

まず、職業研究で持っておきたい視点を曽和さんに聞いたところ、「会社の勝ち負けを決めるKFS(Key Factor For Success)となる職種を見極める」のがポイントの一つになるという。

企業の屋台骨を支える職種は当然ながら仕事の質が高く、会社の投資が集まるため個人の成長も実現しやすくなるのが理由だ。

このアドバイスで重要なのは、同じ職業でも会社によって入社後に得られるものが異なるという点。

「例えば同じ営業職でも、営業利益率が50%台という驚異的な実績で有名な機器メーカー『キーエンス』の営業パーソンと、他企業の営業パーソンでは、仕事のプロセスも入社後に受けられる教育も大きく異なります」

他にも、優れたマーケティング施策で知られるP&Gのマーケターと、他企業のマーケターでは、社内での立ち位置が異なるだろう。

だからこそ、各職業の仕事内容を調べるのと同時に、興味のある職業で「どんな会社なら中心的な役割を担えるのか」も把握するのが大切になる。

各社のKFSを支える仕事を見極めるには、採用ページでどの職種の情報が充実しているかをチェックするのがいいと曽和さんは言う。

職業別の採用説明会があるなら、経営者が出てくるほど採用に力を入れているかも確認してみよう。OB・OG訪問で直接「御社の花形職種は?」「社員教育に投資が集まっている職種は何か?」と聞いてみるのもおすすめだ。

こうして応募したい企業のKFSを意識することで、面接でも具体的な自己PRができるようになる。

では、実際、各職種の働き方はどのようなものなのか。ここからは、5つの職種についてJobPicksのロールモデルが投稿した経験談と、職業理解を深めるおすすめ本を紹介していく。

1. 顧客ニーズに応える「マーケティング職種」の仕事内容

マーケターは、顧客のニーズに応えて利益を上げることをミッションにした職種であり、ブランドマネージャーやWeb・デジタルマーケターのように分けられる。

最近は、オンラインマーケティングの重要性が高まり、SNSマーケターや広告運用マーケターのように役割が細分化されている会社も多い。

下の記事によれば、マーケティングの現場で起こりつつある変化として、社内の投資戦略を考える力や、事業そのものを成長させるスキルも問われるようになっているそうだ。

【仕事の未来】資金調達するマーケターの時代がくる実際に、IT企業のアイエスエフネットでWebマーケターを務めるGoto Aikoさんは、マーケターに向いている人の特徴として「答えのない問いに対して試行錯誤ができること」とコメントしている。

発案・創意工夫と、挑戦の継続ができる人が向いているように感じます

試行錯誤を楽しめて、アイディアや創意工夫ができる人。 新しいアイディ

マーケターの仕事は、トレンドを追うことや、仮説を立ててマーケティング施策を実行するだけではない。失敗した場合の原因を分析し、軌道修正し続ける胆力なども問われるようだ。

■ マーケターを目指す学生の必読本

1冊目は『USJを劇的に変えた、たった1つの考え方』(KADOKAWA/角川書店)。

本書の著者は、USJのV字回復に貢献した元P&Gのマーケター森岡毅さん。消費者視点のマーケティングを実践し、消費者に「選ばれる必然」を作るための体系的ノウハウが、USJの事例を用いて説明されているマーケターの入門書だ。

DMM.comの武井慎吾さんは、この本を通じてマーケティングの本質を知ることができたと証言している。

USJを劇的に変えた、たった1つの考え方

目指す人・浅い人ということであれば、 例えば森岡さんの「USJを劇的に変えた、たった1つの考え方」が良いかと思います。 理由としては、比較的「マーケティングの本=型的なもの」が多いですが、 こちらは「マーケティング思考および基礎」について、簡潔に体系立てて纏められているので異職種の方でも理解がし易く、かつご自身の仕事にも活かして頂けると思います。 その他書籍では無いですが、「カタン」などの戦略ボードゲームは マーケティングの要素が強く活かされていますので、こういったゲームが 好きな方は、マーケターに向いているかもしれません。 後、自身の考え方として、成長していく為には書籍などの「インプット」だけでなく、同時に「アウトプット」の場が必要です。 アウトプットの場を用意することは難しいと思うかもしれませんが、 普段皆さんがやられているSNSも十分アウトプットの場にすることができます。 もし上記の書籍などでこのお仕事に興味を持った方は、ぜひ試してみて下さい。

次に紹介するのは、『たった一人の分析から事業は成長する 実践 顧客起点マーケティング』(翔泳社)。

著者は、P&Gやロクシタン、スマートニュースなどで各種のマーケティング施策を成功させ、現在はStrategy Partners代表を務める西口一希さんだ。

本書では、マーケターが業務で使うフレームワーク「N1分析」「9セグマップ」などの内容や実践例を知ることができる。

中川亮さんによると、顧客起点マーケティングを実際のデジタルプロダクト事例を用いて解説している点が推薦ポイントだという。

たった一人の分析から事業は成長する 実践 顧客起点マーケティング

マーケティング関連のスキルはついたけど、結局「マーケティング」とはな

2. 会社の売上をつくる「営業系職種」の仕事内容

営業は会社の売上をつくる核となる職種で、自社商品を購入、契約してもらうために顧客のニーズを理解し、課題を解決する仕事だ。

大きくはBtoB(法人向け)とBtoC(消費者向け)に分かれ、近年は営業のオンライン化に伴いフィールドセールスとインサイドセールス、顧客の継続利用を支援するカスタマーサクセスなどにも細分化されている。

下の記事によると、ビジネスの不確実性が高まる中、営業パーソンには顧客の経営課題を解消するインサイト(気付き)を提供することや、顧客の事業拡大につながる「新しい情報」を提供し続ける動きも求められるようになっている。

【仕事の未来】2021年、営業に求められる「3つの力」ニューズピックスで法人営業(フィールドセールス)を務める榊原洋平さんは、営業のやりがいとして「顧客と心が近づいた瞬間」を挙げる。そのためにも、幅広い知識を学ぶ必要があるという。

自身の経験が価値になった瞬間・顧客と心が近づいた瞬間

営業の仕事は端的にいうと売り上げを最大化させる仕事ですが、そのためにしていることは、顧客と自社の関係性の価値を最大化させることであると思っています。顧客にとって自社を、自社にとって顧客を最大限魅力的な相手であり、そこで生まれる価値が最大化するように努めていくことで、売り上げは最大化されていきます。 そのためには、まず誰よりも自社のサービス価値を深く学び、顧客に伝えていく必要があります。それは単純に機能や価格に精通しているということではなく、このサービスが何をもたらし、どんな可能性を持っているかということを、理解しているという状態を目指す必要があります。そのため、学んだ方が良いことは、幅広い領域に及ぶことが大半だと思います。その学んだ経験・知見を、顧客とのコミュニケーションの中でうまく伝えることができ、「それ、面白いね!」「なるほど、そういう考え方もあるのか」と価値になった瞬間は、顧客と心が近づいた感覚があり、とても楽しいと感じます。この繰り返しによって、顧客から信頼を得て、売り上げにつながり、最終的に自社のサービスを通して、価値が提供できていると感じる瞬間の幸福感は、最初の接点から関われる営業にしか味わえない感覚ではないかと思います。

■ 営業パーソンを目指す学生の必読本

営業パーソンとして活躍するロールモデルがおすすめする本の一例は、近代的な法人営業のプロセスが学べる『THE MODEL』(翔泳社)だ。

本書の著者は、セールスフォースやアドビといったSaaSサービスの普及に携わってきた福田康隆さん。扱う商材によって営業スタイルは多種多様だが、この本ではデジタル時代の営業手法を網羅的に知ることができる。

キャリアSNS「YOUTRUST」のカスタマーサクセスに従事するNao Horiuchiさんによれば、本書はマーケティングからセールス、カスタマーサクセスまで一連のプロセスを全体的に理解できる内容だそう。

THE MODEL

もうすでに多くの皆さんがオススメされていますが、改めて読んでも良書だ

『THE MODEL』を読むことで、営業組織が果たす役割はどんなもので、営業プロセスごとに仕事内容はどう違うのかを理解できるだろう。

3. 企業の課題を解決する「コンサルタント」の仕事内容

コンサルタントとは、クライアントの問題と課題を発見し、その解決策を出して実行する仕事だ。起きている問題の根本的な原因を分析・特定し、解決の打ち手を講じる。

その種類は、経営全般を支援する経営コンサルタントや、IT技術を用いて課題解決を行うITコンサルタントなどがあり、さらに細かく人事コンサルタントやWebコンサルタント、財務・会計コンサルタントなどに分類される。

下の記事によると、DX(デジタル・トランスフォーメーション)の波によって、ITスキルを持った人材需要が増加したのと同時に、ITプロダクトを設計できるデザイン人材の需要も高まっており、コンサルティングファームがデザイン会社を買収する例も多く生まれているようだ。

【完全図解】コンサルに押し寄せる、3つの大変化戦略系コンサルティングファームのローランド・ベルガーで働く鈴木慎吾さんによると、経営コンサルタントのやりがいは「様々な業界の問題解決に連続的に・専門的に取り組めること」だという。

いまこの瞬間にこれを知っているのは自分だけでは?というインサイトを得た時

転職して初めてメンターの先輩とディナーをしたとき、「この仕事を長く続

毎回異なる課題に向き合うには、膨大な量の知識をインプットし続ける習慣が欠かせない。

各産業のビジネスモデルやデジタル技術、デザイン、課題の仮説を立てるロジカルシンキング、仮説検証を行う知的好奇心など......これが、コンサルタントに向いている人の素養といえるだろう。

■ コンサルタントを目指す学生の必読本

1冊目は、コンサルタントの基本的な役割を理解することができる本『プロフェッショナル経営参謀』(日本経済新聞出版)だ。

本書はボストン コンサルティング グループ(BCG)の元日本代表である杉田浩章さんが著者で、経営トップに対して問題提起を行う「経営参謀」の果たすべき役割が実体験を基に書かれている。

DXコンサルティングなどの事業を運営するユナイテッドの山田祐也さんによると、参謀のあるべき姿や陥りがちな状態が具体例を通じて理解できるという。中長期的なキャリアイメージを持つ意味でも参考になるだろう。

プロフェッショナル経営参謀

コンサルタントとしての1つのゴールである「企業参謀」についてわかりや

2冊目は、特に新人コンサルタントにとって重要な「リサーチ業務」を学べる『外資系コンサルのリサーチ技法』(東洋経済新報社)だ。

本書では、アクセンチュアに蓄積されたリサーチ手法を基に、基本的なリサーチの流れから情報収集の方法、まとめ方まで詳細に理解することができる。

ユナイテッドで経営コンサルタントを務める大田大介さんによると、コンサルタントとリサーチ業務は不可分な関係で、「インサイトの抽出」というゴールから逆算したリサーチ手法を理解できる1冊だという。

外資系コンサルのリサーチ技法

情報を収集・整理・加工し、断片的なファクトから意思決定に寄与するイン

4. プロダクトの印象を決める「デザイン系職種」の仕事内容

サービスを通じた「体験」が求められる社会に変化しつつある中、制作物のビジュアルを担当するグラフィックデザイナーや、Web・アプリの導線設計をするUIデザイナー、ユーザー体験を設計するUXデザイナーなど、多様なデザイン系職種の需要が拡大している。

ZOZOテクノロジーでグラフィックデザイナーを務める藤本歩実さんは、事業会社のインハウスデザイナーを目指して就職先を探したという。デザイン事務所だけでなく、クリエイティブで会社を直接支える働き方もあるようだ。

インハウスデザイナーを目指して

私は幼少期より、絵を描くこと、物を作ることが好きで高校進学では美術高校を選びました。高校ではインテリアデザイン学科で設計や内装のことを勉強していました。大学ではパソコンを使った平面的なデザインを学びたいなと思い、授業の傍ら独学でチラシなどを作っていました。 就職活動を始めるときに、ずっと夢だったデザイナーになることを決意して、職種について調べていたときに事業会社の中で働くインハウスデザイナーというものを知りました。 デザイナーと聞くと、デザイン事務所を思い浮かべますが、私はデザインするものと一から向き合い、世に送り出すまでを見届ける働き方がいいな感じました。そこから自分の好きなファッション分野に関連した会社選びをしていました。今の会社は第一志望だったのでとても嬉しかったです。 好きなものを身近に感じながら、その会社を支えていくクリエイティブを制作できることが何よりも喜びに感じます。

藤本さんの経験談をみると、デザイナーはやりがいの裏側に苦労もあるようだ。

デザイン完成までの道のりは長く、1日中試行錯誤しても良いアウトプットを生み出せない日もあるいう。複数の案件を同時に進めることも多く、寝る前に案件のことで頭がいっぱいになることもあるそうだ。

生みの苦しみ

とにかく実際のゴール(完成)までの道のりが長いです。そのほとんどが考

■ デザイナーを目指す学生の必読本

1冊目は、近年、採用数が如実に増えたUIデザイナーの仕事ぶりが分かる『はじめてのUIデザイン 改訂版』(Kindle / EPUB版のみ)だ。

複数のUIデザイナーが「この仕事を目指す人に渡せる最初の1冊を作りたい」という思いで共同執筆した本で、業務のイロハを順序立てて知ることができる。

営業職からUIデザイナーに転身したアトラエの新垣圭悟さんは、「デザイン業務の教科書となる本」だと推薦している。

はじめてのUIデザイン 改訂版

UIデザインの重要性、用語、デザインの歴史、デザイナーの役割、情報設計の仕方や具体的な開発プロセス・運用まで、デザイン業務の教科書のように利用できる本だと思います。具体的な内容なため、UIという概念を知るだけではなく、実際に手をうごかしながら学ぶ上でおすすめの書籍です。 2021年3月現在価格がkindleだと100円と破格で購入できるようになったので初学者にはとっつきやすいものだと思います。 他も個人的にはおすすめな書籍も紹介しておきます。 ・今日からはじめる情報設計 ・オブジェクト指向UIデザイン ・インタフェースデザインの心理学 ・行動を変えるデザイン ここ投稿の趣旨から少し逸れますが、本を読むことも重要ですが、UIデザイナーになる上ではアウトプットを出すことになれることも非常に重要だと思うので、cocoda!などのサービスを使ったり自分でサービスを作ってみるなどしてアウトプットをすることに慣れることにも挑戦してみてください。

続いて紹介するのは、デザイン系職種の中では比較的新しい職業であるUXデザイナーの入門書『UXデザインの教科書』(丸善出版)だ。

製品やサービスを使うときの「ユーザー体験」とは何かについて、理論から設計プロセスまで体系的に学べる内容となっている。

グッドパッチでUXデザイナーを務める藤原彩さんは、UXデザイナーという職業が生まれた学問的背景から、具体的な仕事の実践例まで知ることができる本だと推薦している。

UXデザインの教科書

多くの人が手にとったことのある書籍だと思います。UXデザインという領

5. ビジネスの基盤をつくる「ITエンジニア」の仕事内容

職業研究の5つ目は、ITエンジニアについてだ。

職種は細かく分かれており、アプリの設計・開発を担当するアプリエンジニア、サーバーの構築・運用を担当するバックエンドエンジニア、ユーザーが直接見たり触れたりする部分を開発するフロンドエンドエンジニア、インフラ管理やデータベースを扱うエンジニアといったように分類される。

近年は需要の拡大に伴い、未経験者や文系出身者がエンジニアになる例も増えている。

未経験からITエンジニア「転職する前」に知っておきたい3つのこと

DMM.comのソフトウェアエンジニア菅原史法さんによると、エンジニアの苦労として、開発のスケジュールが遅れることや、サービスの利用者が増えずクローズさせてしまうことがあるとコメントする。

サービスのクローズとスケジュール遅延

リリースしたサービスの利用者が増えないまま、サービスがクローズしてし

仕事には納期があり、プライベートな時間を削って開発をすることもあるようだ。特にサービスリリース後に障害が発生すると、休日や真夜中でも対応するという。

一方で、エンジニアはチームで開発することも多く、ニューズピックスの文字拓郎さんは「チームが一丸となってコトに向かい、自分たちが誇りに思える最高のプロダクトを創り上げたとき」にやりがいを感じるとコメントしている。

みんなで大きなことをやり遂げたとき

一言で書くと「チームが一丸となってコトに向かい、自分たちが誇りに思える最高のプロダクトを創り上げ、それを使ったユーザーの役に立っていると確信できたとき」です。このそれぞれのポイントで最高に楽しいと感じます。 ソフトウェアエンジニアの仕事は、どこまでいってもチーム戦です。一般によく言われるように、確かにエンジニアの生産性は人によって 10 倍以上違いますが、一人で偉大なプロダクトを創り上げることは出来ません。同僚のエンジニアやデザイナー・その他たくさんのステークホルダーと一緒にプロジェクトを進める必要があります。 同じ目標に向かって皆で努力する文化祭的な楽しさがあるところが、ソフトウェアエンジニアという仕事の最も魅力的な側面だと思います。

そのため、エンジニアは技術に興味があることに加えて、チーム開発への積極性が求められるだろう。

■ ITエンジニアを目指す学生の必読本

ITエンジニアの仕事内容を説明した書籍はたくさんあるが、ここではその決定版ともいえる『プログラマが知るべき97のこと』(オライリージャパン)を紹介する。

本書の特徴は、世界中で活躍するプログラマーによる97本のエッセイを収録している点。エンジニアが普段から意識していることや、技術を上達させる勉強法など、リアルな声をたくさん知ることができる。

ビジネス版マッチングアプリ『yenta』などを運営するアトリエでソフトウェアエンジニアを務めるTagami Shogoさんによると、エンジニアの共通言語を理解するのに最適な1冊だという。

プログラマが知るべき97のこと

こちらからほぼ全て読むことができます。 https://xn--97

「相対化の地獄」に気をつけよう

ここまで前後編を通じて、業界・職業研究に役立つ3ステップと、仕事理解に役立つ情報を紹介してきた。

最後に、曽和さんは分析を進めていく中で陥りがちな罠として「相対化の地獄」というキーワードを挙げる。

「業界・職業研究で、評価項目をたくさん設けて複数の候補を比較していくと、就職した後に『この点で見たら違う仕事がよかった』などと後悔する結果になりやすいのです」

働く前に頭でっかちな状態になり過ぎると、隣の芝生が青く見える理屈で「よその世界がより良く見える」という負のループから抜け出せなくなる。

だからこそ、冒頭で紹介した3ステップを活用し、直感と論理を意識した業界・職業研究を行うことで、自分が選んだ選択肢を正解にできるキャリアを歩んでもらいたい。

【本記事の前編はこちら】行きたい企業が見つかる業界研究のやり方3ステップ

取材・文:平野佑樹、編集・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳、写真提供:人材研究所、バナー画像:iStock / yuoak