Step1:企業の受け入れ事情を知ろう

初めての長期インターンを考える上で、まず知っておきたいのは企業側の受け入れ事情。

コロナ禍で学校生活に制約がある中、荒木さんは「去年と今年で長期インターンをやってみようと動く学生は非常に増えた」と語る。

しかし、ジョブ型採用を展開する大手企業が長期インターンを始めるなど裾野は広がったものの、受け入れ企業の総数はコロナ前に比べて大きく増えたという実感はないという。

「今は需給バランスが少し崩れている状態で、当面はこの状況が続くと思われます。なので、採用倍率は全体的に高くなっていると考えていいでしょう」

やみくもに長期インターンへ応募しても、なかなか合格が出ないというケースは増えている。一度や二度の不合格通知にくじけず、採用動向をしっかりと把握した上で準備したいところだ。

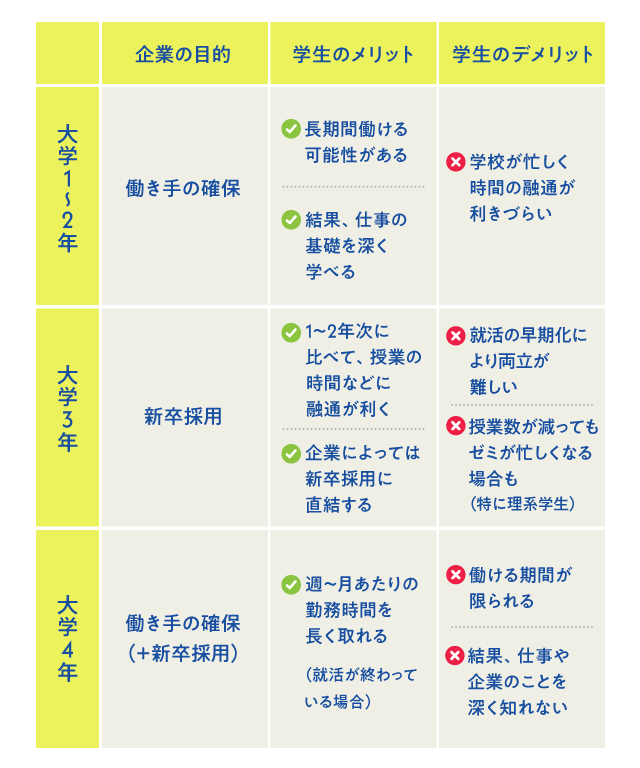

合わせて知っておきたいのは、企業側は「採用したい学生の年次」によって募集の狙いが異なるということ。

具体的には、ざっくり次のような傾向があると荒木さんは説明する。

大学1〜2年生中心の採用=働き手の確保が主目的

大学3年生中心の採用=新卒採用につなげるのが主目的

大学4年生の採用=人員確保と採用候補者探しの両方が目的

「長期インターンを募集する目的は、企業によってさまざま。人手の足りないベンチャー企業は人員確保が目的で、中堅・大手企業は採用目的と決め付けるのは早計です。でも、募集年次に応じて採用目的が違うという大枠の傾向を知っておけば、応募時のミスマッチを防ぐことにつながります」

企業の中には、インターン参加を新卒採用の応募条件にしているところもある。だからといって、全ての企業が採用目的でインターンを募集しているわけではない。

長期インターンを経てその会社に就職したいと思っていたのに、企業側に採用の意思がないといったケースもあるという。

こういうミスマッチを減らすためにも、次のステップで取り上げる「開始時期」や「応募目的」をあらかじめ整理しておくのが大切だ。

Step2:いつから始めるかを決めよう

上で紹介した採用側の狙いを踏まえると、いつから始めるかで長期インターンで得られるものも変わってくる。

荒木さんは、下の一覧のようなメリット・デメリットに留意して開始時期を決めるのを勧めている。

インターンを通じて「自分はどんな仕事をしたいのか?」を探りたいなら、大学1〜2年から始めるのがいいだろう。早くからインターンを経験すれば、のちに複数社の仕事を見比べることもできる。

ただし、多くの長期インターン採用を支援してきた荒木さんは、次のような注意も必要だと述べる。

「大学1〜2年次は、授業以外にサークルや学生団体、ほかのインターンにも誘われて......などと多くの“誘惑”があるので、離職率が高くなる傾向があります」

働き手を求める企業は、インターン生にも相応のコミットメントを求める。「週1〜2日勤務で」などの希望は通らないことのほうが多い。

それに応える覚悟と、スケジュール調整の余地があるか、きちんと確認してから動きたい。

実際のところ、「長期インターンへの応募が最も増えるのは大学2年の後期から」だと荒木さんは付け加える。

この時期から“ガクチカ”(学生時代に力を入れたこと)を意識し出す学生が増えるのが理由の一つ。加えて、2年の前期までに必要な単位を取得できた場合、授業数を減らすことで時間を取りやすくなるからだ。

それでも、「本格的に就活が始まると、会社説明会や1〜2週間の短期インターンに参加する機会も増えるので、勤務時間を確保できなくなる人が出てくる」という。

そのため、大学3年以降、就活をしながらの参加だと、仕事や会社を深く知ることができずに辞めざるを得ない場合もある。

いずれにせよ、時間は有限。だからこそ、何のために長期インターンをしたいのか?という目的を、セットで考えることが求められる。

Step3:インターン参加の目的を決めよう

初めての長期インターンでは、ここが最も大切なステップになる。

前述したガクチカ狙いの学生は多いが、荒木さんは「それだけが目的ならば長期インターンに参加する意味は薄い」と話す。

「今は長期インターンに参加する学生が増えているので、参加しただけでは差別化要因になりにくくなっています」

中途半端にインターンを経験するくらいなら、学業や部活動、アルバイトなどに本気で取り組み誇れる実績を残したほうが、よほどガクチカになるそうだ。

この現実を念頭に置いた上で、インターンを通じてどんな経験を得たいのか。どんなことができるようになっていたいのかを考えよう。

「就活と同じく、長期インターンでもマーケティング職や事業企画職が人気ですが、その分採用倍率も求められるレベルも高くなります。まずは社会を知りたい、ビジネスマナーから学びたいというのが目的なら、比較的募集の多いインサイドセールスやカスタマーサクセスなどの営業関連職から応募してみるのも一つのやり方です」

その後にやりたい仕事が見つかったなら、別の会社でインターン経験を積めばいい。

すでにやりたい仕事が決まっており、就職前に専門知識を身に付けたいという学生は、「経済的に許されるなら休学して長期インターンに参加するという手もある」と荒木さんは言う。

そのくらい、インターンで得たい学びをはっきりさせてから臨むのが大切だ。

▼先輩たちのインターン経験談はこちらを参照

【5選】インターンの経験を、就活にうまく生かせる人の動き方

その上で、以降は応募先の求めることとのマッチングが重要になる。

Step4:目的に合う応募先を探そう

自分なりの働き方や、得たい学びをイメージした後は、希望に合う応募先を見つけるための情報収集が始まる。

荒木さんによると、長期インターンへの応募でよくある3大パターンは以下の通り。

「Wantedly」などの募集サイトから応募

リファラル(人づて)で応募

長期インターン専門の紹介サービスを通じて応募

できれば、どれか一つの情報ソースに頼らず、3つを満遍なく活用するのがベターだ。

「部屋探しにたとえると、物件掲載数の多い情報サイトで諸条件や家賃の相場を比較しつつ、兄姉など『部屋探しの先輩』に経験談を聞き、さらに地場の不動産屋に今空き室がある狙い目物件を聞きに行くようなイメージです」

上では「長期インターンで週1〜2日勤務は難しい」と書いたが、企業によっては勤務日数をそれほど重視しないところもある。リモートワークは可能か、最低限必要な勤務時間は何時間なのかなど、細かな条件を確認していこう。

加えて大切なのが、企業側が求める人物像とのマッチング。

短期のインターンと異なり、長期インターンでは業務で必要なスキル・マインドを明確に問われるケースが多い。どんな仕事を任されるのか、きちんとチェックしておこう。

「学生は就労経験がないので、プログラミングや会計のような専門知識が問われる職種以外はポテンシャル採用になります。自分自身では素質があるかどうかも分からないと思うので、興味を持った企業には積極的に話を聞きに行き、何が求められるか確認してみてください」

結果、不合格となるケースが増えても「そのプロセスで自分の得意・不得意が分かるなら、むしろ良い経験になる」と荒木さん。本当にフィットしそうな場所を選ぶのに、遠慮はいらない。

この点を確かめるために、「Voil」など長期インターンのクチコミサービスを覗いてみたり、「ドットインターン」のような専門の紹介サービスを利用するのも有効だ。

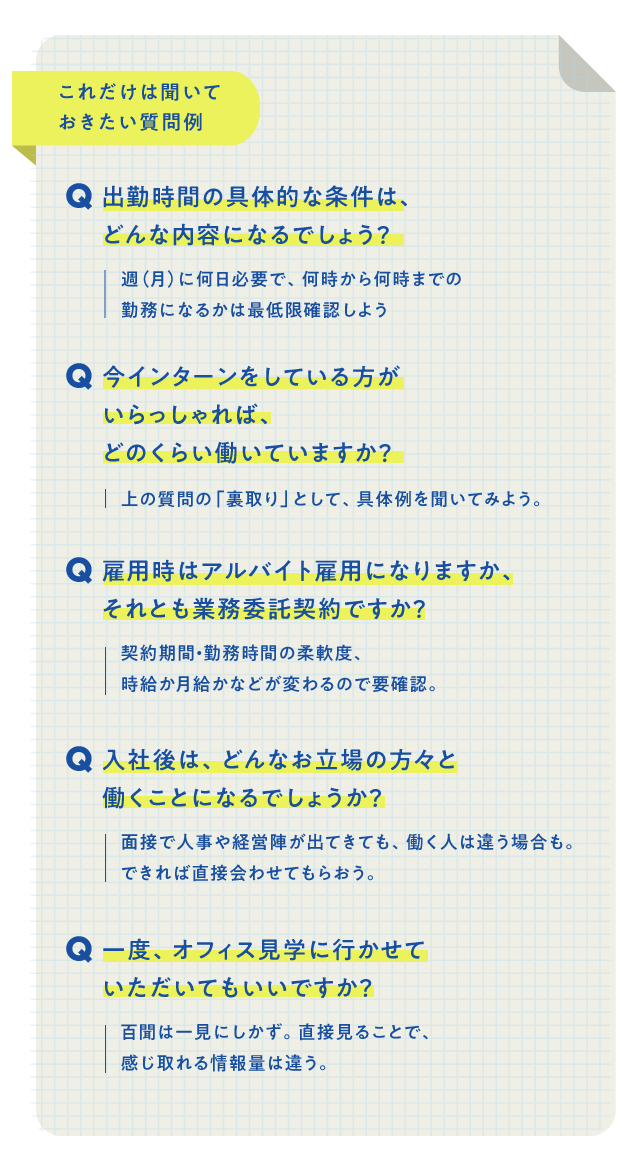

Step5:入社前に条件・社風を確認しよう

なお、長期インターンの募集ページの中には、給料や残業の有無といった細かな条件が明記されていない場合もあるので要注意だ。

募集ページにはかっこいい経営ポリシーやイケてるビジネスパーソン風の写真が載っていて、社長のSNSを見てもキラキラしている。

しかしいざ入社してみると、労働時間は適切に管理されず、時給もざる勘定でやりがい搾取......荒木さんによると、「残念ながら実際にそういうブラック企業もある」という。

だからこそ、雇用契約を結ぶ前に、入社前のやりとりでしっかり諸条件を確認しておきたい。

インターン未経験者が入社前に確認するべき点を、具体的な質問例にして荒木さんに挙げてもらった。

どの質問も、答えがどうかでその企業の良し悪しが決まるわけではない。

例えば雇用契約は、アルバイト雇用と業務委託契約で、どちらも一長一短がある。

「アルバイト雇用であれば、ある程度会社から守られる部分もありつつ、業務委託だと契約期間が過ぎたらいつでも契約を打ち切ることができます。一方で、業務委託契約なら報酬の支払いが定額だったり、いろいろと控除する前提で業務委託にしているケースもある。どちらがいいかはその人次第です」

これらの質問をしても入社判断に迷うようなら、周囲の大人に不安点、疑問点を聞いてみよう。

セカンドオピニオンも集めながら、納得のいくインターン先選びを進めてほしい。

余談:合わなかったらすぐ辞めていい?

ここまで入念に確認しても、実際に働いてみなければリアルな状況は分からない。これは就職でも同じだ。

もし、労働基準法の観点で完全にブラックな企業に入社してしまった場合、荒木さんは「勉強になったと思ってポジティブに辞めていい」とアドバイスする。

例えば「上長に叱られたから」「単純作業ばかりだから」などの理由で、安易に退職を申し出るような辞め方は絶対に避けるべきだろう。

「とはいえ、働いた時間に対して適切に報酬が支払われないなど、法律的にNGな環境もあるのは事実。そこに長居するのは推奨できません。自分が悪い、ここで逃げたらダメなんじゃないかと思わず、もっと素晴らしい環境を探してリスタートしましょう」

自身も学生時代に長期インターンを経験した荒木さんは、「長期インターンは、就職前に自分の志向を確かめるチャンス」だと言う。

「私の場合は、そこで働く人たちの雰囲気や、どんな環境で働くかを重視して就職先を選びたかったので、長期インターンを通じて思いとのミスマッチをなくすことができました。

同じ職業でも、会社によって役割は異なります。そういう『働くリアル』を知る絶好の機会が長期インターン。この機会をうまく活用してもらえたらと願っています」

合わせて読む:【完全図解】Z世代の就活、5つの大変化

取材:平瀬今仁、取材・文:伊藤健吾、編集:佐藤留美、デザイン:すなだ ゆか、写真:荒木珠里亜(本人提供)