タスクベースからバリューベースへ

—— コンサル1年目を振り返ると、どんな働きぶりでしたか?

私が新卒入社したA.T. カーニーでは、新人時代からクライアントの現場に出されます。そのためあれこれ考える余裕がないほど忙しく、睡眠時間の少なさと戦いながらがむしゃらに上司から振られた仕事をこなす毎日でした。

上司からの評価は、「言われた仕事はそつなくこなしてくれる人」みたいな感じだったと思います。

当時を振り返ると、さまざまな経営数字を調べてエクセルで分析したり、そこから見いだした考察をパワポにまとめるなど、とにかく目先の仕事に追われていたなと反省しきりです。

仕事のタスク管理をすること自体は間違いではありません。1年目に基礎的なビジネススキルを身に付けるという意味で、「タスクベース」で仕事のイロハを覚えていったのはよかったと思っています。

しかし、タスクというのはその先何かの価値を提供するための手段としてあるはずです。タスクがゴールではありません。

1年目はそれを意識することができていませんでした。

—— その「タスクベース」から脱却しようと思ったきっかけは?

入社して2年目に担当したとあるプロジェクトの終わりに、メンターだったマネージャーから1on1でもらった

「そろそろ、タスクベースではなく、バリューベースで仕事をしてみようか」

というアドバイスが、バリューを意識して働くきっかけになりました。

バリュー(提供価値)ベースで仕事をする

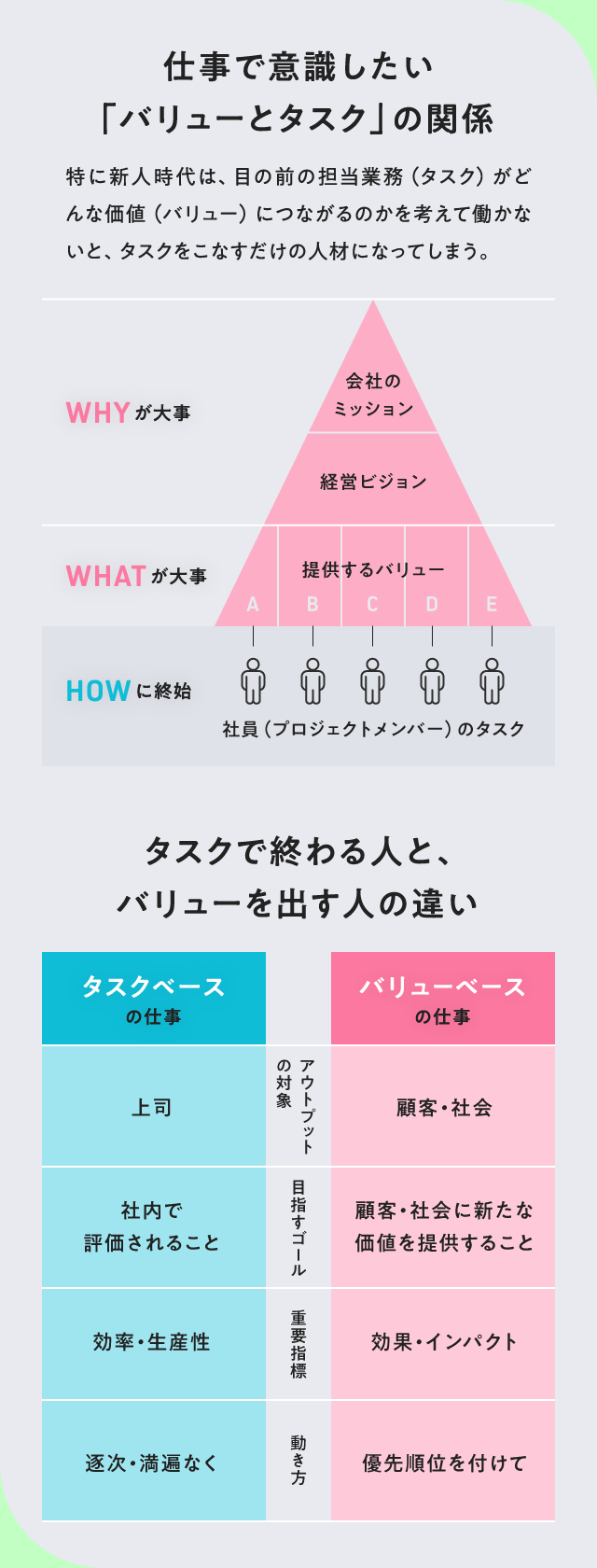

「そろそろ、タスクベースではなく、バリューベースで仕事をしてみようか」 これは、私が新卒2年目の時に、当時のメンターだった人からいただいたアドバイスです。 私は新卒でコンサル業界に飛び込んだので、最初の1年は、ただ目の前の与えられた仕事に全力投球して、相手の期待値を超えることで精一杯の日々でした。 この時の「仕事」とは「タスクをこなす」ことで、今振り返ると当時の自分は、「便利な作業屋」になっていたと思います。 学生あがりだった私は、まだ何者でもなく、誇れるのは体力くらいだったので、コンサルスキル以前のビジネススキルを身につけるのに必要な期間だったとは思います。 ただ、この仕事の本分は、クライアントを介して世の中に新たな価値をつくり出していくことで、その目的のために目の前のタスクや作業がある、というのが本来の順序です。 そんな当たり前のことに、改めて気づかせてくれた言葉でした。 「バリューベースで仕事をする」、言うは易しですが、実際の行動に移すにはハードルがあります。 まず、そもそも何がクライアントや世の中にとっての「バリュー(価値)」になるのか、がクリアになっている必要があります。 その上で、自分がどういう活動に、どれだけの時間を使えば、どれくらいのペースで価値が積み上がっていくのか、が分かって初めて、リソース配分ができるようになります。 そういう意味では、今もなお、「バリューベース」で仕事ができているか、日々模索中ですが、その意識を持つことで、仕事に向き合う姿勢は間違いなく変わります。 「タスクベース」で仕事を受けると、「How(どうやるか)」が気になります。そのタスクありきで、いかに効率的にこなすか/いつまでに終えられるか、が関心事になるからです。 「バリューベース」で仕事をすると、「What(何をすべきか)」や「Why(なぜすべきか)」が気になります。最終的に価値につながる仕事でないと、意味がないからです。 時が経ち、私がチームを率いて、メンバーをマネージする立場になった時、先ほどの言葉をいただいた人から、また貴重なアドバイスをいただきました。 「メンバーを、スキルセットの集合体と捉えるか、バリューの集合体と捉えるか、それによってマネジメントの仕方は変わるよ」 コンサルファームでは、各コンサルタントは、プロフェッショナルとして日々成長が求められ、「Development needs」という言葉がよく飛び交います。 そうして、コンサルスキルのレーダーチャートのパイを、大きく、正多角形に近づけていこうとします。 なので、ともすると、コンサルタントを「スキルセットの集合体」と捉え、あれはできている/これはできていない、というような見方をしてしまいがちです。 他方、コンサルファームに集うメンバーは皆個性豊かで、好きなこと・得意なこと、情熱を傾けられるもの・夢中になれるもの、それぞれです。 プロジェクトも、クライアントの業種や取り組むテーマ、働き方など、さまざまです。 マネジャーの仕事は、チームとしてのバリュー(提供価値)を最大化することです。 そのためには、「スキルの塊」としてではなく、意思や感情を持った個性豊かなメンバーの力をいかに最大限引き出すか、そして、それを価値に転換するために、彼ら・彼女らを含めたチームとクライアントとの化学反応をどうデザインするか、が重要だということを教わりました。 世の中に対する「バリュー(提供価値)」を日々意識しながら、それに貢献しうる/矛盾しない仕事を、これからもしていきたいと思います。

コンサルタントの仕事とは、クライアントとともに世の中に新たな価値をつくり出していくのがゴールになります。そのために目の前のタスクや作業がある、というのが本来の順序です。

しかし、忙しさを言い訳に、本来のゴールから逆算して仕事をすることをおざなりにしていた。そんな大事なことに、改めて気付かせてくれました。

—— なぜタスクベースで働くのはよくないのでしょう?

分析結果や考察をきれいな資料にまとめることが目的化してしまったり、アウトプットするだけで満足してしまうからです。

例え話をすると、私は大学時代、野球に打ち込んでいて、筋トレも自主的にしていたんですね。

筋肉は頑張れば頑張った分だけつくので、筋トレをしていると、それだけで安心してしまうんです。次第に、野球をするのに必要ない筋肉も育てるようになっていました。

.jpg)

野球のために筋肉をつけていたのに、いつの間にか筋肉のためにトレーニングをするようになってしまったんです。本末転倒ですね。

「野球でライバルに勝つ」というゴールから逆算して筋トレをしていたら、こんな無駄なことはしなかったでしょう。

これと同じように、仕事でもタスクをこなすことが目的化してしまうと、本来の働く意味を見失ってしまいます。

バリューベースで何が変わる?

—— ジュニアコンサルタント時代、バリューベースで働くことでどう意識が変化しましたか?

自分自身で仕事の優先順位が付けられるようになりました。

コンサルは最初にクライアント企業のミッションやビジョン、バリューを理解し、最終的にそれを成し遂げる課題解決の方法論を提案することが仕事です。そのための仮説を複数立てて、証明しようとします。

ジュニアコンサルタントはマネージャーから仮説をタスクとして割り振られ、それを受け持ちます。

しかし、自分であれこれ調べていくうちに、「この仮説は証明できない」と気付くことがよくあるんです。

タスクベースで働いていると、こういう瞬間に手が止まってしまいます。仕事のHow(どうやるか)が気になり、割り振られたタスクをこなすことばかり考えているからです。

上司がお客さんになり、上司に認められることがゴールになってしまうという悪い点もあります。

一方、バリューベースで働くようになると、What(何をすべきか)やWhy(なぜそれをすべきか)が気になるようになり、別の道が見えてきます。

こうした意識の転換で、クライアントや社会に対してどういう価値を提供するのがゴールなのかを考える機会が増え、仕事の優先順位付けもしやすくなりました。

—— バリューベースで働く前と後で、実際にする仕事はどう変わりましたか?

結局やっていることは一緒だったりするんですよね。

バリューベースで仕事をするようになっても、やっているのはエクセルを使った分析や、パワポでの資料づくりだったりします。

しかし、それを単なるタスクとして捉えるのか、ちゃんとミッション、ビジョン、バリューと紐づいた形で行うのかによって、動き方が変わるんです。

前者は作業ですが、後者は何のためにやっているのかが明確になっているため意義が伴ってくる。

現代経営学の父と称される経営学者のピーター・ドラッカーが、著書の中で記した「3人の石工」という有名なエピソードがあります。

彼らに何をしているのか尋ねた際に、1人目は「これで生計を立てている」と答え、2人目は「この国で一番の石切りの仕事をしている」と答え、3人目は「この国で一番の教会を建てている」と答えた、という話です。

やっていることは3人とも変わらないけれど、目的意識次第で仕事の進め方も完成度も違ってくる。まさにこのような違いを実感するようになりました。

バリューの意味を腹落ちした瞬間

—— 藤熊さんも「3人目の石工」のように働けるようになったと実感したエピソードはありますか?

コンサル3年目に、初めて「ご指名」で依頼を受けることができたプロジェクトが印象に残っています。

そのプロジェクトにおける私の役割は、とある玩具メーカーの全社構造改革の一環として、買収したアパレル子会社の再生を行うことでした。

しかし、親会社である玩具メーカーとアパレル子会社の間には、目指す経営方針にズレがありました。

玩具メーカーは自社のキャラクターを起用したTシャツを販売したいと考えていたものの、アパレル子会社は買収前と変わらず百貨店で子供服を販売したかったのです。

私のクライアントは親会社だったので、プロジェクトの初期は単身で子会社に常駐しながら、収益改善の機会を見いだしては親会社にレポートするのが主業務でした。

当然、子会社の皆さんは、親会社からの「差し金」である私を警戒していました。

ただ、社長さんや社員の皆さんと毎日話すうちに、次第に打ち解けていきまして。私自身、そのアパレル子会社が強い思いを持っている会社だと理解したことで、すごく助けたいと思うようになりました。

クライアント企業のミッションやビジョンを理解し、バリューベースで仕事に取り組んでいくうちに、情が移ってしまったというか(笑)。

向こうも、多分そういう私の思いを感じ取ってくれたのだと思います。

その結果、玩具メーカーとのプロジェクトがひと通り終わった後、「次は自分たち(アパレル子会社)がお金を出すから、自分たちがやりたいことを支援してほしい」と声をかけていただいたんです。

プロジェクト期間は6週間と短く、報酬も以前より少なかったのですが、期待に応えるため全身全霊で取り組みました。

—— そのブランドは今、百貨店で売られているのですか?

いいえ。経営改善には貢献できたものの、私の力不足や百貨店不況もあり、そのアパレルブランドは今は百貨店の売り場に置かれてはいません。

しかし、振り返ると当時の自分はクライアントの話を聞きながらも、自分を主語に仕事をしていたように思います。

—— 当時に戻れるなら、そのプロジェクトにどのような働き方で取り組みますか?

クライアントにもっともっと寄り添ったと思います。

コンサルがバリューを出すには、

Hired Expertとしての出し方

Trusted Advisorとしての出し方

の2つがあると考えています。

(1)のHired Expertは、経営支援のプロとして分析したり、自らの専門性を提供しながら価値を感じてもらいます。基本的にこれが王道のコンサルスタイルです。

他方の(2)Trusted Advisorは、ミッション・ビジョンに寄り添うことを前提に、その会社が本当にやりたいことは何かを聞き、一緒に考えた上で現状打破の戦略を練り、実行まで共にします。

そういうことができるのが、本当の意味でのバリューだと思うんですね。

先ほど触れたプロジェクトの頃、自分はバリューベースで働くことを意識し、Trusted Advisorのように会社に寄り添おうと努力していました。しかし、仕事ベースではまだまだHired Expertだったのだと思います。

コンサルをする前提としてHired Expertの能力が必要ですが、同時にTrusted Advisorとしての目線から、クライアントの「思い」を実現するために必要な施策を見定めるのは、クライアントのミッション達成のためにも不可欠です。

Trusted Advisorの視点から仕事ベースでも企業のミッション・ビジョンに寄り添い、自分のできない部分は周りに助けを求めていたら、あのアパレル子会社は違った結果になったかもしれません。

向き・不向きとどう向き合うか

—— クライアントのミッションやビジョンに、心から共感できない時はないのですか?

普通にありますよ。価値観が理解できず、分かり合えない結果、100%頑張れないプロジェクトもあります。

コンサルタントも人間ですから。それはあながち悪いことではないと思っています。

しかし会社からすると、それが理由でパフォーマンスが変わってしまうと、ビジネスとして成り立たない。

だからどの会社もコンサルタントに対して、「プロとして高い給料をもらっているんだから、それに見合う価値をちゃんと届けて一人前だ」と教育して、コンサルティング費用以上の利益がクライアントに出ることを担保しているわけです。

私自身、苦手なプロジェクトだとしても、必ず平均点以上の結果を出すように心掛けています。

一方で個人として考えた時に、勤めるコンサル企業に任された苦手な仕事をやり続けることが幸せかというと、そうではないと私は思っています。

私はもう10年ぐらい一緒に仕事をしているクライアントもいますが、もともと自分の価値観とフィットする相手だったんです。

だから自分としてもそのクライアントのためとか、その会社のために頑張りたいと、全力が出ていたのだと思うんです。

—— 藤熊さんが、プロジェクトには向き・不向きがあって当然で、悪いことではないと捉え始めたのはいつぐらいですか?

コンサル5年目くらいで、マネージャーになった時期だと思います。プロジェクトを15ほど経験した頃でした。

いろんなクライアントといろんなテーマのプロジェクトをやってきたからこそ、自分はこういう時に頑張れるとか、こういうテーマだとすごいモチベーションが湧くとか、そういうのが見えてくる。自分にとっては、それが5年目でした。

どんなテーマのプロジェクトにも一生懸命向き合うことで、次第に自分に合ったテーマが分かってきます。だから最初は食わず嫌いをせずに、いろいろやってみるほうがいいと思うんです。

私の場合は、BtoC領域のクライアントや新規事業、ジャンルとしてはスポーツ関連のプロジェクトはモチベーションが上がることに気付きました。

だから今は、スポーツに関連する仕事が多いコンサル企業のフィールドマネージメントをプラットフォームとして活動しています。

—— ではマネージャー時代、メンバーとなるコンサルタントに本人が苦手なプロジェクトを頼む時は、どうアプローチしていましたか?

単純にタスクとして依頼するのではなく、きちんと意義付けをするようにしていました。

まず「この仕事がクライアントにとってこういう価値につながる」とか、「このクライアントの事業は世の中に対してこう貢献している」と、プロジェクトに取り組むWhyを説明するのです。

その後、「それを私たちは支援しているから、今目の前にあるこの仕事をするんだよ」とWhatを共有する。

これにより、上位概念と紐づける形でメンバーに依頼するタスクを位置付けることができました。

そうすると作業屋にはなりにくいし、メンバー本人も自分で軌道修正できるようになります。

今回のプロジェクト自体にモチベーションが湧かない人も、ゴールに共感してくれれば、アウトプットを主体的に担うようになってくれます。

自分なりにバリューを出せる所へ

—— 職業を問わず、若い頃からバリューベースで働くメリットは何だと思いますか?

考える視野や範囲が広がることです。

上司から振られるタスクがゴールだと思っている若手社会人は多いと思います。そこから脱して、タスクはその先に何かしらの価値を提供する手段だと意識するだけでも、成長スピードが変わってくるはずです。

そうすると、次第に勤め先やクライアントのミッション、ビジョンに沿ったバリューをちゃんと提供できているのか?が関心事になります。

だから「そもそも何をすべきなのか」や、「なぜすべきなのか」ということを、自然と考えるようになるでしょう。

.jpg)

いつから私がバリューベースで働けるようになったのかと聞かれることがありますが、分からないというのが本音です。

いまだに、自分が今バリューベースで働くことができているのかということもよく考えます。終わりはないとは思っていますけどね。

—— 藤熊さんが就活生に戻るなら、どんな会社に入りますか?

まず、会社に入るという発想を持たないほうがいいというのが個人的な意見です。

最終的にはどこかに所属すると思うのですが、会社も所詮プラットフォームでしかないと思っていて。

どこに行ったら一番良い経験ができるかとか、自分がモチベーション高く仕事ができるか、いろんな学びがあるかと考えた時に、そのステージの自分にとってどこが自分なりにバリューを発揮する場所としていいのか。

そんなふうに選んだらいいと私は思います。

合わせて読む:ラクスル最年少マネージャーが見つけた、最速で結果を出す3つの視点

取材・文:藤原環生、取材・編集:伊藤健吾、デザイン:松嶋こよみ、撮影:遠藤素子