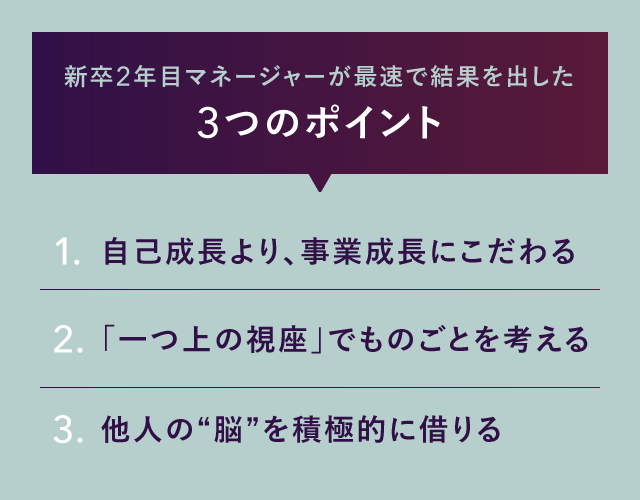

肩書は、結果の後に付いてくる

「最年少マネージャー」という肩書のキャッチーさから、ありがたいことに、メディアで取り上げていただく機会が増えました。

ただ、入社時点から現在のポジションを目指していたわけではありません。こだわってきたのは、ポジションではなく「目標を達成し続けること」です。

僕が担当する事業開発という職種は、上司からの評価や、立派なアイデアを出した数ではなく、「事業をどれだけ成長させたか」で評価されます。とにもかくにも、数字が大切です。

最年少でマネージャーという責任あるポジションを任せてもらえたのは、目標達成にこだわり、事業成長に貢献してきた結果だと思っています。

事業を成長させることへのこだわりが生まれたのは、大学生の頃です。アプリを開発する企業や、キュレーションメディアを運営する企業の長期インターンに参加し、実際に仕事をしてみたことで職業観が定まりました。

大学生当時は「働く」という経験に乏しかったので、働けば働くだけ、おのずと成長できました。事業フェーズも若かったので、自分の頑張りが事業成長にも直結していたと思います。

仕事で成果を上げることは、これほどまでに楽しいのかと感じたことを、今でも鮮明に覚えています。

しかし、気にかかることがありました。「かかわっていた事業が、僕が死んだ後にも、社会のインフラとして残り続けられるか」という問いです。

このとき僕は、自分がかかわった事業を通して、社会に大きな影響を与えたいのだと腹落ちしました。社会に影響を与え、多くの人を幸せにすることに、やりがいを感じるタイプだと分かったのです。

それからというもの、会社内外からの評価は、それらの目的に比べれば取るに足らないものだと思うようになりました。

当時の職業観は、現在も変わらない僕の指針です。評価を求めて働くのではなく、自分が信じられる仕事に就き、最後までやり抜く。これが、僕がずっと大切にしている価値観です。

社会人になり、ラクスルに入社後、ノバセル事業部で最初に担当した仕事は、ジェルネイルを商材として扱う企業のマーケティング戦略構築です。そのときも、とにかくクライアントの事業成長にこだわり、売り上げにつながりそうな意見の収集に全力を注いでいました。

クライアント様の商品を利用されているお客様へのヒアリングはもちろん、サービスを使っていない一般の方や、女性向け化粧品を使っている友人に片っ端から話を聞きました。そこで得られたのは、「一般的なジェルネイルは、はがすと爪が痛む上に、気軽にはがせないため使いづらい」というインサイトです。

担当した商材には、「塗るのが簡単で、はがすのも簡単」という特徴がありました。そこで、これをコンセプトにテレビCMを放送したところ、驚くほど大きな成果が得られました。

そういった形で様々なブランドで成果を出せたことで、社内でもメディアプラニングや、効果分析など領域を広げて任せてもらえるようになりました。成果にこだわったことで、任せてもらえる仕事の幅が広がっていったのです。

「成果にこだわるのが大切だ」という自分の考えが間違っていなかったと確信しましたし、事業を伸ばすためにあらゆる手段を取ることが、先々のキャリアを開くのだと身をもって感じました。

仕事の成果に、年齢は関係ない

現在は、「ノバセルアナリティクス」というテレビCMの効果を番組別・クリエイティブ別に可視化できるSaaSのマネージャーとして奮闘しています。

しかし、順風満帆だったわけではありません。なんども壁にぶつかりましたし、ふがいなさから、落ち込むことも少なくありませんでした。

最初にぶつかった壁は、「自分で決められない」というものでした。

事業部には、広告業界歴が長い先輩社員がいます。彼らは経験も多く、業界のことをよく理解しています。

一方、入社当時の自分には、知識も経験もない。そのため、「自分が下手にアイデアを出すよりも、サポートに回る方が会社にとって良いことなのではないか」と感じました。

その解釈は間違っていなかったかもしれませんが、まずかったのは、御用聞きのような存在になってしまったこと。「先輩が出したアイデアが優れている」という思いから、自ら模索し、働きかけることをやめてしまっていました。

するとある日、上司の田部(ラクスル取締役CMO・田部正樹さん)から、「しゃべらないなら、ここにいる意味ないですよ」とメッセージが送られてきました。クライアントの打ち合わせで、一言も発言しなかったからです。

いまの自分に「価値がない」ことを突きつけられた瞬間でした。

学生時代に「成果にこだわることが大事だ」と理解したはずだったのに、それを忘れてしまっていたのです。

スタンスがないまま仕事をしていても、大した貢献はできません。また、スタンスを明確にできない理由が「事業への解像度が低い」だけなら、それは単なる甘えです。そんな当たり前のことに、気付かされました。

それからは、クライアントとの打ち合わせに、上司を呼ぶのは必要最低限にしました。できる限り自分が仕切り、自分で決め、上司には「後から報告する」というスタイルに変えたのです。

腹を括った結果、スタンスが変わりましたし、スタンスが変わったことで、少しずつ結果も出るようになりました。やはり、仕事に年齢は関係ないのです。

視座を上げると、成果が変わる

ふがいない経験を重ねてしまい、反省もたくさんありますが、それによって得られた視点もあります。例えば、「一つ上の視座で、ものごとを考える」ということ。

「一つ上の視座」というのは、言い換えるなら「一つ上の役職」です。僕の場合なら、事業責任者である田部さんの視点で、ものごとを考えるということです。

田部さんなら、どんな施策を打つだろうか。田部さんなら、どんな人材を採用するだろうか。

そうやって強制的に背伸びをする習慣をつくれば、自分ひとりで実現できるスピードよりも、より速く成長できます。

「一つ上の視座」でものごとを考えるようになってからというもの、目の前の仕事に近視眼的になるのではなく、大局的にものごとを考えられるようになり、成果が出るまでのスピードが格段に上がりました。出せる成果も大きくなったと思います。

例えば、カスタマーサクセスの専任部署を立ち上げたことです。

「運用型テレビCM」を強みとするノバセルは、クリエイティブや放映時間、放映番組などを高速で検証していくことで、広告効果を最大化します。そのため、短期的にはCM効果が小さく見えてしまうことがあります。

しかし、長期的な価値を伝えきれずに、「一度テレビCMを放送しただけで、契約が切れてしまう」というケースが過去に何度かありました。

そこで、カスタマーサクセスの専任部署を立ち上げ、顧客に価値を理解してもらおうと考えたのです。

社内向けの勉強会を主催したり、採用も自分で行ったり、部署の立ち上げに際してできることは何でもやりました。

結果として、カスタマーサクセスは事業部における重要な位置付けになっています。クライアントの事業成長に直結するデータや、提案におけるポイントを集合知にしたことで、弊社が出せる価値が大きくなったからです。

これらは全て、「一つ上の視座」でものごとを考えたからこそ、得られた成果だと思います。

“人に頼れない病”で大失敗

「人に頼る」というのも、働きながら理解した、成果を生む大切な考え方の一つです。

ラクスルは年齢や職種に関係なく、考え方やスタンス、成果によって評価される会社です。

それにもかかわらず、「自分で何とかしないと!」と空回りしてしまい、成果を上げられずにいた期間がありました。結果に対する過度なプレッシャーが、自分を追い詰めていたのかもしれません。

ひとりで頑張ろうとした結果、待っていたのは「成果が一つもない」という深刻な現実でした。

およそ2カ月もの間、全くといっていいほどアウトプットを出せませんでした。事業進捗について報告するミーティングでも、何一つ話すことがないという状況になってしまいました。

もちろん、自分が悪いということは分かっています。そこで、部署の先輩やメンバーに相談してみると、「楠さんは人に頼らないよね」と。そこで、ようやくハッとしました。

そもそも、知識も経験もない自分が、ひとりで頑張ったところで出せる成果なんて、たかが知れています。

もっといえば、事業開発は、多種多様な職種の知見を組み合わせて成果を上げる仕事です。多種多様な“脳”を組み合わせてこそ、成果が生まれます。

自分でやることと、人に頼ることのバランスは、いまだに難しいと感じています。でも、「ひとりで出せる成果には限度がある」と理解したことで、仕事の進め方は大きく変化しました。

このときに重要なのが、頼る相手を尊重すること。

ただ丸投げして「お願いします」と伝えるのではなく、「僕はこう思います。あなたはどう思いますか?」と、相手の意見を尊重したコミュニケーションをすることで、頼る相手の脳を借りながら、自分だけではできなかった仕事ができるようになるからです。

僕自身、まだまだ悪戦苦闘の毎日ですが、若手は多くの人に頼るべきだと考えています。

人に頼るということは、悪いことではありません。むしろ、自分ひとりで空回りしているほうが、よっぽど人に迷惑をかけます。

協力するために組織があるのですから、いつどんなときでも、誰かに頼っていいのです。

素振りをするより打席に立とう

まだまだ未熟な身ですが、これから社会に出るみなさんに贈るアドバイスがあるとしたら、「やりたいことは、いますぐやろう」ということです。

最近では、若手であっても、手を挙げればやりたいことを任せてくれる環境が増えました。自分自身で打席を用意できる時代なので、「まずは下積み期間を経験してから」と考えるは、成長志向のある若手にとって悪手だとも言えます。

僕自身、長期インターンに参加したことで仕事の基礎を早期に学べましたし、現在は経営陣を上司に持ち裁量を持って働ける環境に身を置くことで、自然と視座が引き上げられていると感じます。

例えば、ラクスルでは短期の結果と長期の結果をトレードオフにする思考を良しとしません。売り上げにこだわるのはもちろんのこと、長期的に業界を変えていくという視点も必要という考えを持っています。

そうした視点を持った上司と働くことで、自分にはなかった視点を次々に取り込めています。厳しい環境ですが、下積み期間を数年つくるより、よっぽど速く成長できているはずです。

評価される環境に身を置くのではなく、成果にこだわれる場所を目指す。それくらいの心意気があれば、自ずと評価がついてくると思います。

合わせて読む:【ラクスル松本】ハーバードの教材にもなった、「知の探索」経営

取材:佐藤留美、鈴木朋宏、文:平瀬今仁、編集:オバラ ミツフミ、デザイン:松嶋こよみ、撮影:遠藤素子