「インサイドセールス=テレアポ」の誤解

—— 「インサイドセールス」という仕事を、山下さんの言葉で定義するなら、どのような表現になりますか?

インサイドセールスは「事業成長の要」です。

営業のプロセスを分解すると、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスの大きく3つに分類されます。どれも重要な職種ですが、なかでもインサイドセールスは、事業成長のスピードを決める重要なポジションだと考えています。

営業活動の起点は、アポイントの獲得にあります。その役割を果たすのがインサイドセールスなので、ここが機能しなければ、売り上げを効果的に伸ばすことは難しいのです。

—— 営業活動の起点になる職種なのですね。いわゆるアポインターとは、どのような違いがあるのでしょうか。

「インサイドセールス=テレアポ」のイメージを持っている方がいるとすれば、それは誤解です。

アポイントの獲得も主たる業務のうちですが、ただ電話をかけたり、メールを送付したりすることが、仕事の全容ではありません。

そもそも、確度の低い商談を設定したところで、むだにコストがかかってしまいます。アポイントの数をむやみやたらに追ったところで、事業が停滞してしまうだけです。

例えば、まだ取引のない見込み顧客(リード)と接点を持ち、「自社のサービスに興味がある」状態まで意欲喚起するのも、インサイドセールスの役割です。

「成約に至る確度の高い顧客を生み出す仕事」と言えるかもしれません。

—— 効率的な営業活動を実施するうえで、欠かせない職種なのですね。

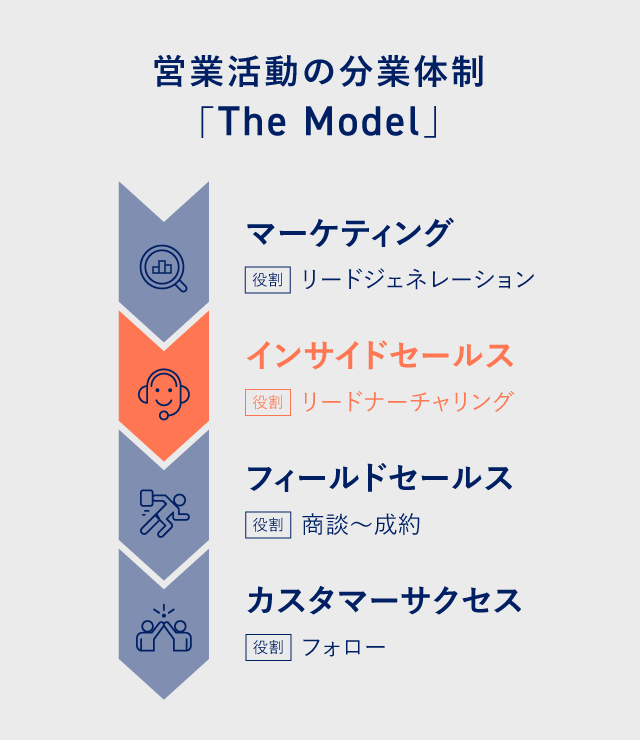

セールスフォース・ドットコムが提唱する営業活動の分業体制「The Model」を知っておくと、インサイドセールスの仕事を正しく理解できます。

マーケターが、Web広告やセミナー、SEOやメルマガなどで見込み顧客とコンタクトを取り、それをインサイドセールスが、より成約確度の高い顧客へと育成します。

顧客の購買意欲が高まった段階で、今度はフィールドセールスが商談を担当します。成約に向け、クロージングするのがこの段階です。

カスタマーサクセスは、サービスを利用する顧客をフォローアップし、継続的な利用を促します。

「The Model」は、集客から継続利用までの各段階で情報を可視化・数値化し、売り上げの増大を目指す考え方です。

どこにボトルネックがあるかが可視化できるので、PDCAを適切に回せるようになります。言ってしまえば、「トヨタ生産方式」と理屈は同じです。

その起点になるのがインサイドセールスだと理解していただければ、僕が「事業成長の要」と表現している理由にも納得していただけるのではないかと思います。

ただ、上記はあくまで一例です。リードの定義も会社によって異なりますし、インサイドセールスの種類や業務範囲は多岐に渡るため、一概に「これがインサイドセールスの仕事です」とは言えません。

.jpeg)

例えば、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客情報管理システム)などのツール導入は、マーケティング部門が担当するのが一般的です。

しかし、私はインサイドセールスの立ち上げ責任者だったこともあり、CRMの構築を担当しました。また、現職ではマーケティング専任のチームがないため、セミナーやイベントの企画、コンテンツ作成やメルマガ送信もインサイドセールス主導で行っています。

また、フィールドセールスと一緒に顧客を直接訪問したり、会議システムを利用して商談に参加したりすることもあります。

—— 職種がインサイドセールスだからといって、業務が限定的になることはないのですね。

弊社が提供する「Leaner見積」は、企業の調達・購買活動を管理・適正化するためのクラウドサービスです。大手製造業の基幹系業務に関わるシステムのため、顧客の稟議フローが複雑な場合が多々あります。

そうした場合、完全な分業体制を敷くより、すでに顧客との信頼関係を構築しているインサイドセールスとフィールドセールスが密に連携するほうが、効率的なケースもあるんです。

インサイドセールスとフィールドセールスの共通点

—— インサイドセールスとして活躍するうえで、どのような能力やスキルを身に付ける必要があると思いますか?

フィールドセールスやカスタマーサクセスと比較すると、インサイドセールスは、顧客と深い関係性を築く仕事ではありません。

営業と聞くと、懐に入り込むスキルが求められると考えられがちですが、インサイドセールスはむしろ「広さ」が求められます。

例えば、自社の製品をセールスするにあたり、「製造業には刺さりそうだ」というヒントを得たら、それを抽象化して訴求方法を考えます。

架電ではなく、メルマガやホワイトペーパーの配布が効果的な場合もあるので、アプローチの方法も幅広く検討しなけれないけません。

そうした意味で、「分かりやすく伝える」能力が非常に重要です。

ある一つの企業のニーズを捉えた一言が、他の会社にも効果的だとは限りません。汎用的なニーズなのかを精査し、それをいかにして広げていくかに、インサイドセールスの手腕が問われます。

—— 同じ営業職でも、使う筋肉が違うんですね。

とはいえ、深い顧客理解が必要なのは、一般的に想像される営業職と変わりません。

リードナーチャリング(見込み顧客の購入意欲を高め、将来的な受注につなげていくこと)を効果的に実践するには、お客様が何に悩んでいるかを瞬時につかみ、事例を元に先回りして適切な提案をする必要があります。

また、質問をされたときには、パッと明確な答えを出さなければいけません。

これができるかどうかは、オンライン・オフラインにかかわらず、「どれだけ顧客を理解しているか」にかかっています。

「アポ取りの電話では笑顔で話しましょう!」といった営業担当者向けのノウハウもありますが、僕はそれほど重要なことだとは思っていません。

そんなことよりも、お客様の困りごとを明確に把握し、それを解決する方法を、事例をもとに提供できるほうがよっぽど大切です。

—— 使う筋肉は違っても、究極的に求められる能力は、フィールドセールスやカスタマーサクセスとは変わらないんですね。

役割が違うだけで、「深い顧客理解によって、顧客の成長に貢献する」という目的は変わりませんから。

インサイドセールスはつらい仕事なのか?

—— インサイドセールスとして働いていて、最もやりがいを感じる瞬間について教えてください。

「確実に価値を提供できるお客様」のアポイントを獲得できた瞬間です。

僕は究極、日本社会をよくするために働いています。日本社会がよくなるには、レガシーな領域を変革していかなければならず、「Leaner見積」はそれを実現するプロダクトです。

だから、価値提供できる未来が見えたときは、ものすごくテンションが上がります。

深く顧客を理解したうえで、「このお客様の課題は、絶対に弊社のサービスで解決できる!」と確信できたなら、仮に購入意欲が低くとも、電話で30分以上粘ることもあります。

もしそこでアポイント獲得できなくても、ご迷惑にならないのであれば、半年など長期間に渡ってコンタクトを取り続けます。

セールスを断られてしまうことに苦手意識を持っている人も少なくないと思いますが、絶対に貢献できると思えるなら、諦めずにコンタクトを取り続けるべきです。

もう少しで、自社だけでなく、顧客にも価値を与えられるのですから。

—— 見込み客からアポイントを断られ続けることが、つらくなることはありませんか?

僕はあまりつらさを感じませんが、もちろんそういった方もいると思います。

例えば、前職では達成が困難なほど高い目標を掲げていたので、チーム全体が疲弊することがありました。

特にアポイントの取得数がKPIになると、手段と目的が逆転してしまい、誰も幸せにならない働き方になってしまうことがあるのも事実です。

そうした事態を防ぐには、アポイントの数だけではなく、有効になった案件数をKPIに置くなど、緻密な目標設定を行うことが必要です。

また、個人のモチベーション管理として、「基本は断られるもの」という前提を持っておくのも大切です。

顧客にとって価値があるものだとしても、それをすぐに理解してもらえるとは限りません。また、もちろん「断られる=自分が悪い」ということもありません。

そこでお断りの理由を聞き出し、それが明確になれば、事業としては大きな前進です。

インサイドセールスは、将来性の高い注目職

—— インサイドセールスという職業は、今後どのように発展していくと思いますか?

ますます需要が増していきますし、若い世代からの人気も高まっていくと思います。

というのも、インサイドセールスを突き詰めていくと、お客様のニーズを見極める力やニーズをセミナーなどのコンテンツにする企画力、端的に製品の魅力を伝えるコミュニケーション能力やデータをもとに行動を改善する分析力……と、ビジネスパーソンに求められる重要なスキルが身に付くからです。

また、インサイドセールスの「その後」にも、面白いキャリアが待っているのも魅力の一つ。業務範囲が広いので、自分の適性や興味を深掘りする機会にもなり、発展性が非常に高いのです。

1社に深く向き合いたい方であれば、フィールドセールスやカスタマーサクセスを、幅広い顧客へ価値を届けたいのであれば、マーケターを目指すこともできます。

捉えたニーズをプロダクトに生かしたいのであれば、PdM(プロダクトマネジャー)やPMM(プロダクトマーケティングマネジャー)に進む道もあります。

私であれば、お客様の業務の仕組みを変えて、より事業成長に貢献していくことがモチベーションの源泉です。将来的には、プロダクト開発にも関わりたいと思っています。

—— 新卒でインサイドセールスに配属されるケースが増えていると聞きます。山下さんは、キャリアの早い段階でインサイドセールスを経験することをお勧めしますか?

ビジネスパーソンとしての基礎力が身に付く意味で、非常に優れた選択肢だと思います。

とはいえ、顧客視点でいえば、まだ会社に入ったばかりの方から営業の電話を受けることに不安がないわけではありません。

プロダクトに興味を持ったとしても、そもそも自社についてあまり理解していなかったり、こちらの課題についての理解が甘かったりすると、どうしても印象が悪くなってしまいます。

2.jpeg)

もし新卒でインサイドセールスを志すなら、教育体制が整っている環境に身を置くべきだと思いますし、顧客理解を深めるための学びは、日々続けてほしいと思います。

そうでなければ、いわゆるアポインターとしてしか成長できず、インサイドセールスの醍醐味を知ることができません。

とはいえ、バックグラウンドに必ずしも営業経験がある必要もないため、簡単な仕事ではないものの、挑戦するハードルはそれほど高くありません。

もし興味があるのであれば、ぜひチャレンジしていただきたいなと思います。

合わせて読む:【真理】入社3年、売上5億円。“doda歴代No.1セールス”が意識し続けた、たった一つの営業術

取材・文:岡田菜子、編集:オバラ ミツフミ、デザイン:松嶋こよみ、撮影:遠藤素子