変わるSIer、SEにはどんな変化が?

社会全体のデジタル化や恒常的な人手不足もあり、転職市場で引く手数多なITエンジニア。だが、SIerにいる「システムエンジニア(SE)」の未来は、2000年代から長らく不安視されてきた。

主な原因は、クライアントからシステム開発を請け負い、いわゆる人月商売で開発要員を提供してきたビジネスモデルにある。

元請けとなる大手SIerが、二次請け、孫請けへと業務を切り出す多重下請け構造。下請けになればなるほど裁量は小さく、納期に追われてプログラマーとして仕様の決められたコードを書き続ける激務の日々......。

Googleでシステムエンジニアと検索すると、上位の関連語に「つらい」「やめとけ」といったネガティブワードが出るなど、負のイメージがつきまとう。

加えて、元請けになる場合が多い富士通のような大手SIerも、近年はDXに取り組む事業会社のシステム内製化などを理由にピンチを迎え、ビジネスモデルの転換を迫られている(下の記事参照)。

【直撃】富士通トップに問う、IT業界は変われるのかこの記事内で社長の時田隆仁さんが語る、「お客さんが内製化することで富士通が必要なくなるのであれば、それは富士通に存在意義がない。それだけのことです」という言葉は、そのままSI産業全体の未来とも言い換えられるだろう。

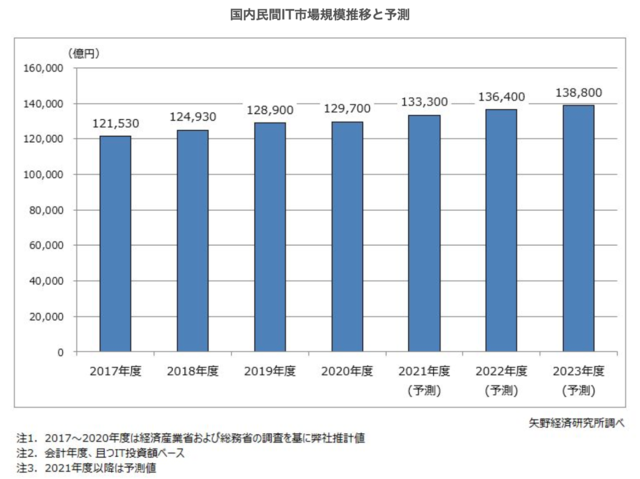

だが、客観的にデータを調べると、違った景色も見えてくる。SIサービスを中心とする国内IT市場の規模は、数年〜10年単位で見ると伸び続けているからだ。

矢野経済研究所が発表した調査結果では、2020年度の国内IT市場規模は前年度比0.6%増の12兆9700億円。今後の予測値も伸びている。

同研究所は、テレワーク実施に向けた環境整備や、デジタル化・事業変革の必要性を認識した企業によるIT投資が、拡大を後押ししていると分析している。

また、この背景には、前述したSIerのビジネスモデルが時代に適応して少しずつ変わっているという事実もある。

情報サービス産業協会(JISA)が昨年3月に出した「2020年版 情報サービス産業基本統計調査」によると、サービス業態別の売上高は

SIサービス型:調査企業のうち61社/平均493.5億円

ソフトウェア開発型:調査企業のうち173社/平均109.5億円

ITアウトソーシング型:調査企業のうち45社/平均145.1億円

という結果に(参照元)。

SIサービス型の売上高が依然として大きいものの、企業数ではソフトウェア開発型が最も多く、クラウド運用支援も含むITアウトソーシング型も売上平均で一定のシェアを占めている。

これが示すのは、SIerが提供するサービスや仕事内容が多様化しつつあるということ。業界で働くSEにとっても、単なる受託開発にとどまらない仕事の機会、キャリアアップのチャンスが広まりつつあるのだ。

そこで本稿では、JobPicksに経験談を投稿してくれたロールモデルの中から、現在SIerで働くエンジニアの声をピックアップするとともに、SE経験を生かして転職した人のキャリアパターンも分析。

世間で言われるイメージの真偽を見ていこう(注:ロールモデルの所属・肩書は、全て本人が投稿した時点の情報)。

現役SEに聞く「身に付くスキル」

製造業向け基幹業務システム(ERPパッケージ)開発・運用を手掛けるアミックに新卒入社した今村彰太さんは、システムエンジニアのやりがいを次のように語っている。

豊富な知識とノウハウ

製造業のお客様に対する豊富な経験があり、自分が入社するまで知らなかった知識やノウハウを学ぶことに刺激があります。 また、基幹システムの自社パッケージを持っているので、お客様の要望を柔軟に対応でき、開発知識、プログラミング知識も身に着けることもできます。 新卒で入社し、最初のキャリアは開発者として、パッケージの開発を行うことで自社製品への理解を含め、今では基本設計、要件定義でお客様の要望を聞いて、設計するキャリアにステップアップしています。 このように、自社パッケージを持っていることで、個人の希望するキャリアを尊重してもらいやすく、また経験豊富な方々が多いので、仕事がやりやすく、やりがいを感じています。

今村さんの投稿を見ると、受託開発一辺倒のSIerとは異なり、開発者としてのキャリア形成にさまざまな可能性があることが分かる。SEのキャリアパスは、勤め先の事業形態によって大きく変わるということだ。

独立系SIerの日本ビジネスシステムズに勤める今野海さんも、自社がSaaS製品を展開していたことで、開発者魂をくすぐられる仕事に従事することができたという。

冒険

担当していた製品は、当時まだ世の中に浸透する前だったように思われる。

今野さんの他のコメントでは、クライアント向けのシステム開発を経験することで、自社プロダクトの開発だけでは得られない知識が学べることも分かる。

常に初心者

常に初心者であること。 具体的には、目線は常に初心者として持っておくこと、これが大切と思う。 何事もそうであるかもしれないが、業界として専門用語を多く聞くと思われる。 初めてのときは誰しも、その言葉はなんだろうと疑問に思うだろう。 その感情は相対するお客様も抱くものである。 誰もが分かる言葉に再現後化した上でお客様と会話すること、 自分の中に知識を落とし込むこと。 これこそが知識の定着と、お客様と会話する上で重要なことと思われる。 なお、お客様に知識がある場合にはすべての言葉を簡素化する必要はないため、相手がどこまでの知識を有しているのかという前提を図ること、これも会話をする上で重要である。 再現後化と、前提の確認ができればこの職業だけでなく、どの業務にもきっと応用は効くであろう。

クライアントワークは相手の意向ありきで、契約の内容次第では手掛けられる業務範囲も限られる。これがSEの難しさであるのは事実だ。一方で、さまざまな企業を相手にしても技術を分かりやすく説明するコミュニケーション力が身に付く環境とも言える。

SEは、担当案件に応じてシステム開発の上流工程から入り、要件定義をして開発チームや顧客企業の関係者と協業していくのが主な役割。

業務の過程で得られる「設計力」や「プロジェクトワークの基礎知識」「人に伝える力」などは、SEを経験した後、キャリアパスを広げる上で大きな武器になる。

元SEの転職事例に学ぶ「経験の生かし方」

近年、SE経験者の転職先として多いのは、自社プロダクトを開発するWeb・アプリ企業や、自社のDXを推進中の事業会社(社内SEとして転職)、それを支援するコンサル企業などだ。

少し変わったところだと、決済関連のフィンテックサービスを手掛ける大手IT企業やスタートアップが、金融機関向け勘定系システムの開発経験を持つSEを積極的に採用する動きもあった。設計面でも運用面でも、セキュアなシステムが求められるためだ。

だが、こういった転職先以外にも、SEの経験を生かせる職種は広まっている。

東京海上日動システムズでSEを経験した後、監査法人のトーマツに転職した齊藤慶太郎さんは、現在担当するデータアナリストの業務に「向いている人」の傾向を次のようにコメントしている。

統計的探究プロセスに基づく分析の精神

データアナリストはデータの解析を行う職業だが、主に統計的な分析が可能な領域を分析対象としている。 集計したデータの中からある一定の法則性や相関関係を見出した上で施策を提案したり、予測モデルを作成し将来的な需要まで見越して実際の業務に活かしていくこと等が、データアナリストの仕事となる。 なお、データアナリストはビジネス以外に、スポーツや気象、政治、医療、教育など様々な分野で活躍しているが、データアナリストを大別するとコンサル型とエンジニア型に分類される。 コンサル型はデータ分析の結果から課題解決の具体的な提案を行い、エンジニア型は分析結果をシステムの改善や構築に活かしていく。 データを扱うプログラミングスキルはもちろん、ビジネスの理解や論理的思考力、プレゼン能力等も必要だが、統計的探求プロセス(PPDACサイクル※)に基づく分析の精神が何よりも必要な仕事である。 ※Problem, Plan, Data, Analysis, Conclusion

「データを扱うプログラミングスキルはもちろん、ビジネスの理解や論理的思考力、プレゼン能力等も必要だが、統計的探求プロセス(PPDACサイクル※)に基づく分析の精神が何よりも必要な仕事」という投稿内容の前半部分は、SE時代に身に付けたものと推測できる。

IT技術の継続的学習、コミュニケーション能力、調整能力

SEになるための必須資格などは特にないが、コンピュータや情報技術に関する知識やプログラミングに関する経験は業務上必要不可欠である。そのため、ネットワーク、データベース、プログラミング言語などのシステム開発に関連する幅広い知識や、日進月歩なIT技術の継続的学習が要求される。 また多くの開発案件は、プロジェクトリーダーの配下に複数人のSEが分担してプログラムの設計や要件定義を行う。そのため、顧客との打ち合わせで要望を引き出すコミュニケーション能力や、プロジェクトをまとめながら円滑に進めるプロジェクトリードやプロジェクトマネジメント能力が要求される。また、複数人のチームで業務を円滑に遂行する調整能力がある人は重宝される。

新卒でSEになった後、現在はAIベンチャーのエクサウィザーズでAIエンジニアを務めるAkihiro Satoさんの投稿を見ても、上記のような経験が生かされていると読み取れる。

AI技術を使うからAIエンジニアなのではなく、AIで問題を解決するのがAIエンジニア

AIエンジニアは、AIを使えるからAIエンジニアなのではなく、AIも使って問題を解決するスキルを持つからこそAIエンジニア。 あくまでAI技術は仕事道具の一つであって、トンカチひとつで家は建てられないように、問題を解決するには広範なIT技術/ビジネスドメインを把握した上で、これらを組み合わせて解決方法をデザインし、実装するという仕事。 顧客やビジネスメンバーは問題を解決したい・利益を上げたいのであって、AIを使いたいから相談しにきているわけではない。ビジネス上の課題の裏に隠れている技術的・システム的・人的な課題の洗い出しと、望ましい状況(To-Be)になると、ビジネス的には何が良くなるのか?を把握した上で、解決手段を(AIも視野に入れて)考えるのがAI(を手段として使う)エンジニア。

特に「広範囲なIT技術/ビジネスドメインを把握した上で、これらを組み合わせて解決方法をデザインし、実装する」力は、さまざまな開発案件を経験する中で得られるものだ。

オージス総研でのSE経験を経て、TSUTAYAを運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブで複数職種を経験した後、ポケモンセンターにてプロダクトマネージャーに就いたTaketani Wataruさんのコメントからは、「自分の知らない領域への好奇心」が重要だと分かる。

これも、SEとしてさまざまなクライアントワークを行う中で磨くことができるマインドの一つと言える。

好奇心が強いこと

テクノロジー、デザイン、マーケティング、ビジネス… プロダクトマネージャーの仕事の領域は広く、それぞれのスペシャリストと一緒になって仕事をしていきます。 自分の知らない領域の内容でも 「どうなっているんだろう?」「なぜだろう?」と考える人の方が より早く知識や経験が増え、より主体的にプロダクトに関わり、より早く遠くへ一歩を踏み出せるようになるため【好奇心が強いこと】は プロダクトマネージャーにとって重要な資質のひとつだと思います。 もちろん、ひとりで仕事をするわけではないので 全ての領域をプロフェッショナルなレベルにまでする必要はないですが コミュニケーションをする上で、全く知らない・興味がない人に比べると大きなプラス要素になります。

SIerはプロジェクトごとに業務範囲が異なるため、SEの仕事をすれば技術面・ビジネス面の知見を自由に広められるとは言い切れない。特定の開発・運用プロジェクトに長期間配属されるケースもあるからだ。

とはいえ、他の職種の人たちとチームワークをするのは間違いなく、その中で知識を広めていく経験は必ず武器になる。

このプロジェクトワークに慣れているという点に注目すると、富士通でのSE経験を経て事業開発やコミュニティマネージャーへとキャリアを広げた河原あずさんにとってもメリットがあったと推測される。

人の価値を見出し、混ぜ合わせながら新しい価値をつくりだす

人は誰しも「個」を持っています。「個」とは、その人自身が持っている、その人ならではの価値であり、こういう風にありたいという思いです。その「個」同士を活かしつつ、丁寧に混ぜ合わせながら、新しい価値をつくりだす。それが、「コミュニティアクセラレーター」の仕事になります。 伊藤園、NHK、オムロン、東急などの大手企業やスタートアップ、行政と数多くのプロジェクトをプロデュースしていますが、うまくいく秘訣は、担当者の「こういうことをかたちにしたい」という思いを一緒に言語化することです。そして、そのために必要な人たちをつれてきて、混ぜ合わせ、実際に場づくりやコミュニティづくりをかたちにしていきます。 言語化された「個」同士が混ざり合い、それぞれのメンバーが価値を発揮しあえると、自分でも思いもよらないアウトプットが生まれます。ある会社のプロジェクトでは会長賞を受賞するまでに成長したり、あるプロジェクトでは50を超えるメディアに取り上げられることもありました。 人をつなげる仕事は、そのプロセスを通じて、新しい価値を世の中に提示していくことだと考えています。

「うまくいく秘訣は、担当者の『こういうことをかたちにしたい』という思いを一緒に言語化すること」。これはまさに、SEに求められる重要なスキルだ。

さらなる発展形として、SE→ドワンゴのソフトウェア開発チームのリーダーを経て、角川ドワンゴ学園が運営するネットの学校「S高」校長になった吉村総一郎さんのようなレアケースもある(下の記事参照)。

急拡大するN高が、新校で「技術者の校長」を抜擢した理由

吉村さんは、S高の姉妹校となる「N高」立ち上げ時からプログラミング教育全般を統括していたそうだが、意外過ぎる転身の裏側にはこんな共通点があったと語っている。

エンジニアからプログラミング講師、学校長へと立場が変わっても、結局、僕のやっていることは『ソフトウェアの力で誰かを幸せにする』ということだと思っていて。今は、その延長線上として、ソフトウェアで社会課題を解決するという目標が加わったという感覚です。

本稿で何度か触れたように、SEは勤め先のサービスラインアップや担当するプロジェクト次第で思うような開発業務ができないこともある。

ただ、「ソフトウェアの力で誰かを幸せにする」という原理原則を肝に銘じて仕事に臨めば、長い目で見て思わぬチャンスを手にするケースもあるのだ。

SEの次は、Webエンジニアか社内SEか......と考えている人にも、こうしたロールモデルの事例を見ながらキャリアの可能性を広げてほしい。

合わせて読む:【完全図解】「ジョブ型」雇用で、仕事、給料、昇進はこう変わる

文・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳