転機は川上量生氏の一言

吉村さんは、新卒で入社したSIerのインクス(現・SOLIZE)に始まり、2012年に転職したドワンゴでも、一貫してソフトウェア開発を行ってきた。

『ニコニコ生放送』のプラットフォーム開発でリーダーを務め、40〜50名のソフトウェアエンジニアを率いる社内でもトップクラスのエンジニアとして活躍していた。

学校教育とは無縁だったが、キャリアをシフトしていくきっかけになったのは、2つの出来事があったからだ。

一つは、2014年に発表されたドワンゴとKADOKAWAの経営統合だ。

エンジニアではない社員も全員プログラミングを習得するという号令の下、「準エンジニア試験」に合格すると手当が付くという制度の準備にかかわることになり、初めてプログラミング未経験者に教える立場を経験した。

もう一つが、2015年、N高設立に動いていたドワンゴの川上量生氏(かわかみ・のぶお / 現・角川ドワンゴ学園理事)にかけられた一言だ。

「吉村君、たくさん部下がいて新卒・新人社員の教育もやっているでしょ。その経験を生かして、N高のプログラミングコースの教材を作ってくれない?」

Webサービスの開発から、教育の世界に。戸惑いはなかったのか。

「結構すんなり受け入れました(笑)。やる意義のある仕事だと思えたからです」

その裏側には、ドワンゴで新卒採用を担当するようになった頃から感じていた、学校教育への違和感があった。

「情報工学を学んでいた学生を面接しても、プロダクト開発で本当に使える技術を知らないことが多々ありました。例えば、データベースの基礎理論は知っていても、Webサービスの運営で何がデータベース構築の肝になるのかを知らないのです。チームで大量のコードを書く作業も、やったことがないという学生が多くいました」

大学で教わる内容と、企業が行うプロダクト開発で必要な知識には、大きな乖離があると痛感した。

「つまり『作りながら学ぶ』という基本ができていない。ソフトウェアの力を使って、身の回りの問題を解決するという経験が足りないのではないかと感じていました」

そんな課題意識を持つようになっていた吉村さんは、「中学を卒業した人がプロのエンジニアとして就職できるようにする教材を作ってくれ」という川上氏のオーダーに即答する。

なぜ面接で落ちる? 1年目の失敗

N高の開校以来、吉村さんはプログラミングクラスで使う教材から指導カリキュラムまで、ほぼ全てを独力で作成してきた。

「従来のプログラミング学習では、まず文法書を読んで基本を学び、その後に問題を解いていくような学び方が多かったと思います。でも、それでは途中で挫けてしまう人も多いし、何より面白くありません。ですから、N高では必ず何か実際のモノを作りながら学ぶことにして、座学を極力減らすようにしています」

このコンセプトもあってか、今では学生プログラマーとしてメルカリやクックパッドといった有名企業にインターンで採用される人が育っており、就職や大学のAO入試に合格する生徒も増えているそうだ。

川上氏が最初にオーダーした「プロのエンジニア」を育成するクラスとして、結果を出し始めている。

もっとも、最初は思うようにいかなかった。

「N高の設立1年目は、プロとして通用する『技術』を身に付けてもらうことにフォーカスし過ぎていました。その結果、生徒はインターンやアルバイトの面接で失敗し続け、大学のAO入試にもなかなか受からなかったんです」

当時から、教材やカリキュラムの内容には自信があった。だからこそ、吉村氏は原因を必死に考えたという。

そこで気付いたのが、「スキルがあるだけでは、プロとして通用しない」という教訓だ。

プロダクト開発の現場で求められるのは、技術知識だけではない。

他のエンジニアを尊重しながらチームで開発にあたることの大事さや、お互いに認め合える関係性を築くことなど、ソフトスキルと呼ばれる「働く姿勢」や「態度」も大切になる。

「これらがないと、雇う側からすると『一緒に働くのは難しい』となってしまいます。それに、講師や同級生と楽しくコミュニケーションできるとか、一見プログラミング学習に関係なさそうなことが、本人の学習モチベーションを左右することも分かってきました」

こうした教訓を踏まえて、2年目以降はプログラミングスキルの向上だけではなく、人格面の成長を促すような機会も意図的に作っている。

具体的には、「ネットの学校」ならではのオンラインコミュニティ活動を通じて、間接的に指導をすることが多いという。

「オンライン・オフラインに関係なく、ちゃんと挨拶するように促す。自分が何かしらのプロダクトを作ったら、恥ずかしがらずに公開して自慢する。逆に、他の人がプロダクトを作ったら褒めるようにする。こういったことを、マニュアルとして教えるのではなく、作り手の文化として伝えています」

その他、日々、新しい技術ニュースを取り入れるようにするなど、エンジニアとして必要な行動習慣を伝えるようにしてから、生徒のアルバイト・インターン合格率は一気に上がり出した。

教育の肝は開発現場で学んでいた

実は吉村さんにとって、こうした視点は、講師業をやる中で初めて学んだものではなかった。

ソフトウェア開発の経験を通じて、「知っていたことを教育の世界で再発見した」形だ。

例えば、エンジニアの間で名著の一つとして知られる『Team Geek ―Googleのギークたちはいかにしてチームを作るのか』という本がある。

副題にある通り、グーグルのエンジニアが執筆したチーム運営に関する本で、中では「HRT」(ハート)と呼ばれるものの必要性が記されている。

謙虚(Humility)

尊敬(Respect)

信頼(Trust)

の頭文字を取った言葉で、これらを大切にしながらオープンなコミュニケーションを推進することが、チーム開発の鍵になるという。

周囲に天才と呼ばれるようなエンジニアが集まるグーグルですら、このような姿勢がないと、成長(成功)することはできないということだ。

「学校教育も同じだと思っています。講師をやっていると、私自身がエンジニアとして開発チームの運営をする中で学んできたことが、実はプログラミング教育にも役立つと感じることが多々あります」

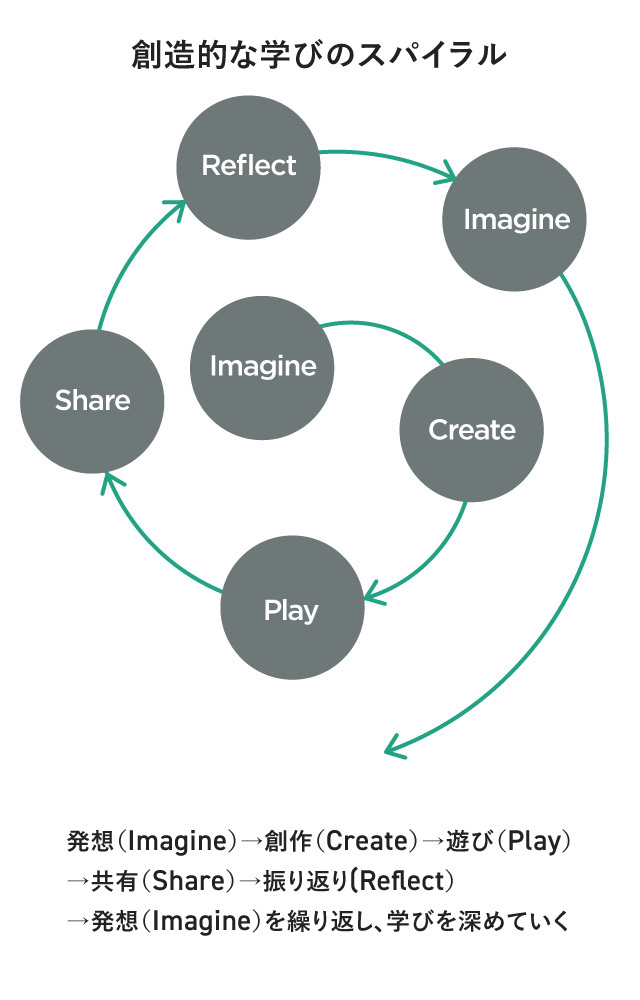

その言葉の通り、エンジニアの時から参考にしていた「創造的な学びのスパイラル」も、プログラミングクラスのカリキュラムに取り入れている。

これは、小中学生向けプログラミング教育でよく使われるScratch(スクラッチ)と呼ばれるプログラミング言語を開発した、MITメディアラボのミッチェル・レズニック教授のアイデアだ。

「このスパイラルは、実際のソフトウェア開発でもよく行うプロセスです。何かアイデアを思いついたら、プロトタイプ(試作品)を作ってみて、インターネット上で発表する。次にユーザーの反応を見ながら、ダメなところを直したり、違う技術を使って問題解決に取り組む。この繰り返しを通じて、作り手として成熟していくのだと思います」

2020年7月〜9月には、N高とジェイアール東日本都市開発のコラボで、駅の高架下エリアを「デジタル技術を使ってもっと楽しく、もっと快適に過ごせる『行きたくなる商業施設』にする」という特別授業も行った。

これも、「創造的な学びのスパイラル」で学んだプログラミングスキルを生かす場だ。

「この時のプロジェクトでは、生徒がJRの社員さんから現状をヒアリングして、様々なモックアップ(試作品)アプリを開発したり、3Dアニメーションで作りたいものを表現していました。実際にアウトプットしながら学んでいくことで、本当に社会の役に立つプログラミング手法を身に付けていくと考えています」

ソフトウェアの力で誰かを幸せに

かく言う吉村さん自身も、アウトプットすることで飛躍的に成長したと感じる瞬間があった。

社会人2〜3年目の頃、趣味でTwitterボット作成サービス『Charabot(キャラボット)』というソフトウェアを自作したところ、多くのユーザーから反響があったのだ。

「本業では企業向けシステムの開発をしていたので、ユーザーから直接、リアルタイムに反応があるのがとにかく楽しくて。仕事がある中で運営するのは大変でしたが、ユーザーの期待に応えたいと、Webサービスに関するいろいろな技術を勉強しました」

現在行っている講師の仕事も、この時の体験に近いものがあるそうだ。

生徒の反応を見ながら、教材やカリキュラムをアップデートしていき、その延長でN高のシステムインフラと新機能開発でも主導的な立場でかかわってきた。

今でも自分でコードを書き、N高の“教室”となるシステムを改善し続けているという。

「エンジニアからプログラミング講師、学校長へと立場が変わっても、結局、僕のやっていることは『ソフトウェアの力で誰かを幸せにする』ということだと思っていて。今は、その延長線上として、ソフトウェアで社会課題を解決するという目標が加わったという感覚です」

今後、N高やS高では、VR技術を活用した新しい学び「普通科プレミアム」を展開していくと発表するなど、テクノロジーと教育を今まで以上に融合させ、教育をアップデートしていくという。

エンジニアの手腕と思想が、教育手法の進化をさらに加速させそうだ。

■ 合わせて読む:【ドワンゴ川上】生徒数日本一。N高が「第2のN高」を作る理由(NewsPicks)

取材・文・伊藤健吾、編集:佐藤留美、デザイン:九喜洋介