コンサル就職は「条件付き」で勧める

私は就職する前、大学院に通っていました。いま22歳だったらというテーマでお話するなら、まずは当時の自分に「大学院に行かず就職しなさい」と伝えたいです(笑)。

大学院に進学したのは、高校の時から大好きだった物理の世界で、研究者になろうと思っていたから。物理学の発展に人生を捧げようと研究室に入ったのですが、1日中実験室にこもって、孤独にデータを集める生活がどうにも合わなかったんですね。

そこから方針転換してマッキンゼーに就職したのは、ほとんど偶然です。

就活をしたことがなく何も分からない中で、同級生に「倉橋は論理的だから、コンサルが合うんじゃないか」と言われまして。それを真に受けて、コンサル業界で就活を始めました。

結果、新卒で入社したマッキンゼーの仕事は、とにかく刺激的で楽しかったですね。

一般的に、若手コンサルタントは「早めに専門領域を決めなさい」とアドバイスされます。だから、配属されるプロジェクトも、業界やジャンルが似通ってくる。

でも、私はビジネスアナリストとして、幅広い業界の案件にかかわらせてもらえました。おかげで知的好奇心をくすぐられる機会が多かったのです。

研究とは違ってチームプレーなのも性に合っていたし、担当案件が変わるたび最短で知識を得なければならないので、基礎的な学習スキルが身に付きました。

これはビジネスパーソンとして、とても汎用的なスキルです。当時の私なら、コンサルに就職したいと考える学生に、無条件でお勧めしていたと思います。

ただし、もしキャリアの目標が「ビジネスを動かす人になる」ことなら、コンサルより、実力主義で年功序列ではない事業会社に就職したほうが近道になる。

今の私がこう言えるのは、MBA留学と楽天での経験を通じて、経営のリアルを叩き込まれたからです。

「計画通りの成功は1割以下」の衝撃

マッキンゼーで2年半ほど働いた後、私はキャリアを中断して、社費留学でハーバード・ビジネススクールに通わせてもらいました。

就職した当時に描いていた「世界を見たい」という思いが捨て切れなかったのです。

マッキンゼーに入った直後にリーマン・ショックが起きたこともあり、海外オフィスのプロジェクトに携わる機会が激減していました。そこで、興味を持っていたMBAを取りに行こうと決断します。

ハーバードでの学びは、「コンサル最高!」と思っていた私の価値観を、想像以上に覆してくれました。印象に残っているのは、MBAの代表的な学習法と言われるケーススタディです。

例えば、2010年頃にアメリカで起こったトヨタ自動車の大規模リコール(アクセルペダルに不具合が生じた車体を回収、無料修理した一件)を題材に、「あなたがトヨタの経営者ならどう対応するか?」と議論を重ねるのです。

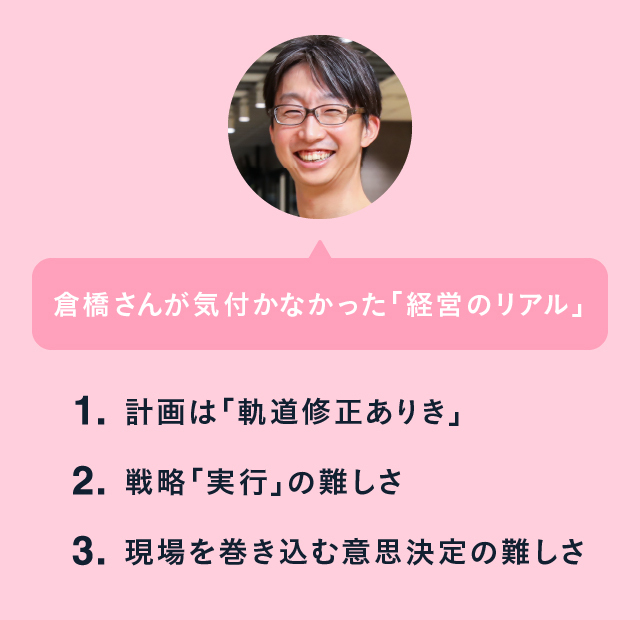

ケーススタディを通じて、事業計画と呼ばれるものがいかに机上の空論なのかを痛感しました。

他の授業でも、アメリカで大きな成功を収めたスタートアップ100社を研究したら、創業時に立てた計画通りに成功した会社は10%以下だったという話を聞き、衝撃を受けたのを覚えています。

コンサルタントとして戦略立案を支援してきた私にとって、こうした学びは目からうろこでした。

ビジネスでは、計画や戦略以上に大切なものがある。言葉にすると、当たり前だと感じる人もいるでしょう。私も今ならそう思います。

でも、マッキンゼーの仕事はとにかく忙しく、若手時代はひたすらデータとファクトを調べて経営課題を探る毎日でした。

業務はエクセル作業が3割、パワポ作成が3割、残りの時間で議論するという感じで。睡眠時間を削りながら働いていたので、経営の泥臭い部分まで目を向ける余裕がなかったのです。

それに、コンサルは年齢に関係なく、超一流の大企業で要職に就く方々と同じテーブルに座って議論をさせていただける。そんな刺激的な環境に、知的好奇心は完全に満たされていました。

なので、経営は実行こそが大事という当然の事実にも、気付くことができなかったのだと思います。

本当の実行力を学んだ修羅場体験

MBA留学で「半径5メートルの環境」を変えて、実行の大切さを知った私は、帰国後、本当にわがままな話ですがマッキンゼーを辞めて楽天に転職します。

社費留学だったので、経費は親族に借金をして数年かけて返済しました。

29歳の私にとってはけっこうな額でしたが、将来を考えると、今すぐ実業の経験を積むほうが大切だと思ったのです。

転職先に楽天を選んだ理由は、物理学を専攻した私にとって、事業の数字がリアルタイムに出てくるITビジネスが魅力的だったから。また、泥臭く実行する力を重視する社風と聞いたので、コンサル時代に経験できなかった部分を鍛えたいと考えていました。

ただ、今考えると、この頃の私はまだまだ考えが甘かった。実行力という言葉の意味を、本当の成果主義の環境で学ばされます。

ハイライトは、入社して社長室に配属された後、アメリカにある子会社の社長を任された時のことです。楽天グループの中では珍しく、BtoB向け(法人向け)サービスを展開する会社で、事業環境の急変に伴う業績不振のテコ入れをするのが役割でした。

赴任した当時は、1年でターンアラウンド(事業再生のための方針転換)をして新規事業を始めるという戦略を立てていましたが、ほとんどが計画通りに進まず......。

ビジネスは、戦略以上に「人」の動きが成否を分けるのだと改めて痛感しました。

結果的に軟着陸する形で会社を継続できたものの、既存事業を縮小するために従業員をリストラしたり、他部門に異動してもらうケースもありました。

赴任中に新規事業を形にすることもできず、私としては何もかもできなかったという思いしかありません。

責任と権限を持ちながら、あらゆる意思決定にかかわったという意味では貴重な経験で、経営の仕事は性格に合っていると確かめることもできました。

それでも、リストラ宣告も含めてシビアな決定を繰り返すのは、理屈を超越した難しさがあった。

かかわる人の人生まで背負いながら意思決定をするには、きれいごとではないリーダーシップが必要。そのために自分はどう動くべきかを、何度も考えさせられました。

まず「現場の仕事と人」を知れ

先ほど「ビジネスを動かす人になりたいなら、実力主義で年功序列ではない事業会社に就職するのが近道」と話したのは、こうした経験をしてきたからこその本音です。

私自身、2017年に楽天よりずっと若いスタートアップのSmartHRに転職しました。

転職した当時は今の60分の1程度の売上規模で、主力の人事労務管理サービス「SmartHR」の機能もまだまだ少なかった。それでも、当時から熱心に使ってくださるお客さまがいたので、大きく伸びる可能性があると感じていました。

また、これが転職で最も重視した点ですが、SmartHRにはどんどん権限移譲するカルチャーがありました。

創業者にしては珍しく、宮田(昇始さん。2022年1月1日に代表取締役CEOを勇退して取締役ファウンダーに)はとにかく人に任せるのがうまいんですよ。

【直撃】SmartHR、異例の「CEO退任」の舞台裏入社する前から「ビジネス面の意思決定は全部任せます」と言われていたものの、本当にこれまで一度もああしろ、こうしろと指示されたことがない。

その分、結果を出すための責任が伴うわけで、入社後はできることを全部やってきたつもりです。

サイト導線の改善プロジェクトをやった時は、マーケティングチームと一緒にワイヤーフレーム(Webページのレイアウトを定める設計図)から書き直したり。見込み客との接点づくりで展示会に出た時は、私自身も丸々1〜2日、ブースの前に立って名刺交換と営業をしていました。

スタートアップは何でもやらなければならないという現実もありますが、事業を育てるには「現場の仕事と人」を知るのが大切です。そう認識していたこともあり、楽しくやっていました。

それに、現場を知ることは、組織全体の実行力を高めるヒントにもなります。

こういう仕事は、マッキンゼーでコンサルを続けていたら、おそらくできなかったと思います。

ビジネスは総合格闘技。寝技でも立ち技でも強い人を「市場価値が高い」と言うなら、ビジネスの上流から下流まで、なるべく早く経験できる環境に身を置いたほうがいい。

最初に話したように、コンサルは他の仕事では得られないようなスキルが身に付きますし、コンサルを天職だと感じて働き続けるベテランもたくさんいます。

だから、就職でどちらを選ぶかは目標次第というか、どういう働き方を心地良いと感じるかで変わってくるでしょう。

ただ、「戦略を描く」「実行を支援する」だけでは、総合的なビジネススキルが身に付かないということも、ぜひ覚えておいてほしいです。

意思決定した回数が人を強くする

ちなみに私自身がそうだったように、就職する前にどんな仕事が天職かを知るのはほとんど無理だと思います。

学生が、実力主義で年功序列ではない会社を見極めるのも、働いたことがない状態では難しいでしょう。

企業と同じで、最初に立てた計画通りのキャリアを歩む人はまれです。だからこそ、「自分はこんな仕事が向いているんじゃないか」「こんな仕事ならテンションが上がるんじゃないか」という仮説を立てた上で、やってみながら検証していく姿勢が大切だと思います。

まずは1つ、目標を定めて、そこに向かって頑張ってみる。今は転職も当たり前にできる時代なので、若い時の選択は、途中でどうとでも軌道修正できます。

それでも、就職前に会社のカルチャーを見極めたいという人はどうすればいいか。

完璧に見極めるのは無理という前提で話すなら、自分がすでに働いていて、特定の職業で転職先を探すような感覚で質問してみるのがいいでしょう。

例えば自分がマーケターだと仮定して、「過去にマーケティング部にいた方で、別部門に異動して活躍している人や、新規事業をやり始めた人はいますか?」と聞いてみる。

全員が異動していたら、定期的に社員をジョブローテーションさせるカルチャーだと推測できるので、特定の専門性を深められる環境ではないと考えられます。

部署の人数の1割くらい、異動先や新規事業で活躍している人がいるなら、希望した社員にチャンスを提供してきた会社と言えるかもしれません。

こうやって情報を集めながら、社会人になる「最初の意思決定」をしてみてください。

意思決定の機会は、就職してからもたくさんあります。むしろ、他人を巻き込むような意思決定をどれだけしてきたかが、ビジネスパーソンとしての地力を決定付ける。

だから、私は会社のメンバーに相談された時も、必ず「あなたならどうしますか?」と尋ねるようにしています。

ある仕事でABC3つの選択肢があるとして、「この件を一番考え抜いていたはずのあなたは、どれが一番良い選択だと思いますか?」と。

判断しにくい状況でも、仮説や集めた情報を基に自分の意見を決めて、選択したことをやり遂げる。この繰り返しが、意思決定の精度を高めるのです。

私の経験談を読んでくださったコンサル志望者の方が、記事を読んだ上で自分ならどう決断するか、意思決定する助けになったら幸いです。

取材:小原由子、文:伊藤健吾、取材・編集:佐藤留美、デザイン:堤 香菜、撮影:遠藤素子