手を使わず、30秒で歯が磨ける未来に

ユニークな働き方をする次世代の担い手たちに、15分間のインタビューをする動画番組『働くっていいかも!』。いまどんな仕事をしているのか、なぜそのキャリアに至ったのか、これから何をしたいのか......。友人の紹介もしてもらって、“ビジネスの輪”をつないでいきます。

今回注目したジョブ(職)は「研究開発職」。早稲田大学大学院時代に、宇宙体験AR/VRを開発する田中克明さん(#07出演)の後輩だった栄田さんに話を聞きました。栄田さんは教授と研究室メンバーと共に、全自動歯ブラシの開発と提供を目指すGenicsを起業しました。

──どんなプロダクトを開発しているのですか?

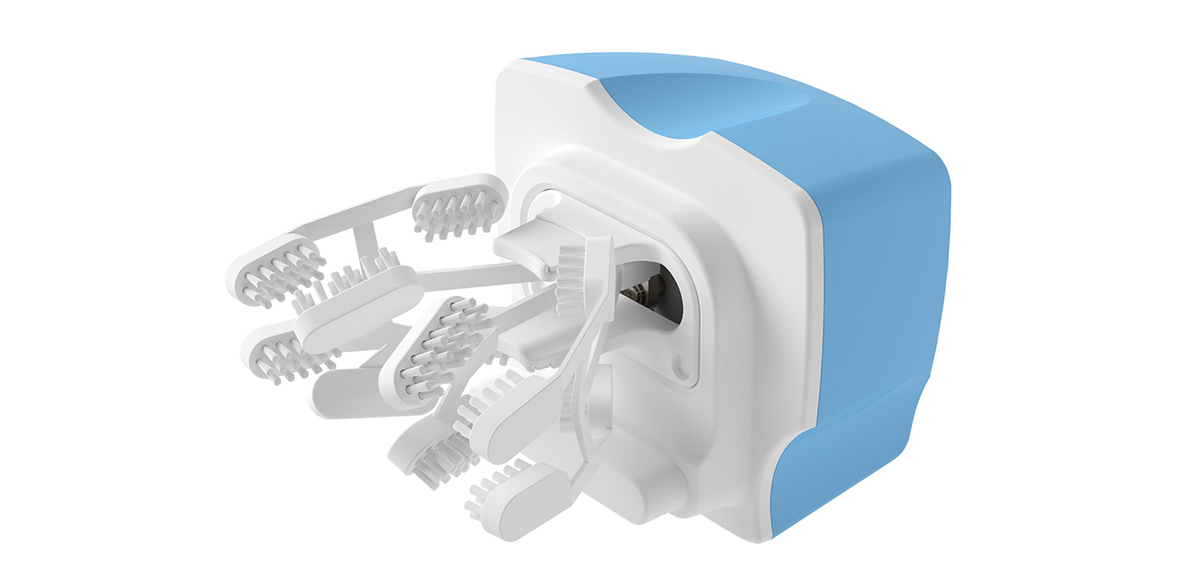

栄田:ロボット技術を活用して、「次世代型全自動歯ブラシ」を開発しています。

よく一般的な電動歯ブラシとの違いを聞かれるのですが、そもそも電動歯ブラシはヘッド(植毛部)は動くものの、自分の手でハンドル(持ち手)を動かして磨く必要がありますよね。

一方で、「次世代型全自動歯ブラシ」は口にでくわえるだけで、何もせずに勝手に歯を磨いていきます。小さなブラシがたくさんついており、歯をいろんな角度から同時に磨くことができるんです。

磨く精度やスピードを研究しており、最終的にはわずか30秒程度で磨き切ることが可能な製品を目指しています。

「国民皆歯科健診」が追い風に

──どういった顧客を想定していますか?

栄田:もちろん研究開発者としては、すべての人々に使ってもらいたい気持ちはあるのですが、まずは「歯磨きに苦労されている人」に届けたいです。

実は、上腕障害や老化によって思い通りに手を動かせず、誰かの手助けで歯を磨いている方がたくさんいます。その人たちにとって、全自動で歯を磨けることは大きなメリットがあります。2023年内に提供できるように、研究開発を進めています。

──「歯磨き」の重要性が世の中で高まっていると感じますか?

栄田:正直、「歯磨き」の重要性が世の中にまだ十分、浸透しきれてないなと感じます。

歯がダメになると、食べ物を噛み砕くことが難しいので、食そのものが細くなり、栄養不足で、ますます健康を損なってしまう悪循環が起こります。ただ、歯磨きを怠るとそうなってしまうというのは先の話。現状で歯が生えそろっている人には「自分ごと」と捉えるのは難しいですよね。

一方、いい兆しもあります。政府主導の「国民皆歯科健診」をご存じでしょうか。

2025年の実施を予定しており、健康診断と同様に、全国民が年に最低1回は歯科健診を受ける内容です。この制度が実現すれば、健診を通じて、多くの人が「歯磨きをもっとしっかりやらなければならない」と思うようになるでしょう。そして、歯磨きをしっかりすることの面倒くささにも気づくはずです。

研究室で共感「歯磨き面倒くさい」

──「全自動歯ブラシロボット」開発のきっかけは何ですか?

栄田:全人類が使えるプロダクトって何だろうか? 日常的な行動で面倒くさい行動って一体、何だろうか? ある日、大学研究室のメンバーとブレストした際に出たテーマが「歯磨き」だったんです。

毎日やっているけど歯をキレイに保つことって難しい。歯医者に行くと「もう少し丁寧に歯磨きをしてください」と叱られる。そういうエピソードで盛り上がりました。

あらゆるモノがあふれている世の中ですが、僕は研究開発者として、ロボット技術を使って「まだ世の中にないプロダクトを作りたい」という思いがありました。ロボットと人間が当たり前のように一緒に暮らす生活。それに「次世代型全自動歯ブラシ」はピッタリだと思ったのです。

──企業の商品・サービス開発で聞くブレストって、大学研究室でもするんですね。

栄田:僕が参加していた起業家育成の授業は、一般的な理系の研究室でやる講義や研究とは異なります。一緒に参加していた田中さん(#07出演)をはじめ、学生たちで「自らの研究分野をきちんと世の中に発信するにはどうすればいいのか」について日夜、ブレストや発表していました。

大学院に入った直後から、研究室で埃を被った数々のロボットたちを目の当たりにしてきました。どれもかなりの研究費と労力をかけて作られた素晴らしいものでしたが、研究室で眠っているのを見てショックを受けました。

実用性の高いロボットって一体何だろうか。チームメンバーと一緒にブレストして、歯磨きロボットの開発のアイデアにたどり着いたのです。

製品を必要とする顧客から問い合わせがあった時

世の中にまだない新しい製品を開発している段階で、自分たちが開発してい

研究と起業で考えた「博士課程の意義」

──研究とビジネスをどういう関係性で捉えていますか?

栄田:元々、自分が研究者になることすら想像してなかったのですが、「次世代型全自動歯ブラシ」を作りたいと思ってから、「研究とビジネスって不可分なんだ」と気づきました。

今は、研究が進んでいって、生み出したいプロダクトが明確なので、ビジネスの方に力を注いでいます。でも、別の新しいプロダクトを生み出したいなと思ったら、多分、研究が中心になるのかなと思います。

まだないプロダクトや価値を生み出すときには、このように研究とビジネスを行ったり来たりすることが、理想なのではないでしょうか。

──そもそも学部から修士、博士課程に進む意義は、どこにあるのでしょうか?

栄田:研究テーマで成果をしっかり出すために、博士課程に行くことは価値が十分にある選択だと思います。修士課程では、研究テーマを決めますが、わずか2年の間で形にすることは非常に難しいんです。

私の経験に照らすと、博士課程では自分で書類を書いて申請しないと、研究費が使えません。このため、時間をかけて自分のやりたいことを探索し、他者に伝わるまでに整理する力をしっかりと培う経験が積めると思いました。

もし、企業で「次世代型全自動歯ブラシ」の開発ができたら、就職もありだと思っていました。でも、当時そのような研究をできる企業はありませんでした。そんな時、自分が探求したいテーマや開発を突き詰めるには、博士課程は僕にとって最高の環境でした。

実は僕も、学部生や修士課程の時、先輩たちがなぜ博士課程に行くのか疑問でした。ただ今では、自分の経験からやりたいことや作りたいものが明確ならば、博士課程も選択肢としてお勧めしたいですね。

日々挑戦・日々忍耐

日々挑戦・日々忍耐

次回は、栄田さんのご紹介で、空飛ぶクルマを開発するテトラ・アビエーション代表の中井佑さんへのインタビューを公開予定です。

番組や記事への感想はハッシュタグ「 #いいかも」とつけて、X(旧Twitter)に投稿してください。もし気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけるとうれしいです。

(文:池田怜央、写真提供:栄田源、映像編集:長田千弘、デザイン:高木菜々子、編集:野上英文)