分析スキルだけでは不十分

—— BCGは言わずと知れた戦略コンサルティングファームです。コンサルタントではなく、データサイエンティストとしてBCGで働くことになった経緯について教えてください。

高校の時から数学が好きで、楽しみながら受験数学に取り組んでいました。しかし、当時は「どのように数学が社会に影響を与えているか」が見えていませんでした。

そんな中、大学で経済学や統計学を学び、「数学ってこんなふうに応用できるのか」と知ったのが、データサイエンスに興味を持ったきっかけです。

また、さまざまな授業や課外活動に取り組む中で、教育に興味を抱くようになり、大学院ではデータサイエンスと教育の融合として教育経済学を専攻し、新卒では教育分野の事業会社に就職しました。

しかし、自身のデータサイエンスの知識が限定的だったことに加え、データサイエンスの力で組織を変えていくという経験に乏しかったことも相まって、高等教育の現場でデータの利活用を実際に行うまでのハードルの高さを痛感することになります。

このままでは、自分の目指すデータ利活用は実現しないだろうと感じるようになりました。

そこで、総合コンサルティングファームに転職し、教育分野以外のデータ活用の経験を積むことにしました。

データの利活用を通じて組織全体を変革していくプロジェクトに数多く携われたのは、現在のキャリアにもつながる良い経験でした。加えて、何より有意義だったのは、プロフェッショナルファームならではのプロ意識に触れられたことです。

例えば、コミュニケーション一つとっても明確な意図が求められます。

「どのタイミングで、どのようなコミュニケーションを取るのか」といった部分に至るまで、細かく気を使う習慣が身に付きました。

一方、「システム導入のみを担当するのではなく、より一気通貫で顧客の課題解決をしたい」と思うようになりました。

そんな思いから、仮説構築から実装まで一貫して担えるBCGに転職して今に至ります。

—— 「データサイエンティストの仕事はデータ分析だけではない」という声をよく耳にします。BCGのデータサイエンティストは、どのような役割を担うのでしょうか?

確かに、かつてはデータサイエンティストの役割として、分析アルゴリズムを実装できるだけで価値になる時期もあったかと思います

しかし今では、YouTubeをはじめ、さまざまなオンライン教材があります。誰でもデータサイエンスの知識にアクセスして学ぶことができるようになりました。そのため、データサイエンスの知識があるだけでは不十分です。

私たちはデータサイエンティストですが、マインドはコンサルタントと同じです。単にデータを分析するだけではなく、データの背後にあるビジネス課題を常に意識しています。

クライアントの課題に対して、どのような仮説を立て、どのような対策を考えるのか。このようなフレームワークはBCG社内に浸透しており、データサイエンティストも例外ではありません。

分析の前に勝負はついている

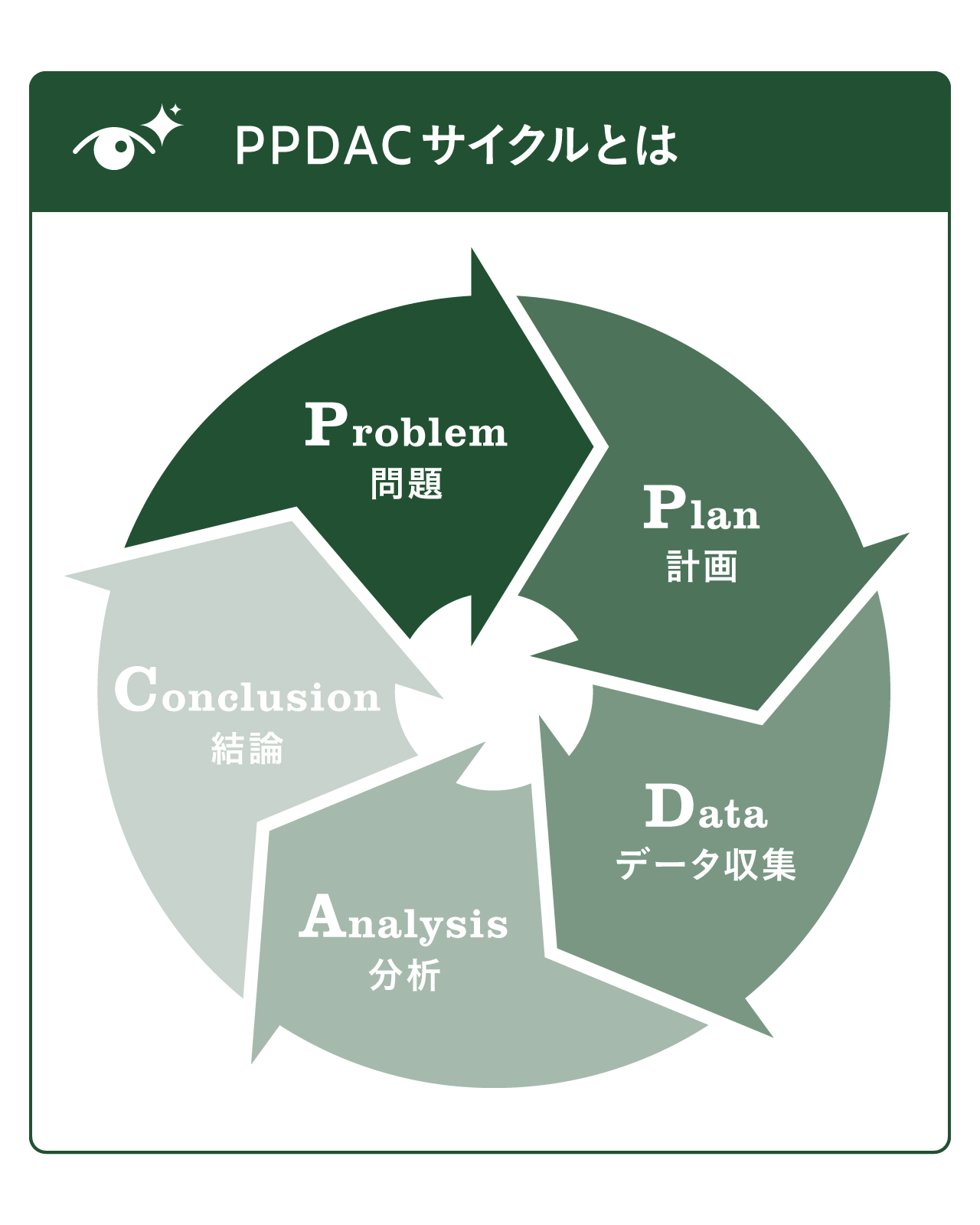

—— データを用いた問題解決のフレームワークとして、「PPDAC」サイクルが大事だと言われます。分析の現場で、このサイクルを意識することはありますか?

私も、大まかには上記のような流れで仕事を進めています。

ただ、このサイクルでは分かりづらいですが、各要素の重要度は必ずしもイコールではありません。

特に、最初のProblem(問題)とPlan(計画)の部分が仕事の9割です。Data(データ収集)の前に勝負はついている、といっても過言ではありません。

最初の部分で間違った計画を立ててしまうと、後に続く全ての部分が無意味になってしまいます。そのため、最初の部分が肝心です。

—— その仮説構築の部分について、どう業務を進めているのですか?

ポイントは、クライアントとの対話を通じた仮説構築・磨き込みです。データ分析を行って出てくる結果が、本当にビジネス上インパクトのあるものなのか、まずは事前にクライアントとしっかり議論します。

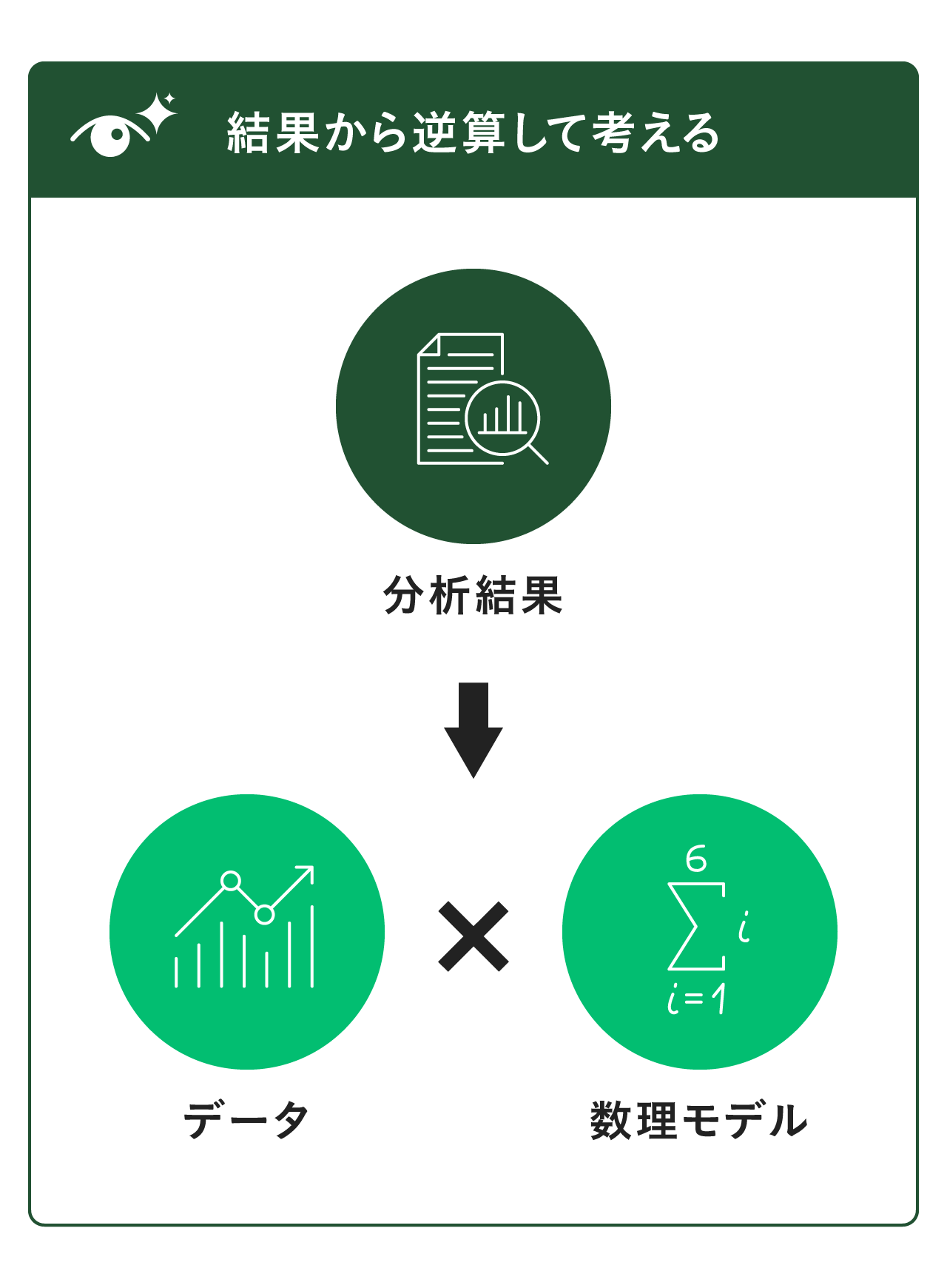

分析を始める前に、「クライアントの課題解決にはAという結果が必要なはずであり、Aという結果は、BというデータをCという数理モデルで分析することで得られるだろう」というような仮説を用意しておきます。

ただし、肝心の「本当にAという結果がビジネス上意味のあるものなのか」の部分については、データサイエンティストだけで議論しても結論は出ません。

このような「分析の外」の部分に関して、どれだけクライアントと議論できるかが鍵となり、それをもとに我々BCGでも戦略コンサルタントとデータサイエンティストが議論をしながら分析、検討を進めていきます。

データありき、もしくは数理モデルありきになってしまうと、意味のない分析に時間を使うことになってしまいかねません。

また、求める結果の部分が明確になったとしても、クライアントと検討すべきことはたくさん残っています。

データに関して、「どれくらいの期間のデータを集めるか」を決める時にも、やはりクライアントとの対話が必要になってきます。

例えば、「顧客の購買履歴から将来の購買行動を予測する」というプロジェクトがあったとしましょう。

その際に、顧客の購買履歴のデータをどの程度さかのぼればいいのか。半年なのか1年なのか。もしくはそれ以上なのか。

このような場合、対象となる商材の特徴についても理解を深める必要があります。

季節などの周期性が顧客の購買行動に大きな影響を与えるような商材の場合、少なくとも1年以上のデータをさかのぼって取得しない限り、顧客の購買パターンを正確にモデルが学習することはできません。

逆に、年間コンスタントに購入されるような商材であれば、比較的短いスパンの購買データであっても有意義な示唆を導き出すことができるかもしれません。

このように、データサイエンティストだけでは良い仮説構築はできません。対象となるビジネスや製品に関する深い知識を持つクライアントとの対話の中で、仮説を磨いていくプロセスが必要不可欠です。

想定外にも対応する

—— 最初の仮説構築でなるべく想定外の事象を減らしているとはいえ、実際に分析を始めてみて気付くこともあるのではないでしょうか?

もちろんあります。最初に立てた仮説通りにいくことばかりではありません。

自動車業界のクライアントの利益改善を目的としたあるプロジェクトでは、良い意味で想定外なことがありました。

まず背景情報として、対象となる商材は単価がそこまで高くはなかったのですが、「多くのお客さまがさまざまな種類の商材をまとめて買っている」という特徴がありました。

さらに、クライアントにヒアリングをする中で見えてきた課題として、営業パーソンは経験と勘に頼った営業トークで商品をおすすめしているという現状が分かったんですね。

「Aという商材を買ったお客さまは、Bという商材を買う可能性が高い」というような購買特性を社内で共有できていなかったため、営業効率が必ずしも最大化されていなかったというわけです。

このような課題を踏まえ、「購買特性をデータで可視化して、社内で共有すれば数億円規模で利益改善することができる」という仮説を立てました。

そして、お客さまの購買履歴から「この商品を買う確率はこのくらいだ」という情報を一覧で提示してくれるツールを作ることにしました。

こうして出来上がったプロトタイプを導入してみたところ、「営業経験の浅い社員の研修にも使えるのでは」という声をクライアントからいただきました。

利益改善を目的としたツールとして作ったので、予想外でした。

お客さまにすすめるべき商材の情報を一覧できるということは、裏を返せばクライアント社内の営業のコツが学べるツールでもあります。

最初に立てた仮説を越えたプロダクトが生まれたプロジェクトであり、とても印象に残っています。

「巻き込み力」は必須スキル

—— こういう「想定外」も含めてコントロールしながら成果を出すには、どんな能力が求められるのでしょう?

「好奇心」と「巻き込み力」が鍵になると考えています。

前述のように、今はデータ分析のスキルだけでは差別化しづらく、総合力がより問われるようになりました。

そのため、知的好奇心を持ってエンジニアリング領域(データ分析基盤や処理速度を考慮した実装など)やビジネス領域(分析対象となるビジネスモデルや製品など)の知識やスキルを学び続ける姿勢が大切です。

ただし、1人で全てをカバーすることは不可能なので、チームメンバーやクライアントを巻き込んでいくことも自ずと求められます。

—— 「巻き込み力」は実際の業務でどのように生きてくるのでしょうか?

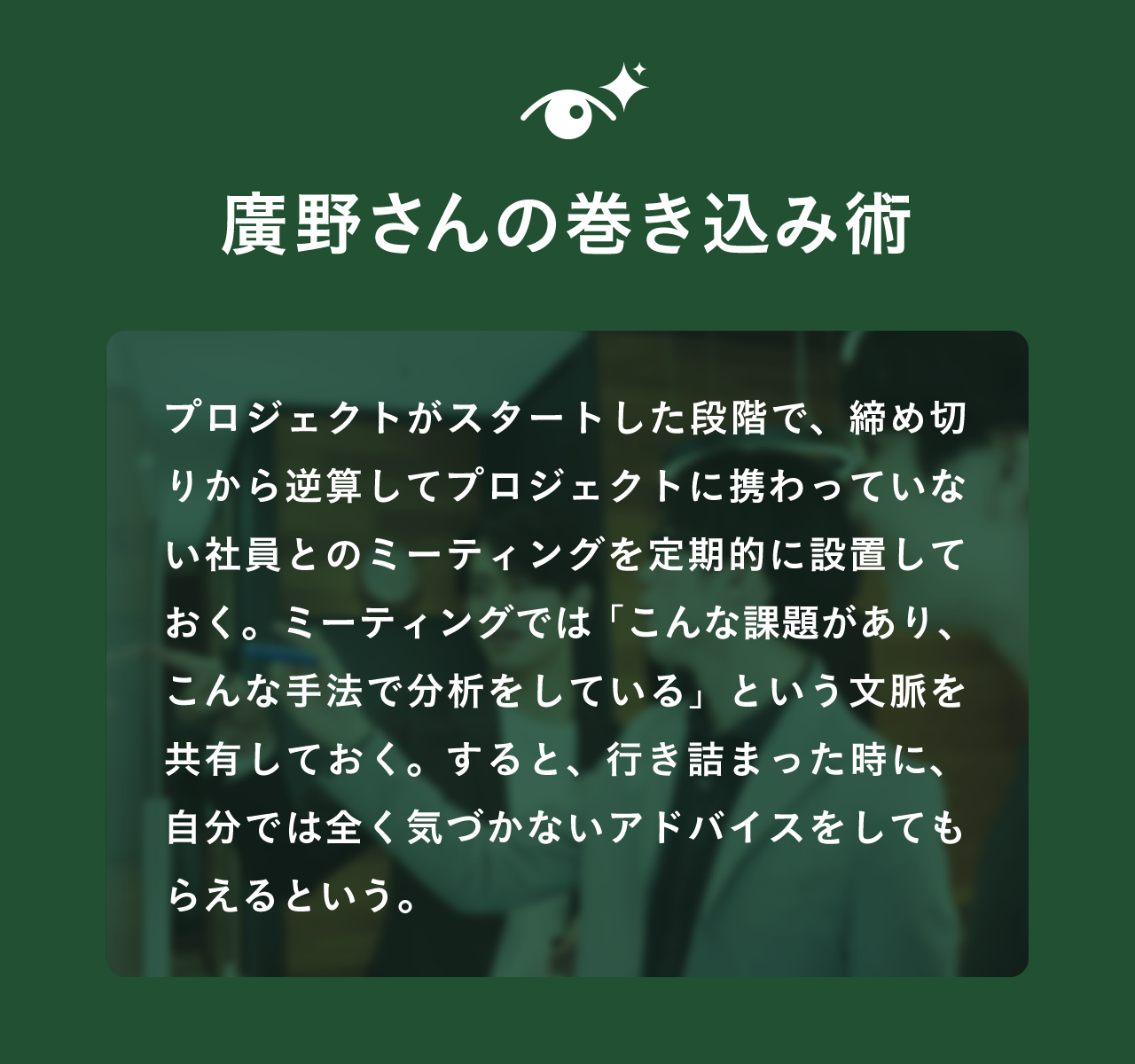

「巻き込み力」はリスクヘッジにつながります。

データサイエンティストだけではないと思いますが、1人で仕事を抱えていると、どうしても視野が狭くなり、自分の考えに固執してしまうこともあります。

そうなると、自分の結論が間違っているのにもかかわらず、結論を正当化するようなデータ分析を行ってしまいかねません。

そんな時、自分の視野の外にあるものが突破口になります。一人ではどうにもならないような時は、社内の力を借りることで大抵解決できます。

我々は、個人のスキルだけでなく、チームの力で結果を最大化しています。

私自身、これからもデータサイエンスという技術を自分の軸としながら、コンサルタントの問題解決手法なども学んでいきたいと考えています。

そして、周囲のメンバーを巻き込みながら、チームでさらなるクライアントの課題解決に取り組んでいきたいです。

【就活まとめ】9人の先輩から学ぶ、仕事と会社の選び方文:安保 亮、編集:伊藤健吾、デザイン:浅野春美、撮影:遠藤素子