暗い奴は暗く生きろ

父親が新聞記者だった影響なのか、小さい頃から国語の成績だけは、やたらよかった。

しかし、国語以外の教科はほとんど苦手で、おまけに鈍臭い。運動神経が悪く、飲食店のバイトもマルチタスクにパニック状態。

ネクラで、友だちに本音で悩みを打ち明けることもできず、恋人ができることもない。知り合いがほぼ誰も見ていないブログに、自分の気持ちを書き綴る学生時代を過ごしていた。

新卒では、正確性が求められるメーカーに営業職として入社してしまった。自分の特性を活かせる環境とは、真逆なのにもかかわらず……。

入社から5年が経っても毎日怒鳴られるばかりで、頭の中も机の上もぐちゃぐちゃ。このままだと、遅かれ早かれ、自分が「潰れる」感覚があった。

「向いていない仕事を続けて、このまま潰れるくらいなら、思い切って好きなことを仕事にしてみたい」

転職を考えたとき、頭をよぎったのは「文章を書く仕事がしたい」という思いだった。

大学時代から書いていた日記のようなブログは、仕事がつらくなるほど文量が増え、製本すると書籍4冊ほどになっていた。

とはいえ、「文章を書くのが好き」というだけで、どんな仕事をしたらいいのか分からない。

求人情報サイトで、編集者やコピーライター、広報の仕事を検索してみる。しかし、業務未経験でできるような案件は限りなく少ない。

やりたい仕事も、その仕事への就き方も、学生時代にもっと考えておけば……。27歳の今になって急に目指しても難しいのだと、ようやく自覚した。

では、何を軸に仕事を選ぼう?

「文章を書くのが好き」の裏側にあるものを考えたときに、「人間への興味」なのではないかと思った。

私がブログを書いていた理由は、人との付き合い方や自分自身に思い悩んでいたからだ。それは、裏を返せば、それだけ人間や自分の内面に興味があるということかもしれない。

そう考えて、人材紹介のリクルートエージェント(現・株式会社リクルート)の選考を受けた。

無事に内定はもらえたものの、社風が合うかとにかく不安だった。内定後の社長面談で、「私はネクラで鈍臭いので、きっとリクルートの明るくスピード感ある社風に向いていないです」と率直に伝えたほどだ。

オドオドと話す私の姿を見た当時の社長は、『暗い奴は暗く生きろ―リクルートの風土で語られた言葉』(新風舎 / Amazonリンク)というOBの本を紹介しながら、こう言った。

「人材領域は、突き詰めれば人のネガティブな部分に向き合う必要もある仕事だよ。ネクラなままで大丈夫」

「いいじゃない、書きたいという思い。全然潰さなくていい。この仕事、書くこと向いているよ」

その言葉に背中を押され、中途採用支援の営業職として入社を決めた。

自分のハッシュタグは何か?

入社してからも失敗ばかりで、配属されて1週間でトラブルレポートを2つ書くほどのレベル。スタートはとにかく最悪だった。

でも、時間はかかったが、転職者のネガティブな気持ちに寄り添い、求人票をこだわって書くことで、少しずつ成果を上げられるようになってきた。

『暗い奴は暗く生きろ』。入社当時の社長が教えてくれた本のタイトルは、その後も自分を支えてくれたし、より「自分らしい」キャリアを築くきかっけになった。

「ネクラ」や「コンプレックス」は、エネルギーの方向性を間違わなければ、爆発的なエネルギーにもなり得る。

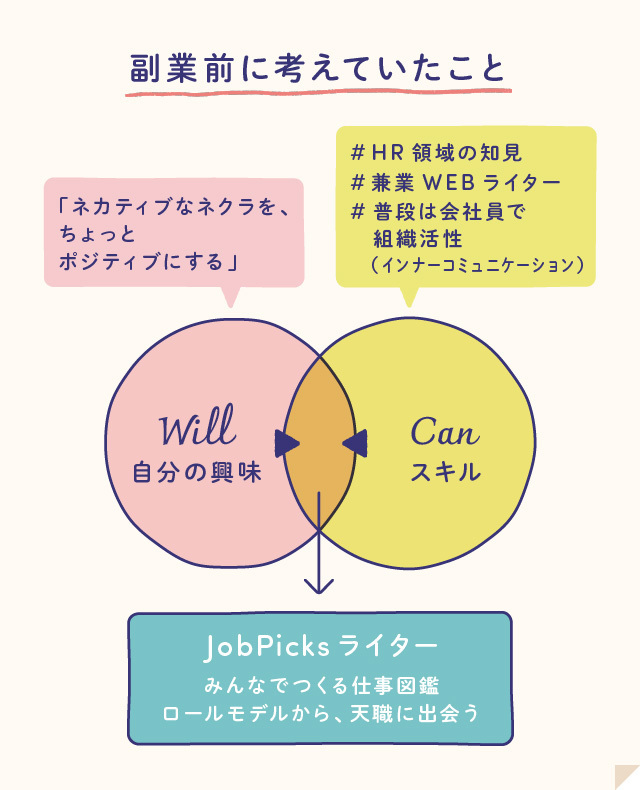

かつての自分と同じような「ネガティブなネクラ」を、「ちょっとだけポジティブにする」お手伝いがしたい。いつしか、そんな風に思うようになっていった。

ブログも非公開で個人的な日記を書くだけではなく、ちゃんと公開して書くようにしたことで、大好きなゲームからビジネスや人生を哲学する記事が、何度かバズった(下記参照)。

ブログをきっかけに、知人経由でライター業を頼まれるようにもなった。社内でも「文章を書く仕事のほうが向いているのでは?」と、インナーコミュニケーション(社内広報)の企画職に異動することもできた。

「好きなことを仕事にしたい」という、ネクラな私史上、最も大胆な決断は、私の人生を大きく変えてくれたわけだ。

また、あるとき「もっと書くスキルを上げよう」と通ったブックライター養成講座で、交流会のために自分の強みをハッシュタグにして、編集者に見せる機会があった。

「#HR領域」「#兼業WEBライター」「#普段は会社員でインナーコミュニケーション」……。

私のハッシュタグが、同じ塾生だったNewsPicks社員の方の目に留まった。姉妹メディアである「JobPicks」で、HR知見のあるライターを探しているので、書いてみないかと声をかけられた。

編集長と面談し、「これからキャリアをつくる人たちが、天職に出会う確率を上げるために、たくさんのロールモデルを紹介したい」という熱い思いを聞いた。

これは、自分のWillにまさに合致していると感じた。

就職や転職をするタイミングは、かつての自分のように、「仕事が見つからない」「私に得意なことなんてない」と、ネガティブな気持ちに満たされてしまう人も少なくない。

誰よりもそれを理解しているからこそ、自分の「ハッシュタグ=Can」と重ね合わせることで、ネガティブな気持ちに頭を抱えている人が一歩踏み出すきっかけとなるような記事を書きたいと思った。

一方で、大きなチャレンジでもあった。今まで私が書いてきたのは、不定期のブログ記事やイベントレポートが中心。サボり症の私が、きちんと月1回ペースで、ビジネス記事を書けるのだろうか?

正直なところ、「やれる」確固たる自信はなかった。でも、「やりたいこと(Will)をかなえられるかも」というワクワク感が確かにあった。

最終的には、好奇心が不安を上回った。

「せっかくの機会だし、やってみちゃえばいいんじゃない!ダメだったらそのときに考えよう」くらいの気持ちで、二つ返事で請けることにした。

想像以上に「できない」自分

初めての原稿は修正だらけで、大赤字で返ってきた。修正というより、もはや書き直してもらったと表現するほうが正確だ。

副業をやってみての率直な感想は、「当初、苦手だと思っていたことは、やっぱり苦手だった」。加えて「できると思っていたことも大してできなかった」。

ひとくちにライター業といっても、書くだけではなく、業務範囲は「企画出し」「出演交渉」「取材」「ライティング」「修正」と幅広い。そのほとんどで、つまずくことばかりだった。

▶︎ つまずきポイント1:企画出し

JobPicks編集部は、インターン生を中心とした20代の若手がメイン。彼・彼女らが、みんな優秀なのである。

例えば、当時インターン生だったイマジンさんが立てた「憧れのコピーライターである阿部広太郎さんに、自身のリアルな就活の悩みを相談」する企画。テキストを書いたのは私であるが、そもそもの企画が素晴らしいと思った。

【保存版】電通コピーライター直伝、面接官の心をつかむ言葉術

私はHR領域の知見があり、本業も企画職。企画出しは、比較的得意だと思っていたところだった。

しかし、若いメンバーのエネルギーや柔軟な発想に圧倒され、「自分の考えていることは、もう古い思い込みなのかもしれない」と、自信がなくなってきた。

▶︎つまずきポイント2:ライティング

当初から不足スキルとして覚悟していたが、やはり不足していた。接続詞の使い方など、正しい日本語が書けない。

それだけでなく、取材をすると、感情移入してしまって相手の話をすべて書きたくなってしまい、内容の取捨選択ができない。

構成もままならず、提出原稿が修正の「大赤字」で返ってくる。周囲に負担をかけてばかりで、お金をもらうのが申し訳なかった。

魅力を上手く伝えられなかったとき

インタビュイーから修正が多い原稿が返ってきたときは、行間から「どこが悪かったか」を考える。手間をかけさせてしまったことも申し訳ないし、その人の魅力を表現できていなかった・誤解を生むような伝え方をしていたのだなと思ってかなり落ち込む。 また〆切が近いのに原稿がまとまらないとき(自分の中でしっくりくる構成や表現がなかなか見つからないとき)は「本当にこれ、ちゃんと完成するのだろうか……」と毎回非常に焦る。

▶︎つまずきポイント3:ワークライフバランスの乱れ

本業も決して楽な会社ではないのに、趣味のゲームや漫画に費やす時間は長い。さらに、JobPicksの副業を始めた当初は結婚したばかりで、長年の1人暮らしから生活リズムを変えなければならないタイミングでもあった。

本業、副業、趣味、そして家族の時間……。どれもバランスよく組み合わせられない。

仕事終わりに副業の仕事をやらなきゃと思いながら、遊んでしまったり寝てしまったりで、罪悪感に苛まれていく。

結局、締切直前の土日に、夜遅くまで詰め込んで仕事することを夫に咎められてしまった。

1年くらいは「楽しい」よりも、「不安・恐怖」のほうが、ずっと大きかった。打ち合わせのあとに「自分なんてダメだ」とひっそり泣くことも、1度や2度ではなかった。

副業のコツは「クロスオーバー」

とはいえ、やると決めた以上、お金をもらっている以上は、弱音ばかりを吐いてもいられない。これは「仕事」であり、Must(やらねばならぬ)ことである。怖いとも言っていられないし、パフォーマンスを出さなければいけない。

では、どうすればいいのか?

とにかく、打席に立つ。そして、自分1人で抱え込もうとせずに、分からない、できないことはチームを頼り、相談する。

単純だが、それが社会人生活15年で学んできた、新しい環境に飛び込んだときの鉄則である。リスキリングは究極、いかに「素直になれるかどうか」にかかっていると思っている。

▶︎つまづきポイント1:「企画出し」の克服

「正しい」意見ではなく、臆せず「自分」の意見を出すことを意識することにした。

HR領域で10年間「働く」ことを見つめ続けてきた自分をもっと、信頼する。自分が当たり前と思っている知識・意見は、誰かにとって当たり前でないこともあるのだと、捉え直した。

もちろん、間違っていることもあるだろうが、意見を取り入れるかどうかは相手に決断を委ねればよい。アウトプットしなければ、私の企画力が上がることもないし、私がチームにいる意味もない。

▶︎つまづきポイント2:「ライティング」の克服

ビジネスライティングの基礎を固めるために、ライティングの本を何冊か読んだ。オススメは『「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた』(日経BP / Amazonリンク)である。

この本と、編集部がつくってくれた研修書類(企画の出し方やライティングなどの手引き)を手元に置きながら、繰り返し自分のくせをチェック、修正していった。

業務委託の私にも分け隔てなく研修してくれるのが、非常にありがたかった。

後は、ひたすら書くしかない。お手本となる原稿を写経したり、月に1回程度の記事原稿のほかにも、プライベートのブログも引き続き書いた。とにかく「書く」時間を取った。

▶︎つまづきポイント3:「ワークライフバランスの乱れ」の克服

副業を始めて2カ月後、本業のリクルートで「フレキシブル休日(年間約15日[※暦によって変動]、自分で取得日を自由に設定できる休日)」がスタート。年間休日が145日に増えたため、52週で割ると週休2.8日、つまり「週休約3日」となることが、大きく報道された。

「週休3日」は天国か地獄か。突き付けられる働き方のアップデート

このフレキシブル休日を取得し、原稿を書いた。本業・家族の時間と仕事を切り離し、集中して時間が取れることは、非常にありがたかった。この制度がなければ、根性のない私ににライターの副業は無理だったと思う。

そしてイマジンさんの企画を参考に、自分のリアルな悩みを、取材の機会に相談してみることにした。パラレルキャリア研究の慶野英里名さんに、「ワークライフバランスの悩み」をぶつけてみたのである。

.jpg)

副業で失敗しない「始め方と続けるコツ」コミュニティ主催者に聞く

慶野さんからは、ワークライフバランスを整えるために「タイムマネジメントしなきゃ」と捉えると、それが義務になってしまい、「ときにつらくなってしまう」とアドバイスをいただいた。

義務ではなく、楽しく効率的に副業でパフォーマンスを発揮するには、「タイムデザイン」を意識するといいらしい。

慶野さんは、「オン・オフ」「本業・副業(複業)」「Must・Will」「アウトプット・インプット」など、複数の要素をクロスオーバーさせながら、自分の理想の時間配分に近づけているそうだ。

例えば、以下のようなイメージ。

複業で知り合った方を、本業の仕事で取材候補に挙げる

会社の同僚で複業を始めた方と、コラボイベントを開催する

家族に複業を手伝ってもらい、仕事と家族の時間を同時に持つ

行きたかったレストランでランチミーティングをする など

「本業も副業もプライベートも、バラバラに捉えすぎなくていいのではないか」という考えは、目からうろこだった。

頑張るけれど、無理しすぎない。遊ぶように、仕事をする。つまりは「楽しむ」ことが、結果的によい企画にもつながるし、続けるコツだと理解した。

では、ライター業務の中で、私が一番楽しさを感じる瞬間はいつか?

いろんな人の話を聞く「取材」の場だった。相手への興味から、聞きたいことがどんどん出てきたし、学びの宝庫で、まったく苦ではなかったのだ。

どこか飲み会のような気持ちで、自分の聞きたいことを楽しんで聞くことで、慶野さんの言うような「クロスオーバー」が結果的にできていたと思う。

これは、とても意外なことだった。人と話すことに苦手意識があったからだ。コミュ障で営業職はずっとつらかったし、向いていないと思っていた。

それでも自分の中に、人材紹介の営業職として、6年にわたって求人票のヒアリングを続けていた経験は確実に生きていた。慶野さんの話を通じ、人と話すことが、いつのまにか好きになっていた自分に気付けた。

副業の報酬は「フィードバック」

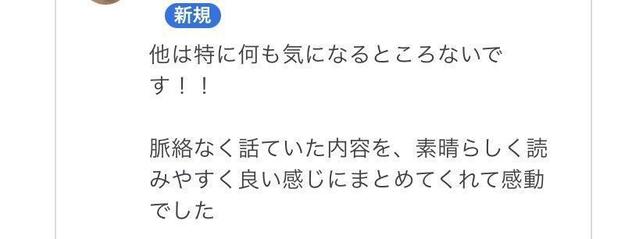

副業ライターを続けている今でも、文章力はまだまだ未熟である。けれど、修正の赤字が少しずつ減ってきて、「図解が分かりやすい」と、褒められることも増えてきた。

取材相手から「言いたいことを上手くまとめてくださって、ありがとうございます!」と言われたときも、ものすごくうれしい。

「企画出し」や「文章の書き方」のスキルは、本業にも生きている。今まで何となくでやっていたことが「スキル」として言語化されたことで、本業でチームへフィードバックする際の精度が上がった。

また、書いた記事が名刺替わりとなり、「インタビュー記事を書ける人」「働く人の気持ちが分かる人」として認知してもらえるようになって、次の仕事にもつながっていった。

スキル習得、新しい人との出会い、編集部の仲間……。副業によって、ビジネスパーソンとして生きていくための武器をたくさん手にすることができた。

その大前提を踏まえ、結局のところ、副業をやって一番よかったことって何だろう?

お金を稼ぐことが目的でなかった私にとっては、良きも悪きも、さまざまな角度からの「フィードバック」が増えたことのように思う。

私は今38歳で、会社では年次が上の方なこともあり、どうしてもフィードバックを受けるより、フィードバックすることのほうが多くなっている。

でも、30代後半になって、自分が思いっきり「できない」経験をしたことで、たくさんのフィードバックをもらえるようになった。おかけで新しい自分に気付けたし、可能性も広がったように思う。

原稿が赤字で返ってくる。編集部や取材者の反応で、企画や記事の手応えをつかむ。

フィードバックを通して、自分の現在地や、どんなことに楽しさや苦痛を感じる人間なのかが分かり、WillもCanも以前より解像度が上がった。

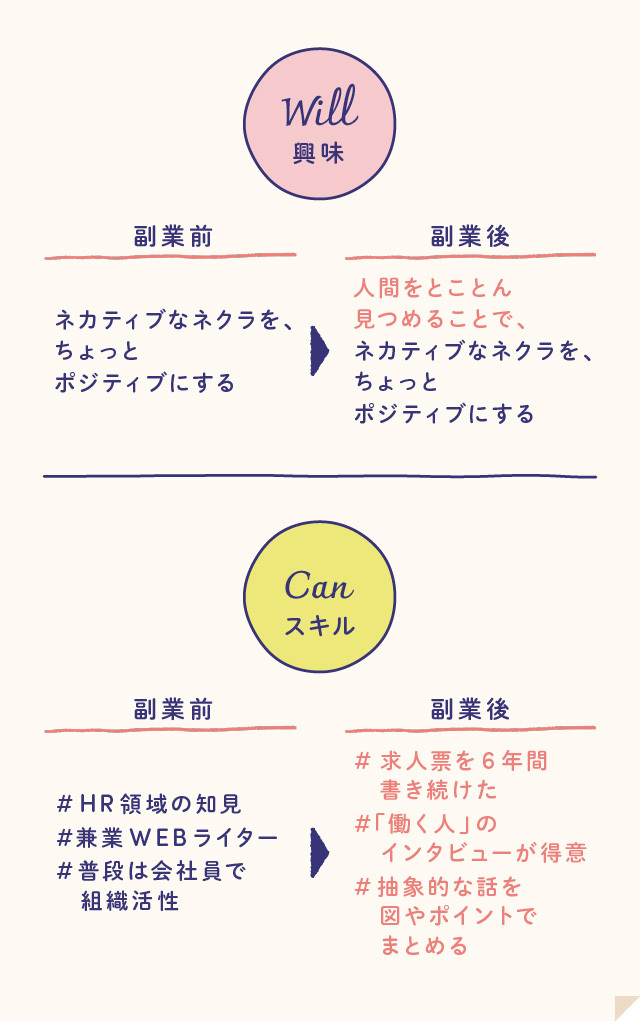

面白いなと思ったのが、「ゼロから開発された」というより、「実は自分の中にベースはあったけれど、明確に気付いていなかった」ポイントが多かったこと(図の赤字の部分)。

ジョハリの窓で言えば、「盲点の窓(自分が知らないが、他人には見える領域)」の部分だ。

今まで「書くこと」が好きだと思っていたし、「書く」仕事にずっと憧れていた。ある意味、30代後半にして夢を叶えたとも言える。

しかし、実のところ、ライティングの作業自体は、苦手であることにも気付いた。苦手というか、苦しい。いつも、私の代わりに誰かが完成させてくれないかな……とさえ思う。

「書くこと」そのものが、私の人生の目的ではなかったのだ。

でも、そこに気付いてからも、すごく楽しい。むしろ、気付いてからのほうが楽しい。

インタビューを通じ、その人の原動力が何かを徹底的に考えて言語化して、誰かにとっての学びとする。この一連のプロセスを経て、「人間を見つめること」が好きなのだ。

苦しくて、孤独にブログを書いていた頃と、根本は変わっていない。でも、副業を実践したことで、見つめる対象の「人間」がネガティブな自分だけでなく、ポジティブな他者にも向けられるようになったかなと思う。

私はネクラで、「人間の認知なんて、歪みまくっている」という諦めのようなものがある。自分のことも他人のことも、「正しく」把握できる人なんていないし、明解な正解なんてないはずだ。

WillにしてもCanにしても、既に自分の中にあるものもあるし、新しく開発できるものもある。現在の自分が考える自分なんて、当てにならない。

でも、だからこそ「人間」は、一生をかけてでも、探究のしがいがある生き物だと思う。

これから、取材や執筆を通して、取材相手を理解するだけでなく、新しい自分も発見できたらといいなと思っている。

「右肩上がり」だけがキャリアじゃない

Googleで「キャリア」と画像検索をすると、右肩上がりの階段のイメージばかり出てくることに、違和感がある。

私にとってのキャリアとは、必ずしも綺麗なステップで真っ直ぐに上ってっていくものではなく、私の中ではらせん状のイメージだからだ。

事実、私は回り道をしながら、具体と抽象、仮説と検証を繰り返し、ぐるぐるとらせん階段を上ってきた。

でも、それでいいと思っている。すべての人が右肩上がりに階段を登れなくてもいいはずだし、実際は大半の人がらせん階段を上ってきているはずだ。

私がらせん階段を上る手段は、本業と副業のかけ算だった。でも、必ずしも副業じゃなくていい。プロボノや社内の新しいチャレンジでもいい。

手段は何にせよ、新しいフィードバックを得て、新しく発見した自分をハッシュタグにして、次のキャリアにつなげていくことを繰り返しをしていけば、大変なことは多くても、まだ見たことない景色が見れるはずだ。

そのことを忘れなければ、おばあちゃんになるまで、人生100年時代を飽きることなく働き続けられるのではないだろうか。

合わせて読む:【完全図解】就職、転職、副業。「良い仕事」に出会う3原則

文・構成:岡田菜子、編集:オバラ ミツフミ、デザイン:岩城ユリエ、撮影:岡田菜子(本人提供)