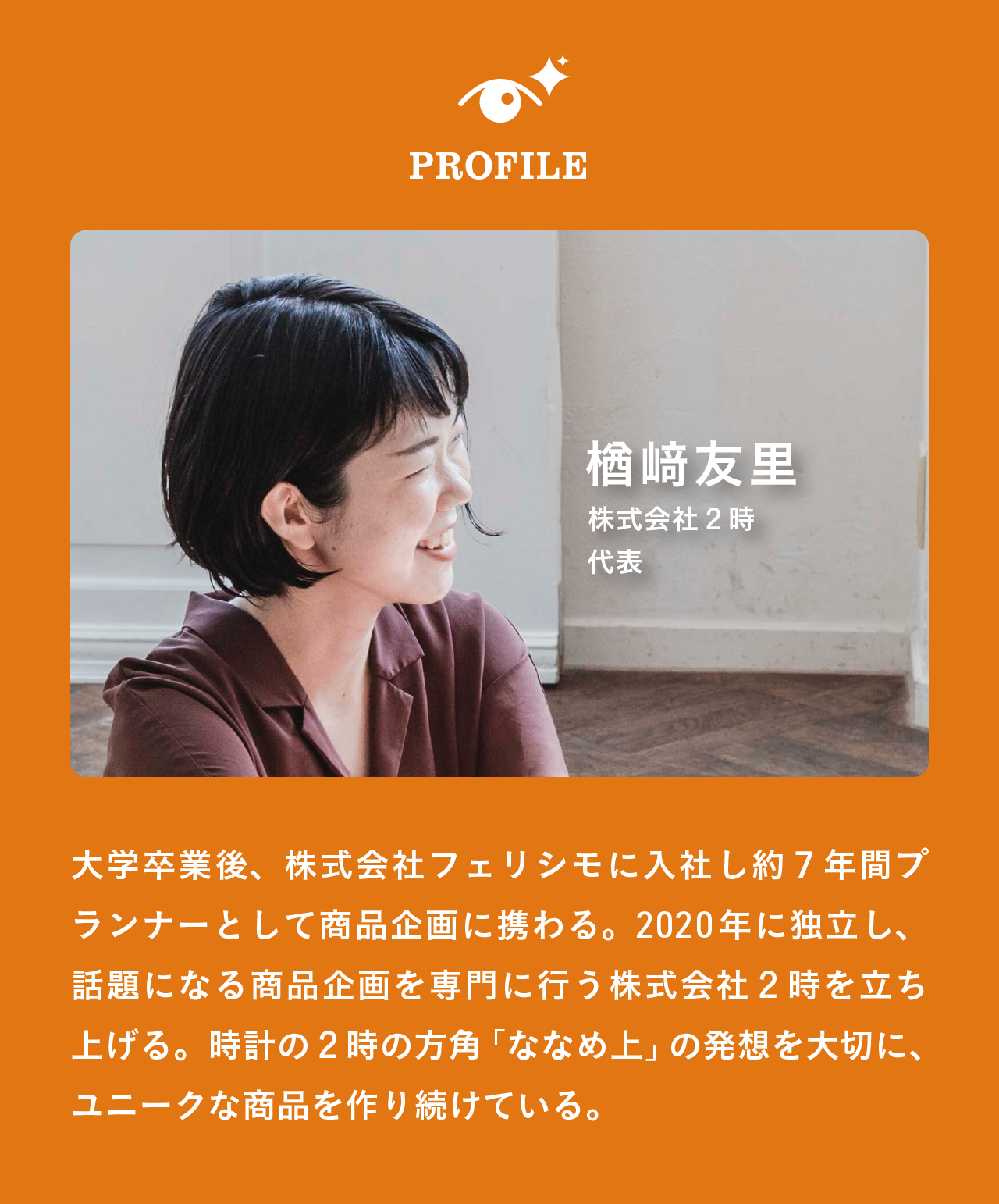

「ななめ上」の発想が効く

——「判決を取ってきてくれる犬用おもちゃ」など、お二人はSNSで話題になるユニークな商品を多数手がけています。なぜ、こうした商品を生み出せるのですか?

楢﨑友里(以下、楢﨑) そうですね……理由を端的に説明するのは難しいのですが、「ななめ上の発想で企画をする」ということはいつも意識しています。

「ななめ上」とは、既にこの世にある商品とはちょっと違う角度、ちょっと違う視点からアイデアを考える、という意味です。

なので、「他の誰かがやっているだろうな」と思うコンセプトには、あまり手を出さないようにしています。

それよりも、大勢の人には響かないかもしれないけど、心から欲しいと思ってくれる人も必ずいる——。そんな商品を作るのが、結構好きですね。

—— なぜ、「ななめ上」の発想を意識するようになったのですか?

楢崎 私と田中さんが前職で勤めていた、フェリシモでの経験が大きいです。

フェリシモは、子供服から雑貨までさまざまなジャンルの商品を扱う通販会社です。そこで私たちは商品プランナーとして、たくさんの商品を企画・販売してきました。

いろいろな商品を作るうちに、「モチーフの人気自体は不明だけど、エッジがあって、ユニークなものが支持されやすい」ということに気づいて。

これは私の憶測ですが、昔はマスメディアが強かったので、より多くの人に受け入れられるモチーフの商品が求められていたように感じます。

ですが、今はSNSの発達もあって多様なコンテンツがあふれていますし、ユーザーの興味もどんどん細分化している。

だからこそ、「小さいけれども、熱量の高い『興味がある』とか『好き』」というユーザーの気持ちに応えられると、エネルギーが強い、尖った企画が生まれると気づいたんです。

田中桃子(以下、田中) たとえば、私たち企画デザイン2時が企画した商品に『タカアシガニ脱皮ぬいぐるみ』というものがあります。

タカアシガニ……って、みなさんご存じですか?

日本の深海に生息している世界最大のカニなんですが、水族館の飼育員さんに「脱皮のシーンが感動的」とうかがって。

で、モチーフ的には売れるかわからなかったけど、いままでのカニのグッズに無かった切り口なので、タカアシガニの脱皮を再現したぬいぐるみを作ってみよう!と企画して、実際に作りました。

すると、これが予想外の反響でして。

「待ってました」的な感じでタカアシガニのファンの方がとても喜んでくださったんです。通販サイトでも、「5点満点です!」みたいなレビューをたくさんいただきました。

「そこまで人数は多くないかもしれないけど、好きな人には刺さる」商品を作る面白さを、肌で感じることができましたね。

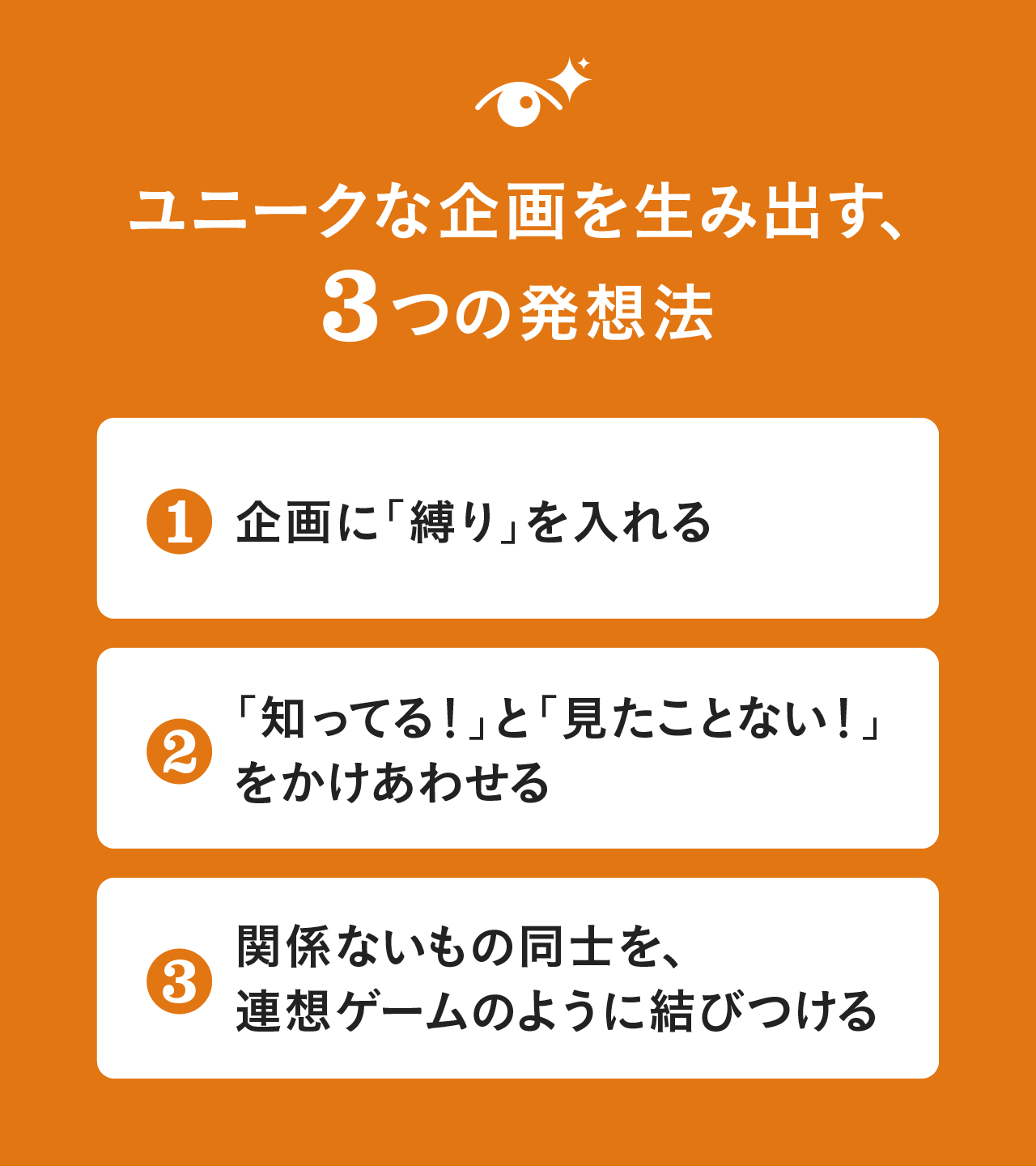

ユニークなアイデア 3つの発想法

—— 具体的にどうやってユニークなアイデアを生み出しているのですか?

楢﨑 正直、これまでの経験から感覚的にやっている部分も多いのですが、いくつかポイントはあるかなと思っています。

1つは、「企画に『縛り』を入れる」こと。

私たちがフェリシモで属していたブランドは、「ユーモア」を売りにしていて、「クスッと笑えるポイント」を必ず商品に入れなければいけない、という「縛り」がありました。

だからこそ、「かわいい」とか「便利」だけで終わらない、「ななめ上」の発想をする癖がついたように感じます。

この「縛り」は、あらゆる場面で応用できると思っていて。

—— たとえばメディアの編集者だったら、どのような記事を作りますか?

そうですね……私だったら、「他のメディアにまったく取材されていない人」とか、逆に「ある特定のメディアでだけ有名な人」に取材する、縛りをつけるかもしれません。

すると、自然と、取材相手や取材内容が絞れてエッジが利いてくるんじゃないかと思います。

それからもう1つ。企画を考えるときは、「『知ってる!』と『見たことない!』をかけ合わせることも意識しています。

たとえば、私がフェリシモ時代に企画した商品に、『セクシー大根抱き枕』という商品があります。

「足が二股になった大根がたまに採れて、面白いよね」というのは、きっと知っている人も多いネタだと思います。

でも、これがもし人間ぐらい大きいクッションになっていたとしたら、だれも見たことがないから話題になるのでは?と考え、商品化しました。

こんな風に、「有名で誰もが知っているネタ」を「みんなが見たことないかたちやアイデア」にうまく組み合わせられたものは、話題になりやすいです。

—— 田中さんは、どのようにアイデアを出していますか?

田中 私は「関係ないもの同士を、連想ゲームのように結びつける」ことが多いですね。

実際、アイデアを思いつくのはPinterestやTwitter、Instagramの写真を無作為に見ているときが多くて。

一つ一つは全然関係ない写真なんですよ、たとえば、ティッシュと水しぶきとか(笑)。

でも、「これとこれをくっつけたら面白いかもな」と1人であれこれ考えているうちに、アイデアを着想することが多いです。

あとは、モチーフの「あるある」を探して、そこから発想を広げるという方法も使います。

「猫」というモチーフを設定したとしたら、爪を研ぐとかクッションをふみふみするとか、高いところが好きとか、そういう「あるある」を書き出していく。

次に猫の「爪を研ぐ」という動作を、たとえば人間の「爪やすり」に応用できないかな、といった具合で、思考を発散していくんです。

こんな感じで、連想ゲームを繰り返しながら、商品につなげていくことが多いですね。

情報の「集め方・使い方」

—— ユニークな企画を生み出すには「どんな情報を仕入れるか」という、インプットも重要なのではと感じます。

田中 私は、自分たちが作っているものに比較的近い商品からヒントを得ることが多いですね。

たとえば、ガチャガチャのカプセルトイ。懐かしいモチーフだったり、「動物」と「家具」みたいな不思議な組み合わせのデザインだったりして、目の付けどころが面白いんです。

その上、写真の撮り方や、商品名も、見る人に「欲しい!」と思ってもらう工夫が凝らされているので、いつも感心してしまいます。

楢﨑 私の場合は……趣味が企画に役立っているな、と感じることが多いです。

私はお笑いが大好きで、普段から好きな芸人さんが出ている番組やYouTube動画を見たりするのですが、やっぱり切り口が斬新で面白くて。

自分の中にある「面白い」という引き出しがどんどん増えていくので、商品企画にも役立っていると感じます。

「判決を取ってきてくれる犬用おもちゃ」も、「犬が何と書かれている紙をくわえていたら面白いのだろう……?」と、大喜利のような発想をしているうちに思いついたネタです。

あとは、とにかくTwitterをよく見ています。

私たちの商品はTwitter経由で知ってもらうことが多いので、まずはTwitterを観察して、今何が求められているのか、どんな商品だったら話題になりそうかを、インプットしています。

—— たしかに、企画デザイン2時の商品はTwitterでバズっているものが多いですよね。

楢﨑 ありがとうございます。ただ、バズっていない商品も実はたくさんありますよ(笑)。

Twitterに試作品段階でも商品を載せると「これはウケそう」「これはウケなさそう」というテストができるので、それをベースに企画をチューニングすることは多いです。

ありがたいことに、フォロワーも最初は知り合いの30人ほどでしたが、今では3万人以上の方々にフォローいただいています。

言葉にすると当たり前のことですが、企画をアウトプットする場所のトレンドや「空気感」を掴んでおくのは重要なんだと、しみじみと感じています。

企画は「会話のキャッチボール」から

田中 私は、企画には「フィードバックをもらったり、反響を確認したりする」という作業が絶対に必要だと思っていて。

どんなにくだらないことでも、一度は声に出して楢崎さんに伝えることを心がけています。

「こんな商品あったら面白いかな?」とか「この商品、こうしたらもっと可愛くなるかな?」とか。

楢﨑 私たちの商品は1人だけで完結させるのではなく、会話のキャッチボールをしながら2人で一緒に作ったものがほとんどです。

最近Twitterで反響をいただいた『マンドラゴラが叫ぶ!?ひっこぬきマスコット』も、マンドラゴラという伝説の生き物のことを田中さんに話して、マンドラゴラがブザーになっていたら面白くないですか?という雑談からはじまりました。

田中さんは「え、なにそれ?」とはじめは驚いていましたが(笑)、マンドラゴラのことを知らなかった分先入観なく、とても可愛い原案のイラストを描いてくれました。

こういう企画のアイデア以外にも、色みや細かなパーツの工夫など、お互いに意見を出し合ってかたちにしていくことが多いですね。

—— フィードバックをもらいながら、企画を磨いていくことが大切、と。

楢﨑 そうですね。自分が信頼している人からフィードバックをもらえる、というのが大事だと思います。

もし、私たち2人の「面白い」という感覚が異なっていたら、こうやって一緒に企画をスムーズに考えることはできなかったかもしれません。

特に「何を面白いと感じるか」は本当に人それぞれで、しかも正解がない、言葉にできない感覚なので、それを一からすり合わせていくのはとっても大変だと思います。

田中 あとは、何より「楽しい」って感覚も大切かもしれません。

切羽詰まってもう「ああ、企画の締め切り今日までだ、どうしよう」とか「この企画書を早く出さなきゃ」みたいに焦っていると、やっぱり良い企画、面白い企画は生まれにくいですから。

結局、楢﨑さんと私も「面白い」という感覚が近いからこそ、2人で仕事をしたり、企画を立てていくのが楽しいんですよね。

そういう意味では、信頼できる人と、全力で楽しみながら取り組むこと。それが、面白い企画を生み出す一番の方法な気がします。

合わせて読む:【週末教養】ビジネスの必須スキル「デザイン」を基礎から学ぶ

取材・文:藤原環生、編集:高橋智香、デザイン:浅野春美、写真:本人提供