NFTとか「よく分からん」

—— Akimさんはもともと、Web3に関心を持っていたのですか?

「Web3」という言葉は聞いたことがありましたし、概念として何となくの理解はありましたが、「よく分かんないな」というのが正直なところでした。

ですから、関心を持っていたかと問われると、「No」です。

実際、大学院在学中は就職活動もしていたくらいで、現在のようなキャリアを歩むとは夢にも思いませんでした。

—— ではなぜ、Web3の世界に?

そもそものきっかけは、就職するのをやめて、起業したことです。

スタートアップで働いていたことも影響しているのですが、就職するよりも自分で事業をつくるキャリアに魅力を感じ、入社を目前に内定を断ってしまったんですね。

ただ、立ち上げた事業はうまく成長しませんでした。

VTuberが家庭教師として勉強を教えてくれるサービスをつくっていたのですが、生徒さんは一人しかおらず、それで生計を立てていく見込みが立たなくて……。

—— 立ち上げた事業をたたみ、Web3での事業を考えた……?

いや、その時点でも、Web3に関する知識は「ほぼゼロ」でした。

事業を続けるつもりはありませんでしたが、だからといって代替案すら持っていないのが当時のリアルです。

そこで、空気を変えようとシリコンバレーを訪ねました。「起業が盛んな地域で、アントレプレナーシップを学んでみようかな」くらいの軽い気持ちでしたが、とりあえず何かしらのヒントが得られると思ったんです。

そこで知ったのが、NFTの「異常なまでの盛り上がり」でした。

ミートアップで知り合った若い起業家たちは、「Web3」や「NFT」といったワードを口々に話しており、なるほど、ここには大きな市場があるのだと。

自分がその領域で事業をつくるかは別として、好奇心が湧きました。「デジタルアートが、びっくりするくらいの値段で売れる」わけですから。

ただ、好奇心が湧いただけで、事業をつくろうと考えていたわけではありません。

絵で食べていけるほどの画力があるわけではないですし、ブロックチェーンについての理解があったわけでもないので、自分ごとではありませんでした。

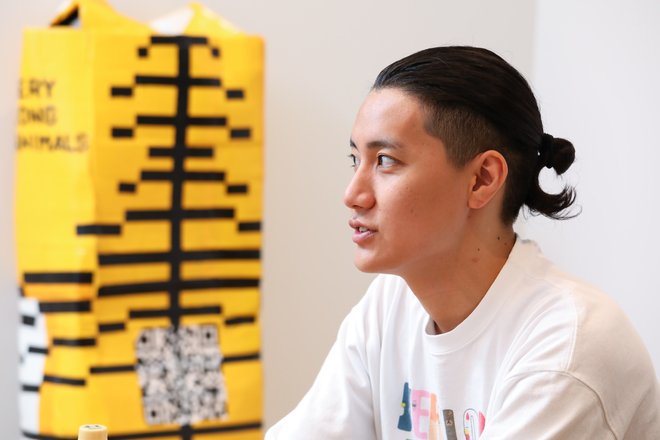

—— では、「VeryLongAnimals」はどのようにして生まれたのですか?

生活費に困り、とりあえず絵を描いて売ってみたんですよ。

シリコンバレーは想像以上に物価が高く、そのうち「明日食べるメシにも困る」ような状態になるのが見えていたので、「生活費の足しになればいいな」と描いたドット絵が「VeryLongAnimals」なんです。

定石を無視、独自の生態系を築く

—— 「生活費の足しに」と描いてみたドット絵を、事業として運営していくことを考えた理由についても教えてください。

パソコンでポチポチ地道に3つのイラストを描いてみて、それをNFTとして販売する旨をツイートしたんですね。すると「かわいい!」「買いたいです!」といったリプライが寄せられたので、さらに5つのイラストを描いて、売りに出してみました。

すると、24時間以内に売り切れてしまって。

自分でもびっくりでしたが、うれしかったので、Twitterで「完売御礼スペース」を開いてファンの方と交流していたんです。

すると、次第にファンの数が増えていき、新しいイラストを売りに出しても1秒足らずで売れるようになりました。

新しいイラストを販売するたびに値段を上げていったのですが、それでも勢いはおさまりません。「ベリロンが買えなくて夢に出てくる」という方まで出てきました。

異常な盛り上がりであることは理解していましたが、とはいえ、人の心に刺さっているのも事実です。

後付けの分析ですが、盛り上がりの背景にあるのは、みんなが忘れていた「インターネットのゆるい時間」の回帰だと思っています。

今のインターネットは、かつてのように、「遊ぶような場所」じゃなくなっていっていると思うんです。

特にIT企業やスタートアップ界隈だと、SNSは「渋谷なう」といったゆるい時間が流れる場所ではなく、「タメになることを言わなければいけない」真面目な場所になっています。フォロワーや「いいね」が多いほうが強い、とでもいいますか。

でも、ベリロンを身に着けると、忘れていたインターネットのゆるい時間が戻ってくる。購入者の方を見ていると、「ネットで遊びだしたな」という感覚がありました。

心のどこかで求めていた「のびのびした空間」をつくれたことも、一つの成功要因だったんじゃないかと分析しています。

ただ、このまま販売を続けていくなら、持続可能なモデルをつくったほうがいい。そこで始めた試行錯誤が、現在のプロジェクトにつながっています。

—— 「持続可能なモデル」とは、具体的にいうと……?

まず、Twitterで「完売御礼スペース」を開くのもその一つです。購入してくださった方には直接感謝を伝え、そこでたわいもない会話をしながら、継続的な交流をするようにしていました。

あとは、購入してくださったみなさんで、TwitterのアイコンをベリロンのNFTで統一し、違うスペースに突撃することもしました。「ベリロンがめっちゃいるね」みたいなツッコミをもらって、面白がってもらっていましたね。

また、独自のポイントを発行する試みもしています。

ベリロンはジェネラティブNFTとは違い、すべて僕が描いているイラストです。数に限りがあるので、誰もが手に入れられるわけではありません。

「誰もが手に入れられるわけではない」という状態は、イコール希少性の高さであり、それによって価格をつり上げることも可能です。

でも、そうしたアクションを取ると、「ベリロンを欲しいのに買えない」という人が増えてしまい、ファンが離れてしまう可能性もあります。

僕はそういった状態がビジネスモデルとして持続可能ではないと思っていますし、「ベリロンを積極的に盛り上げてくれた人がNFTを買えないでいる」というのは不健全だとも感じます。

そこで、「ポテト」というポイントを発行することにしました。二次創作作品をつくってくれたり、解説記事を書いてくれたりした方が、ベリロンのNFTを安価に購入するためのものです。

—— ランダムに生成されたアート作品を提供することはせず、コミュニティをつくることに注力されたと。

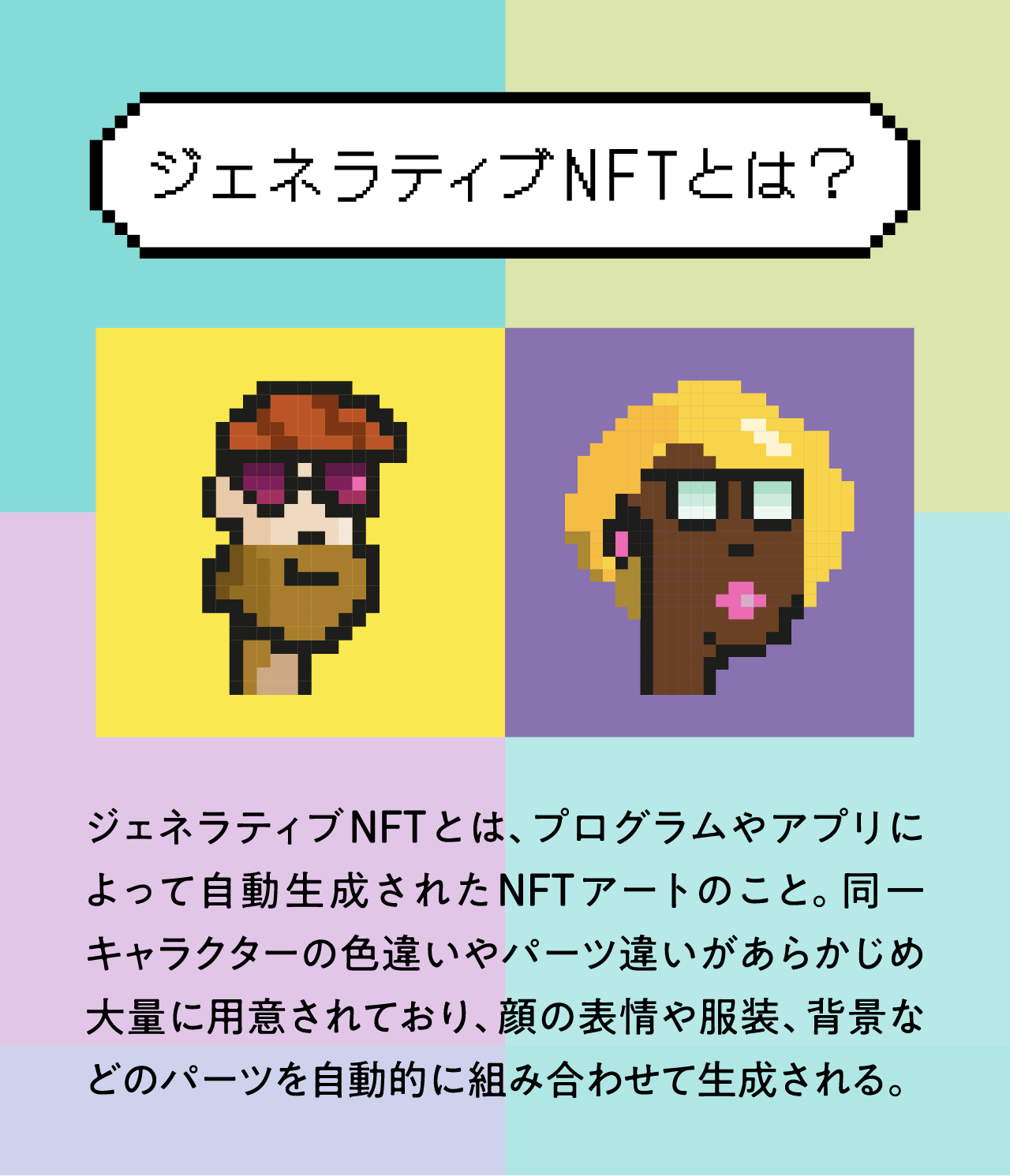

全世界におけるNFTアートの取引総額で、上位3つはどれも「ジェネラティブNFT」です。売り上げをつくるなら、この領域で戦うのがオーソドックスな選択だと思います。

ただ、すでにプレイヤーが多く存在するこの領域で、ブルーチップ(優良銘柄)になるのは至難の業です。

.jpg)

日本にはまだ席がありますが、世界レベルで戦うとなると、かなり難しいと思っています。少なくとも、現時点での僕の手腕では無理です。

そうであれば、自分にしかできない戦い方をしたほうがいい、というのが僕の考えです。

コミュニティに貢献した人がポイントをもらえて、それを活用してNFTアートが手に入るというスキームを組んでいるプロジェクトは、僕が知る限りではベリロン以外に存在しません。

海外の人にこの仕組みを説明するのは難しいですし、定石ではないのですが、それでもこの仕組みを可能な限り続けたいと思っています。

コンテンツ大国という追い風

—— NFTを用いたプロジェクトはたしかに盛り上がっている一方、まだまだ勃興期だとも聞きます。ブームで終わることなく、市場が大きくなっていく可能性はあると思いますか?

確実に大きくなると思っているので、この領域で事業を展開しています。そう信じられる背景にあるのは、人間がアイデンティティを表明するアイテムとして、NFTが機能する可能性が非常に高いという予測です。

人間は、所属するコミュニティや身に着けるアイテムによって、自身のアイデンティティを主張しますよね。ラグジュアリーブランドのアイテムが好きな人がいれば、自然体でいられるブランドのアイテムが好きな人もいます。

ウェブの世界でそれらを表現しているのが、Instagramにスニーカーの写真をアップしたり、Facebookで近況報告をしたりする行為です。

でも、アイデンティティの源泉は、いつだってリアルの世界にあります。実際に身に着けているアイテムでなければアップできませんから、必ずリアルの世界と連動しているわけです。

ソーシャルゲームの所持アイテムや、自身のアカウントレベルなどで承認欲求を満たしたり、自分自身を表現したりすることも可能ではありますが、あくまで特定の経済圏の中での話ですよね。

しかし、NFTなら、特定のプラットフォームを横断することができる。

NFTを購入するプラットフォームだけで価値が完結するわけではなく、なおかつ24時間365日自己表現ができるアイテムなので、リアルとバーチャルの境目が溶けていく未来においては、アイデンティティを表明するのにピッタリなんです。

また、アイテムの二次流通性も非常に高い。一度着用した服の値段は下がりますが、NFTはむしろ価値が上がることもあります。

「アイデンティティを表現したい」という人間の欲求を刺激するだけでなく、それをさらに価値のあるものとして流通させられるという機能も持っていますから、マーケットは今後も大きくなっていくはずです。

また、日本はNFTにおいて、大きなアドバンテージを持っている国だと思います。

ご存じの通り、日本はコンテンツ大国です。マンガやアニメが有名なのは説明不要ですし、自動車だって人気があります。そうした流れがあるので、日本のNFTアートへの期待感も大きいのです。

世界で大ブレイクした「Shinsei Galverse」も、やはり日本のコンテンツ文脈を受け継いでいます。もっといえば、K-POPアイドルのBTSが大流行しているように、「アジアはクールだ」という追い風もある。

過去には、海外のNFTアーティストが日本の漫画家にアクセスしようとして、僕に相談にしてきたこともありました。

アジア特有の文化や、日本のマンガカルチャーを母国語で摂取できるというのは、NFTの世界では武器になるんです。

Web3からネクスト任天堂

—— Akimさんはこれからも、NFTの世界でキャリアをつくっていくのですか?

この先も、NFTなどブロックチェーン技術を用いたエンタメ事業に時間をつぎ込もうと考えています。

そもそも起業を決意したときに、「もう便利なものはつくる必要がない」と思ったんですよね。

自宅にいながらUberでご飯が食べられますし、生活用品はすべてAmazonで買えます。これだけ便利な暮らしができるのですから、もう僕がやることはないだろうって。

行政など重たい領域はもっと便利になってほしいなと思いますが、それはすでにDXの知見がある起業家の先輩方にお任せすればいい。僕が挑戦してもいいのですが、特に優位性があるわけでもないので、あえて手を上げる必要性はないと思っています。

そう考えると、若い世代に残された選択肢は、「わけの分からないことをやる」に尽きる。

VTuberを活用した教育事業を立ち上げた背景も、そうした理由からでした。だから、ベリロンを事業化したのも、ドメインは違えど通底する思いがあるんです。

びよーんと伸びた動物のデジタルアートは世界を便利にしませんが、それを起点に日常を豊かにすることはできる。

僕の予測ですが、これからは“コンテンツ大時代”が来ると思っています。便利な社会になるにつれ、いかに余暇を楽しく過ごすかが重要になってきますから、そこには大きなチャンスがある気がするんです。

現在の目標は、Web3界のディズニーや任天堂のような会社をつくること。

IP(Intellectual Property:知的財産)を活用したビジネスは、新しい技術や文化が花開いたタイミングで大きく成長してきた歴史があります。

たとえば、スーパーマリオブラザーズは、コンシューマーゲームというパッケージの普及によって世界的なキャラクターになりました。

これからWeb3の世界でゲームが普及していけば、ベリロンも単なるNFTで終わることなく、時代を象徴するキャラクターになれるかもしれません。

まだまだ長い道のりですが、残りの人生80年は、Web3を起点としたビジネスに賭そうと思っています。

—— AkimさんのようにNFTの世界でキャリアをつくっていくには、いったいどのような領域について学べばいいのですか?

これは僕自身がやらなければいけないことでもありますが、日本国内の市場に閉じないビジネスをつくっていくなら、日本が持つ独自のカルチャーが海外の文脈にどう刺さるかを熟知している必要があると思います。

たとえば海外だと、ワンピースよりもナルトがはやっています。国によって文化が異なるので、日本で人気になったものがそのまま受け入れられるとは限らないのです。ただ表面的に“SAMURAI”や“SUSHI”のNFTアートをつくっても、ヒットしないわけです。

そうした意味で、自国の文化を熟知するのはもちろん、海外の文化にも目を向けなければ、一大産業をつくることはできません。

あとは、どのポジションを目指すかによりますが、シンプルに経営者としての視点がないと難しいと思います。僕はプロデューサーであり起業家ですが、これからは後者の比率が高くなっていくはずです。

そうなると、ファイナンスの知識が必要になるでしょうし、技術への理解も必須になります。これから産業が成熟していくことに鑑みれば、なおのこと「ちょこっともうけよう」程度の視座では生き残れない世界になるはずです。

これは参考になるか分かりませんが、僕は「絵が得意ではない」と言いつつ、漫画家になりたいと思っていた時期がありました。お笑い芸人を目指していたこともあります。誰かに「面白い」と思ってもらえることがうれしかったんです。

ベリロンのファンの方には伝わっている気がしますが、現在もそうした気持ちを持ってプロジェクトを大きくしています。これが正解かは分かりませんが、少なくとも独自性のあるコミュニティを形成するのには寄与しているはずです。

Web3の世界に「お金のにおいがするから」みたいな理由で参入することが悪だとは思いませんが、それだけでは受け入れられない世界です。

日本経済は停滞していて、それを悲観している人も少なくありませんが、少なくともこの世界にはまだ火種がある。

それを信じて、日本からWeb3を盛り上げていく気概を持った人が集まれば、より多くのキャリアが開け、産業として成長していくのではないかと思います。

【解説】デジタルアートに大金が集まる「NFT市場」って何?取材・文:オバラ ミツフミ、取材・編集:日野空斗、取材協力:伊藤健吾、デザイン:浅野春美、撮影:遠藤素子