Web3→Web2→Web3

—— 服部さんがWeb3の世界に興味を持ったのはいつ頃でしたか?

学生留学でシンガポールに行っていた2018年の秋頃、友人の石川駿くんから話を聞いたのがきっかけでした。

彼は今、国産のパブリックブロックチェーン「Astar Network」の開発に携わっていて、当時はブロックチェーンゲームの開発会社double jump.tokyoでインターンをしていました。

一方の僕は、現地の投資ファンドでインターンをしていて。企業分析や市場調査など、新卒社員と同じレベルの仕事内容を任せてもらえたものの、失礼ながらエクセルをポチポチやる仕事に飽き始めていたんです(苦笑)。

そんなタイミングで石川くんにdouble jump.tokyoのインターンに誘われ、何だか面白そうだと興味を持ちました。

—— 2018年は、「Web3」という言葉も今ほど知られていない時期ですよね?

Web3はもちろん、NFTという言葉もほとんど知られていないような時期でした。

それでも、AIやVRなどと並んで、ブロックチェーンを使ったビジネスには将来性がありそうだったので、double jump.tokyoで働くことにしたんです。

入社順では創業から7番目のメンバーでした。

—— double jump.tokyoではどんな仕事を?

僕はエンジニアのようにコードが書けないし、ゲームのことも詳しくなかったので、それ以外の仕事は何でもやるという感じでした。

中でも僕はそれなりに英語ができたので、海外周りを一任されました。具体的にはコンテンツ作成やコミュニティづくりを通じた海外でのユーザー獲得、外資企業とのアライアンス(業務提携)サポートなどです。

分からないながら手探りでやっているうちに、社内で「マーケティング関連の仕事をやる人」として見られるようになっていました。

—— にもかかわらず、新卒ではリクルートに就職してマーケターをしていたそうですね。なぜdouble jump.tokyoでの仕事を続けなかったのですか?

僕が就職した2020年当時は、ようやくNFTが盛り上がり始めたくらいの時期で。個人的に、「このまま産業が成長し続けるだろうか?」と少し疑問を持っていたんですね。

それ以上に、double jump.tokyoではマーケティングからBizDevまで、何でもやる人になっていたので、明確な職能を身に付けないまま社会人生活を送るのが怖かった。

きちんと組織化された会社で経験を積んだほうが、将来的に役立つ専門スキルを身に付けやすいかもと考えたんです。

そんな経緯で、新卒としてリクルートのIT総合職(プロダクトグロースコース)に応募しました。

約2年ほどいたネットビジネスの部門では、「じゃらんnet」や「ホットペッパー」のSEO全般を担当しながら、さまざまな仕事を経験させていただきました。

—— そこから、再びWeb3の世界に戻った理由は?

リクルートはすごく良い会社で、居心地の良さも感じていました。

でも、僕がやっていたのは、すでに成熟したビジネス領域でパイを奪い合うゲーム。市場そのものをつくっていく仕事ではありません。

それを理解した上で就職したものの、瞬く間にWeb3の市場が大きくなり、その中で学生時代に出会った人たちが世界的に成功しているのを見て、「職能ではなく産業が成長することで人材価値が高まることがあるのか」と痛感したんです。

そんなタイミングで、double jump.tokyoの共同創業者でOasysプロジェクトの立ち上げにも携わっていた玉舎直人さんからお誘いを受けまして。

その翌日には、運営母体のOASYS Pte.Ltd.に転職するのを決めていました。

会社を解散させるのが仕事!?

—— リクルートで働いた経験から、現在の仕事、つまりWeb3プロジェクトでの働き方とは何が違うと感じていますか?

大雑把に言うと、次の4つが違います。

会社という存在のあり方

プロジェクトの運営方法

給料(報酬)のもらい方

プロジェクトメンバーの動き方

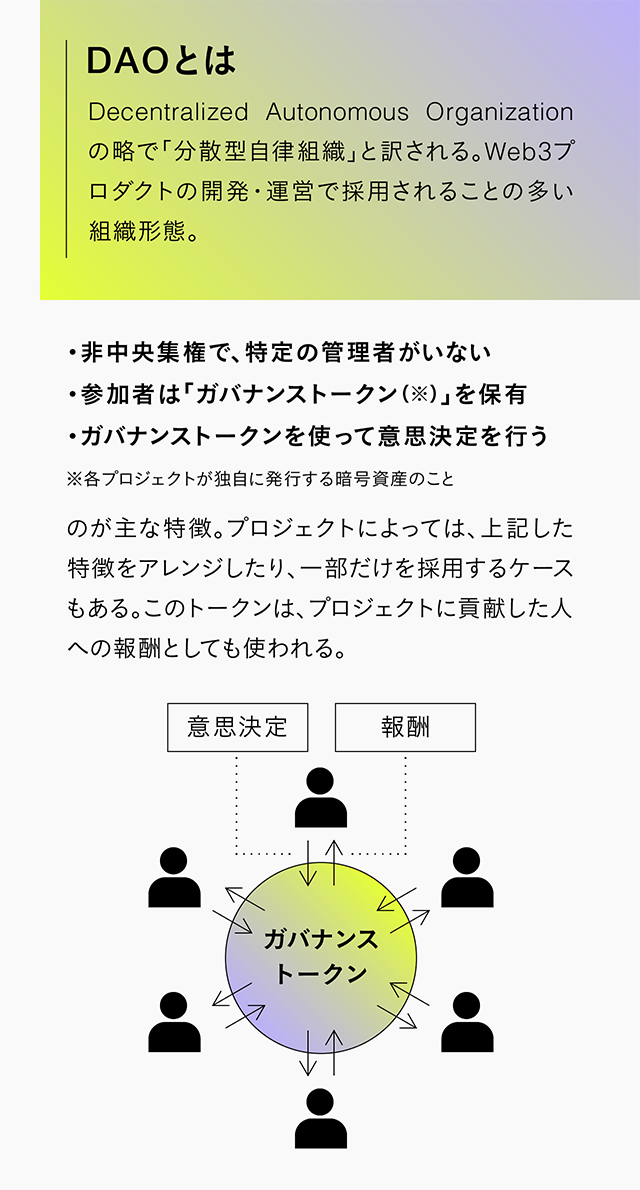

1と2について、僕が所属しているOASYS Pte.Ltd.は6年後の2028年までに「解散」するのを目標にしているんですね。

いずれOasysの開発・運営をDAO化して、オープンなコミュニティで行いたいと考えているからです。

—— よく、Web3プロジェクトはDAOとセットで語られますが、現在のOasysプロジェクトはDAOではない?

そうですね。正確には「将来のDAO化を目指して段階的に準備している」状態です。

2022年7月時点で、Oasysプロジェクトのメンバーはコアメンバー、サポートメンバー含め20〜30人規模なのですが、運営母体であるOASYS Pte.Ltd.では開発エンジニアを多くは抱えていません。

ブロックチェーンそのものや周辺ツールの開発は、外部協力者の方々が行っています。

今は主にブロックチェーンゲームを開発するdouble jump.tokyoやCryptoGamesなどの会社に受託してもらっている状態で、対価としてOASトークン(Oasysプロジェクトが独自に発行する暗号資産)をお渡ししているんですね。

この点は、一般的に言われているDAOに近い形だと思います。

一方、BizDevや僕が担当するマーケティングの仕事は、OASYS Pte.Ltd.のコアメンバーが主導する形になっています。

—— DAOでプロジェクト運営をしない理由は?

大きくは2つあって、1つはプロジェクトの立ち上げスピードの問題があります。

DAOの土台となる思想に「Decentralized(特定の企業・組織に依存せず、非中央集権であること)」がありますが、ゼロから新プロジェクトを立ち上げて普及させる時は、どこかの団体がリードしたほうが素早く前に進められると考えています。

なので、OasysプロジェクトもDAOの思想は重視しつつ、初期のフェーズは我々の組織が主導している。そんなイメージです。

加えてもう1つの理由は、プロジェクトメンバーに対する報酬形態を現在進行形で試行錯誤しているからです。

報酬を「トークン」でもらう意味

—— 開発にかかわるサードパーティの方々には、報酬をトークンで支払っているとありましたが、他のプロジェクトメンバーはどうなのですか?

OASYS Pte.Ltd.のコアメンバーの報酬は、法定通貨とOASトークンの2種類で支払われます。

トークンの付与については、今のところ2つのパターンを用意しています。

ベースインセンティブ

一般企業が法定通貨で給料を出すのと同じように、メンバーの業務内容や責任範囲に応じて半期に一度トークンを支払う。

ミッションインセンティブ

その時々に重視する個別のミッション別にトークンを支給する。例えば「Oasysプロジェクトに参画するゲーム会社を◯◯社増やせたら、▲▲OASトークンがもらえる」となる。

繰り返しますが、この報酬形態は、まだOasysのコアメンバーだけに適用している状態です。

DAO化に至るまでに仕組みをもっとブラッシュアップして、Oasysプロジェクトに参画する全てのコミュニティメンバーに適用できるようにする必要があります。

—— プロジェクトが成長して、暗号資産として取引されるトークンの価値も上がれば、プロジェクトメンバーの報酬も上がっていく仕組みになる?

その通りです。

法定通貨で報酬をもらう場合、一般的には「昇進・昇格したら給与額が上がる」か「頑張った分だけ歩合で報酬額が上がる」ことになります。

これだと、給料アップの機会は何年かに一度だったり、個人成績が良かった時だけです。

でも、トークンを仕事の報酬にすると、プロジェクト全体が成長し、発行するトークンの取引流通量が増えることが直接的に“給料額”の上昇につながります。

法定通貨だと、日本円の1円はどんな状態でも「1円の価値」しかありませんが、トークンだと「1トークンの価値が取引量次第で変わる」のです。

—— 報酬の価値を上げるも下げるも自分たち次第、となるのですね。

プロジェクトに参画する人のモチベーションアップにもつながるし、基本的にみんな「報酬はトークンで欲しい」となるケースが多いですね。

現金は、最低限、生活に困らないくらいの額をもらえたらいいというか。

—— 将来の報酬としてスタートアップが出すストックオプション(新株予約権)の考え方に近いのですか?

そうとも言えますが、ストックオプションは現金化までの難易度が高く、必要な期間も長くなりがちです。

一方のトークンは、トークンを持っていれば非中央集権的な取引所(DEXと呼ばれる分散型取引所)に誰でも上場が可能なほど難易度が低く、圧倒的に流動性が高いです。

もちろん、その危うさはWeb3界隈全体で議論されていますし、プロジェクトとしてのトークン発行量のコントロールは懸案事項の一つです。

それでも、トークンが報酬になる働き方のほうが、メンバー1人1人が自律的になっていくと思いますし、上記の理由からストックオプションに比べてもインセンティブとして強いと考えています。

為替レート次第で、国際的に見て日本円の価値が下がってしまうような状態に比べたら、トークンをもらって働くほうが夢があるというか。

Web3関連のプロジェクトは働く場所を問わないという点でも、法定通貨で給料をもらうより良い仕組みだと感じます。

DAOの理想は「リーダー不在」

—— 話は変わりますが、プロジェクトに参画するメンバーが増えれば増えるほど、服部さんが話した「自律的な働き方」を全員で行うのは難しくなりませんか?

そこは僕らも頭を悩ませています。

最終的に「運営母体」をなくすという目標を掲げている以上、非中央集権で、コミュニティでの意思決定を軸にプロジェクトを回していく最適なやり方を見つけなければなりません。

—— 現在のOasysプロジェクトでは、チームのマネジメントをどのように行っているのでしょう?

今はプロジェクトメンバーの人数がそこまで多くないので、一般的な企業と似たような体制で動いています。

全体方針を決めた上で、やるべきことをミッションごとに分解し、それぞれに担当者を付けるやり方です。

組織階層「的」なものもつくってはいるので、マーケティングで言うと僕がリーダーという名目ではあるのですが......。このリーダー職をなくし、基本的に担当者に意思決定を任せる仕組みを考えています。

例えばOasysを知っていただくためのマーケティングミッションには

PR:メディアリレーションによる認知獲得・ブランディング

コミュニティ:参画メンバー・開発会社などのパートナーを増やす取り組み

イベント:国内外で仲間を増やすイベント企画・開催

Thought Leadership(ソート・リーダーシップ):業界の内外への啓蒙活動

などがありますが、それぞれ、現時点でもすでに担当者が考えた施策でPDCAを回している状態で、個別の判断についても大きな裁量を持ってもらっています。

なので、最終意思決定者という意味では「リーダー職不要」と考えており、その代わり、全体の足並みをそろえるためのサポート的な役割としてプロジェクトマネージャーを各チームに配置するのを検討しています。

ちなみに1つ、一般的な業界におけるマーケティングではあまりやらなそうなミッションを挙げるなら、Thought Leadershipでしょうか。

—— 具体的に何をやる仕事なのですか?

今まさに企画段階のプロジェクトですが、ブロックチェーンゲームのプラットフォームとして、Oasysがどんな思想で開発を進めていて、どんな世界を実現したいのかを伝えながら認知を広めていく仕事になります。

ブロックチェーンゲームはまだまだ黎明期で、既存のゲーム業界に精通している人でも「よく分からない」となるケースが多いんですね。

しかもNFTが絡んでくるので、どうしてもお金儲けの負のイメージが付きまといます。

結果として、怪し気なプロジェクトとして見られてしまうことが多々あるので、ユーザー、またはデベロッパーの市場参入を促すための啓蒙活動はとても大切なミッションなのです。

最終的には、Oasysプロジェクトに対して熱心にコミットしてくださる方々が旗振り役となり、コミュニティを引っ張っていってもらうような形にしたい。

そのための「一番最初の旗」を立てるのが、僕らの大事な仕事一つなのです。

—— そうした取り組みに、先述していた「試行錯誤中のインセンティブ制度」が組み合わさると、コミュニティベースのDAOで動くプロジェクトができ上がると?

そうなればいいなと思っています。

—— ここまでの話だと、マーケターとしての役割も、一般的なサービスのマーケターとはだいぶ違いますね。

僕自身、リクルート時代にやっていた仕事内容と違い過ぎて、毎日カオスの真っただ中にいる感じです。

個人のキャリアという観点で話すと、リクルートに就職した当時は「将来お金に困らないためには、まずは職能が必要だ」と考えており、その上でマーケティングというスキルを選んでいました。

いわゆる市場価値を高めるため、職能を伸ばすことを考えていたんです。

でも、今は将来のためにベットする対象が、職能ではなく「産業」に変わったという感覚です。

このタイミングでWeb3の仕事に携わっていれば、そこで得る経験・知識は市場全体がもっと大きくなった時に確実にプラスになるはずだと。

転職の鍵は「インナーサークル」

—— 読者の中には、服部さんのように「今からWeb3のプロジェクトに携わりたい」と考えている人もいると思います。そんな方々に、何かアドバイスがあれば。

一言で「Web3」といっても、プロジェクトの進め方は手掛けるプロダクトの種類によって少しずつ異なります。

それに、開発もBizDevもマーケティングも、そのプロジェクトのフェーズや取り巻く市場の環境によって、やるべき仕事が変わるでしょう。

だから求められる能力は違って当然と前置きした上で「業界の有望なプロジェクトで働くために必要なこと」を一言アドバイスするなら、インナーサークルに入れるように努力したほうがいいと思っています

—— インナーサークルとは?

その世界で中心的に動いている人や団体とのつながりです。

「Web3」「NFT」を冠するプロジェクトはたくさんありますが、中には詐欺まがいのものや、仕組みとして発展性のないものも混じっています。

そういうプロジェクトで仕事をしても、反面教師的な学びはあると思いますが、キャリアとしてはプラスにはならないと思うんですね。

将来のことは誰にも分かりませんが、少なくとも国内外できちんと存在感を発揮しそう、もしくは最低限でも詐欺と判断されないようなプロジェクトにかかわるのが大切です。

それを見極めるためにも、Web3界隈のインナーサークルとつながっておくことが必要不可欠なんです。

—— 求人サイトを探しても、めぼしい仕事は見つけにくいと。

Web3の市場そのものがもっと拡大して、求人を掲載する側の人材サービス企業が「ビジネスになる」と思わなければ、ちゃんとした求人が載る機会は少ないと思います。

Oasysを含めて、今はインナーサークルとのつながりを通じて仕事を紹介されるケースが圧倒的に多いというのが現状ですし。

僕がOasysプロジェクトに参画するきっかけになったのも、学生時代のインターンで知り合った方からのお声がけでした。

もしdouble jump.tokyoでインターンをしておらず、現状インナーサークルにかかわるコネがなかったとしたら、やることは2つだと思っていて。

まずはめぼしいWeb3関連のイベントを探して、参加している人たちに話しかけること。

そして、Web3をやる上で欠かせないTwitterでの情報収集および発信を頑張ると思います。

—— Web3関連の最新情報はTwitterのほか、コミュニケーションツールの「Discord」や「Telegram」に集まっていると聞きます。

そうですね。今のところ、オンラインのWeb3コミュニティは、この辺のプラットフォーム上で形成されていることが多いです。

そのコミュニティに近づく入り口として、Twitterの活用はマストでしょう。

自分自身でも興味対象を発信することが、「つながるべき人との接点」を生んでくれると思います。

合わせて読む:【伊藤穰一】Web3は、ここからがおもしろい

合わせて読む:「Web3」で働き方はこうも変わる。有識者に聞く仕事の新常識

取材・文:伊藤健吾、取材協力:日野空斗、デザイン:國弘朋佳、撮影:遠藤素子