巻き込む力の源は新卒時の大失態

—— 『ファンをつくる力』のAmazonレビューを見ると、「データ活用の教科書だ」などの声が集まっていますね。

おかげさまで重版も決まり、ホッとしています(笑)。

—— SNSや動画活用など、本に載っているさまざまなマーケティング施策は、やはりDeNAで学んだものですか?

DeNAに新卒入社してから4年ほど、ゲーム事業部でプロデューサーをやっていたので、そこで学んだ仕事の基本は確かに役立っていますし、応用できているスキルも多いです。

でも、ゲームとバスケではマーケティングの前提条件が異なるので、本に書いた施策はほぼ全て、ゼロベースで試行錯誤しながら行いました。

—— 前提条件の違いとは、「デジタルで完結するビジネス」と「リアルビジネス」の違い?

そうです。後ほど詳しくお話ししますが、データの取り方一つをとっても勝手が違うので。

ゲームプロデューサー時代に学んだことで、今、一番生かせていると感じるのは、高速にPDCAを回す習慣です。

ファンの方々との向き合い方も生きている実感がありますが、それ以外は本当に手探りでした。

—— ブレイブサンダースの運営を承継してからたった3年でリーグNo.1の動員数を達成できたのは、何がカギだったのでしょう?

大ざっぱに言うと、社内外の方々をうまく巻き込めたからだと思っています。

例えば公式YouTubeチャンネルを使った施策で言うと、2021年にUUUMさんと正式なパートナーシップを締結する以前から、「はじめしゃちょー」さんのような有名YouTuberとのコラボ企画を実施してきました。

UUUMさんとの最初のコラボは、足掛け1年くらい、お願いし続けて実現したものなんです。

ブレイブサンダースの公式YouTubeチャンネルを立ち上げた直後、動画もまだ1本しかアップしていない状態でアポを取り、「UUUMバスケ部さんとコラボさせてください」と打診したのが最初の一歩。

そこから継続的にアプローチしつつ、配信実績もつくる中で、「本気だ」と感じていただけたのかなと。

TikTokでの情報発信も、やり始めてすぐに人づてで(運営会社の)ByteDanceさんをご紹介いただき、どう運用するのがいいかを相談してきました。

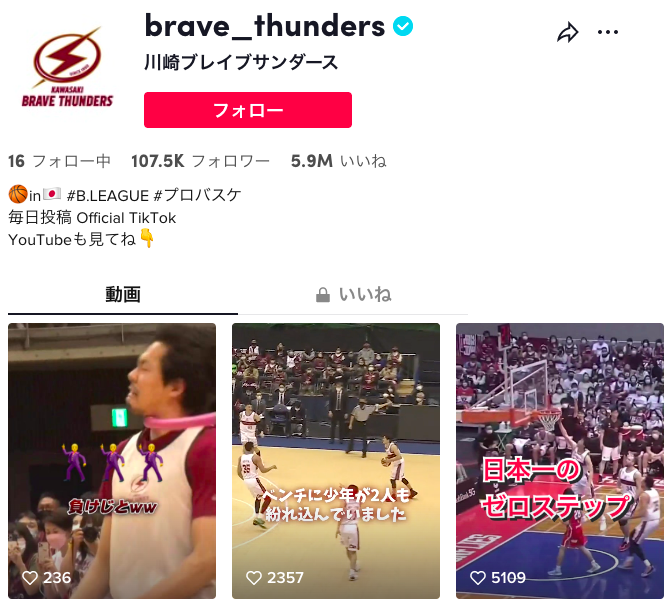

その結果、ByteDanceさんともパートナーシップを組ませていただくことになりまして。フォロワー数で言うと、日本のプロスポーツクラブでは読売ジャイアンツに次ぐ2位になっています。

川崎ブレイブサンダース公式TikTok

—— 普通は「ググって他社事例を調べる」くらいしかやらないところを、いきなり“本丸”に飛び込んだわけですね。なかなかできないことです。

人を巻き込む大切さは、DeNA入社1年目にやらかした大失態を通じて学びました。

初めて担当した新規アプリゲームの開発プロジェクトがうまく行かず、数千万円レベルの損失を出してしまい......。社会人になって最初の挫折でした。

損失、数千万円の失敗に学ぶ

—— どんなプロジェクトだったのですか?

外部の開発会社さんと組んで、新しいゲームタイトルを生むプロジェクトでした。

クリエイティブな分野に強い会社との共同開発で、これまでにないスマホゲームを作るのが狙いだったんです。

でも、試行錯誤を重ねた末、どうしてもこの企画では収益化が難しいと判断され、開発中止となりました。それまでにかけた開発費を無駄にしてしまったんですね。

この件では後から、「もっと社内外のプロに頼ればよかった」と猛省しました。

例えばゲームの特徴を際立たせるために、音楽業界のトッププレーヤーを巻き込むとか。長く遊んでもらうための制作体制に不安があったら、それを補えるような第三者との新たな座組みを考えるとか。

「やれることはもっとたくさんあったのに」という後悔があったし、それ以上に会社やプロジェクトメンバー、何より開発会社の方々に対する申し訳なさがありました。

その時以来、同じ失敗は二度と繰り返さないと心に誓ったんです。

—— 失敗から学ぶ姿勢は、ブレイブサンダースの仕事でも生きていますか?

もちろんです。はじめはスポーツ興行についても、リアルなビジネスにおけるマーケティングのコツも分かっていなかったので、失敗や想定外だったことがたくさんありました。

運営を承継して1年目の頃にやってしまった過ちの一つは、野球事業でうまくいったマーケティング施策を安易に横展開したことです。

DeNAは2012年から横浜DeNAベイスターズを運営しているので、僕たちも「同じスポーツマーケティングだから」と野球で効果のあった集客施策を参考にしていたんですね。

一風変わった招待施策やイベント企画のような、メディアを巻き込んで話題になることを前提とした施策です。

4年で観客動員65%増。ベイスターズが横浜に根づいた“改革”でも、中には話題にならないどころか、集客効果もほとんどない施策がたくさんありました。今考えると理由はシンプルで、プロ野球とバスケでは世間の注目度が違うからです。

プロ野球球団には新聞やテレビなど、各メディアの番記者がたくさんいます。一方で、ブレイブサンダースをフォローしてくださるメディアは圧倒的に少ない。

そんな状況で、ベイスターズと同じように話題性を意識したキャンペーンを張ったところで、自然に話題になる確率など低くなって当たり前だったんです。

だから僕らは、ただ面白い企画を実施するだけでなく、多くの人に知っていただく拡散手法とセットで考えなければいけない。

こんな学びを、たくさん積み上げてきました。

「P」の甘いデータ収集は徒労に

—— 施策を検討・検証する際の基になる「データ」の取り方も、ゲームやWebサービスとは違うと話していましたが、この点ではどんな学びを?

Webサービスでは、ユーザーのアクセスログ(サービス利用の履歴)などを調べれば行動パターンが分かりますし、それこそ24時間365日、データを取ることができます。

データ取得は比較的容易という前提で、分析・検証を行うわけです。

一方のリアルビジネスでは、この常識が通じないと頭では分かっていたものの、最初は「ここまでデータがないのか」と衝撃を受けました。

ホームの「川崎市とどろきアリーナ」に来てくださるファンのデータを集めるにしても、B1リーグのレギュラーシーズンは年間60試合で、ホームでの開催は30試合しかない。

毎日サービスを提供しているゲームなどに比べたら、データを取るチャンスは10分の1以下です。限られた機会で、できるだけ“濃いデータ”を取るのが重要になります。

そこで、ホーム開催の試合では毎試合、いろんな集客施策を詰め込み、それらを効果測定できるアンケートをお願いすることにしたんですね。

最初は回答率も低かったので、試合後に御礼メールとともにアンケート依頼を展開するようにしたり、回答特典みたいなのを考えたりと工夫しました。

そこでも失敗はありました。実際にアンケートデータの分析を始めてから気付いたのが、ブレイブサンダースの応援に来てくれた方なのか、対戦チームのファンなのかを聞く項目がなかったこと。

自分たちが真に知りたいのは、「今後もアリーナに来てくださるかもしれないお客さまに対して、施策がどれだけ効果的だったのか」です。

すでに熱く応援するクラブがあるアウェーファンの方々が、応援するクラブの試合を差し置いて、今後川崎のホームゲームへ来場される可能性は非常に低い。

観戦のリピート率を高める上で最も重要なのは、ブレイブサンダースのファン、あるいは、どちらのファンでもないニュートラルな来場者の声でした。

この部分が分かるアンケートにしなければならなかったのに、抜け落ちていました。

ただでさえデータを集める機会が少ないし、追加で情報を集めるのも難しい。そんな状況ゆえ、質問項目を目的から逆算して、詳細に練り込まなければならなかったのに、です。

—— PDCAの「P(計画)」の段階で勝負が決まってしまうと。

ええ、データ分析をする目的を解像度高く整理できていなかったために、データのノイズが発生することを事前に予測できなかったのです。

特にリアルビジネスでは、データの取得にコストも工数もかかります。

それらを無駄にしないためにも、データ収集前にその目的や、その先のアクションを明確にイメージできるよう考え抜くべきでした。

この失敗を踏まえて、データ分析後のアクションをより意識した、アンケートの仕組みを設計しました。

—— 具体的にはどんな変化が?

来場者の居住地はもちろん、何を目的にアリーナへ来てくださったのか、試合前や途中に行うイベントの満足度はどうかなど、細かくニーズを把握するべく、今は

試合直後のアンケート

新規来場者アンケート(1の途中から分岐)

年次アンケート

の3種類を用意してファンの声を拾い上げるようにしています。

例えば新規来場者アンケートでは、チケット購入の前に見たことがあるものを選択していただく形式にして、各マーケティング施策の効果を確認できるようにしたり。施策の選択と集中の判断基準にするためです。

年次アンケートでは、試合日以外の日常生活や属性をさまざまな切り口で質問して、「ブレイブサンダースのファン像」を把握できるようにすることで、戦略的に重視すべきターゲットの解像度を上げています。

このアンケートデータとチケット販売データを基に、ファンの体験価値を上げ、数も増やしていくための施策を練っています。

—— アンケートの取り方を変えてから分かったことは?

例えば、バスケに詳しい友人に誘われて来た来場者の方は、その後のリピート率が高い傾向にあったんですね。

さまざまな要因がありますが、一番はルールや面白いポイントを解説してもらえることが大きいと。

そこで、会場中央の巨大ビジョンでルールを補足したり、あるいは試合開始前に試合の見どころを解説するコーナーを設けました。

これらにより、バスケ通の友人と来て得られる便益を、すべてのお客さまに提供しようとしています。

また、お子さま連れのファンから「会場内が暗過ぎて危ない」という声を頂戴したので、照明の色と設置場所を変更するような細かい調整も行いました。

こういった取り組みのおかげで、今では来場者の満足度は毎試合95%前後を維持できるようになりました。

チームを承継した当初は、試合によって50%台になってしまうこともあったので、着実にデータ分析の効果が出始めていると感じています。

「やってみた」が発見を生む

—— 藤掛さんはまだ30代前半ですが、マーケターとして素早く成果を出すために、20代でやっておいたほうがいいと思うことは何ですか?

僕らは小さな組織なので、僕の役割もマーケターというより「事業を伸ばすためにあらゆることをする人」になっています。

だからこの質問に適したお答えができるか分かりませんが、まずは担当する事業そのものへの理解を、時間を惜しまず深めるのが一番大事だと思っています。

実際に僕もゲーム事業をやっていた時はいろんなゲームを1日中プレイしていましたし、ブレイブサンダースのTikTokアカウントを立ち上げる時は毎日4〜5時間以上TikTokを見ていました。

そしてスポーツならスポーツ、ゲームならゲームで、マーケットに関するトレンドなり、人が動く法則みたいなものを見極めようとすること。

これ自体を楽しむというか、面白がって仕事にのめり込む体験は、できるだけ早いうちにしたほうがいいと思います。

そうすると、「なぜこうなっているの?」とどんどん疑問が湧いてきますし、失敗してもPDCAを高速で回して学ぼうとするようになるというか。

抽象的な話になっちゃいましたが、僕が大事にしているのはこういう気持ちです。

マーケティングの仕事は、きちんとPDCAを回せば、どういう仕掛けを打つとどんな反応が返ってくるのか集積されるじゃないですか。このプロセスがとても面白い。

例えば過去に行った施策の中で、僕自身も意外だったのは、テレビ朝日さんとのコラボ企画で行ったハーフタイムショーへの反響でした。

2019年に行った試合で、「ラストアイドル~ラスアイ、よろしく!~」という番組(現在は終了)から生まれたアイドルグループ「ラストアイドル」にパフォーマンスをしていただいたのですが、当初はアイドルファンがバスケを見ても「一見さんで終わってしまうかもしれない」と不安だったんですね。

どうしても、コラボ相手のほうを目当てに見に来ていただくことになるので。

でも、この日の試合に来た来場者は、その後リピートしていただく確率が他の試合と遜色がないというデータが出たんです。コラボの相性や内容次第では、そのファンの方々にも十分バスケの魅力が伝わるんだなと。

こういう発見があったので、今ではコラボ企画を積極的に行うようになりました。

—— まさに、失敗を恐れずチャレンジしたから見つけた光明だったのですね。

仕事を通じて、人間理解みたいな部分も深めることができるのが、マーケティングの醍醐味です。

だから、失敗するかもしれないこともまずやってみる。

こういう姿勢があると、成長しやすいんじゃないかと思っています。

合わせて読む:【超実践】身近な事例で理解する、世界標準のマーケティング

取材・文:伊藤健吾、デザイン:松嶋こよみ、写真提供:DeNA川崎ブレイブサンダース