挫折で気が付いた、経営者の素質

—— 三井住友銀行でアナリストとして働かれ、企業買収ファンドのアドバンテッジパートナーズに転職。オックスフォード大学にMBA留学もされています。経営者になることを志して、キャリアをつくってきたのですか?

いやいや、自分が経営者になるとは夢にも思っていませんでした。むしろ、「自分には向いていないだろう」と、起業という選択肢を意識的に遠ざけていたくらいです。

私の父は会社を経営していたのですが、どちらかというと天才肌タイプで、自分はそういったタイプではなかったんですね。

そんな父でさえ、会社経営には苦労していました。職人としての才能はあったのでしょうが、今になって思えば経営の資質には欠けていたんです。

とはいえ、私にとって父はスーパーマンのような存在でした。そんな彼でさえ苦労するのだから、自分には経営なんて無理だろうと思い込んでいたのです。

三井住友銀行に入行したのは、将来的な起業を考えての選択ではありません。

父のように、真面目に働いていても経営に苦労している人を助けたくて、企業再生を仕事にしようと考えての決断でした。

—— 経営者を支える仕事をしていた南さんが、それでも会社を起業して経営者になる道を選んだのには、どのような背景があったのですか?

働いていくうちに、経営者を支えるよりも、経営をするほうが、自分に向いているのではないかと思うようになったからです。

銀行員時代の最初の仕事は、当たり前のように支店配属でした。

ただ、企業再生の仕事がしたいことは入社前から伝えており、成績もすこぶる良かったので、数年後には希望がかなって調査部に配属してもらえたんです。

異動が実現してからは、担当業界の調査レポートの作成や、融資先の財務状況の格付けなどが基本業務で、ときには経営危機に瀕した企業の再生プランの原案をつくることもありました。

どれも、学生時代からずっとやりたかった仕事です。

ただ、当時はバブル崩壊後の銀行再編の最中にあり、やがて様子がおかしくなります。どの銀行も生き残ることに必死で、それは三井住友銀行も例外ではありませんでした。

融資先を再生するなんて、夢物語です。まずは、自分たちの経営状況を立て直さなければいけない。

そこで、自分が本当にやりたいことをやるために、PEファンドへの転職を決断しました。

ここからが、苦しかった。

転職したPEファンドで、私はまったく役に立たなかったのです。

まず、経営の知識がないので、周囲の会話についていけませんでした。何を話しているのか理解できないけれど、それを丁寧に教えてくれるわけでもないので、ずっと分からない。

1年目の人事面談で「みなさんすごい方ばかりで、学ばせてもらっています」と話したら、社長にこっぴどく叱責されたこともあります。

「君はこの業界で一番になる気概はないのか。そもそも君にはほかの人に負けない強みもない。今の姿勢のままでいるなら、辞めてもらうしかないよ」と言われてしまう始末です。

—— 銀行員時代の実績が、まったく通用しない世界だったと。

銀行時代はトップクラスの成績を収めていましたし、難易度の高い証券アナリストの資格にもトントン拍子で合格していました。希望通りの配属も獲得して、それなりに活躍していた自覚があったんです。

銀行員時代の感覚で、「そのうち何とかなるだろう」なんて思っていましたが、そのスピード感そのものを否定されてしまいました。

—— ビジネスのプロフェッショナルが集う世界での挫折が、経営者になる道へとつながっているのですか?

本当のプロたちが集う世界では、僕の論理的思考力は歯が立たなかったし、事業を再建する能力でも勝ち目がなかったんです。

バックグラウンドがあるファイナンスで勝負したり、難解な書籍を読み漁ってハードスキルを積み上げたりした結果、7年半の在籍期間でそれなりの成果を残すこともできましたよ。

でも、あくまで「それなり」です。

ここから歯を食いしばってパートナーを目指す選択もできましたが、あまり現実的ではないし、それが自分らしいキャリアだとは言い切ることはできなくて。

一方で、得意なこともありました。

相手の懐に飛び込んで信頼関係を築いたり、人を巻き込んでチームをつくったりすることは、人よりも少しだけできたんですね。

わらにもすがる思いで必死に努力した過程で見つけた小さな強みでしたが、それを頼りに生きていくほうが、よっぽど自分らしいと思えました。

そして、その自分らしさを生かした仕事こそが、経営者だったんです。

魅力的な旗を立てる、という仕事

—— 経営者になるにあたって、ハードスキルはさほど重要なものではない……?

専門知識を身に付けた経験は、もちろん今に生かされています。法律やファイナンスの知識は社内でもトップクラスにあると思いますし、それが正しい意思決定を助けてくれる瞬間もあります。

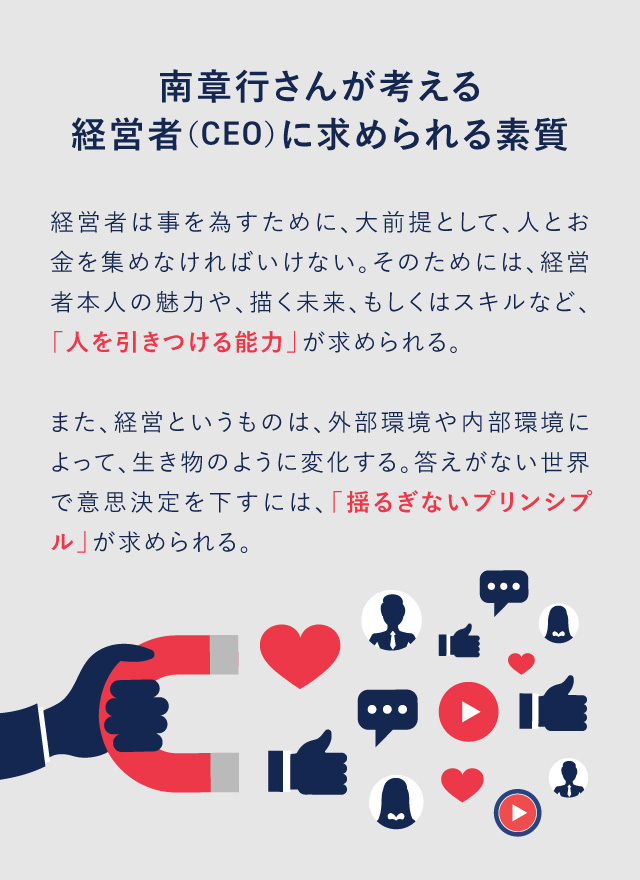

ただ、そういったことよりも、大きな夢を描き、「こんな社会をつくりたくない?」と言えることのほうがよっぽど重要です。

専門知識を身に付けただけで会社を経営できるなら、もっと多くの人が経営者になっているはず。

そうなっていないのは、経営において、専門知識がさほど重要ではないからです。

僕は今でも、できないことが山のようにあります。だからといって、それを克服することはしません。

それよりも、「魅力的な旗を立てる」という得意を伸ばして、人を巻き込み、苦手なことを補ってもらった方が、幸せになる人が多いと思っています。

—— 経営者というと、何でもこなせるスーパーマンを想像していました。

何でもこなせるスーパーマンなんて、いないですよ。仮にいたとして、ほんの一握りです。

スーパーマンだと思われている人は、ある特定の能力にエッジが立っている人です。その印象が強いので、あたかも何でもできるように見えているだけだと思います。

エッジが立った特定の能力で人を引きつけ、できないことをカバーしてもらっているのが実際のところです。

私もそうで、極論を言えば、旗を立てているだけなんですよね。苦手なことは、社員が助けてくれています。

たとえば、ココナラは2022年1月に、「ココナラスキルパートナーズ」というベンチャーキャピタルを立ち上げました。私はここで代表を務めています。

事業は立ち上げ時期から順調です。新参者ながら、ハイペースで投資を実行できています。

この話だけを聞いたら、私にベンチャーキャピタリストの才能があるように思えるかもしれません。

しかし、残念ながら誤解です。

ベンチャーキャピタリストは、未来をつくる新しいビジネスの種をいち早く見つけ、そこに投資をして事業を伸ばし、リターンを得る仕事です。それゆえ、好奇心が絶対的に求められます。

ただ、僕にその素質はありません。新しいものに、ぜんぜん興味がないんです。

Web3について説明できるわけではないし、「メタバースってなんですか?」「クリプトってどういう仕組みなんですか?」といった具合で、最新のテクノロジーについての理解はほとんどありません。

でも、投資は問題なくできています。むしろ、順調と言うほかない現状です。

それはどうしてか。

「メンタリングを含めた投資先のサポートに全力を尽くします」というエッジを立てて、それ以外のことは得意な人に任せているからです。

—— たとえ実務能力に長けていなくても、魅力的な旗を立て、揺るぎないプリンシプルに基づく意思決定ができるなら、経営者としての責任を果たせると。

そう思っていますし、少なくとも今の私はそうです。

私は飛び抜けて頭がいいわけでもないですし、実務が誰よりも得意なわけではありません。

ただ、社員の誰に聞いても「南はブレない人だ」という声が返ってくると思います。逆にいえば、それだけなんです。

ココナラは“一人ひとりが「自分のストーリー」を生きていく世の中をつくる”というビジョンを掲げていますが、これは私自身のビジョンでもあります。

だから、ビジョンの実現に関係がないことには興味がないし、他の経営者の真似をしたいとも思いません。もちろん、それに背を向けるような意思決定もしません。

でも、そのスタンスを貫き続けられるなら、経営者として事を為すチャンスがあります。まだ道半ばですが、ココナラの成長が、その証明です。

一億総アントレプレナーの時代

—— 「揺るぎないプリンシプル」を持つというのは、誰にでもできることではないように感じます。どうすれば、ブレない信条を持てるようになるのですか?

何でもいいので、自分で意思決定してみてください。自分から手を挙げ、イニシアチブを取るんです。

誰かに任せず、自分の意思で判断すると、結果として良かった、もしくは悪かったというフィードバックがダイレクトに返ってきます。

それを繰り返していくと、必然的に価値観が磨かれていくんです。

言われたことを上手にこなすのは、そこに自分の意思決定が反映されていない限り、ハードスキルが少しだけ積み重なったようなものです。

その延長線上に、ビジネスパーソンとしての「厚み」や、答えのない問いに対して指針を生み出す能力は生まれません。

なにも、大層な意思決定をする必要はありません。「髪を染めてみる」くらいの意思決定で十分です。

他人の尺度に合わせて判断している時点で、それは意思決定とは言えません。しかし、何であれ、自分の意思で判断すれば、それは立派な成長の機会になります。

会社を経営するために必要なプリンシプルをつくることと、日常で小さな意思決定をしていくことは、実は地続きです。それも、びっくりするくらいに。

これから経営者を目指すのであれば、日常の些細な選択も、自らの意思で判断するクセをつけてください。そして、その意思決定に責任を持つ。

小さなことに感じるかもしれませんが、塵も積もれば山となるものです。

答え合わせはまだ先

—— 「日常で小さな意思決定をしていくこと」は、経営者を目指す人以外にも重要だと感じます。

おっしゃる通りで、先行きが不透明な“不確実な時代”では、誰もがアントレプレナーシップを持つことが求められます。

そうでなければ、この不確実な時代を幸せに生きていくのが困難だからです。

少し前は終身雇用制度があり、偏差値の高い大学を卒業して、大企業に入社すれば、誰でも一様の幸せを手に入れることができました。

しかし、今はそうではありません。終身雇用はすでに終わっていて、言われたことをこなすだけでは、ろくに食べていけない時代になっています。

また、幸せの価値基準が多様化していて、お金を稼いだからといって幸せになれるわけでもない。

つまり、自分で自分の幸せを定義し、それを連続的に選んでいかなければ、納得のいく人生なんて送れないのです。

そうした時代だからこそ、アントレプレナーシップを発揮して、自分の意思で物事を判断する習慣を持たなければいけない。

誰もレールを敷いてくれないのだから、自分でレールを敷かなければいけないんです。

経営者になるということは、意思を持って行動した結果、どうしても自ら成し遂げたい事業に出会った結果だと思っています。

—— 「誰もが自分の人生の経営者である」自覚を持つべきかもしれないですね。

職業としての経営者を目指す必要はありませんが、誰もが自分の人生のイニシチアチブを取るべきだとは思っています。

それさえできれば、たとえ年収が低くても、「心をすり減らして働くよりもいい」と自分らしい人生を送ることができますよね。

しかし、働き方の価値基準がないなら、「自分は年収が低い」と周囲と比較して苦しい毎日を過ごすことになります。

とはいえ、価値基準が定まるまでは、比較から逃れることができず、苦しい思いをすることもあるでしょう。

でも、それでいいんです。若い世代には「大いに悩め」と伝えたい。

20代のうちに「自分の人生こうだ」と言い切れる人は、ほんの一握りです。人生の早い段階から、意識的に意思決定をしてきた人だけが、その境地にたどり着くことができます。

だから、悩んでいるのが当たり前だと思ってください。不安な気持ちと付き合って生きていくことは、とても自然なことです。

「答え合わせはまだ先」で問題ありません。

私たちにできることといえば、この次の選択機会を自分の意思で選ぶという、それだけなのです。

デューデリだん!復活。スキルEC「ココナラ」の実力は取材・文:オバラ ミツフミ、編集:伊藤健吾、デザイン:堤 香菜、撮影:遠藤素子