体育会系が評価される本当の理由

かつての体育会系は、体力と根性が評価されていたのは間違いない。

新規顧客を開拓するために、時間の許す限りアポを取ったり飛び込み営業をしたりする「足で稼ぐ営業」では、行動量が成果と比例しやすかった。そのため長時間、軍隊のように働くことが評価される時代もあった。

しかし、そのようなイメージは、もはや過去のものとなっている。

今、体育会系の出身者が評価されるのは「知的格闘技に耐え得る力」があるからだと福山さんは言う。噛み砕いて説明すると、「理論と実践を交互に繰り返し、状況に応じた最適解を導く力」だ。

「最近の体育会系出身学生は、部活や試合の中で自然とこの力を養うことができているように感じます」

客観的な数字よりも「努力」や「根性」が重要視されることもあった野球部においてさえ、緻密な分析作業が一般的になりつつある。バッティング練習だけを見ても、大きな変化があるそうだ。

かつては、一度決められたことをやり続けるといったような練習が多かった。「毎日1000回、ひたすら素振りをする」といったような練習だ。

一方で今の野球部は、上手くなる方法を自分自身で考えることが求められる。

「バッティングフォームに関しても、既存のバッティング理論を鵜呑みにするケースは少なくなっています。実際、多くの強豪チームでは、練習でスマホを用いるのが当たり前。自らのバッティングフォームを撮影して、動画を見返して、フォームの調整を行ったりしています」

このように、既存の理論を鵜呑みにするのではなく、実践を通して自分なりの答えを見つける経験を部活動の中で積むことができるようになった。

体育会系と一口に言っても、今と昔ではその実態は大きく異なっているようだ。

営業もデータドリブンに

そして、近年は体育会系だけでなく営業手法にも大きな変化が起きた。1つ目は、データに基づいた営業の普及だ。

かつての営業は、個々の営業パーソンが経験を通じて獲得する「勘」に依存しており属人的であった。そのため、優秀な営業パーソンのノウハウを共有することが難しかった。

しかし、現在ではアポ獲得率や受注率といった営業活動のデータを細かく残すことができる。

「これによって、営業のナレッジをチームで共有することが容易になりました。近年の営業では、データを基に戦略を立てたり、学びを見つけて共有したりすることが今まで以上に重要視されています。

実際にギグセールスでは、日々の業務の中で『商談獲得率』や『受注率』、『コールログ』などの分析を行い、自分たちの目標と現実とのギャップを1日3回確認するようにしています」

福山さん自身も、過去にデータを活用して成果を上げた経験を持つ。

創業当初、あるプロダクトのセールスをしていた時は、「主なお客さまはスタートアップ企業である」という仮説を立てて営業していた。しかし、受注効率は良いもののプロジェクトが大型化せず、解約に至ってしまうケースが続いていたという。

そんなタイミングで経営合宿を行い、解約分析をしたところ、会社規模と解約率には相関関係がないと判明。

むしろ、顧客企業内のどの部署が持っている予算からお金が出ているのかに最も高い相関関係があったという。

結果、ユーザーニーズが明確になり、現状に合わせてサービス名と価格帯を変更して再びリリース。その結果、受注数が一気に拡大し、昨対比で約300%成長を達成することができたのだという。

このエピソード1つをとっても、がむしゃらに営業をかけるのではなく、データを用いて仮説そのものを考え直すことが必要だと分かる。まさに「知的格闘技に耐え得る力」が重要というわけだ。

“チームスポーツ”化で業務も変化

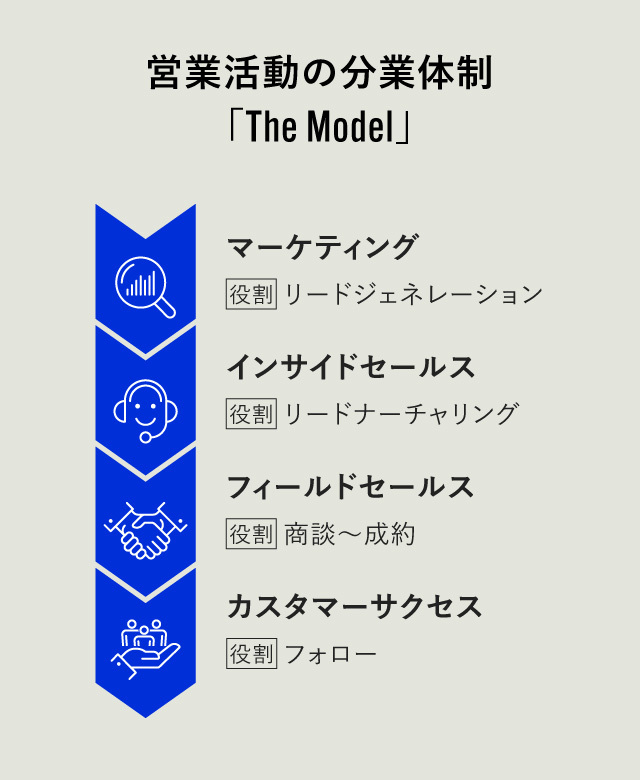

営業におけるもう1つの大きな変化が、法人営業、とりわけサブスクリプション型の商材を扱う会社における「営業の分業化」である。

かつては、新規顧客の開拓から契約後の顧客対応までを1人の営業パーソンが担う「一気通貫型」が主流であった。

見込み客を見つけることも、顧客のクレームに対応することも、1人の営業パーソンの仕事として認識されていた。

しかし現在では、これらの業務をインサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスが分業するようになっており、チームを作って担当するケースが増えている。

インサイドセールスはリード(見込み客)に対して、電話やメールなどの間接的なコミュニケーションで営業を行う。そして、リードの中で、商談に進展しそうなリストをフィールドセールスに渡す。

フィールドセールスはインサイドセールスから受け取った顧客リストを元に、実際に商談を行う。フィールドセールスにより、契約に至るかどうかが決まる。

そしてカスタマーサクセスは、購入後の顧客のフォローを担当する。顧客成果の最大化に努めつつ、同時に不満をすくい上げ、解約率を下げる役割を担う。

「こうして分業で営業効果を最大化していくスタイルにシフトしつつあるからこそ、体育会系の中でも団体競技をやってきた人たちは特に、その経験を生かしやすいのです」

では、分業化したことにより、営業パーソンに求められる能力には変化があるのだろうか。

現代的な営業で求められる能力について、野球のポジションと照らし合わせながら福山さんに説明してもらった。

経験ポジション別の「適性」とは

まず、セカンド・ショート・キャッチャーなど、他のポジションとの連携の多いポジションの経験者は、分業型の営業において活躍しやすいという。

「他のポジションと連携して適切な意思決定をする力」と「割り振られていない仕事に柔軟に対応する力」を兼ね備えているからだ。

例えば「中継プレー」は、適切な意思決定を求められるプレーの一つだ。

外野からバックホームをするという局面では、内野手が中継に入る場合もあれば、入らない場合もある。キャッチャーはランナーの足の速さや外野手の肩の強さを元に、内野手に対して中継の有無を伝達しなければならない。

「こういう中継プレーでは、試合の流れに応じて判断を下す習慣がモノを言います。だからこそ、チーム営業でも、セカンドやショート、キャッチャーの経験者は『他のポジションと連携して適切な意思決定をする力』が生かしやすいのです」

また、2つ目の「割り振られていない仕事に柔軟に対応する力」についても、野球で言う「けん制プレー」では瞬時の判断力も求められる。

2塁けん制の際、セカンドやショートが塁にいないと、ピッチャーの暴投に繋がってしまう。そのため、セカンドとショートのどちらかが塁に入らなければならないが、セカンドが入る時もあれば、ショートが入る時もある。

「キャッチャーのサインを見ながら臨機応変に対応することが求められるので、例えば人数の少ないベンチャー企業でインサイドセールスがフィールドセールスの役割も兼務しなければならないような場面で、セカンド・ショートの経験者が強みを発揮します」

もちろん、他のポジションとの連携が少ないポジションの経験者であっても活躍することが可能だ。

例えばピッチャーは、個人スポーツのような要素も含まれている。

「ピッチャーは練習メニューを自分で決めて、職人のように技術の向上に励む人が多いんですね。つまりピッチャー経験者の強みは、試行錯誤を続けられる点なのです。営業トークのスクリプトを改善していくといったことを自然とできる人もいます」

さらに、レギュラーではなく補欠の選手であったとしても、営業で活躍するチャンスは大いにあるようだ。むしろ、「学生時代補欠だった人は営業で活躍する素質がある」のだと福山さんは明かす。

「補欠は競技力ではレギュラーに劣るかもしれませんが、チーム全体をマネジメントする経験を積んでいます。チームに必要なことがないか常に気を配る姿勢は、営業においても必要不可欠です。レギュラーの人を現場で活躍する営業パーソンであるとするならば、補欠の人はチームマネジメント側に相当します」

データドリブンの営業では、現場で営業をする以外にも活躍の場はたくさんある。営業チーム全体のマネジメントを行う役割は今後重要になっていきそうだ。

次は、ポジションや経験ごとに備えている強みを生かすためのアドバイスを紹介しよう。

福山さんによると、現代型の営業で成果を出すには次の3つが大切だという。

活躍するための3つの極意

.jpg)

まず体育会系出身者が心掛けるべきなのは、業務の目的を意識すること。

福山さんは、「体育会系出身者の弱みは常識を疑う力」と話す。決められた練習をこなす習慣が身に付くと、「そもそも何のための練習なのか」を疑う機会が少なくなってしまうからだ。

営業においても同じことが言える。例えば上司や先輩に大量のテレアポを指示された場合でも、何のために行っているのかという目的を自分なりに考えることが必要だ。

そうすれば、ただ数をこなすのではなく、受注確度の高そうな見込み客の傾向なり、新規開拓のコツが見えてきたりするものだ。

次に意識すべきは、「できるだけ多くの打席に立つ」ということ。

できるだけ多くの打席に立つには、打席が回ってくる環境にいることも必要だ。福山さん自身も、チャンスが回ってくる環境に身を置くことで営業として成長した経験を持つ。

「新卒でサイバーエージェントに入った時、まず新規開拓をする必要がありました。ただ、もともと新規開拓をしていた部署ではなかったため、教えてくれる先輩はほとんどいませんでした。自分でゼロから営業する機会が多かったため、結果的に営業パーソンとして素早く成長できたと思います」

最後に意識すべきは、「スポーツで身に付けた自分の勝ちパターンを営業にも適用する」ということだ。

例えば、野球部時代に毎日素振りをしてヒットを打っていたという人が、「とにかく量をこなすことで成果を出す」という勝ちパターンを確立していたとする。

そのような人は、営業職においても先輩の営業トークのスクリプトを見て何度も真似することで、成果を出せるようになったりするのだという。

このように、自分なりの勝ちパターンを営業に置き換えて実践してみることで、成果が出るようになるケースも多い。

体育会系で培ってきたものは無駄にはならない。一方で、「自分の勝ちパターンに気付けるか」が重要になってきそうだ。

合わせて読む:【大解剖】SaaS時代の営業手法を、徹底的に「分解」してみた

取材・文:安保 亮、取材・編集:伊藤健吾、デザイン:堤 香菜、撮影:遠藤素子