自分で「肩書」を決める生き方

── 森正さんの「配役家」という肩書は、ご自身で名付けられたと聞きました。

いきなり「配役家」と言われても、何の仕事かさっぱり分かりませんよね(笑)。でも、自分では、この上なくしっくりきている肩書なんです。

僕のメインの生業は広告キャスティングで、テレビCMやWebCM、グラフィック広告などに出演するキャストを探し、実際にアサインするまでを担当しています。

タレントやモデル、お笑い芸人、子役、さらには動物まで、クライアントから与えられるお題に対して、ジャンルを問わず、最も「ふさわしい」キャストは誰かを考えるのが仕事です。

最近はまちづくりやキャリア支援の仕事もしています。

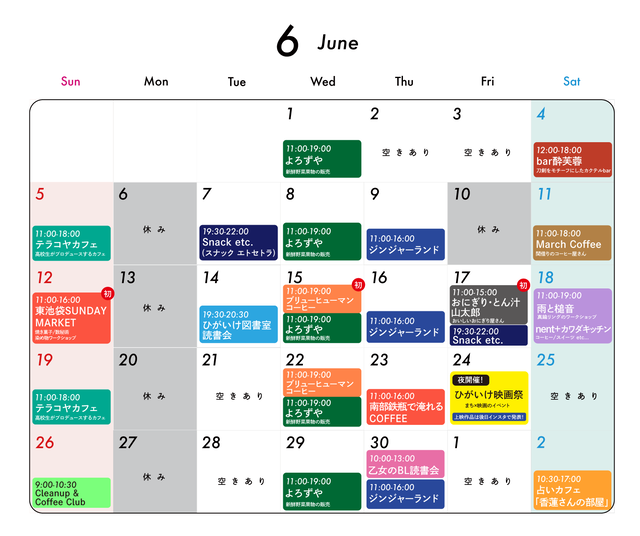

例えば、東池袋にあるポップアップスペースの運営。簡単に言えば「日替わり店舗」のようなイメージで、1日単位で地域の人々にスペースを貸し出しています。

キャリア支援では、キャリアコンサルタントの国家資格を取って、社会人に向けて「職業体験」を提供する団体で企画を考えたり、記事の取材・執筆を担当したりしていました。

まちづくりも、キャリア支援も、一見キャスティングとは何の関係もないように見えますが、僕は「その人の“らしさ”が生きる環境探し」という意味で、かなり近いと思っています。

まちをつくる時に、その地域の人たちにどんな環境や、どんな役割を提供するのがいいのか。

キャリアに悩む人が、どうすれば個性を生かした仕事に出会えるのか。

こうした一連の取り組みを広義のキャスティング=配役と捉え、その人“らしさ”を生かすお手伝いをしていきたい。そんな思いから、「配役家」と名乗っています。

20代で「5社」を転々とした

── もともと「配役」の仕事がしたいと考えていたのですか?

昔から人の「個性」について考えるのは好きでしたが、仕事にしたのは新卒で広告キャスティングの会社に入社したのが直接的なきっかけです。

もともと芸能と広告に興味があったので、その両方の仕事ができそうだと思って選びました。

実際に入ってみると、仕事自体はとても充実していたものの、大誤算がありました。

というのも僕、まったく会社員に向いていなかったんです(苦笑)。納得していないことを指示通りにやるとか、目的なくみんなで飲みにいくとかが、本当に苦手で。

「それ、やる意味ありますか?」とか言っちゃうタイプの新人でした。当時の上司からすると、相当かわいくないやつだったと思います。

結局、新卒で入った会社は合わず1年弱で退職し、そこからはライブハウスで働いたり、百貨店でコーヒーメーカーを売るバイトをしたり、劇団を立ち上げたりして過ごしていました。

でも、やっぱり「キャスティングの仕事がしたい!」と一念発起。また別の会社に入るのですが、そこも合わず、その後に勤めた会社では理不尽なトラブルに巻き込まれたりして……。

結局、辞めたり、辞めさせられたりで、20代で5社を転々としました。本当、会社員としてはダメダメだったと思います。

── そこから、どうやって今のキャリアにたどり着いたのですか?

2015、6年ごろに、ちょうどYouTubeやTwitterで「バズ動画全盛」のタイミングが来て、時流に乗れたのが大きいですね。

もともとSNSなどをくまなくチェックしていたので、次にインターネットでブレイクしそうなタレントを、いち早くキャッチアップできていたんです。

5社目のキャスティング会社にいた頃に、「Web動画のキャスティングが得意な人」として、CMディレクターから直接指名をいただいたりもしていて、30歳になったタイミングで自分の会社をつくりました。

ただ、独立したのにはもう1つ理由があります。

それは「バズ」の負の側面として、SNSでの「炎上」や「袋叩き」がエスカレートしていくのを目の当たりにしたこと。

もちろん、誰しも万人に受け入れられる発信をするのは、不可能に近いです。

ですが、著名人やタレント、時に一般人が、“有名税”と言わんばかりに過剰にSNSで叩かれる様子を見て、すごくやるせない気持ちになりました。

誰かを幸せにしたくて、WebやSNSで仕事をしているのに、結果として誰かを傷つけてしまっているんじゃないか、自分が本当にやりたいのってこういうことなんだっけ、と。

そこで、キャスティングにとどまらず、広く「人が幸せに『生きる』ってどういうことだろう」とか、「生活の大部分を占める『働く』ってどうあるべきだろう」といったことに興味を持つようになりました。

それが、結果的に今のまちづくりやキャリア支援の活動につながっています。

“インディーズ”を大事にしよう

── どうすれば森正さんの「配役家」のような、「自分らしい仕事」に出会えると思いますか?

そうですね……運やタイミングがあるので一概には言いにくいですが、「興味に従って動き続ける」のは、大事だなと思います。

僕自身、会社を何回も辞めていたので、若い頃はキャリアがすごく不安でした。

「これから食べていけるかな」とか「自分らしい仕事ってなんだろう」とか、究極的には「何のために生きているんだろう」と考えたのだって、2度や3度じゃありません。

でも、立ち止まっていても答えは見えないので、バイトをしてみたり、自分で気になったキャストさんをまとめてSNSで発信してみたり......。すぐに何かしらの結果につながらないものも含め、興味の赴くままに行動していましたね。

今でこそ、自分の活動を「配役」と定義していますが、独立してから始めたキャリア支援も、まちづくりも、最初は「やってみたい」という気持ちで始めたので、こう大きくしようとか、戦略とかはなかったです。

ただ、試行錯誤しながら進めていたら、「あ、これってその人の個性をどう生かすか考える仕事だな」「そう考えると、キャスティングに近いな」と、共通項が見つかった感じで。

そう考えると、動きながらも、常に考え続けてきたからこそ、「配役」という言葉にたどりつけたんだと思います。

スティーブ・ジョブズの「Connecting the dots」じゃないですけど、自分のそれまでの経験は、思いもよらなかったことで生きるもの。

それぞれの活動は「点」だったとしても、一気に「線」になるタイミングがあるんです。

まずは自分の興味に従って動いて、そしてその行動の意味を考え続ける。この2ステップが、「自分らしい仕事」に出会う、確実な方法の1つだと思います。

あと、もう1つあるとすれば、もっと“インディーズ”を大事にするといいんじゃないかな、と最近考えていて。

── インディーズ、とは?

「きちんと形になっていないけどこういうものが好き」とか、「みんなには理解されないけど、自分にとっては大事」とか。そういう、いい意味で「弱い」、インディーズな思いって、実は大きな可能性を秘めているんじゃないかな、と思っています。

だからこそ、僕たちが運営するポップアップスペースは、「まちのインディーズ・レーベル」とコンセプトをうたっていて、地域に住む人々が、ちょっとした興味とか好奇心でお店を出せるようにしています。

「実はコーヒー入れるの好きだったから、やってみようかな」とか、「いろんな人の本の感想を聞きたいから、読書会をひらいてみようかな」とか、はじめの一歩って、それくらいでいいんじゃないかな、と。

で、実際に出してみたら、思わぬフィードバックが人からもらえるかもしれないし、何より完璧じゃないからこそ、誰かに「応援」してもらえたりするものです。これは、モチベーションにもつながりますよね。

こういう“インディーズ”な気持ちに向き合って一歩踏み出すのって、すごく勇気がいりますが、いざ出てみるとパッと道が開けたりする。

その積み重ねが、「自分らしさ」をかたどっていくんじゃないかな、と思います。

生まれた時から「あなたはあなた」

── 一歩踏み出そうとしても自分と他人を比べてしまって、なかなか行動できない、という読者に、アドバイスがあればお願いします。

人と比べてしまう気持ちは、とても分かります。こうお話ししている僕も、無意識に人と自分を比べてしまっている時はありますから。

ただ、キャスティングの仕事をしていると、毎日何十人、何百人と、本当にたくさんの人のプロフィールを見るんですよ。

すると、全員顔も違うし、体も、出身地も、経歴も全然違う。生まれた時から人はみんな違っていて、すでにありのままで「その人の“らしさ”」があるんですよね。

翻って、それはキャリアでも一緒だと思います。

誰もがうらやむ企業に入って、難易度の高い資格を取って……と、「強々(つよつよ)キャリア」を志向するのも、もちろん1つの価値観です。

けれど、そういう競争的なものに疲弊してしまって、「自分らしさ」を生かしきれていない人がいるとしたら、それはもったいないかもな、と。

もしかしたら、小さくても何かしら「やりたい」という気持ちや、純粋な興味に従ったほうが、自分らしく生きられるかもしれないわけですから。

“インディーズ”の話にも通じますが、あえて「弱々(よわよわ)キャリア」を取ることで、また別の将来の選択肢が見えてくるんじゃないかな、と思います。

僕の場合は、それが「人の個性ってなんだろう」「どういう時にそれは最大限生かされるんだろう」という興味でした。

それで、その興味の赴くまま走ってきたら、「配役家」という自分らしい仕事にたどりついたんです。

もちろん、肩書をつくることが目的ではないですが、あえて自分の肩書を持つメリットをお話しするとしたら、相手に「私はこれをあなたにプレゼントできますよ」という、分かりやすい「目印」になるかもしれません。

肩書とかキャリアいうと、自分を武装するというか、何かと戦うための武器として捉えられてきた節がありますが、これからの時代は、もっと「こうありたい」とか「こんなことできますよ」とか、その人の「生き方」を表すものに変わっていく気がしますね。

僕自身も、配役家として、人々が「自分“らしく”生きられる舞台探し」を、お手伝いし続けたいな、と思っています。

【読書】「喜怒哀楽の解像度」を上げれば、生き方が変わる取材・文:高橋智香、編集:伊藤健吾、デザイン:浅野春美、撮影:遠藤素子