10%超えしそうな週休3日企業

みずほグループやリクルート、パナソニックのような大企業まで。今、「選択的週休3日制度」を導入する企業がにわかに注目を集めている。

厚生労働省の調査だと、日本で「週3日以上」の週休制度を取り入れている企業の数は、2020年時点で約8%。

まだまだ少数派だが、リクルートやパナソニックのような大企業の導入事例が増えていくと、追従する企業は一気に増えていくだろう。

昨年6月、日本政府も「経済財政運営と改革の基本方針2021」の中でこの制度の普及に触れており、注目度は急激に高まっている。

.png)

政府が出した基本方針の中で、週休3日制は次のようなメリットをもたらすと記されている。

「育児・介護・ボランティアでの活用、地方兼業での活用などが考えられることから、好事例の収集・提供等により企業における導入を促し、普及を図る(原文ママ)」

働き方の柔軟性を確保しやすい労働環境をつくることで、ウェルビーイングの実現や、副業・学び直しなどによるキャリア開発の可能性が広がると考えているようだ。

これから社会に出る学生や20代の若手ビジネスパーソンからすると、特に後者のキャリア開発でチャンスを得やすくなるのは良い変化と言える。

年々強まるワークライフバランス重視の傾向から考えても、週休3日制は今後の就職・転職先選びで注目ポイントとなりそうだ。

しかし、この制度の普及を「休日が増える」という表面的な話として捉えてはいけない。

週休3日が一般化した場合、働き方や評価(特に「生産性」と「給与」)の常識も大きく変わっていくからだ。

必ず確認したい「3つの型」

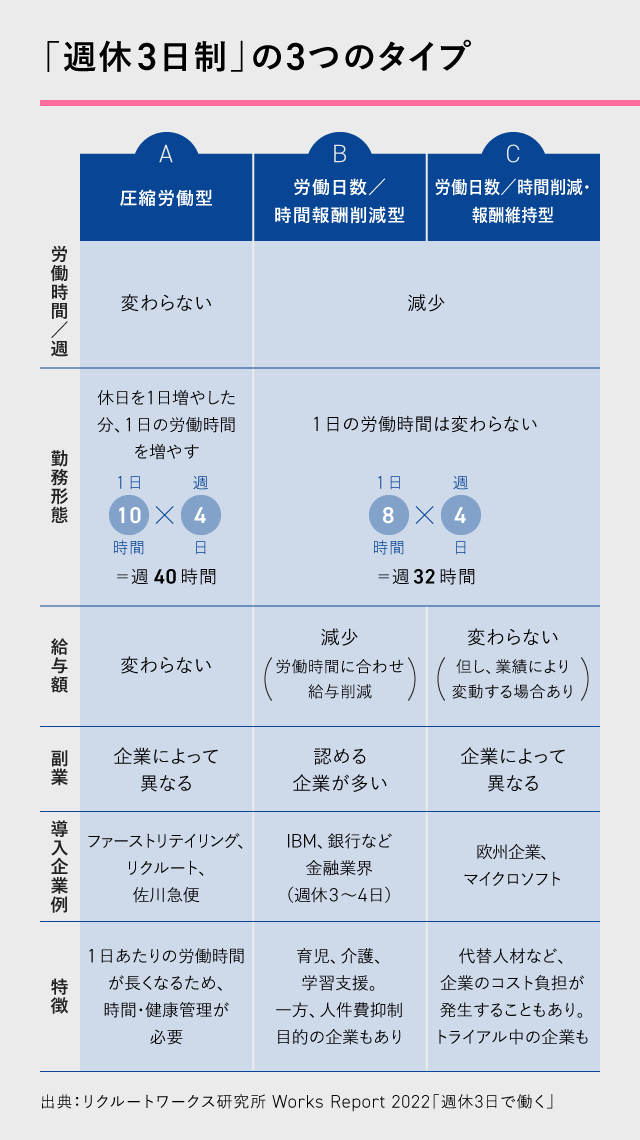

働き方改革の動向に詳しいリクルートマネジメントソリューションズの武藤久美子(ぶとう くみこ)さんによると、現時点の「週休3日制」には大きく3つのパターンがあるという。

それが下の図で、労働時間と給与の扱いがそれぞれ異なる。

「A. 圧縮労働型」の場合、実態はスーパーフレックス制度に近いと言える。

繁忙期にいつもより長時間働いたら、後日休みを取ったり、閑散期の労働時間を減らして調整するのと同じ仕組みだからだ。

「圧縮労働型の中にも、休日が全社一律に決まるケースと、各社員の都合で決められるケースがある」(武藤さん)そうだが、全体の労働時間は変わらないため給与は週休2日と変わらないことが多い。

他方、「B. 労働日数/時間報酬削減型」の場合は、労働時間が減るのに合わせて給与も減る。時間給の考え方がほぼそのまま適用される仕組みだ。

そして「C. 労働日数/時間削減・報酬維持型」では、労働時間が減るものの、給与や求められる成果は週休2日の時と変わらない。

つまり、C型の導入企業で週休3日を選ぶ社員は、週休2日で働く社員以上の生産性が問われるようになる。

文字通りの「働き方改革」が不可欠になるわけだ。

休みが増えるリスクを知ろう

このような違いを知らずに、「週休3日」という聞こえの良さに踊らされると、キャリア形成の前提条件が崩れ去るリスクもある。

例えば「C. 労働日数/時間削減・報酬維持型」の導入企業に転職して、今まで通りの働き方で週休3日を選ぶのは、無謀だと言わざるを得ない。

また、現在の勤め先が副業やリスキリング(学び直し)を推奨するためと謳い、新たに「B. 労働日数/時間報酬削減型」を導入するとしよう。

この場合、週休3日を選択した社員は週休2日で働く社員に比べて減給される上、昇進・昇格にかかわる評価にも差が出るかもしれない。

育児・介護などと仕事を両立したい時期ならありがたい制度と言えるが、うかつに飛び付くと会社にとって「体のいいコスト削減施策」に乗っかってしまう形になるのだ。

今後の就職・転職で、週休3日制の有無を確認する際も、運用の実態がどうなっているのかまで入念にチェックしておきたい。

「週休3日制は、採用PRの観点で見ると『コスパの良い制度』です。しかし、社員の有給消化率が50%を切っているような会社が、突然C型の週休3日制を導入しようとしても、現場での運用や社員評価のバランスをうまく取るのは至難の業。制度の中身と実態は、面接などで直接確認したほうがいいでしょう」(武藤さん)

働き方は「自分で管理」が常識に

これまで説明したような背景によって、週休3日制の導入については社会全体で議論が続くだろう。

だが、A〜Cそれぞれの良し悪しとは関係なく、この制度が広がると多くのビジネスパーソンが「時間給で働く」という感覚から脱却せざるを得なくなるのは間違いない。

自分はどんなタイミングで、どんな働き方を選ぶのか。これまで企業側に決められたルールの上で生きてきた人も、自分の判断でキャリア形成のやり方を選ぶようになっていくからだ。

上では「B. 労働日数/時間報酬削減型」のリスクを考察したが、自身のキャリアに息詰まり感を持ち始めた人が副業や社会人大学に活路を見いだすとしたら、短期的な減給より中長期目線で得るものがあるかもしれない。

武藤さんも、「キャリアづくりにおける自責の行動変容が、今まで以上に求められるようになる」と述べている。

北欧の「週休3日先進国」に学ぶ

では、こうした時流に適応していくため、年齢を問わず最低限求められる事柄は何なのか。

国を挙げて週休3日制を推進する、北欧アイスランドの取り組みを見てみよう。

アイスランドも日本と同様に、長時間労働で生産性が低いと言われ続けてきた国だ。そこで同国政府は2015年〜2021年の間、労働人口の1%程度を対象に、週休3日制のトライアルを実施。

1日あたりの労働時間を減らしつつ、給与は据置きという「C. 労働日数/時間削減・報酬維持型」の大規模な社会実験を行った。

その結果を紹介しているリクルートワークス研究所のWorks Report 2022「週休3日で働く」によると(参照元)、

多くの職場で、生産性やサービスの品質は維持されたか、向上した。

ストレスや燃え尽き症候群、健康、ワークライフバランスなど、さまざまな指標において労働者のウェルビーイングは劇的に改善した。

トライアルの成功をきっかけに、2021年6月時点でアイスランドの労働人口のおよそ86%が、労働時間を短縮したか、労働時間を短縮する権利を得ている。

という。

注目するべきは、労働時間を短縮しても生産性を維持するため、トライアルに参加した各組織が行った数々の「改善」だ。

例えば次のようなことを心掛けていたという。

日常業務の優先順位付けを行って効率化する。

より効率的に職員に業務を割り振る。

個人的な用事は業務時間外に済ませるようにする(通院などの例外あり)。

会議の回数を減らし、時間を短縮し、より集中する(午後3時以降のミーティング禁止など)。

可能であれば、会議ではなく、メールにする。

コーヒーブレイクの時間を短縮する。

可能であれば、サービスの提供をデジタル化する。

シフト時間の変更(開始を遅らせる、または、終了を早める)。

シフト時間の終盤にサービス需要が少なければ、早帰りにする。

オフィスでも、サービス需要の少ない金曜日の営業時間を短縮する。

(出典:リクルートワークス研究所 Works Report 2022「週休3日で働く」)

どれも、週休2日・残業を前提にした旧来の働き方だと「理想だが現実的には無理」と言いたくなる内容だ。

それでも、アイスランドは多くの産業で、生産性もサービスの品質も維持できたという。

アイスランド人にできて、日本人にできない理由は何なのか。週休3日制にまつわる議論は、個々人が根本的な働き方から考え直す機会にもなりそうだ。

合わせて読む:「週休3日制」で、生産性はどれだけ上がるか。あるニュージーランド企業の実験

取材・文:佐藤留美、伊藤健吾、デザイン:松嶋こよみ