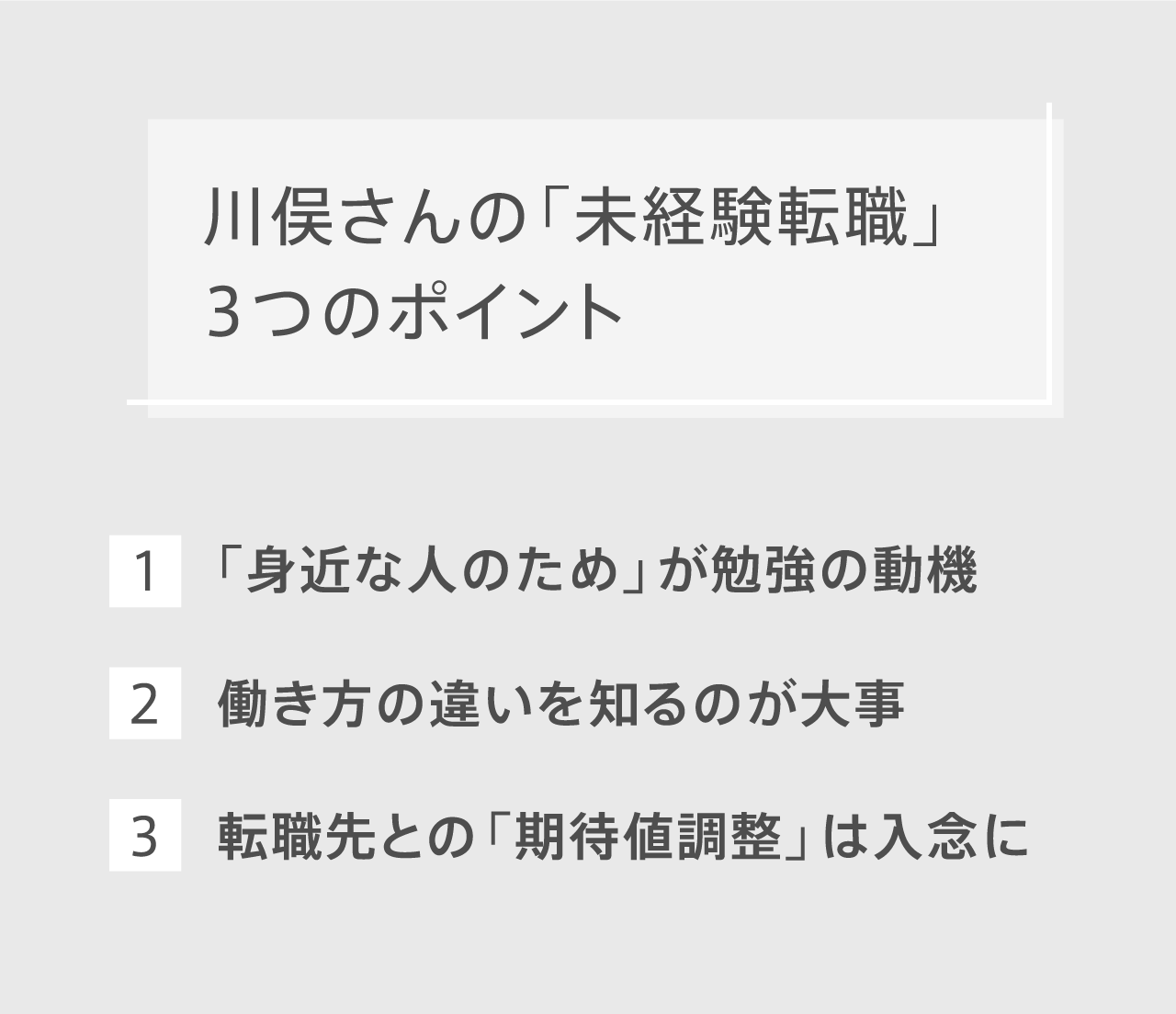

プログラミング学習は妻のため?

—— ファーストキャリアは消防士だったそうですね。子どもの頃からの夢だったのですか?

それが、全く違うんです。大学は経営学部で、就活では化学メーカーの総合職で内定もいただいていました。

ただ、そのタイミングで東日本大震災が起きて、僕の地元である茨城県もたくさんの被害を受けました。

被災した家族の話や現地の状況を映したテレビの映像で、消防士の活躍をつぶさに見て、「人の命を助ける」仕事の尊さを痛感しました。 僕も人生を懸けて仕事をするなら、人を助ける仕事がしたい——。そう思い、消防士になるために公務員試験を受けたんです。 筆記試験は全く自信がありませんでしたが、大学のボクシング部で培った体力で、体力テストでは地元大卒者の中で1番を取ることができ、運良く、合格しました。

そこから6年間は消防士として、火災現場での消火や火災予防の啓蒙、救急隊などの活動をしていました。

—— エンジニアへの転身を考えたきっかけは?

妻が開業した鍼灸院の、ホームページを作ったことです。学生時代に部活のホームページを作った経験があったため、妻から依頼されました。

写真を自分で撮って、予約フォームも実装して。独学で学びながら作りました。

次第に「茨城県 鍼灸」で検索するとトップに表示されるようになり、ホームページ経由でたくさんのお客さんが訪れ、1カ月先まで予約が埋まるようになったんです。

川俣さんが消防士時代に作成したホームページ

自分の創意工夫が、妻の反応やお客さんの予約数など、目に見える結果として表れるのが楽しくて仕方なくて。

夢中になるうちに、患者管理のWebアプリや、確定申告用の売り上げ仕分けの自動化など、裏側の業務改善の仕組みまで作り込んでいました。

消防士として24時間勤務したあとの休日は、自分の好奇心のおもむくまま、勉強し続けていました。

—— プログラミングにのめり込んでいったんですね。

それでもまだ、具体的な転職までは考えていなかったんです。趣味の範囲でやれればいいなと思っていました。

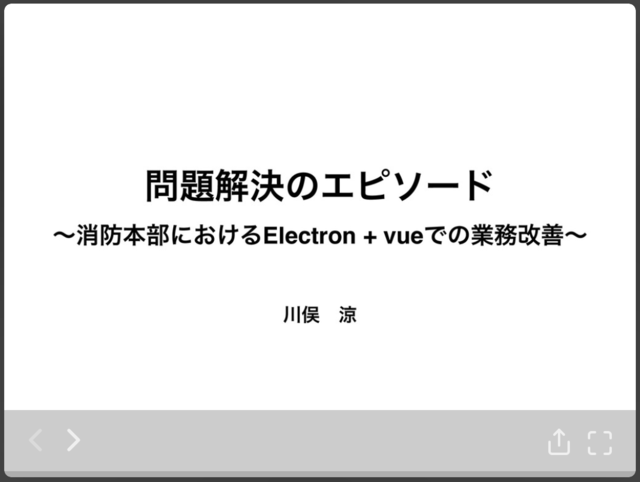

とはいえ、学んだ知識を消防士の仕事でも生かしてみようと、救急報告書の自動作成ツールを作りました。

—— 救急報告書の自動作成ツールとは、どんなツールなのですか?

毎回手作業で作成していた救急報告書を、選択肢を選べば自動的に定型文を組み合わせて作れるようにしたほか、VBAでエラーチェックもできるようにしました。

このツールがあれば、1件あたり報告書の作成に40分・チェックに5分の計45分かかっていた作業が、報告書の作成に25分・チェックに1分の計26分で完結します。

救急報告書の開発プロセスをまとめた資料(※クリックするとSpeaker Deckに飛びます)

これを見た当時の上司が、「このツールはいいね」と認めてくれて、水戸消防署全域に導入してくれたんです。年間で、4450時間の短縮につながりました。

システムで業務が大幅に改善できたことで、いよいよ「これは仕事になるかもしれない」と考え始めました。

未経験転職の最後の一押しは、参加していたプログラミング勉強会で出会うエンジニアたちが、自分の仕事を心から楽しんで、イキイキと語っていたことですね。

ずっと「仕事=つらいもの」というイメージを持っていたので、衝撃を受けて。僕もこんなふうに、自分の仕事を語れるようになりたいと思いました。

働き方のギャップに四苦八苦

—— 転職活動では、どのようなアピールを?

まずは、今まで作ってきたものの実績を見せました。先ほどお話しした、鍼灸院や消防士活動での業務改善ツールです。

また、ネット上のコーディングテストも受けましたね。普段からクイズ感覚で解いていたので、これには慣れていました。

実務経験がないためスキル不足は否めず、面接では質問に答えられないことも多かったですが、分からないなりに自分の考えを話したことで、「学ぶ姿勢」が評価されました。

結果、医師ポータルサイト「m3.com」が有名なエムスリーから内定をいただくことができて、初の未経験エンジニアとして入社します。

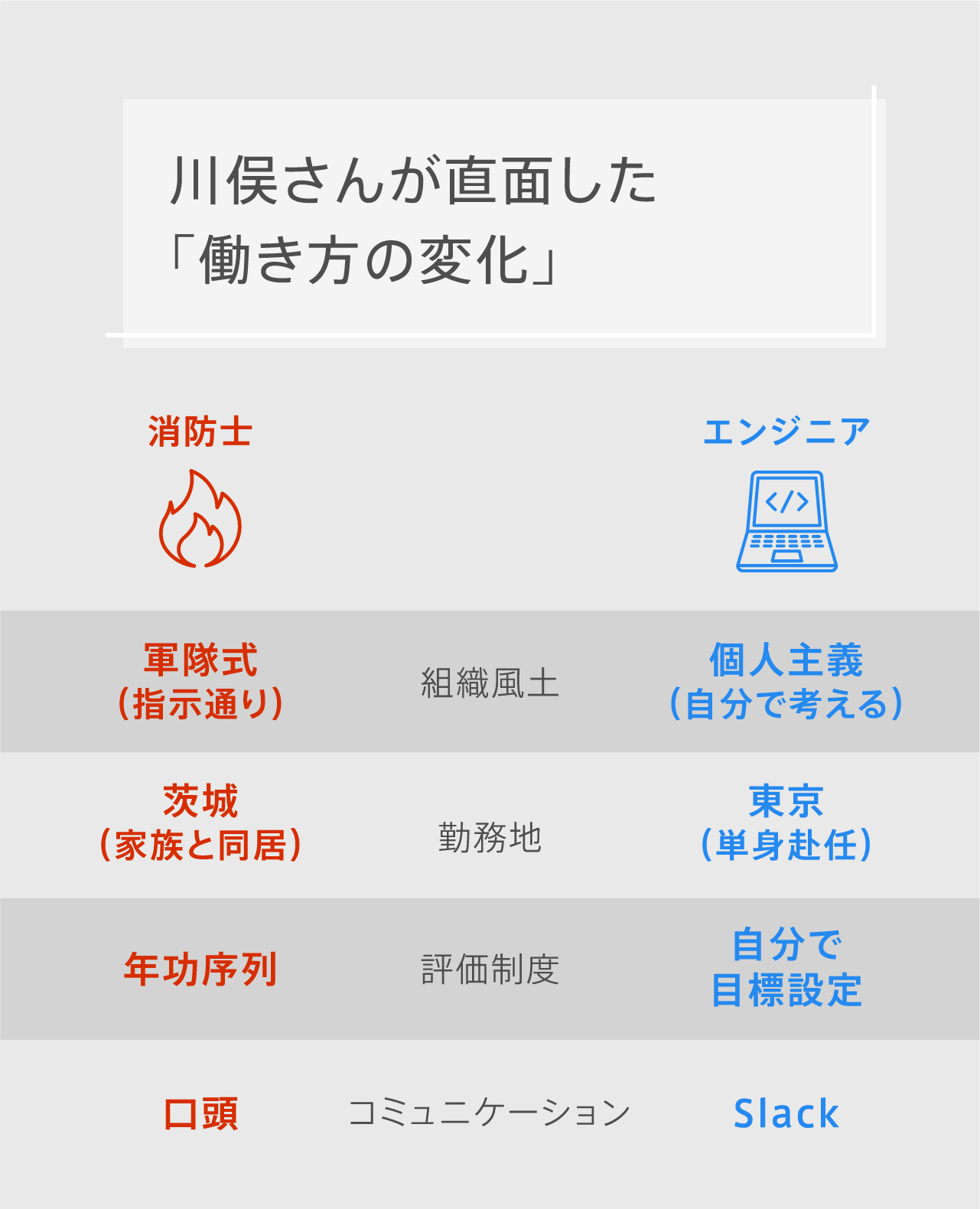

—— 実際に開発に携わってみて、どうでしたか?消防士とはワークスタイル自体が違いますよね?

もう、何もかもが違いましたね。

プログラミングも、当然ながら、趣味でやるのと仕事でやるのとでは大違い。スキルのキャッチアップはもちろん、激変した環境に慣れるのも大変でした。

具体的には、下のような変化がありました。

●想定していたギャップ:組織風土・勤務地

消防士の業務は充実していましたが、軍隊のように勝手な行動をせずに指示通りに動くことが求められる組織風土や、全てが紙での手続きになるなどの非効率な体制には、もどかしさを感じていました。

自分の頭で考えて、創意工夫ができることが、エンジニアに引かれた一番の理由でした。

転職当時は子供が生まれたばかりでしたが、妻も「やりたい仕事に挑戦すればいい」と応援してくれて。単身赴任で、東京の職場に通いました。

これは自分が望んだことで、覚悟していたところでした。

●想定外だったギャップ:評価制度、コミュニケーション

消防士時代は「できて当たり前」の世界でした。反対に「できない」と、甚大な被害が出る仕事なので。

ですから、できたからといって褒められることはありませんし、昇給もほとんど年次で決まる。評価制度らしいものもありませんでした。

一方のエムスリーでは、自分で目標設定することが求められました。どう目標を設定すればいいのかが全く分からず、まずそこにつまずきました。

足りない知識を補うには周囲に聞くしかありませんが、コミュニケーションの取り方にも戸惑います。

消防士時代は、口頭でのコミュニケーションが中心でした。指摘は厳しく、怒鳴られることもありましたね(笑)。対面が難しい時のみ電話を使うくらいで、個人のメールアドレスもないため、テキストコミュニケーションは皆無です。

しかし、転職してから分からないことを口頭で質問すると、「それはSlackで送っておいて」と言われて。

今考えれば、当然なんです。作業の途中で話しかけられると集中力が途切れてしまいますし、ログとしてきちんと履歴を残しておかないと、後々に大きなトラブルに発展してしまいます。

ですが、当時はそんな簡単なことが分からず、1つ1つのことが迷いの連続でした。だんだんと質問することにも萎縮してしまって、入社2〜3カ月はとても気持ちが沈んでしまいました。

入社後、適切な期待値調整を

—— ワークスタイルそのものからアンラーニングするのは大変だったと思います。どのようにキャッチアップしていったのでしょうか?

インプットは地道に1つずつ、調べて学ぶしかありませんでした。

ただ、会社もそれでは難しいと判断してくれたのか、途中からチーム開発に変わったことで、上手くコミュニケーションが回りはじめるようになりました。

新しく中途入社してきた聞きやすいベテランエンジニアに質問したり、Slackの自分用チャンネルにコードを書き込んで、先輩に見てもらったり。

学びの過程を自らアウトプットしたのも大きかったです。社内勉強会でのLT(Lightning Talksの略で、簡潔なプレゼンテーションのこと)が社内から反応があったことで、自分が積み重ねてきていることの手応えをつかむことができました。

入社してから上手くワークするようになるまで、半年くらいかかりましたね。

—— 今、その頃に戻るとしたら、「もっとこうしていればよかった」と思うことはありますか?

最初にもっと、周囲との期待値を擦り合わせておけばよかったなと思います。

バリューを発揮できていなかった時期は、ずっと「結果を出さなければ来年で雇用契約が終わってしまうんじゃないか」と焦っていたので......。

正社員入社なので、そんなことがあるわけがないのですが、それくらい思い詰めていました。

今考えれば、消防士からエンジニアに転職して、1〜2カ月ですぐに結果が出るわけがありません。もっと時間をかけてよかったんです。

きっと、周囲も全員そう思ってくれていたと思います。自分が勝手に自分の期待値を高くして、理想との差に落ち込んでしまっていました。

自分の現在地を正しく捉えて、周囲と期待値を調整しておけば、もっとコミュニケーションもスムーズで、精神的にも楽だったのかなと思います。

—— その後、エンジニアとして2度の転職を経験していますが、エムスリーでの経験は生きていますか?

一番大きな変化は消防士からエンジニアに転職した時でしたが、会社が変われば社風も必要なスキルも異なるので、転職のたびにアンラーニングの苦労はあります。

でも、今の勤め先であるLAPRASは、入社後のオンボーディング(新しく会社・組織に入った人へ、職場に慣れてもらうための支援)計画を最初に作ってくれたんですね。

入社1カ月目、2カ月目、3カ月目……と、月ごとの期待値・到達イメージが明記されます。特に最初の1カ月は、メンターと毎日15分の1on1を行って、期待値を適宜修正しながら擦り合わせていきます。

非常にありがたい仕組みですし、ジョブチェンジにおける期待値調整の大切さを実感しました。

普段はフルリモートで働いていますが、3カ月に1回は、全社員が集まるオフサイトミーティングもあります。そこで顔見知りの人ができるので、その後の質問もしやすくなりますね。

エンジニアの適性を見極めるには

—— 消防士とエンジニア、それぞれ「向いている人」の特徴は何だと思いますか?

消防士は体育会系気質といいますか、しっかりとした指示系統のもと、「言われたことをやりきる」ことが得意な人が向いています。

一方のエンジニアは、自分の頭で考えて、創意工夫することが好きな人が向いています。

どちらが良い・悪いではなく、自分が合うほうを見極めることが大事です。

意外と、共通する部分もありました。消防士もエンジニアも、筋トレ好きが多いんです(笑)。

小さくコツコツ積み重ねて、成長を実感していくプロセスは、コーディングに通じるものがあるのかもしれません。

—— 「エンジニア」で一括りではなく、その中でスキル以外の環境や社風のマッチ度合いもありそうですね。

その通りですね。転職を重ねるごとに、環境・社風を少しずつ、自分により合うものにスライドさせていった感覚があります。

例えば、エムスリーからMisocaへの転職は、勤務地の変更が理由でした。

家庭の事情で東京での単身赴任が難しくなってしまったため、茨城に戻り、当時としては珍しくフルリモートが可能な会社に入社しました。

自由闊達なMisocaの社風に引かれていましたが、大手に吸収合併されたことで社員数が多くなり、文化も変わります。

そのタイミングで、「エンジニア×フラットな社風」で会社を探し直して。選考の中で一番、1人1人と向き合ってくれたLAPRASへの入社を決めました。

LAPRASは、ホラクラシー組織(社内に役職や階級、上司・部下の概念がない組織)のため、とてもフラットな社風です。

「Running Lean」(まず試してみて、計測・検証を回してどんどん改善していく)のカルチャーは、自身にすごく合っている感覚があります。

—— エンジニアとしての幅も広がっていそうですが、今後の展望などはありますか?

これまで、実務ではバックエンドからフロントエンドまで一通りのことを経験してきました。

ただ、僕はもともと文系出身なので、コンピュータサイエンスを学ばないままエンジニアになってしまったというコンプレックスがあったんですね。

「もっと体系的な知識を身につけよう」と、最近は通信制の大学院に通い始めています。

我流でやってきたことを大学院で基礎から学び直すことで、新しい気付きがたくさんあります。

修士の学位を取って、将来的には海外でも活躍できる人材になりたいです。

—— 本当に、学ぶことがお好きなんですね。最後に、未経験からエンジニアを目指す方へ、メッセージがあればお願いいたします。

エンジニアになる前にぜひ、「自分が作ったものを誰かに使ってもらう体験」をしてみてください。

プログラミングスクールでは、誰も使わないアプリを試しに作ってみる演習も多いですが、実際の仕事では誰かが使ってくれるサービスを作ります。

家族や友達など、たった1人でいいんです。フィードバックをもらって、身近な人の生活をより良くしていく過程を肌で感じてみてください。

これが後に大きな経験になりますし、エンジニアの醍醐味である「ユーザーに喜んでもらう体験」に楽しさを感じられるかどうかで、エンジニアとしての適性もある程度見極められるのではないでしょうか。

僕はそれが楽しかったから、ここまでエンジニアを続けてこられました。

学習や創意工夫が好きな人には、最高の職業です。エンジニアに必要なのは、現在の経験や知識より、ユーザーに喜んでもらうために工夫を重ねる探究心だと思っています。

> 川俣さん自身が投稿した「エンジニア転身後の経験談(未経験者へのおすすめ本など)」も読む

合わせて読む:ソフトウェア開発の最重要スキルとは?グーグルのエンジニアに聞く

取材・文:岡田菜子、編集:佐藤留美、伊藤健吾、デザイン:浅野春美、写真:川俣 涼(本人提供)