実は起業のメッカ?

あまり知られていないかもしれないが、東京大学はすでに日本一のベンチャー輩出校になっている。

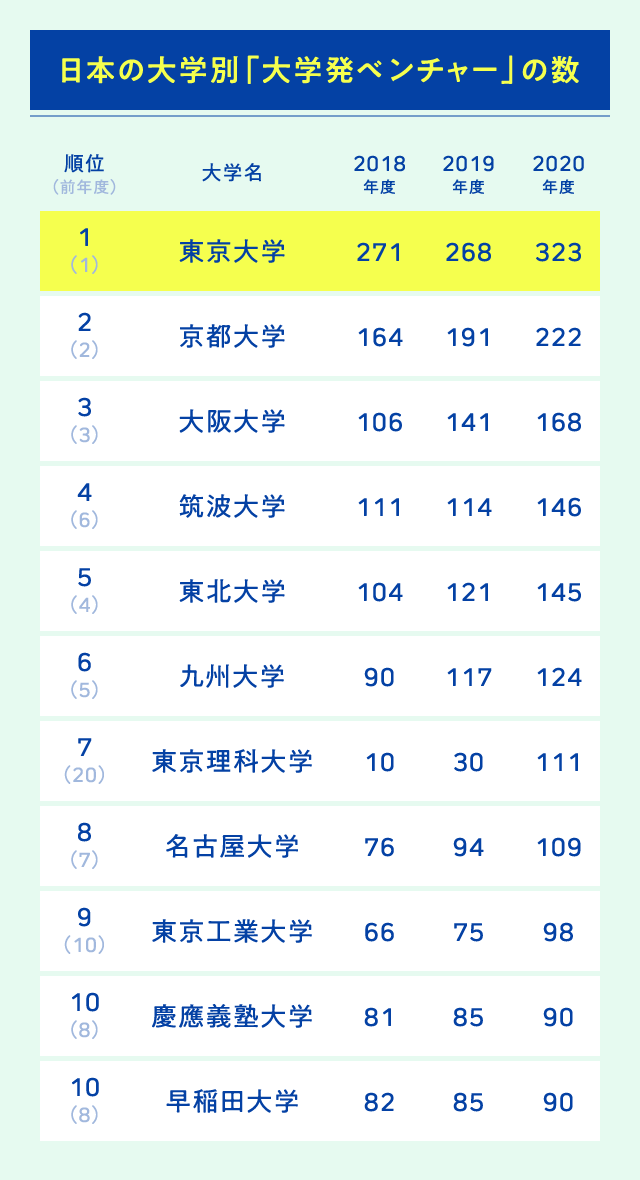

2021年5月に経済産業省が発表したデータによると、2020年に存在が確認された大学発ベンチャーは2905社。そのうち、東大発のベンチャーは323社と最も多い。

数だけ見れば、東大はすでに起業のメッカと言っても過言ではない。

起業を志望する東大生への支援も盛んだ。

2004年創業のUTEC(東京大学エッジキャピタルパートナーズ)は、本郷キャンパスに本社を置く。現在までに累積で約850億円、5本のファンドを運営しており、140社以上に投資を行っている。

大学の産学協創推進本部が運営するスタートアップ支援プログラム「東京大学 FoundX」の動きも見逃せない(FoundXディレクターの馬田隆明さんインタビューは以下)。

スタートアップに興味がある卒業生・研究者に無償で起業に役立つリソースを提供し、先輩起業家に気軽に相談できる環境も用意しているという。

今のビジネスに必要なのは、「社会」を変えるイノベーションだ他に、「東京大学アントレプレナー道場」という起業を初歩から学べるプログラムも用意されている。東大生であれば、履修登録することなく受講できる。

藤井総長の言葉を裏付ける取り組みは、かなり進んでいるのだ。

一方で、現役学生の起業に対する本音はどのようなものなのだろうか。筆者の知人で、学部の異なる東大生5名に、総長祝辞に対する感想を聞いてみた。

現役東大生5人の本音

結論から言うと、今回取材した5人の中で、卒業後の選択肢として「起業」を挙げる人は1人もいなかった。

地方出身のAさんは「僕の地元だと学生起業に対して否定的な見方が多い。国立大学に通って公務員になるのが王道」と語る。

昔ながらの価値観を重んじる雰囲気が残っている中、起業という選択は取りにくいようだ。

それゆえ、「東大に入ったからには国家公務員を目指す」という“黄金ルート”から外れるのは、ハードルが高いのだという。

失敗のリスクを冒してまで学生起業をしようと思わないという意見もある。Bさんはその1人だ。

「就職してビジネスを学ぶ前に、社会の荒波に揉まれる必要があるのか?」と疑問を呈す。仮に新規事業に携わりたいと思っても、スタートアップへの就職・転職といった選択を取るだろうと話していた。

Bさんはさらに、「むしろ受験で失敗した人のほうが、一発逆転を狙って起業しようと思うのではないか」と私見を語る。

熾烈な受験競争をくぐり抜けたのにもかかわらず、就労経験が一度もない状態でハイリスクな起業の世界に飛び込むのは怖いというのが本音なのだろう。

藤井総長のメッセージを一歩引いて受け取っている人もいた。Cさんがまさにそうだ。「分かりやすい実績として、東大発のスタートアップ数を増やしたいんだろうな」という彼の言葉が象徴的だった。

大学側の意向を汲み取った上でなお、自分もかかわろうとは思わない。そのような考えを持っている東大生は少なくないと感じた。

一方、今までの3人とは異なり、DさんとEさんにとって起業は身近な存在だという。

工学部のDさんは「自分の学科同期にも、すでに起業してる人がいる」と話す。Dさんの学科では起業は特別な選択肢ではない。

しかし、Dさん本人は「学生ならではの“新卒カード”を捨ててまで起業したいとは思わない」と話す。

大学院修士1年のEさんも、「最近周りの東大生がたくさん起業している」と話すが、学部生時代は「起業せよ」という風潮を疑問視していたそうだ。

1年生の時に、当時の東大総長だった五神真さんとの対話イベントで反論したこともあるという。

学部による温度差は大きい

取材で分かったのは、学部間で起業に対する温度差があるという事実だ。

まず、AさんやBさんが所属する法学部において、起業は現実的な選択肢ではないようだ。

Bさんによると、法学部は学内でも「保守の極み」であるらしい。起業はおろか、一般企業に就職する人の数も限られているという。

Aさんのように、入学時点で国家公務員を目指すことを決めている学生もいる。良し悪しは別として、将来のキャリアプランに余白がない人が多いとも言える。

一方で、工学部のDさんの周りでは起業が普通の選択肢となっている。筆者自身も工学部に所属しており、起業に対する抵抗感はあまりない。

実際に起業している人が身近にいることと、アントレプレナーシップに関する授業があることなどが関係しているかもしれない。

さらに、大学院生であるEさんの周りでも起業する学生が多いことから、テクノロジーに対する専門性の有無も影響していると考えられる。

「開拓心」がないわけではない

こうして所属学部によって傾向は異なるが、起業に否定的だった学生も必ずしも保守的なわけではない。

Bさんは前述のように「将来解決したい課題が見つかったらスタートアップへの転職などを通して携わりたい」と話しており、大手企業への就職だけを良しとはしていない。

明確な志を持ってキャリアを築こうとしている人も多い。国家公務員を目指すAさんは、幼少期から国のために働くことを夢見てきた。

司馬遼太郎の歴史小説『坂の上の雲』(文藝春秋)を読み、国のために尽力してきた人々の姿に心打たれた経験があるという。

現在は国益に直結する外交に携わることで「自分も歴史の1ページを描きたい」と熱い思いを語った。

起業ではなくても、志を持って人生を切り開こうとしている東大生がいることは確かだ。

私が思う、学生起業を増やすカギ

ヒアリングを通じて、大学側が起業支援を活発に行っている一方、学生側はまだまだ起業に及び腰であるという現状が浮かび上がってきた。

理由の1つとして、筆者は「新卒一括採用」の仕組みに問題があるのではないかと考えている。

新卒一括採用には、在学中に内定を出し、大量の学生を卒業時に同時に採用するという企業側のもくろみがあるように感じる。

この現状に対して、筆者の周りでは「既卒になると就職しにくい」が通説となっている。

それに加えて、「新卒入社して年次を重ねないと出世できないのでは」という声もある。

このような「1度レールから外れてしまうと元に戻れないかも」という不安が、起業を思いとどまらせているのではないだろうか。

Dさんも話していたように、東大生は現在の就活の仕組みの中で「新卒カード」を捨てるのを惜しむ傾向が強いように感じる。東大卒という学歴を生かして、就活を有利に進められるからだ。

就活サイトで自身の学歴を「東大」に設定すると、満席のはずだった企業説明会の予約が取れたというケースもあると聞く。

では、このような魅力的な新卒カードを捨ててまで起業する学生を増やすためには、どうすればいいだろうか。

決して簡単な話ではないが、筆者は社会全体の雇用の流動性を高めることが一つの解決策になるのではないかと考えている。

新卒でなくても、いつからでも就職・転職できる環境が整えば、おのずと新卒カードの魅力も下がっていくのではないだろうか。

今回の祝辞で、藤井総長は次のように話して「ケア」の重要性を訴えていた。

「起業や実業は、単なる自己利益の追求にとどまるものではなく、経済活動を通じて他者へのケアを実践し、公共性や社会における連帯を担うものとならなければなりません」

筆者も、この「ケア」を仕事の最重要項目にして動く時期があってもいいと思っている。ただ、志だけで起業をするのは怖いというのも本音だ。

どうしても解決したい社会課題が見つかったら起業する。ただし、そこで仮に失敗しても「普通に再就職」ができて、実力次第で「新卒入社組と同じような評価・待遇」を受けられる——。

そんな社会であれば、チャレンジもしやすくなる。これも、学生起業を後押しするセーフティーネットの一つになるのではないだろうか。

合わせて読む:世代で会社選びはこうも違う。「親ブロック」回避術

取材・文:安保 亮、編集:佐藤留美、伊藤健吾、デザイン:松嶋こよみ