コンサル人気が落ちた本当の理由

【3月速報:東大京大 23卒就活人気ランキング】の結果は次のようになりました。

ランキング全体(50位までの順位と傾向分析)は下の記事を見ていただくとして、本稿では25位までの顔ぶれを紹介しましょう。

【3月速報:東大京大 23卒就活人気ランキング】商社・コンサルに食い込み、あのメーカーがTOP10入り

.jpg)

トップ10企業は総合商社やコンサルティングファームが多く、これは例年通りです。

ただし昨年(22卒)の同ランキングと比べてみると、コンサルファームの人気が少し落ちている。

例えばボストン コンサルティング グループは、昨年は10位だったのが今年は17位に。マッキンゼー・アンド・カンパニーは、昨年の17位から今年は19位に下がっています。

他のコンサルファームも、表の「昨年同期比」を見ると、全体的に横ばいか下降傾向にあります。

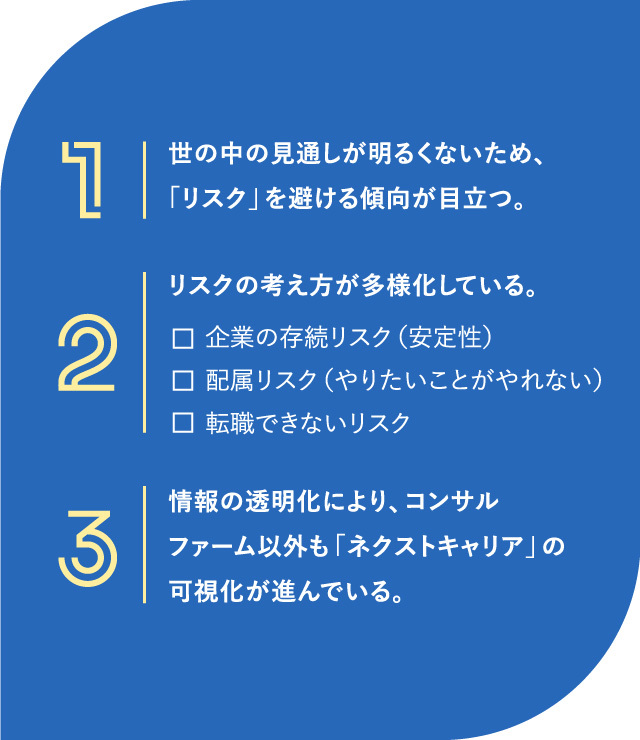

これは、コンサル人気が落ちたというよりも、次のような変化が背景にあると見ています。

「キャリアの見える化」が鍵を握る

1の「リスクを避ける傾向」については、日系の大手企業が、昨年同期比で軒並み順位を上げていることからも読み取れます。

あくまで学生の持つイメージとして、外資系企業よりも雇用の安心感があるのかもしれません。

合わせて、2の「リスクの考え方の多様化」も見逃せません。これは3の「情報の透明化」とも関係しています。

かつては「外資系企業●●社の出身者が国内大手■■社の要職にヘッドハントされた」といったニュースが注目を集めるなど、終身雇用の名残りがある日系企業より外資のほうがキャリアパスが見えやすい時代がありました。

コンサルファームも、自分たちから“卒業生のキャリア”をアピールするなど、ビジネスパーソンの成長の場であるという情報を積極的に伝えてきました。

しかし近年は、外資系企業やコンサルファーム以外でも、入社後のキャリアの可視化が進んでいます。

SNSなどのプロフィールを見れば、さまざまな企業のアルムナイ(同窓生の意味で、定年退職者以外の卒業生を指す)情報を入手できますし、企業側も社員のキャリアパスはもちろん、アルムナイ情報の公開に寛容になり始めています。

【追跡調査】職種別「キャリアパス」図鑑JobPicksや「ONE CAREER PLUS」のような、キャリアパスを見える化するサービスが続々と生まれているのも影響しているかもしれません。

入社後のキャリアパスは、学生が気にするポイントの一つです。これが分かりやすい企業に、人気が集まる傾向が強まっていると感じます。

実際に、今年のランキングでいうと楽天グループ(14位)やサイバーエージェント(33位)のようなメガベンチャーが、前年より順位を上げています。

これも、若くして挑戦する機会が多いこと、規模の小さなスタートアップよりも安心感があること、活躍するアルムナイの情報が多いことの三拍子がそろっているからだと推察できるのです。

なぜ楽天は人材輩出企業になったのか?社員&転職した卒業生の証言

なりたい職業で就職先を選ぶ時代に

それともう一つ、今年のランキングで顕著なのが、「職業で就職先を選ぶ」学生が増え始めていることです。

今年のランキングで大きくランクアップした6位ソニーグループ(昨年の同ランキングでは18位)の躍進がその象徴。

下の記事では、同社が2022年入社の新卒社員から88種類もの職種コースに区分して採用活動を進めている様子が分かります。

【人事トップ直撃】ソニー「新卒88職種別採用」本当の狙い話題になる機会の増えた「ジョブ型」が、いよいよ就職にも影響を及ぼすようになった。これは、従来の就職=企業選びという常識から考えると、革命的な変化です。

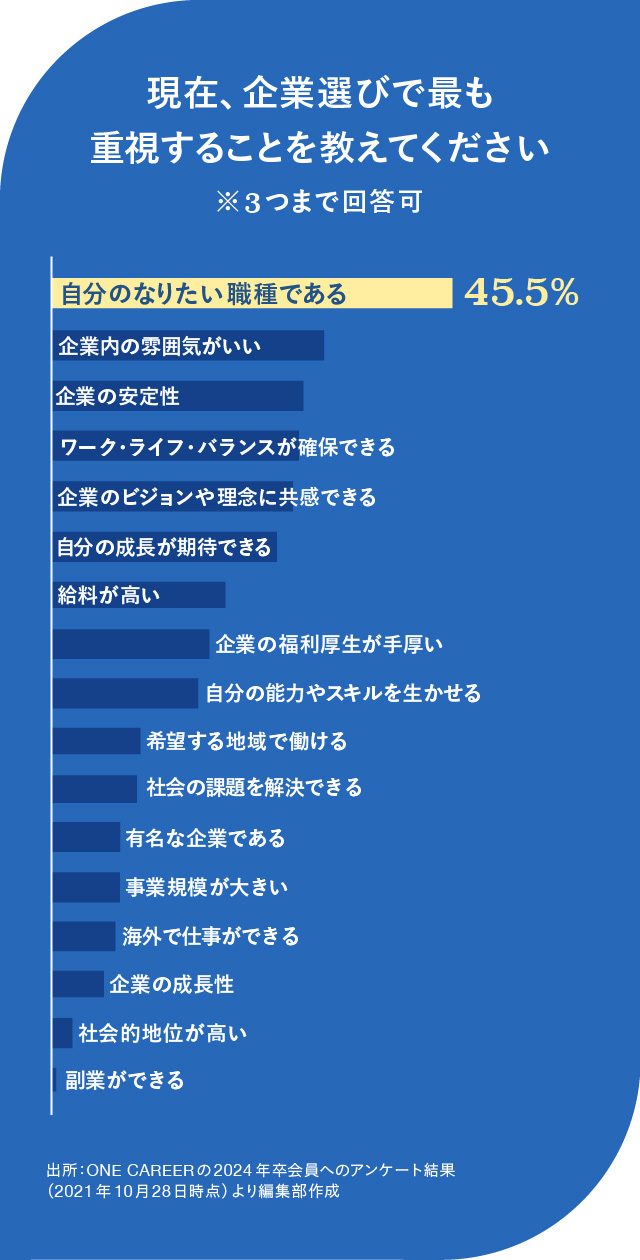

実は、ONE CAREERが24年度卒の学生を対象に行った別の調査でも、企業選びで重視することのダントツ1位は「自分のなりたい職業である(45.5%)」になっています。

「配属ガチャ」などの配属リスクを減らしたい、キャリア設計の主導権を企業だけが握っている状態にしたくないという学生が増えているのです。

この結果を見ても、今後、職種別採用を行う企業は学生の注目を集めやすくなっていくはず。

就職先は会社ではなく仕事で選ぶという風潮が、いよいよ日本にも広まっていくでしょう。

命運は採用活動の前に決まる

なお、この「仕事で選ぶ」傾向が強まると、企業側は別の観点にも気を付ける必要が生じます。

自社サービスが、ユーザー目線で使いやすいかどうかです。

今の学生は、特にスマートフォン上のデジタルサービスを使い慣れています。かつては日常生活で目に触れやすい家電メーカーやメディア関連企業(広告・新聞・出版社など)が人気だったように、これからはデジタルワールドの中で使い勝手の良いサービスを提供する企業が注目を集めるでしょう。

サービス改善のスピード感も含めて、競合他社よりも「仕事の質が高そう」と思えるからです。

今年のランキングで言うと、ランキング22位に急浮上した三井住友銀行(SMBC)がこの基準に当てはまります。

銀行にかつてほどの人気がなくなっている中、同行は順位、上昇幅ともにメガバンク3行の中で最も良い結果となっています(昨年の順位は50位圏外)。

ONE CAREERを利用する東大・京大生の話を聞くと、SMBCは「アプリの使い勝手が他行より良い」という声がたくさんありました。

事実、SMBCはスマートフォン上だけで口座開設ができるアプリを開発するなど、積極的にデジタル化を進めています。

ユーザーとの接点が、ヒューマンタッチの窓口から、アプリ、無人ATMなどのテックタッチの機会へシフトする中で、それらがどのような「体験」をつくれるかが、採用のブランドイメージをも左右します。

ユーザーとしてデジタルトランスフォーメーション(DX)を実感できることが、「入社後も他行より先進的な業務に携われるかもしれない」という考えにつながっているのでしょう。

また、もともと同行は「個」を大事にする社風として知られています。ネクストキャリアについても、分かっているだけでもさまざまな業界、職種で卒業生の存在が確認できます。

.png)

同行は、卒業生たちの集まりが出身銀行のために何かできないか考えるコミュニティをつくっていることも話題になりました(参照記事)。

社風に加えて、ユーザー目線での好印象が、人気上昇の一因になっているとも言えます。

安定より「変化への適応度」に注目

このように、特にBtoC(一般消費者)向けのサービスを展開している企業は、採用活動以外の場面でもシビアに評価されていることを認識しなければなりません。

候補者体験(CX=Candidate Experience / 求職者が入社するまでに体験する一連のプロセス)という言葉がようやく広まり始めましたが、企業のブランドイメージは、サービス利用時の体験、接客時の体験、選考時の体験、就業時の体験などが積み重なって決まります。

それらの「体験」情報は、SNSでのシェア、CGM(掲示板やクチコミなどの消費者から生成されたメディア)へのストックにより、デジタル上で履歴が残るようになりました。

テレビCMで良い感じのことを言っているだけだと、実態とのギャップでむしろ信用を失うでしょう。

一方、学生のほうは、シェアされた「体験の声」を通じて各社の仕事ぶりを見ていくと、入社後の仕事をある程度推察できるということです。

法人向けにビジネスを展開する企業についても、SNSやクチコミサイトなどでサービスの評判を探すなど、使う側の本音の評価を調べてみましょう。

サービスのユーザー、顧客、社員、卒業生など、どんな立場の人がどう言っているのか。就活用に用意された情報だけを鵜呑みにしないためにも、発信元の「誰が」を意識してほしいと思います。

仮にサービスやプロダクトの評判が悪く、何年も進化していないとしましょう。その企業は、ユーザーの声に向き合わず、世の中の変化に対応できていないとなる。

変化が速く、激しい時代は、安定しているかどうかよりも、変化に対応し続けているかが大事なのです。

最後になりますが、ランキングはランキングでしかありません。それはもちろん素敵なことなのですが、今回であれば、「多くの学生が就職先の候補としてブックマークをしている」というだけです。

今は、職種、学生の評価、社員の評価、取引先からの評価、キャリアパス、報酬など、キャリアを選択する上で有用なデータがどんどんオープンになっています。ランキング以外にも、自分と合う指標を見つけてみてください。

合わせて読む:【完全図解】Z世代の就活、5つの大変化

文:寺口浩大、編集:伊藤健吾、デザイン:石丸恵理、撮影:寺口浩大(本人提供)