就職は「経験と人脈」を育む好機

僕が起業を考え始めたのは、東北大学で大学院生をやっていた頃。小さな頃から起業を考えていたわけではありません。

直接のきっかけは、大学院1年生の時に起こった3.11(東日本大震災)でした。僕自身が被災し、その後の復興ボランティアにかかわる中で、自分という存在のちっぽけさを痛感したんです。

1日かけてがれきを20個運んでも、すぐに身近な人たちの暮らしが元に戻るわけではない。非力さというか、独りでやれることの限界を感じる毎日でした。

それで、「これからの人生では、社会により大きなインパクトをもたらす存在を目指したい」と思うようになったんですね。

その後に迎えた就職活動では、「経営」や「将来起業するには」というキーワードで会社を探しました。

僕にはスポーツ選手や研究者として世界を驚かせる才能がない、ならばビジネスでインパクトを生もうと。

結果、5年以内に起業するという当時の目標をかなえるため、ビジネスの基本が学べそうな総合商社(丸紅)に入りましたが、いまなら別の選択肢を取ると思います。

学生起業はしないでしょう。就職せずに会社を起こすという選択肢もありますが、就職したこと自体に後悔はないんです。

丸紅を辞めた後、NPOでGoogleとの東北復興プロジェクトを経験したり、スマービー(現・ストライプインターナショナル)やメルカリで働く中で、ゼロからプロダクトを生む楽しさと難しさを学べたからです。

担当サービスの閉鎖という苦い体験もしながら、「良いプロダクトは社会を変える」「だからこそ、継続して運営可能なプロダクトを作らなければならない」という原理原則を学ぶことができました。

こうした体験の積み重ねが、10Xを創業して自分の力で事業を育てるという覚悟につながっています。

共同創業者の石川(取締役CTOの石川洋資さん)とのご縁も、メルカリで働いていた時にできました。こういう人脈は、就職後、一緒に働きながら苦楽をともにする経験がなければつくれなかったと思います。

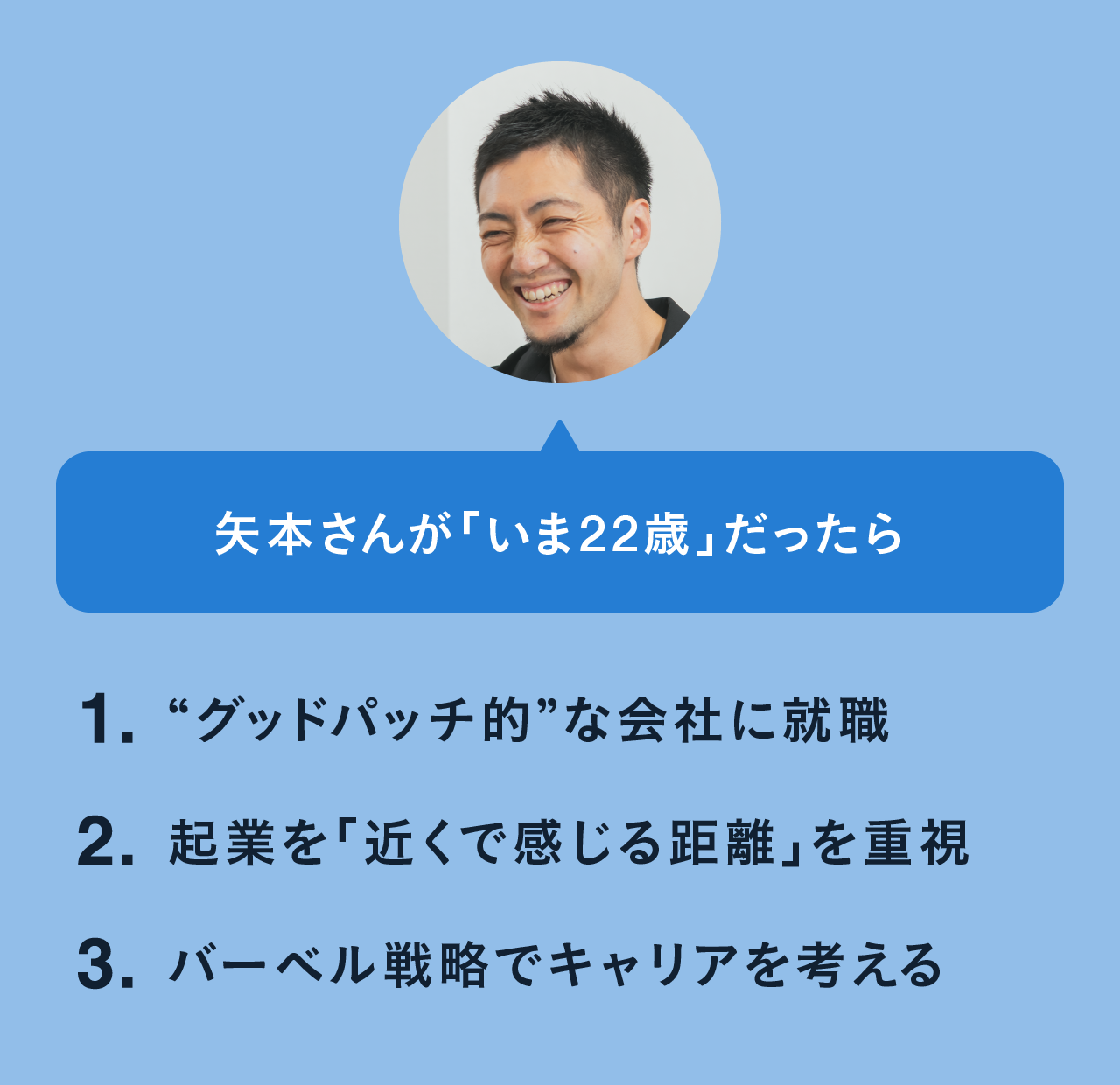

その上で、いま就職するなら、1社目にどんな会社を選ぶか。

前にもこのテーマについて、自分のポッドキャストで話したことがあるのですが、その時はデザインカンパニーのグッドパッチに就職すると話しました。

“グッドパッチ的”な会社3つの特徴

あの発言には、僕なりの理屈があって。将来の起業を前提に就職するなら、次の3つを意識するのがいいだろうというロジックです。

テクノロジー領域で社会にインパクトを出している。

プロジェクトを通じて、いろんな業界を知ることができる。

(自社・他社を問わず)経営の近くで仕事ができる。

グッドパッチは、UI / UX領域のデザインプロジェクトを、BtoB、BtoCを問わずさまざまな企業と一緒に成功させているように見えます。

しかも、デジタルプロダクトのデザインを受託するだけではなく、顧客企業のCI(Corporate Identity=企業の存在意義)デザインを手掛ける場合もあるそうです。

こういう会社で経験を積むことで、自分自身の起業テーマや、参入したい業界が見つけやすくなると思うんですね。

デザイン会社初のIPO。グッドパッチCEOが語る「成長戦略」2と3だけなら、僕が就職した総合商社や、戦略系のコンサルティングファームなども当てはまります。事実、学生時代の僕は、この2業界を中心に就活をしていました。

でも、いまは経営戦略をつくる上でテクノロジーへの理解が欠かせません。だから、1の「テクノロジー領域で社会にインパクトを出している」点も大事なのです。

さらに付け足すと、成長企業で働くのも大切です。シンプルに、変化の大きな環境なので仕事のスピード感が身に付きます。

これらの基準で世の中を見渡すと、“グッドパッチ的”な会社は他にもたくさん見つかるでしょう。

例えばソフトウェアの第三者検証・品質保証サービスで急成長しているSHIFTのような会社は、これらの基準を満たしていると言えます。

いまなら、ピーター・ティール(PayPalなど多数の急成長スタートアップを生んだ米の有名起業家・投資家)が創業して、日本展開も始めたビッグデータ分析企業のパランティアなんかも面白そうです。

【初公開】天才ピーター・ティールが、20年かけたビジネスたちこういう会社で、いくつか異なるプロジェクトを経験できれば、自分が心血を注げるビジネスが見つかるかもしれません。

それに、学生の頃は知ることができなかったさまざまな業界の課題も見えてくる。

起業とは、社会の課題解決をすること。そう考えると、学生起業をする前に社会経験を積む意義が、より明確になるでしょう。

学生が「情報格差」を埋める方法

ここまで知ったふうに話しましたが(苦笑)、東北大学に通っていた頃の僕は、「こういう会社を探そう」とアドバイスされても企業選びには悩んだと思います。

地方大学の学生と、大都市に暮らす学生との間には、いまだに情報格差があるからです。

いまは、ネット検索やSNSをうまく使いこなせば、日本だけでなく海外企業の情報だってほぼリアルタイムで手に入ります。

それでも、採用情報やネットニュースを読むだけでは、業界、企業の内情まで詳しく知ることはできません。

起業も同じ。本屋やAmazonには何冊も起業関連の本があるにもかかわらず、読んだ人全員が成功できないのは、起業が不確実性の高い特殊なゲームだからです。

どんな情報も、コモディティ化(一般化)したものから得られる内容には限界がある。それを前提に、本当に価値のある情報を得たいなら、そこにかかわる「人」に聞くのが一番です。

特に起業やプロダクト開発の成否を分けるような情報は、本を読んだり、その界隈の有名人をSNSでフォローしているだけでは得られません。

学生時代の僕はこの現実を分かっていなかったし、情報感度も低かったと思います。

実際に、大学のキャリアセンターや、頑張って就活している友だちに話を聞いても、「将来起業したいなら商社かコンサルファームがいいんじゃない?」という話しか聞けませんでしたから。

それで入った丸紅では、年功序列の壁に突き当たります。

入社後に周りを見渡してみると、課長への昇進は早くても30代以降。いまの丸紅がどうかは分かりませんが、僕が入社した2010年代前半は、ある程度の権限と裁量を持って意思決定ができるまで10〜15年くらいかかる状態でした。

つまり、5年以内に経営を学んで起業したいという僕の目的とは合わなかったわけです。

「時間」という有限な資源をうまく使うことを考えたら、このままい続けてはいけない。そんな不安に駆られて1年で退職し、その後NPOやスタートアップに転職したので、収入はかなり減りました。例えばNPO時代は、時給1200円で働いていました。

それでも、早めにプロダクト開発や起業に役立つ経験を取りに行くほうが、中長期的な人生のリスクは低くなる。そう考えて、気にもしませんでした。

僕は3.11で死にかけたので、それに比べたら失うものなんて何もなかった。NPOに転職する時はすでに結婚していて、その後に2児を授かりましたが、「なんとかなるっしょ」と思いながら現在に至っています。

ただ、さすがに僕のような死生観を共有するのは難しいので、将来起業したいと考えている地方の学生には、スタートアップやメガベンチャーの地方拠点でインターンをしてみるのをおすすめします。

例えば僕の前職だったメルカリは、宮城県の仙台市にカスタマーセンターを開設しています。そういう地方拠点に、インターンでもアルバイトでも潜り込むことができれば、社内のSlackやGoogleドライブでいろいろな情報に触れられますよね。

実際にメルカリの仙台オフィスには、この目的でインターンに応募してきた学生もいたと聞いたことがあります。

本社とのミーティングに参加する機会が増えていったら、将来について相談できるような人脈も得られるかもしれません。

学生時代にこういう環境で働くことができれば、確実に視野が広がります。

最近は起業志望者が増えたことで、「コネなしでも起業家に直接DMを送って話を聞いて......」というやり方が通用しなくなっています。多くの起業家は、よほど感銘を受けるメッセージをもらわない限り、面識のない学生と会おうとは思わなくなっている。

だからこそ、地方にいながら「スタートアップを知ることができる環境」に飛び込むのが、現実的な情報収集のやり方だと思います。

住んでいる地域に該当するような拠点がなければ、フルリモートで参加できる長期インターンを探すのも一つの手でしょう。

バーベル戦略で「変化に強い大人」に

究極的には、地方出身かどうかや、起業をする・しないに関係なく、こうやってリアルな情報を得ながらキャリアの可能性を「探索」するのが大事だと思うんです。

自分はこの業界で食っていくんだとか、この職業で第一人者を目指すんだとか、世の中でどう価値を出すのかを決めていく。

ファーストキャリアで最も大切なのは、こういう「自分ならではの道」を見つけることです。

であれば、いろんな可能性を探索できる環境に身を置くのが最優先事項になりますよね。

すでに就職している若手社会人も、新卒で入った会社でずっと働き続けようと思っている人は少ないはずです。

いまは副業OKな会社が増えているし、より情熱を注げる仕事を見つけるためにリスクを取る行為は、将来の糧になります。

例えば、先ほど話したような“グッドパッチ的”な会社に入って、製造業と小売業、飲食業、SIer向けのプロジェクトを経験してみる。その結果、何となく小売が好きだと分かったとしましょう。

次に小売業向けのプロダクトを提供して急成長するスタートアップを調べてみたら、4社ぐらい見つかったけれど、どこがうまくいっているかは分からない。

そこで長めの有給を取って、見つけた4社に「パートタイムでいいので働かせてください」とオファーしてみる。

このくらいやってみると、本当に人生をかけられる仕事が見つかるんじゃないかと。

本業がおろそかになる、年収が落ちるかもしれないなどの不安もあるでしょう。でも、キャリアを「バーベル戦略」で考えるなら、むしろこういう挑戦こそが価値ある経験を手に入れる機会になります。

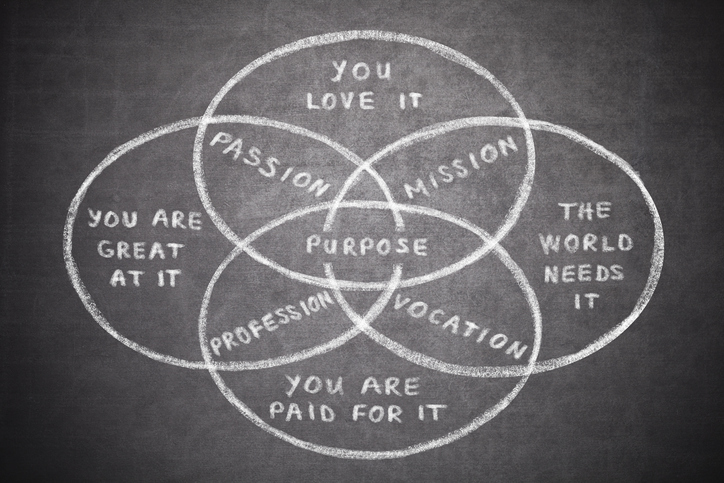

バーベル戦略とは、2007年に原著が出て、日本でもベストセラーになった『ブラック・スワン』(ダイヤモンド社)という本に出てくる理論です。

著者のナシーム・ニコラス・タレブは、確率論をリスク管理に応用した金融トレーダーで、ハイリスクとローリスクの金融商品を組み合わせて運用する投資戦略でリーマン・ショックを乗り越えました。

.png)

このバーベル戦略を仕事人生に応用すると、大企業に勤める人でも、副業などでハイリスクなスタートアップを経験しておくことでしなやかな「変化に強いキャリア」を築けるかもしれません。

まず、受け入れるスタートアップと自分がお互いに見定める期間を持つため、自分から「時間」という資源を提供する。このトレードオフは、雇う側から見ても、そんなに悪い気はしないじゃないですか。

それに、リスクを取ってやってみた就労体験で、もし本当に没頭できる仕事が見つかったら、中長期的には大きなプラスになります。

やりたいことが見つかった時に「飛び込む勇気」のような、無形の資産も得られるでしょう。

リスク許容度が大きいことは、若い時期ならではの強みです。これを最大限に生かしながら、より良いキャリアをつくってもらえたらと思います。

合わせて読む:【解説】日本のスーパーをDXする「10X」とは何者か?

取材・文:伊藤健吾、日野空斗、デザイン:浅野春美、撮影:大竹宏明