統計・データの“読み書き”は、もはや一般教養

「私、数字の計算が苦手で」「Excelが使いこなせなくて」。

近年のビジネスでは、こんな逃げ口上が通用しないほど、統計やデータ分析に関する基礎教養が求められる。

経営や営業、マーケティングなどの戦略立案や、サービスグロースに向けた現状分析、チームを動かすKPI(重要業績評価指標)設計など。データの“読み書き”力が問われるシーンは多岐にわたる。

機械学習を用いた統計解析ソフトが汎用化し、誰でも分析業務ができるようになったとはいえ、データスキルが低いままではツールを使いこなすのもおぼつかない。

では、数字や分析業務に苦手意識のある人は、どこから手を付ければいいのだろう。

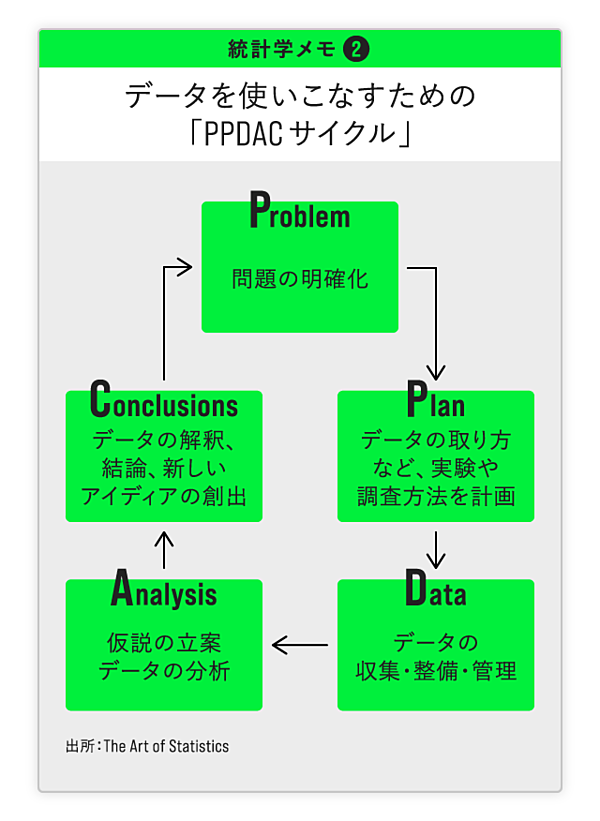

統計学の世界的権威である英ケンブリッジ大学のデビッド・シュピーゲルホルターさんは、下の記事で「PPDAC」サイクルの重要性を謳っている。

【核心】統計学の権威が語る、「データスキル」の学び方

回帰分析、確率分布、標準偏差、ベイズ統計学(新しいデータを取り込みながら推定・推計の精度を高める学問)など......。データ分析の方法論はたくさんあるが、上図を参考にするなら

いきなり「Data」「Analysis」の手段を学ぶより

2つのP(ProblemとPlan)を見いだす部分から入門する

のが良いと言えそうだ。

そこで今回は、データアナリストやデータサイエンティストなど、分析業務を生業とするロールモデルが「未経験者におすすめしている書籍」を紹介していこう(注:ロールモデルの所属・肩書は、全て本人が投稿した時点の情報)。

課題発見、分析設計に役立つ4冊

最初に紹介するのは、前述した「2つのP(ProblemとPlan)」を見いだすための基礎知識が学べる本だ。

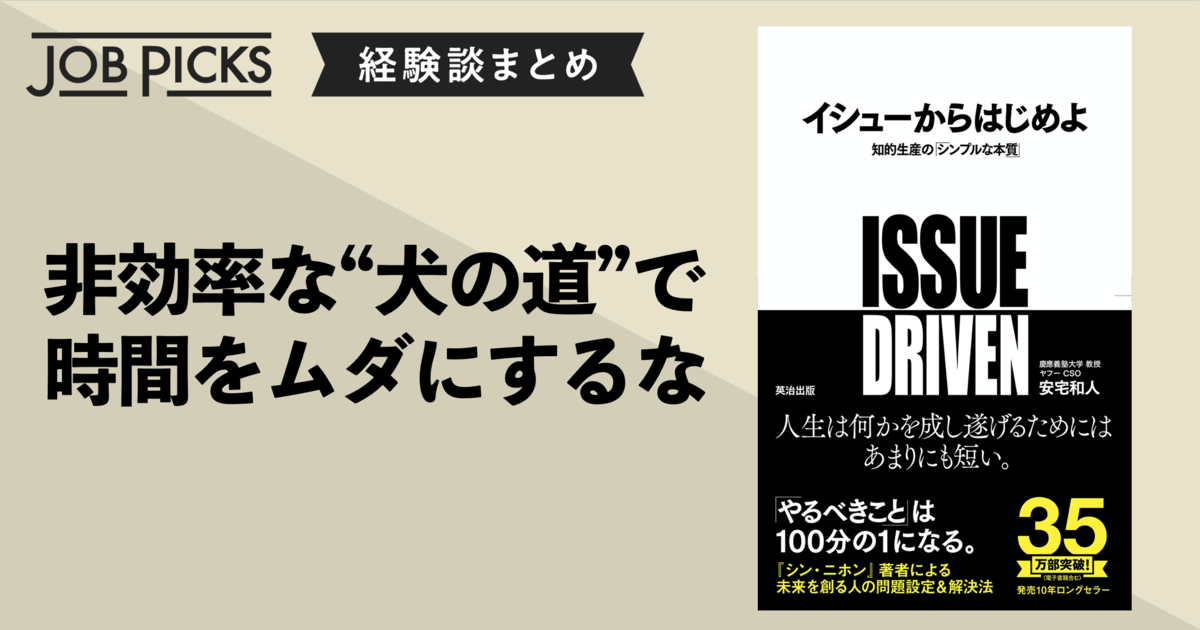

■『イシューからはじめよ』(英治出版)および『シン・ニホン』(NewsPicksパブリッシング)

ヤフーCSO(チーフストラテジーオフィサー)および慶應義塾大学SFCの教授で、データサイエンティスト協会理事も務める安宅和人さんのベストセラー本『イシューからはじめよ—知的生産の「シンプルな本質」』。

複雑に絡み合う問題を効率的に解決するには、まず「イシュー(=何に答えを出すべきなのか?という目的をぶらさずにアウトプットを出すための仮説)」を見極め、課題解決のストーリーラインを構成するのが大切だ——。

こう主張する本書は、データ分析にかかわるプロフェッショナルたちにも広く支持されている。

ITベンチャー・フラーのデータサイエンティスト大野康明さんは、下の投稿で「分析の勉強というとアルゴリズムや統計の話になりがちだが、本書は分析の進め方と成果へのつなげ方が学べる」と述べている。

イシューからはじめよ ― 知的生産の「シンプルな本質」

分析とはどう進めるべきなのか? この書籍で学びました。 具体的に

▼より詳しく内容を知るには

【証言6選】『イシューからはじめよ』で生産性が劇的に上がるワケ

人事・採用領域のサービスを展開するアトラエのデータサイエンティスト杉山聡さんは、同じく安宅さんの著書である『シン・ニホン AI×データ時代における日本の再生と人材育成』(NewsPicksパブリッシング)を推薦している。

課題解決の基本が学べる本として、併読してみるのもいいだろう。

シン・ニホン

データやAIの世界が、今後どういう方向に進んでいくべきか。この国では

▼より詳しく内容を知るには

合わせて読む:安宅さんの新著『シン・ニホン』の「はじめに」全文公開

■『思考・論理・分析―「正しく考え、正しく分かること」の理論と実践』(産能大出版部)

有名コンサルタントの波頭亮さんが2004年に出版した本書は、今でこそよく聞くようになった「論理的思考」の原理・原則をまとめた良書として長く読まれている。

注目すべきは、ロジカルな思考を支える「分析」のやり方まで、実践的にまとめている点。ユームテクノロジージャパンで事業開発を担当する小林隆文さんは、次のように本書を推薦している。

思考・論理・分析: 「正しく考え、正しく分かること」の理論と実践

考えるとはなにか、ロジックとはなにか、をわかりやすく解説してくれてい

プロダクト開発のトップであるCTO(最高技術責任者)のタイミーKameda Keiさんも推薦しており、幅広い職種の読者に愛されているのが読み取れる。

思考・論理・分析―「正しく考え、正しく分かること」の理論と実践

さまざま技術良著や、スタートアップのバイブル的な本と迷ったのですが、

■『考える技術・書く技術―説得力を高めるピラミッド原則』(ダイヤモンド社)

著者は、マッキンゼーをはじめ数々のコンサルファームで文章作成術を教えた経験を持つバーバラ・ミントさん。「ピラミッド原則」という論理的な文章を書く仕組みをもとに、論理的思考の基本を学ぶことができると評判の名著だ。

カリフォルニア大学バークレー校でApplied Mathematics(応用数学・統計学)を修めた後、ボストン コンサルティング グループでデータサイエンティストになった横山聡恵さんは、次の理由で本書を薦める。

考える技術・書く技術―問題解決力を伸ばすピラミッド原則

データサイエンスの本ではございませんが、コンサルティング業界でデータ

コメント内にある「苦労のポイント」は、横山さんのプロフィールページで確認できる。合わせて読んでほしい。

分析プロジェクトの進行、実践に役立つ4冊

続いて、分析業務を行う際の「Data(データの収集・整備・管理)」「Analysis(仮説の立案、分析)」「Conclusions(データの解釈、結論、新しいアイデアの創出)」フェーズで役に立つ、実践的な知識が得られる専門書を紹介しよう。

ここでも、データサイエンスに従事するロールモデルが、未経験者におすすめの本としてピックアップした書籍4冊を取り上げる。

■『AI・データ分析プロジェクトのすべて[ビジネス力×技術力=価値創出]』(技術評論社)

出版時期は2020年で、比較的新しいビジネス書である本書。

データサイエンティスト集団NOB DATA代表の大城信晃さんや、Twitterで知られるマスクド・アナライズさんなど、実績豊富な人たちの共著で書かれた「データ分析プロジェクトの進め方」本だ。

プロジェクトの準備→入口→実行→出口の4部構成で、分析手法のみならずビジネス的な観点にも数多く言及してある。

監査法人トーマツのデータアナリスト齊藤慶太郎さんは、まさにこの点から、数字が苦手という人にもおすすめできると言う。

AI・データ分析プロジェクトのすべて[ビジネス力×技術力=価値創出]

AI・データ分析プロジェクトで辿るビジネスプロセスを題材に、「データ分析職はどのように仕事を行うべきか」論が、網羅的に解説されています。 以下Amazonより引用 本書はこれまでメインテーマとして語られることのなかった「ビジネス⼒」に焦点をあてて、データ分析プロジェクトを一通り解説しています。プロジェクトの⼊⼝として「組織の立ち上げ方」から「案件獲得」にふれ、続く実際のデータ分析プロセスにおいては、課題とゴールを明確にして、分析結果は出して終わりではなく共有、評価のサイクルが必要であることを解説しています。最後に出⼝となる「収益化」に関する情報をまとめています。 これからAI・データ分析プロジェクトに取り組む方/関わる方へ向けて、先人たちのノウハウをまとめたのが本書です。

> 『AI・データ分析プロジェクトのすべて』のAmazonリンクはこちら

■『データサイエンティスト・ハンドブック』(近代科学社)

統計数理研究所の丸山宏さんと神谷直樹さん、そして一橋大学副学長の山田敦さんらによる共著となる本書は、タイトル通りデータサイエンスで押さえておきたい分析手法が網羅されている。

ユー・エス・ジェイやREADYFORなどでデータ分析を行ってきた浅井貴宏さんは、「Analysis(仮説の立案、分析)」のみならず「Conclusions(データの解釈、結論、新しいアイデアの創出)」のフェーズでも使える本だと述べている。

データサイエンティスト・ハンドブック

「データサイエンティストとは」「必要なスキル」「実際にどういった分析をしているのか」などをまるっと理解することができる初心者向けの本。 特に、「データ分析を有効活用できる組織」に関する記述が参考になります。 データサイエンティストはデータ分析ができるだけでなく、その他の部署と連携することが非常に大切です。 そのためにも、他部署との関わり方やバリューの発揮方法などを、この本を通して理解しておくと良いと思います。

データ分析後の「結果づくり」まで踏まえたノウハウは、ビジネスシーンで実践的に用いることができるだろう。

> 『データサイエンティスト・ハンドブック』のAmazonリンクはこちら

■『データサイエンス設計マニュアル』(オライリージャパン)

データサイエンスの世界的な研究者スティーヴン・S・スキーナさんが記した本書は、データを収集・分析・解釈するための「仕組みを構築する手法」を事細かにまとめた名著として知られている。

分析手法の解説では、確率・統計の基礎から線形代数、回帰などの具体的な説明が盛り込まれている。より専門的なノウハウを身に付けたいという人におすすめだ。

アクセンチュアのデータサイエンティスト、サインバヤル サランゲレルさんも、次にように推薦している。

The Data Science Design Manual/データサイエンス設計マニュアル

データサイエンスの“エッセンス”をわかりやすく教えてくれる、ザ・教

> 『データサイエンス設計マニュアル』のAmazonリンクはこちら

■「因果推論のための計量経済学」(Webサイト)

最後に紹介するのは、書籍紹介も含めたナレッジサイトだ。

運営主の黒川博文さんは、政策評価や経済実験などを専門に研究してきた行動経済学者。その黒川さんが、因果推論(統計的に原因と結果の相関を推定する手法)に役立つ書籍やWebサイトを一言解説付きで紹介している。

その網羅性から、Sansanのデータサイエンティスト西田貴紀さんは「習得レベルに応じて役立つ情報が得られる」と推薦している。

因果推論のための 計量経済学(Webサイト)

データ分析を始めたい方、大学で勉強していてさらに理解を深めたい方、実

統計解析でよく使われる「R」や「Python」などのコード紹介もあるなど、自ら手を動かして勉強したいという中級〜上級者にもおすすめだ。

合わせて読む:【新】事業リーダーの必須科目「KPI設計」のキモ

文・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳、バナー画像:iStock / TCmake_photo