2022年2月の人気記事ランキング

2022年2月1日〜2月28日までの間に、JobPicksで閲覧数の多かった記事トップ5はこちら。

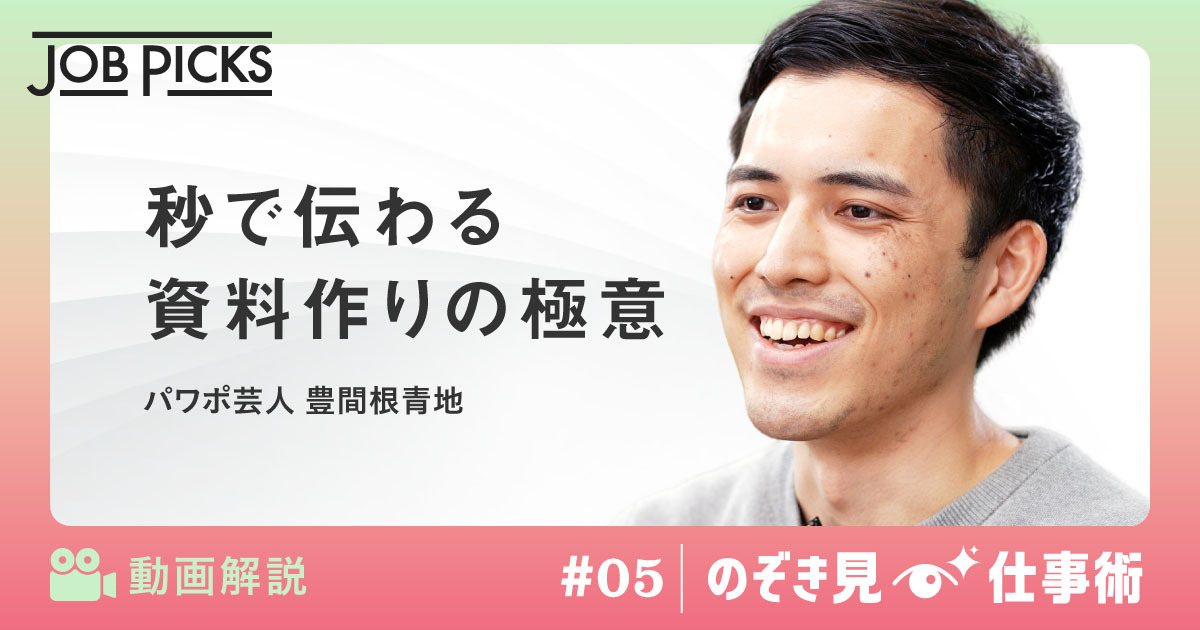

グーグルでYouTubeやChromeの開発に従事してきた安田絹子さんのインタビューや、Twitterで「パワポ芸人」として知られる豊間根青地さんが明かすスライド作成のコツが人気となった。

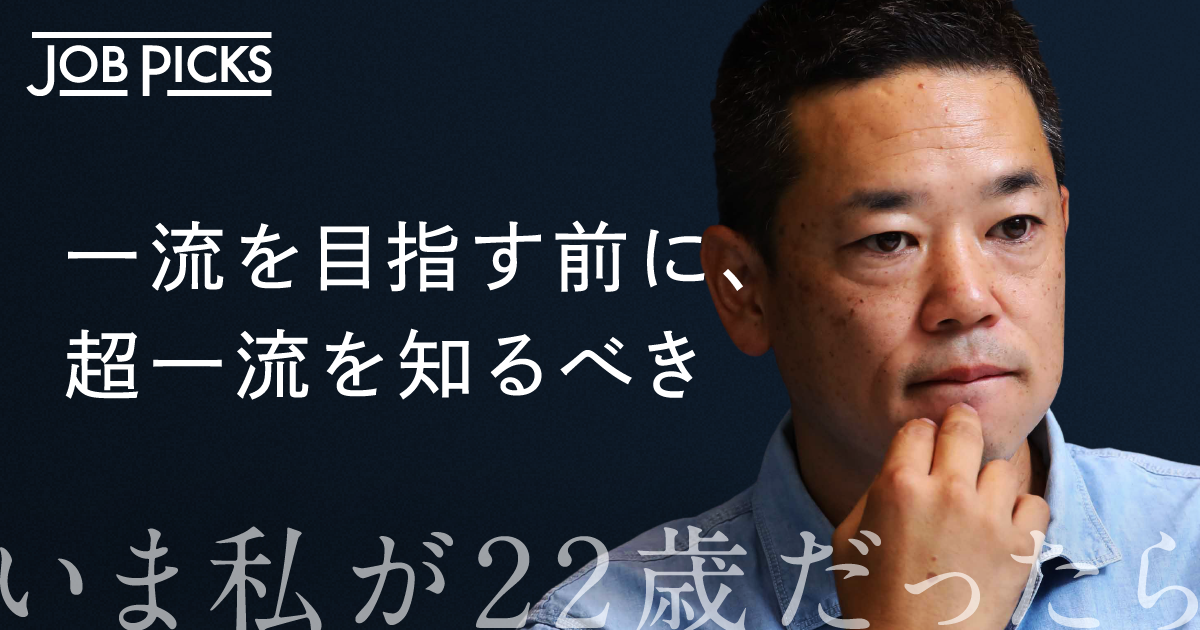

1位:ソフトウェア開発の最重要スキルとは?グーグルのエンジニアに聞く(2022/2/2)

2位:【超実践】フォロワー7万のパワポ芸人が伝授「スライド作成8つの鉄則」(2022/1/31)

3位:システムエンジニア(SE)に意外な可能性?転職者の「その後」分析(2022/2/16)

.png)

4位:プロジェクトマネジメント「実践者だからおすすめできる」参考本7選(2022/2/9)

5位:【仕事力UP】悩める若手だった私を覚醒させた「先輩の教え」10選(2022/2/21)

1位の記事では、大学生になってからプログラミングを習得した安田さんが、ソフトウェアエンジニアとしてステップアップしていく過程で得たさまざまな学びを紹介。

NewsPicksのコメント欄を見ると、グーグルの不文律となっている「15分ルール」や、職場のコミュニケーションを円滑にする「コミュニティ ガイドライン」など、チームで成果を出す仕事習慣に注目が集まっていた。

2位のスライド作成術、5位の「先輩の教え」10選も含めて眺めると、2月はアウトプットのクオリティ向上や課題解決のスピードアップにかかわる記事が読まれた形だ。

そこで本稿では、仕事の生産性を高めるtipsをテーマに、有名企業で働く・有名起業家と働く人たちが学んだノウハウを集めてみた。「仕事を効率化したい」「チームでの成果を最大化したい」という人はぜひ読んでほしい。

プロに学ぶ「資料作成と分析」効率化の技術

最初に紹介するのは、老若男女、ほぼ全てのホワイトカラーに求められる「読み書きそろばん」に関するノウハウだ。

■資料作成にも使える「日経新聞記者」の知恵

資料づくりはけっこう時間がかかるもの。リモートワークが一般化した今、文章を書く・パワポやGoogleスライドで資料を作る作業が以前より増えたという人も多いだろう。

そこで紹介するのが、ジャーナリストで元・日本経済新聞の記者である松林薫さんによる「書く仕事」を効率化するtipsだ。

下の記事は、松林さんの著書『迷わず書ける記者式文章術』(慶應義塾大学出版会)で紹介されている数々の技法をダイジェストでまとめている。

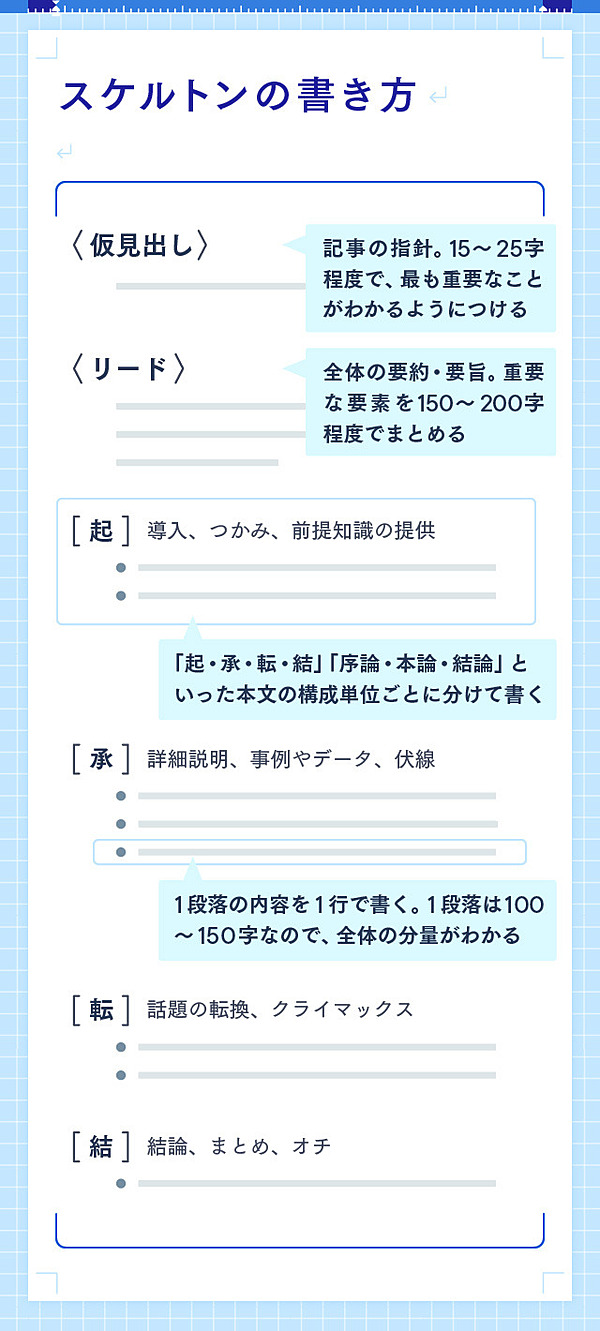

【新聞記者】プロが使う「4つの型」で自動的に書く例えば、新聞記者が長文を書く前に行う「スケルトン」づくりは、ドキュメント作成だけでなくパワポでの資料づくりなどにも応用できる。

上の記事では、人に伝わりやすい構成の「4つの基本型」なども紹介しているので、参考にしてみてほしい。

■Excelを最大限使いこなす「戦略コンサル」の知恵

今はビッグデータ分析、ユーザー分析などに用いられるオンラインツールが普及し、データ分析は専門職だけの仕事ではなくなった。

とはいえ、より多くの人が使う汎用的な分析ツールといえば、ExcelやGoogleスプレッドシートになるだろう。

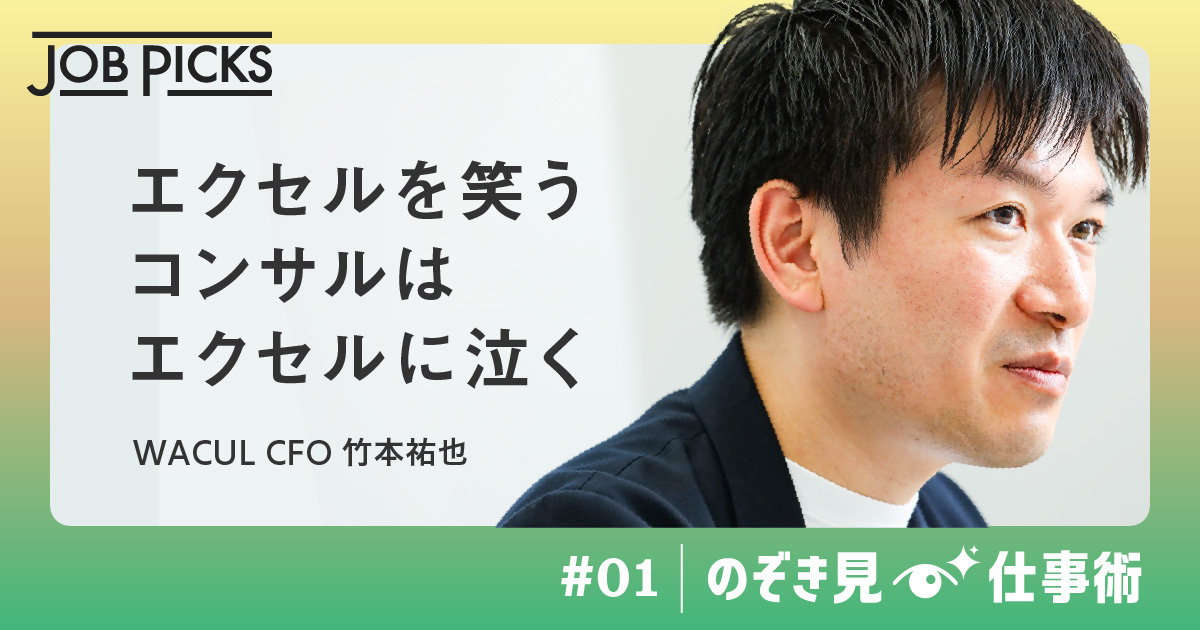

下の記事では、戦略コンサルティングファームのA.T. カーニー(グローバルブランド名:カーニー)で経験を積み、AIベンチャーのWACULでCFOを務める竹本祐也さんが習得した「データ分析をスピード感を持って行う」ノウハウを紹介している。

【超実践】コンサルが知っておくべきエクセル関数5選

記事内では、データ分析の基本ステップとなる【クレンジング】【グループ化】【集計・分析】ごとに、高頻度で使うExcel関数を図解(以下はその一つ)。Excel活用の分厚い参考書を読む前に、ポイントを学んでおこう。

孫正義、柳井正に学んだ「高速PDCA」の極意

業務プロセスのスピードアップは、自分自身の仕事力を上げるだけでなく、チーム全体の生産性を上げる。

そこで、ここでは日本の2大経営者「孫正義」「柳井正」の下で学んだ3人のノウハウを紹介しよう。

■「6:3:1」の法則で施策を回す

下の記事は、27歳という若い年齢でソフトバンクの社長室に入り、孫さんが推進する数多くのプロジェクトを共にしてきた「元社長室長」三木雄信さんによるPDCAの回し方解説だ。

「P(Plan)に時間をかけ過ぎず、D(Do)とC(Check)を高速に回すのが大切」など、“孫流PDCA”の極意が紹介されている。

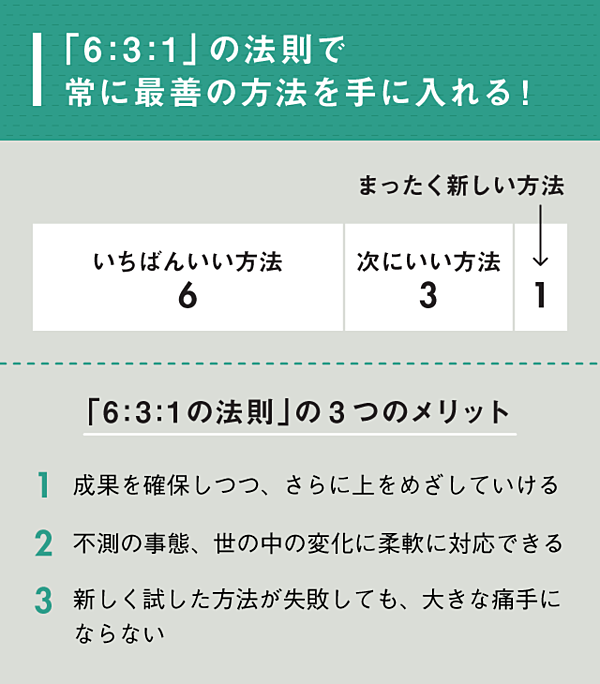

【図解】劇的成長を実現する「孫流PDCA」8つのステップ中でも注目したいのが、PDCAの結果、商品やサービスを磨き上げる「6:3:1」の法則。次のような意味だ。

商品にはライフタイムバリュー(顧客生涯価値)がありますから、時間が経ってきたら、そうやってバランスを加味しながら改善をし続ける必要があります。そんなとき、役立つのが「6:3:1」の法則です。

これは、既存の一番良い方法(A)100%のうち10%を新しい方法(B)に切り替えるやり方です。そして、この(B)がうまくいったら、(A)は60%、(B)は30%にして、さらに新しい方法(C)を10%で導入するのです。

こうすると、リスクを最小限にしながら、世の中の変化に対応していくことができるという。

■提案プロセスをフォーマット化

続いて紹介するのも、ソフトバンク出身者の仕事術だ。

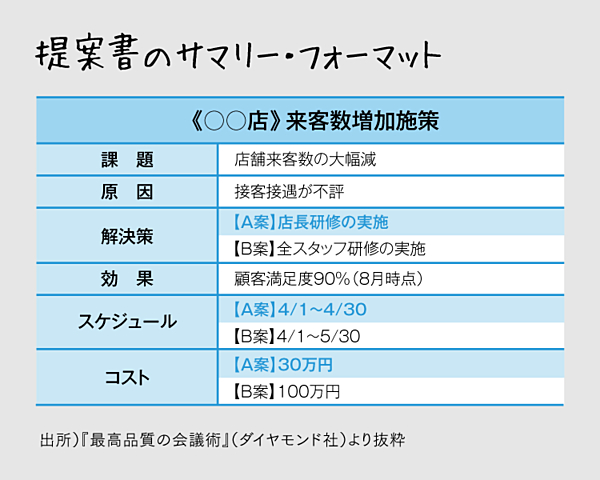

孫さんのプレゼン資料作りを担当し、その卓越したプレゼン術から社内認定プレゼンテーション講師に任命されていた前田鎌利さんは、下の記事で「社内会議に出す提案書を、1枚の提案サマリー(要約)としてフォーマット化した」時の経験談を披露している。

最速で結論を導く、提案書の型と「7」の法則会議の提案サマリーは、いわばプレゼンの台本。下の表のように、「課題→原因→解決策→効果→スケジュール→コスト」の順番に伝える形でフォーマット化したところ、会議に提案を持ち込む新入社員が増えるなどの効果があったそうだ。

さまざまなアウトプットをフォーマット化する工夫が、自分だけでなく組織全体の生産性を上げるのだ。

■メモは必ず「ノートに書き出す」

これは、ナイキやユニクロ(ファーストリテイリング)で経験を積み、現在はシューズのグローバルD2Cブランド「Allbirds」でマーケティング本部長を務める蓑輪光浩さんの仕事習慣だ。

蓑輪さんは下の記事で、メモの魔力を次のように語っている。

【Allbirds蓑輪光浩】ナイキやユニクロで知った「世界で通用する力」の鍛え方

ユニクロの創業者である柳井正社長の近くで働かせていただいたのですが、彼は“超一流の経営者”でした。「バックミラーを見て仕事をしてはいけない」「後始末は前始末の3倍労力がかかる。そして、100%解決しない」など、よく持論を展開していたのを覚えています。

印象的だった発言や、尊敬すべき仕事は、全てノートにメモを残してきました。(中略)ノートをつける習慣ができたのは、Nikeで働いていた頃、上司から「書いて残すこと」を勧められてからです。

振り返ってみると、たしかに「書く」ということがすごく重要でした。タイプするだけだと、どうしても忘れてしまうんです。

仕事に困った時は、過去につけたメモを見返すことが多いそうだ。会議の議事録などと違って、メモは自分が重要だと感じたポイントだけを書き残せるため、振り返りにも有効なのだろう。

PDCAを高速に回すには、こうした日頃の工夫も大切なのだ。

育児や副業...「両立上手」な人の時間活用術

最後に紹介するのは、仕事をする上で永遠のテーマになる時間術について。

ここでは、家庭や子育てとの両立に奮闘するワーキングウーマンの実践例を中心に紹介していこう。

■寝る前に必ず振り返りの時間を

この仕事習慣を重視していると話すのは、グローバルブランド「Adobe」のマーケティング担当バイスプレジデント秋田夏実さんだ。

時差のある本社メンバーとの議論から、100名以上いるメンバーマネジメント、3児の母としての育児までをこなす毎日をどうやりくりしているのか。下の記事では、秋田さんの1日の時間割を紹介しながら、時間活用術を聞いている。

【CMO】仕事と子育て、どう両立する? アドビ副社長の答え

その中で、秋田さんは「就寝前の振り返り」の効能を次のように説明している。

日中、会議ばかりしていると、自分の頭が追い付かなくなることもあります。自分が今日中にやらなくてはいけないこと、今週のうちにやらなくてはいけないこと、来週のうちに……と、頭の中にある情報を整理するため、To Doリストを作ります。細かいマス目がついた方眼紙に、思い付くものを全て書き込んでいくのが私流です。

■タスクを同時並行しない

秋田さんと同じく、子育てをしながら「ZOZOCOSME」の企画営業を担当する新井淳子さんは、出産後に自分なりの効率化を模索。

仕事と育児の両立するために、「違うタスクを同時にやらない」スケジューリングを心掛けるようになったという。

【時間術】ZOZOの営業に聞く、子育てしつつ「普通に働く」コツ

現在はコロナ禍ということもあり、ZOZOはリモートワークが可能です。休憩時間を使って家事をすることもできます。しかし、それではメリハリが付かず、どれも中途半端になってしまうのです。

子どもを迎えに行った後に、仕事のメールを返したりしたくなる瞬間もありますが、そこは我慢して目の前のことに集中するようにしてから、ぐっと効率が上がりました。

また、1日の始めに、スケジュールを決めきることも大切にしています。家庭の時間と仕事の時間を明確に分け、そこにやるべきことを割り振るのです。

すると、頭の中が整理され、迷いなくタスクに取り組むことができます。優先順位づけもできるので、メリハリのある1日を過ごせるようになります。

■通勤、移動時間にできる仕事を切り出す

これは、出版社に勤めながら副業を続けてきたパラレルワーク研究所代表の慶野英里名さんが実践する仕事法だ。

下の記事では、慶野さんの1週間のタイムスケジュールと共に、大きく3つあるという時間活用術を紹介している。

.jpg)

副業で失敗しない「始め方と続けるコツ」コミュニティ主催者に聞く

中でも、スキマ時間を有効活用するには次のポイントが大事になるという。

副業の仕事を、執筆や企画などじっくり取り組む「熟成仕事」と、メールチェックやちょっとした調べ物などの「速攻仕事」に大別しています。「速攻仕事」に関しては、15分の通勤時間などのスキマ時間で、一気に片付けてしまいます。

ほかに、複数の仕事をこなす上で「予定外で時間が奪われない体制をつくる」などの工夫もしている慶野さんの仕事術は、本業オンリーで働く人にとっても参考になるので参考にしてみてほしい。

合わせて読む:【完全図解】就職、転職、副業。「良い仕事」に出会う3原則

文・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳、バナー画像:iStock / Mykyta Dolmatov