成長したいのに成長できない

会社は自分が成長できるかどうかで選ぶ──。

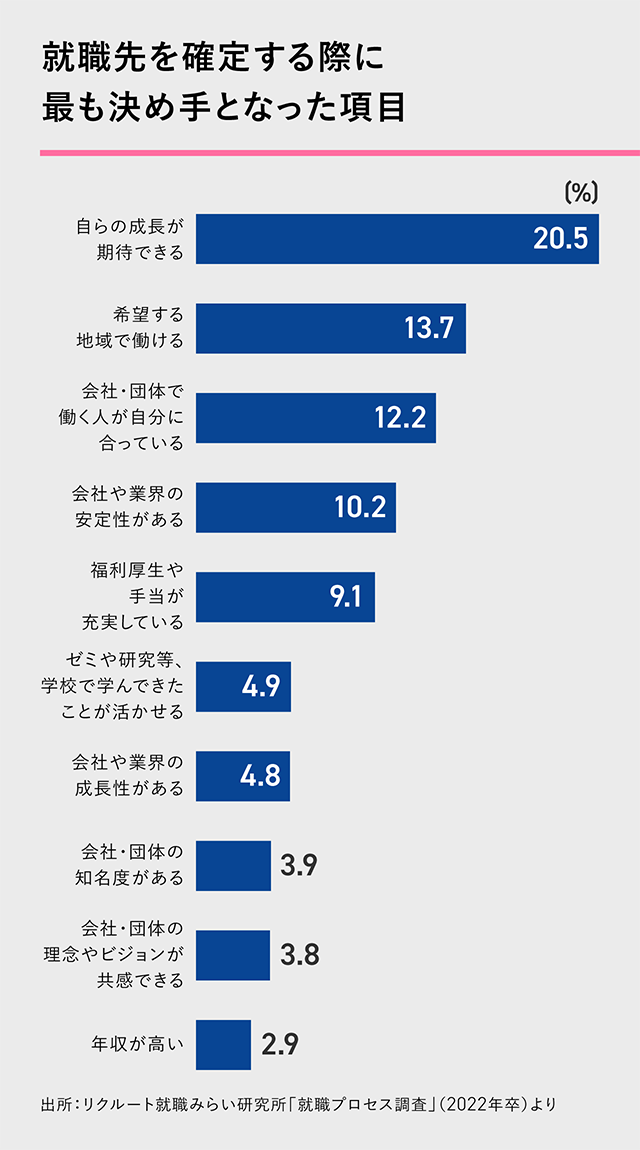

リクルート就職みらい研究所が発表した「就職プロセス調査」(2022年卒)によると、就活生が就職先を確定させる上で最も決め手となった項目は「自らの成長が期待できる」(20.5%)となった。

一方、会社や業界の安定性を重視する割合は10.2%にとどまり、自己成長より「寄らば大樹の陰」的な志向の学生は減少傾向にあるようだ。

では、学生は就職後、自分は成長しているという実感を得ているのだろうか?

全国就業パネル調査(2020年)によると、「昨年1年間、あなたの担当している仕事は前年と比べてレベルアップしましたか」という問いに対し、レベルアップしたと回答した20〜29歳(「大幅にレベルアップした」と「少しレベルアップした」と答えた人の合算)は、男性が30.4%、女性が27.5%にとどまった。

一方、「同じくらいのレベルだった」と回答した20〜29歳は男性が51.3%、女性が51.2%を占める。

また、昨年1年間の「仕事を通じて、成長しているという実感を持っていた」と答えた20〜29歳は、男性が37.7%、女性が39.2%(双方ともに「あてはまる」「どちらかというとあてはまる」と回答した人の合算)となった。

つまり、過半数の若者が、就職後、成長を実感できていないといえる。

能力が上がる環境を求めて会社を選んだのに、成長した感覚が持てない──。なぜ、そんな残念な状況が生まれているのか?

経験を学びにする4ステップ

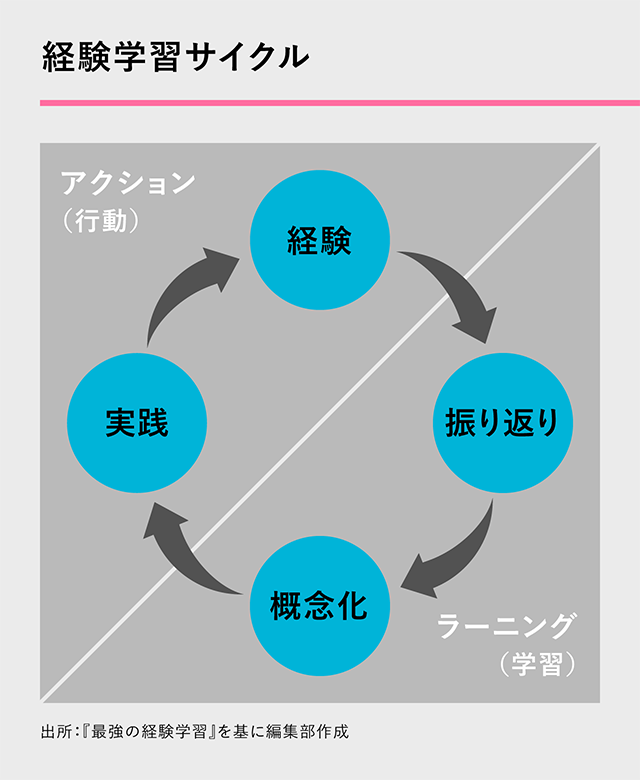

米教育学者のデイヴィッド・コルブは、人が経験から学び、成長するためのフレームワーク」として「経験学習サイクル」を提唱した(下図参照)。

人が成長するには経験を積むことが欠かせないが、ただ経験するだけでは不十分。振り返ることで、学びに変える必要があることを説いた理論だ。

1)良い「経験」を積み、2)その経験を振り返り、3)他の状況でも応用できるように経験を「概念化」し、4)その知識をさらに「実践」することでさらなる学びを得る、4つのステップからなる。

この理論をベースに考えると、今の新入社員は、どのステップにおいても、不遇な状況にいると言えるのではないか。

まず、1)の経験については、「量」が減っている。

リクルートワークス研究所の古屋星斗さんが、従業員1000人以上の企業に正規職員として 勤務する大卒・大学院卒3年目までの 若手を対象に、仕事の量・質・関係負荷に関する定量調査を行ったところ、「大手企業の新入社員の週あたりの労働時間は、2015年では44.5時間であったが、2019年では43.5時間、2020年では42.4時間と減っていることが明らかになった」という。

もちろん、労働時間が減ること自体は良いことだが、「成長」の糧となる経験量の不足に直結してしまう側面も否めない。

では、仕事の質はどうか?

GEのCEOだったジャック・ウェルチは、「ストレッチ(引き伸ばす)」といって、その人がちょっと背伸びしなければできない経験を積ませることが、最短で成長できると定義し、目覚ましい成果をあげた。

一方、前出・古屋さんが2021年に、10社以上の大手企業の新入社員にインタビューを実施したところ、「『余力があります』『ゆるい。社会人ってこんなものなんですね』『学生時代に近くて肩透かしです』といった“拍子抜け感”があった」と言う。

ましてや、昨今の新入社員はその多くが、研修から実務において、オンラインで行うケースが増えている。

そのため、身近な「すごい人」の仕事ぶりや達成を直に見る「代理体験」も、しにくい。

2)の「振り返り」についてはどうだろうか。

上司と部下が一対一で対話することで、部下の経験を振り返る「1on1」はここ数年で急速に広がった。

だが、1on1は上司のフィードバック能力で質が上下しやすい。

また前出・古屋さんによると2020年6月より「パワハラ防止法」が施行されて以来、「多くの上司は部下を叱ることを極端に恐れるようになった」と言う。

本来フィードバックとは、相手の問題点を指摘し、改善を促す「ネガティブ・フィードバック」こそが、学習効果が上がるといわれる。

上司が、それを避けるのなら、若手は貴重な学習機会を失っているといえる。

3)の「概念化」についても、現状、若手社員は恵まれた状況にいるとはいえない。

経験を振り返り、そこから得た学びを法則にするこのステップは、1人で悶々と考えているより、上司や先輩との対話により得られる場合が多い。

だが、リモートワークが増え、若手は、自分の疑問や考えを「ちょっといいですか?」とカジュアルに話しかけられる機会が減った。

対話をするには、チャットシステムで質問する、面談の開催を依頼するなど、いちいちお願いしなくてはならない。こんな面倒な状況が続くと、部下は次第に上司と接触すること自体が億劫になってしまう。いきおい、経験の「概念化」は遠のくばかりだ。

4)の実践についても、3)の経験の知識化というステップが抜け落ちがちなため、その実現は容易ではない。

このように、「成長したい」を軸に会社や仕事を選んだ人が多いにもかかわらず、その機会に恵まれない状況にいるといっていい。

未来を創る3つの働きかけ

ただ、時代の趨勢として、労働時間が減ること、部下に遠慮がちな上司が増えることは不可避だ。

現在の新型コロナウイルスの状況を考えると、リモートワークもしばし継続の方向だろう。つまり、状況は変わりにくい。

そこで、「成長したいのにその実感が持てない」読者に推奨したいのが、自ら3つの働きかけを行うことだ。

1つは、フィードバックを求めること。

それも、前述の通り、自分が気づきもしない、あるいは薄々感じていたものの直視できない弱みを指摘してもらうネガティブ・フィードバックが有効だ。

しかし、これを避けたがる上司が多いのが現実なので、自ら「もっと厳しめに言っていただいて大丈夫です」だとか「今、私に足りない要素は何だと思いますか?」などと、聞いてみるのが有効だ。

リクルート就職みらい研究所の増元全さんも、「むしろ、部下は上司に『こうしてほしい』とフィードバックしてあげたほうがいい」と指摘する。

2つ目は、自ら「経験」を取りに行くことだ。

仕事という経験を介して、知識や技術を血肉化していくには、「タフ・アサインメント」と呼ばれる、伸びていく分野で、前例のない仕事を経験することが、もっとも「経験学習」になる。

しかし、会社のなかでその数は限られている。そうした機会を得るのは、既存の仕事で成果を出した人ばかり。

過去の実績がない若手は、自ら手を挙げるなどして、働きかけるしかない。

「例えば、『こういう体験がしたいんですけど、そんな体験できる仕事はありますか?」などと聞いてみるのです」(増元さん)

前出・古屋さんも、「もっとできます」などと、ダイレクトに上司に言ってみることも一つの手だと語る。

3つ目は、同僚、上司、取引先などと関係性を深める交流の機会を増やすことだ。

こんなエピソードがある。

三井住友銀行で金融ソリューション営業を行う高瀬雄大(たかせ ゆうた)さんの成長秘話だ。

【三井住友銀行】世界と戦ったサッカー少年が、銀行員になった理由

高瀬さんは、入行3年目に、東証一部上場の企業を担当する機会を得た。

しかし、その会社は他行との取引がメインで自行が入り込む隙はない。

初回の面談の挨拶では、財務部長に「3年目の君になにができるんだ。もう来なくていいから」とまで言われる始末。

でも、高瀬さんは「このチャンスをつかまなかったら、この会社に入った意味がない」と奮起。

「数千人も社員がいる会社なので、どこかに困りごとを抱えていて、自分を必要としてくれる人がいるのではないかと思い、いろんな社員に会いに行き、自分にできることはないか探しました。

気付いたら、3年間で300人と名刺を交換していました(笑)」と言う。

その中に、たまたま新規事業を担当する社員が2人だけいた。

その新規事業の構想を実現するには、取引先の他社事例が参考になると考え、そのお客さんと半年かけて事業計画を作成し、見事、そのファイナンスを請け負う仕事を獲得したと言う。

高瀬さんのストーリーが証明しているように、チャンスは日頃の人との交流の積み重ねから生まれる。

いずれにしても、コロナという不幸が入社時期に重なったとしても、それを所与のものとして何もしないのではなく、自ら働きかけることが成長に繋がるのではないだろうか。

聖書の教えではないが、成長機会もまた、「求めよさらば与えられん」である。

【営業、エンジニア、コンサル】職種別・成長できる会社はどこだ

取材・文:佐藤留美、デザイン:國弘朋佳