コンサル転職市場を動かす3つの業界変化

コロナ渦の中でも、デジタルトランスフォーメーション(DX)需要が牽引し、2019年から2024年まで年間平均成長率4%だと予測されるコンサルティング業界。

市場規模上昇の結果、転職・新卒市場ともに、求人数に減少は見られないようだ。

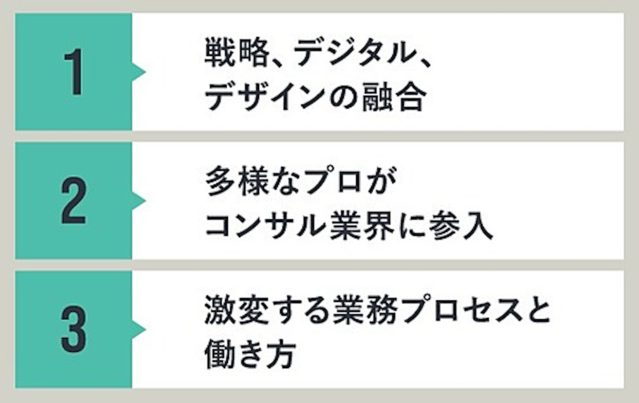

そんなコンサル業界では、求められる人材像に変化を起こす3つの変化が業界内部で見られている。

下の記事によると、変化の一つとして、「戦略、デジタル、デザインの融合」があり、コンサル各社がデジタルに強い会社や、デザイン企業を買収する流れが生まれている。

【完全図解】今、コンサル業界で起きている「3つの変化」これまでは、上流の戦略を戦略系コンサルが思考し、下流の開発系を下請けが担当するシステムになっていたが、今ではその境目がなくなり、一体化しつつある。

結果として、コンサル業界にはさまざまな分野のプロが集まるようになった。

この変化に応じて、コンサル会社の業務プロセスも変貌。これまでは、提案する戦略を反映したスライドベースのプレゼンだったのに対し、現在は実際に試作品をプレゼン時に持ち合わせるなど、クライアントとともにサービス・事業を創り上げる姿勢が求められる。

こうした変化によって、幅広い領域に知見を持つことや、より現場のユーザーに寄り添った思考をできる人材が求められてくるだろう。

そこで今回は、現役コンサルタントや、コンサル経験者の経験談を基に、コンサルに向いている・向いていない人の特徴、またコンサルタントの仕事内容や1日のスケジュールを深く理解できる動画を紹介。コンサル会社へ転職するヒントとして生かしてもらいたい(注:ロールモデルの所属・肩書は、全て本人が投稿した時点の情報)。

コンサル業界に向いている人とは?

はじめに、コンサルタントに向いている人の特徴3つを経験者の声から紹介していこう。

■ 1つ目:クライアントの課題解決に責任感を持てる人

まずは、責任感だ。コンサルタントが取り組む課題解決は難易度が高く、けっして妥協しない姿勢が求められる。

企業のWebコンサルティングを行うゴンウェブコンサルティングでCEO(最高経営責任者)を務める権 成俊さんは、普段から困っている人を助けたり、社会課題に目が向く人が責任感を持つ人に多いという。

責任感があり、面倒見の良い人

コンサルタントは自分に甘くなろうと思えばいくらでも甘くなれる仕事です

頑張っても成果が出ないことや、成果が出ても評価されないことがある中、自分に甘えずクライアントの課題解決のために必死になれる人がコンサル会社に向いているという。

■ 2つ目:思考力がある人

向いている人の特徴2つ目は、プロジェクト案件に対して、粘り強く思考できることだ。

DXプラットフォーム事業を運営するユナイテッドで経営コンサルタントを担当する中根遥香さんによると、コンサルの仕事に答えはなく、とにかく多くの情報を集めて自ら考えて示唆を出せる力が求められるという。

「一人でとことん考え抜く」ことも、「みんなで考える」こともできる人

コンサルの仕事は、答えがデスクトップ上にあるわけでもないので、とにかくいろんな情報を探し出して、その情報から自分で考えて示唆を出す必要があります。 また、誰かに聞けば答えを教えてくれるわけでもないので「自分一人で問題と向き合い続ける」ことが出来ないと正直きついと思います。 「一人でとことん考える」ということは、人と仕事をすることが好きな人にとっては、正直きついと思います。(私も、人と関わることの多い営業から異動したので最初はきつかったです) その一人で考え出した自分にとっての答えが、全く上司やクライアントに刺さらない時もあるので。 ただ、そんな時に「みんなで考える」という事も出来る人が、成長しやすいと思います。 「みんなで考える」=「周りを巻き込む」という事なのですが、「一人で考えて」ある程度自分なりの示唆を形に出来た上で、上司やPJTメンバーを巻き込んで自分の抱えている課題を共有して相談するという流れを掴めば、PDCAサイクルの循環ができて成長しやすいと思います。 (Newspicksの【BCG杉田浩章】さんへのインタビューでも上記のようなことが書かれているので是非読んでみて下さい!:https://newspicks.com/news/5145265/body/?ref=search) ただ、「一人で考え抜く」ことが得意で好きな人は、この「みんなで考える」が苦手な傾向にあると思います。 なぜかと言うと、「完璧な状態になってから評価されたい」というような、 完璧主義の人が多いからです。(あくまで個人的見解です) 100%じゃなくても、30%の段階で相談出来ると、PDCAサイクルの回転が速くなりどんどんできることの幅も増えると思います。 「一人で考える」「みんなで考える」どっちかだけじゃなく、“どちらも”できる人が強いと思います。

中根さんは、自分1人で問題に向き合う力だけでなく、成長するには「みんなで考える」力を身に付ける必要があるといい、他者を巻き込むスキルを持つことも重要になるだろう。

また、日本アイ・ビー・エムでコンサルタントを経験したKohei Tsujiさんも思考力の重要性をコメントし、クライアントよりも深く、広く思考できないと成果を出せないという。

熱中できるか・思考できるか

以下の2点です。 ・あくまでクライアントがいて初めて成立する仕事なので、コンサルタントという部外者の立場ではありながらも、クライアントに並走し、課題を共に解決していくことに熱中できるかどうか。 自分の会社のものでないテーマを「自分ごと」化できない・コミットできないのであれば、モチベーションが続かないと思います。 ・クライアントよりも深く、広く考えることができるかどうか。 当時の先輩からの受け売りですが、やはり思考力が無いと成果は出せないと思います。

■ 3つ目:決断力・スタンスを取れる人

最後は常にスタンスを取り続ける決断力だ。

A.T. カーニーでコンサルタントを務めた鳥居亜紀さんはメンターに、常に結論を出せるように準備し、自分の意見とその理由と即答できるようアドバイスを受けた経験を持つ。

常にスタンスを取る

『今、結論を出すとしたら結論は何なのかを常に考え、 「私はXXと考え

決してスタンスが変化することは悪いことではなく、論理的に説明できるならば変化してもよく、常に最善な選択を模索できる人がコンサルタントに向いているようだ。

コンサル業界に向いていない人の特徴

ここからは、コンサルタントに向いていない人の特徴を経験談を元に解説していく。

■ 1つ目:情熱で人を巻き込めない人

コンサルでは論理的思考が求められることが多く、多くの未経験者が「ナレッジワーク」の側面が強いと思っている。

これは事実だが、PwCコンサルティングさんでコンサルタントを務める大塚泰子さんは、事業構造改革の案件などではクライアントと同じ熱量を持って巻き込めるかで成否が決まるという。

「人を動かすのは、ロジックとパッション」

「人を動かすのは、ロジックとパッション」 コンサルタントの仕事はど

大塚さんによると、コンサルタントは左脳型に見えるが、最終的に「人を動かす」仕事のため、クライアントの感情を動かす力が必須になるそう。

■ 2つ目:粘り強く思考できない人

次に、粘り強く思考する力に欠けている人だ。2〜3カ月のコンサル案件でも数千万円のフィーになるなど、高いフィーに見合った価値を提供する必要があり、粘り強く思考しプレッシャーに打ち勝つ精神的なタフさが求められる。

A.T. カーニーでコンサルタントを務めた経験を持つ浜崎皓介さんによると、アウトプットの質が高まらない中でも常に一歩先の価値発揮が求められるアスリートのようなストイックさがコンサルタントに求められるという。

クライアントの期待値に届かない時

コンサルティングファームはクライアントからは、2-3ヶ月のプロジェク

またオウルズコンサルティンググループの矢守亜夕美さんも、一から考え抜く必要があるといい、精神的な負荷も大きい仕事だとコメントしている。

プロジェクトのDay 0 = 先が見えない中でも前進し、一から考え抜くしかない瞬間

眠れないほど仕事が沢山ある時……というのは一旦置いておくことにして(

矢守さんによると、一つひとつのプロジェクトで取り組む課題もクライアントの状況も異なるため、「前回と同じことをやればよい」「いつも通りのやり方でやればよい」というシチュエーションは基本的に存在しない。粘り強く答えを導き出す思考力が求められるようだ。

コンサル業界の仕事もっと知るには

ここまでは転職のヒントにすべく、コンサル業界に向いている人・向いていない人の特徴を紹介してきたが、実際にコンサルタントの仕事内容や面接対策はどのようなものだろう。

下の記事では、デロイト トーマツ コンサルティングでスマートシティチームのリーダーを務める松山知規さんが、各職種の違いや、1日のスケジュール、コンサル業界の面接対策を動画で解説している。

.jpg)

【動画で仕事研究】何が成長の鍵?コンサルのキャリアと向き・不向き

松山さんによると、コンサルの面接で頻出するケース面接への対策方法として、「友達との議論」が重要だという。意見交換の中で答えをアップデートする練習をすると良いようだ。

他にも、コンサル業界への転職に役立つ情報を知ることができるため、ぜひ動画を観て、自分に適した職種選びのヒントにしてもらいたい。

合わせて読む:【保存版】コンサルのキャリア「5つの選択肢」(NewsPicks)

文:平野佑樹、編集・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳