入庁から今までやってきたこと

── まずは皆さんがデジタル庁に応募した経緯を教えてください。

新徳:私はデジタル庁が初めて民間採用を行うと話題になった時に、募集内容を見て興味を持ちました。

当時のジョブディスクリプション(募集要項を記した職務記述書)群の内容が、どれも特化していたので。尖った人材を募集しているというメッセージ性があり、中央省庁としてはとても現代的な内容だと感じたんですね。

一方、もちろん一朝一夕で変わるわけはないのでまだまだレガシーな部分もあるなという印象でした。

そこで、新卒から約10年働いたSIerで担当した官公庁向けの大規模開発と、ITスタートアップでのモダンなソフトウェア開発、両方の知識が生かせるかもしれないと思ったんです。

結果、無事に内定をいただき、初の民間人材として去年の4月12日に入庁しています。

長谷川:私も同じ4月12日入庁で、民間採用の第1期です。応募のきっかけは偶然の出来事でした。

勤め先のメガベンチャーでデータ人材を募集するため、他社の募集要項を調べていたら、デジタル庁が検索にひっかかったんです。

「何で省庁がひっかかるんだ」と疑問に思い確認したところ、デジタル庁がデータ人材を募集していて。それを見て、面白そうだし国のデータにも興味が湧いたので応募しました。

高野:私は昨年7月の入庁なので、民間採用では第2期にあたります。きっかけは、育児休暇中にSNSで見つけた募集要項でした。

2021年に出産し、育休明けのキャリアを考えていたタイミングだったこともあり、「面白そうだ」と応募しました。

── デジタル庁で担当している仕事内容は?

高野:私は広報を担当しています。

主な業務は、公式SNSやnoteを使ったPRや報道対応、国民の皆さまとのコミュニケーションなど。ステークホルダーが数多くいるので、各方面とのリレーション構築を始めている段階です。

デジタル庁の発足直後は、メディアの注目度が高かったので報道対応がメインでした。

今はそれに加えて、昨年10月から始めた通年採用の採用広報や、デジタル庁で働く職員のリアルな声を届ける情報発信にも力を入れています。

長谷川:私はシニアデータスペシャリストとして、「ベース・レジストリ(社会活動で必要な基礎的なデータ群)」の整備を行っています。民間や行政内で活用できる、社会の基幹となる巨大なデータベースを作るイメージです。

AIや機械学習、データサイエンスなど、データを活用する技術は日々進化しています。それらをサービスに最大限生かすには、データを一元的に管理するシステムが必要不可欠です。まずはその整備から始めているところです。

中央省庁や自治体が持っているデータは、Excelで管理されているものもあれば、PDFになっているものもある。

こういった機械が使いにくい状態のデータを共通化・規格化して、機械が使えるようにするための戦略設計を進めています。

データを使ったサービスの関係者には、省庁だけでなく地方自治体の方々も含まれます。なので、実際に自治体に赴いてデータの活用状況をヒアリングしながら、今後の行政サービスのあり方を議論しています。

新徳:私は、主に2つの業務を担当しています。

1つはデジタル庁内のデジタル化。具体的にはいくつかありますが、例えば庁内の業務を把握してリソースを割り当てる仕組みづくりだったり、文書をプログラマティックなものにして執筆・公開をデジタルに行う仮説検証だったり。

もう1つは、デジタル庁自体の組織づくりです。組織が大きいので、横串を通す存在として横断的にスタッフと話をして、情報収集しながら組織運営を改善する動きに貢献しています。

入庁後、勤務日数を増やした理由

── 長谷川さんも新徳さんも、まずはアウトプットに向けた下地づくりから始めている印象ですね。

新徳:デジタル庁は、言ってみれば全国民にサービスを提供するスタートアップですからね。

“従業員数”はすでに600人くらいで、スタートアップの規模とは桁違いです。それでも、組織としては全てゼロからのスタートになります。

しかも、デジタル庁には官民さまざまな組織から人材が来ています。それぞれがうまく連携できるような組織づくりは、膨大にあるプロジェクトを円滑に推進していくためにも非常に大切なんです。

高野:私は兼業しているデザイン会社が創業間もない頃から在籍していますが、組織が未成熟でスタートアップ感があるという点は確かに似ていますね。

だから、国民の皆さまや行政機関に向けたサービスづくりとあわせて、組織づくりにもコミットしなければならない。

これは私たちのような民間人材も、他の官庁から来た公務員の方々も、同じ考えだと思います。

── 皆さん非常勤のパラレルワーカーですが、コミットメントの目安として、どのくらいデジタル庁の仕事に時間を割いていますか?

高野:私は今のところ、デジタル庁が週3日、兼業先が週2日勤務となっています。

新徳:私もデジタル庁に入庁する前から働いていたプログラミング教育機関に今も在籍していますが、昨年9月からデジタル庁での仕事を週4日に増やしました。

兼業先は週2日勤務なので、週5で働くのが常識だとするなら、少し無理をしている状態です。

長谷川:私も状況は同じですね。週4日はデジタル庁で、残りの1日が兼業先での勤務になっています。入庁してからしばらく、デジタル庁は週2日勤務だったので、途中から増やした格好です。

── 兼業とはいえ、相応のコミットメントが必要なのですね。

長谷川:応募した時は週2日で働く前提だったので、面接官に「この仕事って本当に週2でやれるものですか?」と聞いたんですよ。

その時、面接官の方が無言でニヤッとしたのを見て、「やっぱり大変ですよね」と覚悟はしていました(笑)。

新徳:私も当初は週3日勤務でしたが、副業感覚ではデジタル庁の仕事は難しいと感じています。

何より、自分で手を動かしながらプロジェクトを引っ張っていかなければなりません。アドバイザリー的なかかわり方では全然足りない。

「今は自分の人生でも仕事に力をかけるフェーズだ」と思い、週4日勤務に増やしました。

組織づくりに官民の垣根はない

── 勤務日数以外に、働き方で入庁前に描いていたイメージとのギャップはありましたか?

新徳:ミッションは日本社会のDXなので、やるべきことは膨大にあります。発足前から、業務範囲はあってないような状態だと分かっていたので、特にギャップを感じたことはないです。

ただ、日本社会のDXに取り組む前に、デジタル庁の組織そのものをDXする必要があったのは少し予想外だったかもしれません。

私が応募したITマネジメントスペシャリストの募集要項には、もともと「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」の策定などが主業務だと書いてありました。先ほど話した、デジタル活用のリソースマネジメントに関する業務です。

とはいえ入庁した後、募集要項通りの仕事をする以前に、庁内のコミュニケーション構築の必要性を強く感じたのです。

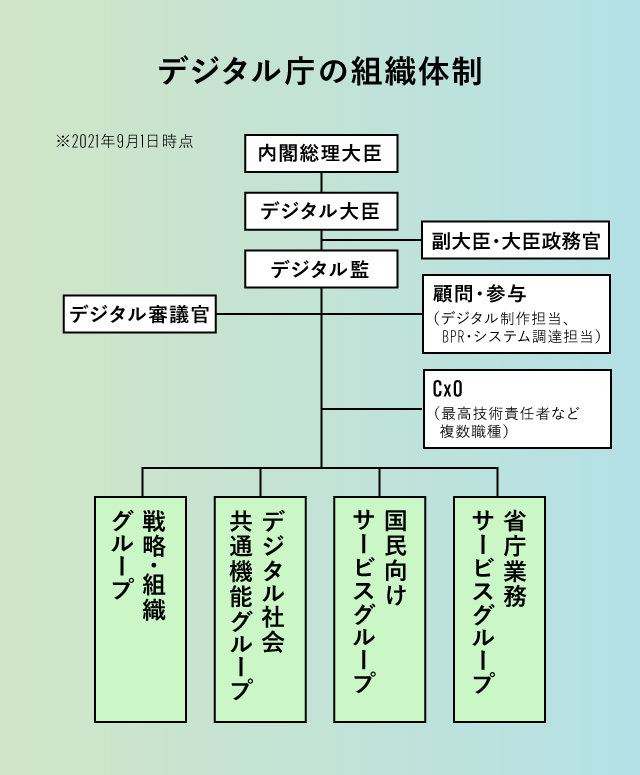

デジタル庁は、戦略・組織グループとデジタル社会共通機能グループ、国民向けサービスグループと省庁業務サービスグループの4つに分かれています。

発足当初は、主なコミュニケーション手段がメールと電話だったこともあり、グループ間の情報がサイロ化していました。

それでグループ全体の横連携を強める提案を続けた結果、専門のプロジェクトが立ち上がり、今の私の主業務になっています。

── 民間人材に対する「壁」はないのですか? 正直、省庁の仕事は役人主導で決めるというイメージがありました。

新徳:デジタル庁は、そんなことないですよ。

高野:他の省庁から来たスタッフに、「民間企業ではどうなの?」と意見を求められるケースも多いですよね。

先ほど話したスタートアップ的な雰囲気もあって、庁内全体に「みんなでデジタル庁らしさをつくっていこう」という感覚があるというか。

長谷川:おそらく役人の皆さんも、デジタル庁が発足する前から「日本社会はもっとうまくデジタル活用できるはずだ」という気持ちを抱いていたからだと思います。

その土台に、私たちのように民間でも働く人材が加わっただけで、指向する方向性は民と官で何も違わない。

新徳さんのお話しかり、むしろ民間企業の経験者が積極的に発言し始めたことで(他の省庁にいた頃)心のうちにとどめていた思いを表に出しやすくなったのではないかと。

民間人材とのコラボレーションが、そのきっかけになったのは間違いないと思います。

チャットツールにnote活用...働き方もDX

長谷川:一方で、民間人材が行政メンバーに助けらている面もたくさんあります。

私の場合はデータを扱う仕事なので、根本的な部分から見直さなければならない状況がよく起こります。

最初はAのデータ活用を進めようと動いていたプロジェクトなのに、行政や自治体の現場にヒアリングした結果、まずBのデータ整備から始めなければならなかった......ということも日常茶飯事です。

その際、データの扱い方や業務の進め方は現行の法律をベースに組み立てられているので、法の枠内でやれることを再検討しなければなりません。

現行法が成立した背景や目的などは、私たち民間人材が詳しくない部分もあるので、行政メンバーが巻き取ってくれます。

こうして連携しながら、世の中をより良くするためにデータをどう活用するべきか?という目線がぶれないように、最終目的から逆算して個々の仕事に落とし込んでプロジェクトを進めています。

新徳:私たちの働き方に関する部分でも、業務ツールの改善要望など、柔軟に対応してもらっています。

ツール導入時のセキュリティ基準は、民間企業以上に気にしなければなりません。だから導入検討にも相応の時間がかかる。それでも、着実に変わっていることに間違いありません。

高野:私が入庁してからの数カ月間でも、すごく変わりました。今はオンライン会議やファイル共有にチャットツールを使っていますが、前は違いましたよね?

新徳:ええ、昨年4月の時点では、ほとんどの人がメール中心で、チャットツールは使っていませんでした。

そこから、私をはじめ何人かで情報がサイロ化するリスクを伝え続けた結果、「メールでのコミュニケーションはなるべく避けよう」という声が大きくなっていって。今は、庁内のやりとりのほとんどがチャットツールで行われています。

── デジタル庁内のDXは、着実に進んでいると。

高野:何事も走りながら組み立てているという感覚です。

今はさまざまな提案と改善を繰り返し、組織もサービスもプロトタイピングをしている真っ最中。広報としても、情報発信にnoteを使うことなどは少しチャレンジングというか、意外でした。

でもそのおかげで、兼業先の仕事スタイルとそれほど変わらず働くことができています。

デジタル庁が開設したnoteの公式アカウント

新徳:一般的なスタートアップと比較したら、法対応やセキュリティ面の制約は確かに厳格です。

それでも、自分たちの力で現状を変えられるという感覚が持てるうちは、健全な組織運営ができるはずだと感じています。

デジタル庁内のDX事例をたくさんつくりながら、いずれは他の省庁にも横展開できたらいいなと話しています。

デジタル庁の経験はキャリアをどう変える?

── とはいえ、国民からの期待値がここまで高い組織で働くのは、民間企業とは異次元のプレッシャーもあるのでは?その点で苦労はないですか?

新徳:内容によっては、既存の法制度を突破できない場合もあります。一般的なスタートアップのように、グレーゾーンでもまずやってみようという意思決定はご法度ですから。

それでも、現行法を順守し、変え難い仕組みは尊重した上でSmall Win(小さな勝利)を積み重ねていくしかないというか。

長谷川:本当にそうですよね。データ活用に関しても、法改正が必要な場合は5年10年という長期的な取り組みになります。あるべき未来を唱えるだけでは、その未来は訪れない。

だから、今できることを一つ一つやり続けて、実績を積み重ねながら変えていくしかありません。

新徳:まずは「手を動かす覚悟」が問われますよね。

長谷川:その上で、ボトルネックとなる法律の所管省庁に、あるべき未来のために今やるべきことを語るアプローチをしていく。

新徳:私も長谷川さんもデジタル技術のスペシャリストとして採用されましたが、業務ではコミュニケーションやチームワークといったソフトスキルが強く問われると痛感しています。

── どういう時にソフトスキルの重要性を感じますか?

新徳:ずっと行政機関で働いてきたスタッフと、民間企業で仕事をしてきたスタッフ、十人十色のキャリアを持つ人たちの集まりなので、自分の考えをしっかり言葉にして共感を生むコミュニケーションスキルが欠かせません。

それに加えて、トライし続けるマインドセットも問われます。

最近の例を挙げると、庁内の手続きをなるべくWeb化するため、WordやExcelファイルで行ってきた資料づくりから脱却しようと提案する機会がありました。

この提案も、「大事なことだから」と言ったところで、長年続けてきた習慣を変えようとは誰も思ってくれません。新しいツールを導入するにも、都度、手続きが必要になりますし。

そこで、今すぐ庁内で使えるツールを洗い出して善後策を探ったところ、あるツールの使い方次第で実現できると分かりまして。実際に使い方を示しながら提案したら、「とりあえずやってみよう」となりました。

こうやってSmall Winを積み重ねていく動きが、いずれ大きな変革につながると思ってやっています。

高野:間違いないですね。ソフトスキルが高いレベルで求められる点も同感です。

私も、入庁してすぐに大臣会見の司会を任されたりと、改めてPR=パブリック・リレーションズの意味を考えさせられました。

民間企業の広報は「自社の利益のため」という側面が強い一方、デジタル庁の広報業務は本当の意味でパブリック(公衆、大衆)と向き合わなければなりません。当然ながら誠実さは必須で、難しさも実感しています。

── 高野さんの話しかり、皆さんはデジタル庁での経験が今後のキャリア形成にどんな影響を及ぼすと思いますか?

新徳:ここでの経験があれば、どんな規模の企業に行っても通用するんじゃないかと思っています。これほど大規模かつ複雑で、ゼロから始める取り組みは、他ではあり得ませんから。

私のもう1つの勤め先では、プログラミングブートキャンプを通じてアジャイル思考でプロダクト開発を進めることができる人材育成を手掛けてきました。

それが今は、デジタル庁という場を通じて日本全体にアジャイル思考を浸透させる仕事になった。そんな感覚です。

長谷川:まさにそうですね。民間企業だと、国民全員がユーザーになるサービスを開発する機会にはそうそう恵まれません。

ここまで影響力の大きなサービスづくりにかかわる経験は、何物にも代えがたいほど貴重だと思います。

高野:スタートアップで広報をしてきた私としても、デジタル庁での経験が、PR担当としての知見を深める貴重な機会になっています。

これまでの政府広報は、一方的な通知が多かったと思います。が、デジタル庁では国民との相互コミュニケーションという現代的な手法が求められています。

情報のキャッチボールは最難関レベルですが、次世代の広報のあり方、コミュニケーションのあり方を探っていけたらと考えています。

週3〜4日のコミットがもたらすもの

── 最近は副業・兼業をする人も増えていますが、デジタル庁でのパラレルワークは別物という印象です。今後、通年採用に応募してみたいと考えている人たちに、経験者として伝えたいことはありますか?

新徳:デジタル庁のように、民間から何百人も採用して立ち上がった行政機関は、日本の歴史上あったかどうかという話だと思うんですね。

それだけに、仕事はかなりエキサイティングだと感じています。

長谷川:これだけ大きな変革は、明治政府の立ち上げ以来だと言われているくらいですしね。

.jpg)

高野:私も、今は手づくりの船で大海原に乗り出しているようなイメージです。沈まないように必死にこいでいるわけですが、この瞬間をどれだけ面白がれるかを大事に働いています。

長谷川:週3〜4日以上のコミットメントが必要となれば、二の足を踏む気持ちも分かります。それでもやってみたいと思うかどうかですよね。

人によっては、「日本はもうダメだ」と将来を憂いて外国に出ていく選択肢もあるでしょう。それはそれで、他人が良し悪しを判断するものではありません。

それでも私は、「日本を良くしたい」とまではいかなくても、「良い国であってほしい」という気持ちで日本に住んでいます。だったら、この機会にパブリックな仕事もやってみたいと。

これまで企業で培った経験や、そこで身に付けた技術を、中央省庁にインストールできたらより良い社会が実現するのではないか。そんな思いを試す機会にたまたま巡り合えたので、今このポジションにいるという形です。

新徳:最近、(日本の資本主義の父と称される明治・大正期の実業家)渋沢栄一の生涯を描いたNHKの大河ドラマ『青天を衝け』をよく見るのですが、「俺も同じような状況にかかわっているな」とワクワクすることがあります(笑)。

そんな100年ぶりの大転換期に携わることができる経験は、キャリアの面でも貴重だと思っています。

合わせて読む:【デジタル監・石倉洋子】新首相の下で「デジタル庁」をとにかく前に進める

取材・編集:伊藤健吾、文:小谷紘友、デザイン:すなだ ゆか、撮影:竹井俊晴