15歳の頃の原体験

── 永田さんはベネッセで新規事業開発に携わっているそうですね。そもそも、ベネッセに入社した理由とは?

ベネッセを選んだ理由は、50年以上の教育事業で培われた知見やデータの質と量です。

就職活動では、「AIで教育を最適化したい」という軸で企業を見ていました。AIの活用にはビッグデータが不可欠なので、教育における知見やデータの有無は、会社を選ぶ上での大きな判断基準でした。

ベネッセの他にも、教育事業ができそうな大手通信会社やメガベンチャーを中心に、全部で5社ほど受けましたが、知見とデータの量と質を考えた時に、ベネッセの右に出る企業はありませんでした。

選考で感じたベネッセのフラットな社風も、決め手になりました。エントリーの段階では、他の会社と比べ、真面目で堅い人が多い印象でしたが、選考が進むに連れて、お会いする社員の方々が意外にも気さくでフラット。

敬語もまともに使えない僕のような学生にも、親しく接してくれたことで、イメージが変わったことを覚えています。

── 教育分野に興味を持ったのは、どうしてでしょうか?

15歳の頃の忘れられない体験を経て、教育に興味を持つようになりました。

僕は鹿児島出身の4人兄弟で、金銭的に余裕がある家ではありませんでした。それでも、高校入試の前には塾に行かせてもらいました。

その塾では、入試直前期に各校舎から実力者が集って競い合う模試があって。僕は一番上位のクラスだったのですが、その時僕の隣だった子が、経済的にとても厳しい家庭の子だったんですね。

その後、幸いにも僕は志望校に進学しましたが、同じ高校を志望していたはずの彼の姿は見当たりませんでした。

経済的に余裕があれば、公立に落ちても私立に行くことができます。ところがその子は、私立に行けないことは明らかでした。

直接、言葉を交わしたことはないその子の努力を勝手に想像すると、無念で仕方がありませんでした。一度きりの入試で、その子の人生が大きく変わってしまったんだろうと。

僕はおこがましくも「使命感」という言葉をよく使うのですが、この原体験を通じて、幸いにも高校に進学できた自分は「教育を通して社会に貢献しないといけないな」と思いました。

──「AIを用いて教育を変えたい」というモチベーションは、どのように醸成されたのでしょう?

このような経験から僕は、本当に良いサービスを、できる限り安価でより多くの人に届けることに関心がありました。

安くて良いものを届けるには、教育の抱えるさまざまなコスト要因を是正する必要があります。

そこで、AIに興味を持ちました。

当時、将棋の世界でAIを搭載したコンピューター棋士が、プロ棋士に勝つ瞬間があったんです。調べてみると、将棋には10の220乗通りの指し手がある。これは教育にも絶対使えると思いました。

世の中にはいろんな先生がいたり、いろんなコンテンツがあったりしますが、自分に合った先生や教材に出会うのは大変ですよね。しかし、生徒に合わせて最適化された教育を届けることができれば、最もシンプルで効率的です。

もしかしたら、AIは教育を変えられるのではないかと思い、教育業界でもデジタル領域の挑戦ができる会社で働きたいと思ったんです。

「教える側」ではなく「仕組みを作る側」に

── 教育分野には、教員のように「教える側」として携わることもできます。なのに、永田さんが「仕組みを作る側」で教育に携わるのを決めたのはなぜですか?

「教える側」として自分1人が持つ影響力の範囲に、限界を感じたからです。

僕は、大学1年生から塾講師のアルバイトをしていました。大学の学費も稼がなければいけなかったので、本当に一生懸命働きました。

でも、どれだけ必死に働いても、1週間で持てるクラス数には限界があり、1年間で面倒を見られる生徒は約200名が限界でした。

もちろん、塾講師として働くことにやりがいは感じていましたし、熱量も注いでいたのですが、より大きなインパクトを与えるためには、教える側ではなく仕組みを作る側で教育に携わりたいと思ったんです。

── 塾講師の経験は、教育への思いや使命感に影響を与えましたか?

塾講師をするまでは、思いが先行していましたが、いざ教育を提供する側になると、その責任の大きさを感じました。

僕は、4月に生徒さんを受け持つと、保護者の方々全員にご挨拶の電話をかけていたのですが、その時に、例えば、家計的に苦しいのだけれど、苦手な数学だけはなんとかやらせてあげたいなどと、親御さんからさまざまな悩みを聞くんです。

僕は高校数学の担当で、大学受験を控えた高校3年生の生徒さんには、一人一人オリジナルの問題を作成していました。22時半に授業が終わって、そこから40人分の問題を制作するんです。

大学の授業と並行して毎日やっていたので、体力的につらい時もありました。

それでも、親御さんの思いを聞くと、それぐらいの気概がないと目の前の生徒には向き合えない。この業界に足を踏み入れるのは、並大抵の覚悟ではダメだなと思いました。

── 永田さん自身の就職活動時の選考を振り返り、どのような点が評価されて内定獲得に至ったと思いますか?

素直さだと思います。

選考では、聞かれたことに対して、「自分はこう思う」と馬鹿正直に答えていました。

もともと、用意したものをしゃべるのが苦手な人間なんです。この取材についても、事前に話したいことを書き出してはみたのですが、結局、全く違うことを話していますし(笑)。

そんな人間なので、自分を良く見せるというより、自分の個性を受け入れてくれる会社で働きたいという気持ちで就職活動をしていました。だからこそ、変に取り繕わずに、思ったことを素直に話しましたね。

ベネッセの選考でも、教育についてだけでなく、好きな音楽や、塾講師のアルバイトなど、当時夢中だったことについて、楽しそうに話したと思います。

中でも印象に残っているのが、最終面接です。面接官の方に「君、うち(ベネッセ)に入ってもすぐに辞めそうだね」と言われて、「やりたいことがなくなったら、辞めるかもしれないです」と答えたんです。

それなのに、ベネッセは僕に内定をくれました。懐の深い会社だなと思いましたね。

AIで教育を変えたい

── 入社前後で感じたギャップはありましたか?

選考で感じた、社員のオープンでフラットな部分については、ギャップはなかったですね。

ただ、入社前から覚悟はしていましたが、想像以上に顧客との距離を感じる場面はありました。

大学生時代に塾講師をしていた時は、毎日生徒に会うことができたので、彼ら彼女らの不安や苦悩に向き合いながら、それを面倒くさいとは1ミリも思わないくらい没頭できたんです。

でも、ベネッセに入社した当初は、編集者として紙教材の作成に携わっていたため、作成したコンテンツに対する反応がわかりづらく、モチベーションの確認に苦労しました。

そんなこともあり、1年目に進研ゼミ会員のご自宅を訪問する「家庭訪問プロジェクト」が立ち上がると、そのプロジェクトを推進する調査チームに手を挙げて参加しました。

会員のご自宅を訪問しながら、とにかく自分はこの人たちのためにやっているんだと、モチベーションを見失わないように頑張っていました。

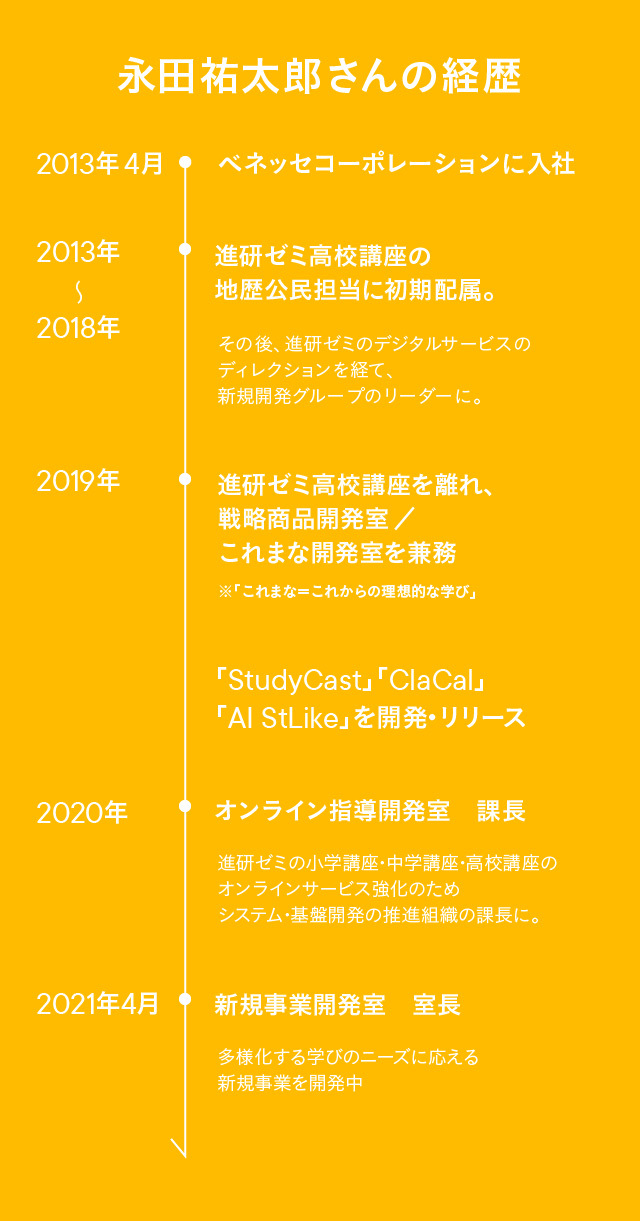

── 2019年にはR&Dの部署を兼務、2020年にオンライン指導開発室、今年から新規事業開発室と、かなり異動をしています。これは永田さんの希望なのですか?

希望による異動もあれば、会社から突然言われて異動することもありました。

特に、新規事業開発室への異動は、周囲には「お前、絶対異動したいって言っただろ」と言われるのですが、本当にそんなことは言っていなくて。

ただ、ものすごく周りに恵まれていると思いますね。上司にも、やりたいことや興味のあることを毎日のように話していたので、そういうことを拾って異動させてもらったのかなと思います。

── やりがいや達成感を感じたエピソードを教えてください。

最もやりがいを感じたのは、R&Dの部署で携わった、AIを用いたスマホ学習アプリ「AI StLike(AIストライク)」の開発です。

この開発プロジェクトは、10月にスタートして翌年の3月にリリースという、かなりの過密スケジュールでスタートしました。

当初は、教材をAIで最適化するというアイデアに対して、反対の声もありました。

ベネッセには、50年以上の教育の歴史があります。社内には、優秀な教育の編集者がたくさんいて、思いを込めて問題や順番を決めていました。僕がやろうとしていたことは、それらをシャッフルすることとも言えますから、抵抗があって当然です。

また、AIを進化させるには大量のデータを集結させる必要があり、当時はそのまま使える形でのデータはありませんでした。この状況で、なんとか関係者の合意をとって、期限内にサービスをリリースしなければいけない。かなり大変なことが予想されましたが、諦めきれませんでした。

そして僕は、ベネッセの豊富な知見を生かす道はないかと考えました。

ベネッセには、50年以上の教育の歴史によって培われた知見の蓄積があります。僕はそれらの知見をデータベース化して、AIが毎秒進化させていくモデルを組み、サービスの開発に着手しました。

3月のリリースに間に合わせるためには、アプリを作る、アナログコンテンツをデジタル化する、それをAIで処理する、という3つの開発を、整合性を取りながら同時に進める必要がありました。

難度の高いプロジェクトでしたが、開発担当者はなんと僕だけ。体力的には疲弊しましたが、モチベーションを見失うことはありませんでした。

今思えば多くの苦労がありましたが、サービスをリリースできた日や、eラーニングアワード(2020年度)で「経済産業大臣賞」を受賞した時の喜びはひとしおでした。

── そうした周囲の反対の声を乗り越えるために、意識していることはありますか?

新規事業では、今までと違うことをするので、全員が賛成するケースは基本的にないんです。むしろ反対意見が少し多いくらいが、企画としては良い。

ですから、ある程度の割り切りも必要なんです。まず、そうしたメンタリティを持つことを心掛けています。

その上で大切なのは、さまざまな方々の気持ちに寄り添うことです。

新しいことをしようとすると、やっぱりいろんな意見が出てきて、自分がやりたい方向性と違った方向に進んでしまうこともあります。

しかし、そうした思いや気持ちをくみ取ることができると、自然と落としどころが見えてくるんです。

例えば、本当は100まで行きたかったサービスも、いったん30でもリリースし、形にしていくことで、結果的には100、120につながることもあります。

こうした割り切りは、ある程度必要です。決してネガティブな意味ではなく、そこで生み出せるポジティブが圧倒的に大きいからです。

大企業で新規事業に取り組むメリット

── ベネッセで活躍している社員の人物像を教えてください。

自分のパフォーマンスではなく、全員のパフォーマンスを上げるための仕組みから想像してコミュニケーションが取れる人は、向いているなと思います。

ベネッセではどんな職種でも、若手からリーダーシップをとり、協力会社の方々を取りまとめて仕事をすることが多い。

編集者であれば、印刷会社などの関係者がいて、1年目からお伺いを立てられます。そうすると、無意識のうちに偉そうに振る舞ってしまう人が多いんです。

もちろん、自分以外のさまざまな関係者にしっかり動いてもらわないと仕事として成立しません。しかし、その時点での自分の実力や、周囲の方々との信頼関係などによって、どのようにリーダーシップを取ればチーム全体のパフォーマンスが上がるのかは異なります。

その時々で、自分が不条理なほど圧倒的に動く必要があるかもしれないし、逆にメンバーを信頼して任せ切ることが必要かもしれません。

多くの人とかかわるからこそ、それぞれの立場を想像して信頼と共感の仕組みを作れる人がベネッセで活躍できているように思います。

── 新規事業に関心のある学生は、裁量権を求めてベンチャー企業へ就職したり、起業を選択するケースが多くなっています。あえて大企業で新規事業に取り組むメリットを、永田さんはどう考えていますか?

大企業の持つ最大のメリットは、予算や人、知見やデータといったリソースの潤沢さだと思います。

確かに、0→1の立ち上げに関しては、ベンチャーのような小回りの利く環境のほうが良い側面もあるでしょう。

しかしながら、ビジョンを達成できる規模まで事業を成長させようと思うなら、予算やリソースの潤沢な大企業でやったほうが、結果的に早いと思います。これは、僕がベネッセにいてよかったと思う点です。

事業やサービスをスケールさせるには、営業やマーケター、エンジニアや財務・法務など、多くの人の力が必要です。僕は能力のある人間ではないので、さまざまな専門性を持った人が集まる大企業の環境は、大きなメリットだと思います。

ですから、0→1だけでなく100まで事業やサービスをスケールさせることに責任を持ちたければ大企業も良い選択肢なのではと、僕は思います。

片方を肯定して片方を否定するのではなく、自分の能力や興味とのかけ合わせで決めるべきですね。

Willを語るなら、相応の覚悟を持て

── 学生や若手ビジネスパーソンの中には、大企業の荒波にもまれ、入社時に持っていたWillを失ってしまう人も一定数います。大企業で自身のWillを生かすために必要なことやアドバイスを教えてください。

僕にはWillを生かすという発想自体がありません。

僕にとってWillとは、スナップショットで切り取ったその時々の感情ではなく、やり切る覚悟です。その原理で考えると、数カ月や半年スパンのWillなんて、基本的に存在しないはずなんです。

なぜなら、始めたら最後までやり切らないといけないから。ビジネスとはお客様ありきで成立しているので、サービスを届け始めたら、無責任にやめられません。

Willを語るのであれば、それくらいの覚悟が必要です。逆に、しっかり考えて覚悟をしていれば、いろんな荒波が来ても打ち勝てます。

厳しい言い方をしてしまいますが、「会社にWillを殺されてしまった」という人は、その“瞬間”の不条理に負けてしまっただけなのではないでしょうか。

僕自身、多くの不条理を経験していると思っています。それでも最終的にやりたいことができているのは、ビジョンを5年10年のスパンで達成するものとして設定しているから。うまくいかないことがあっても、今回は失敗したから次はこうしてみようと、常に中長期の目線で瞬間を捉えることができたからです。

このように、どんな不条理に遭遇しても、それでもやりたいと思えたものがWillと考えれば、必然的にWillが100%になるのではないでしょうか。

── 永田さんが実現したいビジョンとは、どのようなものでしょうか?

僕は、「学べば学ぶほど世界が広がる」というビジョンを持っています。

そのために、社会で子どもたちの教育を支えるプラットフォームを構築したいと思っています。

教育の定義をもっと広く捉えて、さまざまな学び体験を子どもたちにお届けし、ゆくゆくは、さまざまな企業が子どもたちの学び体験を支援する。

そんなプラットフォームを作りたいです。

合わせて読む:【新】事業リーダーの必須科目「KPI設計」のキモ

取材・文:鈴木朋宏、編集:佐藤留美、デザイン:石丸恵理、撮影:小島マサヒロ