一般企業も「動画を生む力」を求める時代に

ひと昔前なら、TVやCM、エンタメ関係の制作会社しか就職先がなかった「映像クリエイター」に、活躍の場が広がっている。

小中高生のなりたい職業ランキングでYouTuberが上位に挙がるのは、もう珍しいことではなくなった。世界的に盛り上がるクリエイターエコノミーのおかげで、ライバーと呼ばれるライブ動画配信者も相応の収入を得られるようになっている。

【図解】今年の大本命。「クリエイターエコノミー」って何だそれに最近は、動画の企画・制作ができる人材や、編集・配信スキルを求める一般企業も増えている。いくつかデータを紹介しよう。

Webマーケティング支援のFaber Companyが今年11月に発表した「マーケティング担当のSNS活用実態調査」によると、回答した465名がマーケティング活動で使っているプラットフォーム第1位はYouTube(26.7%)とのこと。

2位のTwitterが25.6%と僅差で続くが、いまやLINE、Instagram、FacebookなどのSNSよりも、YouTubeの利用率が上回っているという(参照記事)。

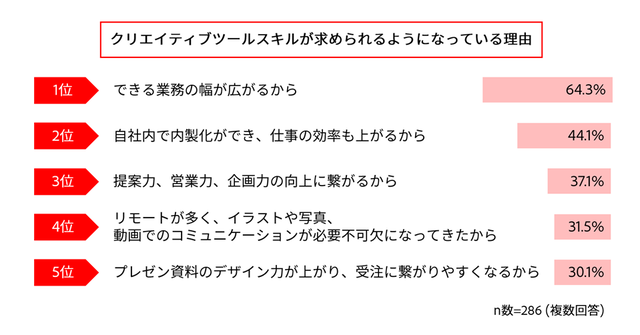

また、今年7月にアドビが出したリリースによると、企業の中途採用で「各種クリエイティブツールを使いこなすスキル」が求められる割合は、この10年で顕著に伸びているそうだ(参照記事)。

主な理由は以下で、動画制作のスキルも含まれている。

こうして映像制作・動画編集のスキルが求められるシーンが広まる中、この分野のプロを目指す人は何を勉強しておくのがいいのだろうか。

JobPicksに「映像クリエイター」として経験談を投稿するロールモデルたちの話を通じて、動画制作のプロに必要な心構えや、仕事の知恵をひも解く(注:ロールモデルの所属・肩書は、全て本人が投稿した時点の情報)。

1. ヒカキンも語る、プロの仕事習慣

動画編集ソフトを使いこなす知識や、映像や挿入写真の素材をうまく撮る方法など、映像クリエイターには仕事上欠かせないスキルがたくさんある。

ただ、今はググれば無料で学べるハウツーをすぐ見つけることができる。パソコンやスマホにiMovieのような編集アプリを入れれば、専用の機材がなくても簡単に動画が作れる時代だ。

映像クリエイターのロールモデルが「この職業でプロになるには?」というお題に答えた内容を見ると、スキル以上に大切なことが読み取れる。

例えばNews Picks Studiosの萬野達郎さんは、メディアごとにどんなタイプの映像が求められているのかを判断して、アウトプットの力点を変える能力が大切だという。

テレビは情報ファースト、映画は映像ファースト

昨今、動画コンテンツに注目が集まっています。Twitterで流れる1

さまざまなフォーマットの映像を、目的に応じて作り分ける引き出しの多さが求められるのだ。

この引き出しを増やすためにも、一つのテーマを多角的な視点でとらえる思考習慣が大事と語るのは、中京テレビ放送からNewsPicksに転職した庫本太樹さんだ。

具体的な方法を、次のように語っている。

「60分最後まで、見せきるための工夫」を常に考えよ

テレビ局時代に、プロデューサーから最初に言われた教えです。例えば「世界の様々な乗り物を紹介する番組を作ろう」と思った時に、どうすれば60分のVTRを作れるでしょうか?「それは何のために作られたの?」というヘンテコな乗り物を紹介するとして、それで5分作れる。後は「みんなが毎日乗るモノ」を題材にすれば興味があるだろうから、世界の地下鉄事情を取り上げよう、それで7分。一番早い乗り物、一番高額な乗り物とか、一番○○な乗り物を取り扱えばそれでも5分は持ちそう。ロケに行けばもっと長いVTRが作れるだろう、そしたら誰をどこに行かせようか。このままだと、「軽い情報」ばかりだから感動系も入れて、重みを持たせたいな。「番組冒頭15秒」のインパクトが大事だから、未来の乗り物のCGで引き付けようか。何かに挑戦するくだりも入れて、その結果を最後まで隠して60分引っ張ろうか。時事性も入れたいから、どこかでリニアの今を追うか。このままだと企画全体が散漫だから、どうまとめていこうか…。などなど一つの企画でも様々な工夫を考えないと、そもそも見てもらえないし、また最後まで見てもらえない。動画はよく、「文字情報だと1分ですむものを引き伸ばしているので、時間の無駄」と言われます。それはその通りだとも思いますが、逆に「1分ですむ文字情報で、何分楽しく見てもらえるか?」。この工夫をし続けることが「動画(番組)制作の醍醐味」だと思います。上司のこの言葉を聞いてから、「今いる飲食店で、何分VTRを作れるか?」など「思考のクセ」がつき、自分は本当にまだまだ未熟ですが、多少の成長のキッカケになったと思います。

また、以前に比べたら簡単に動画制作ができる時代になったからこそ「使う道具にはしっかり投資するべき」と語るのは、YouTuberマネジメントのUUUMを経て独立した小野田昌史さん。

現役YouTuberで動画マーケティングのコンサルも行う小野田さんは、UUUM在籍時に同社の最高顧問HIKAKINさんに教わったことをこう明かす。

「自分の夢や仕事で使う道具にはしっかり投資を行え」

こちらのコメントを頂いたのは 以前所属していたお世話になった事務所 UUUM の最高顧問を行っている HIKAKINさん から頂いた言葉です。 「僕は自分の実現したい夢や仕事に使うものは 妥協せずに一番いいものを買ってる。」 という言葉を聞き そこから "自分が叶えたい夢、仕事に使うものは最高のものを使う" という考えになりました。 HIKAKINさんは実際にそれで結果を出していますし その「妥協しない考えあってここまで来れた」と その言葉を聞いて 感銘を受けて今でも教訓として残っています。 より良いものを作っていくためには良い道具を使う。大事なことだと思います。

アウトプットのクオリティにこだわるためにも、使うツールには妥協しない。この姿勢が、プロとして食べていく覚悟を生み出すのかもしれない。

2. 予算の壁、時間の壁との戦い方

次に、映像制作や動画編集を生業にするクリエイターたちが日々の仕事で苦労している事柄を見てみよう。

多くの映像クリエイターが異口同音に述べるのは、やはり予算や締め切りとの戦い。ツールの進化が著しいとはいえ、企画・構成や素材収録にかかる手間を考えると、アウトプットまでの時間が限られる状況は今も変わらない。

そんな中で、どこまでクオリティを追求するか、せめぎ合いを続ける日々の連続となる。

バンダイナムコスタジオの谷口博昭さんは、だからこそ前述の「引き出しの多さ」が必要不可欠だと述べている。

最適な答えが見つからない時

映像制作において、 伝えたいメッセージをユーザーに届ける演出の答えは

テレビ番組制作の日経映像やNewsPicksで映像クリエイターをしてきた小西健太郎さんは、先輩に教わった「落馬しない奴が一番強い」という言葉を教訓にしているという。

落馬しない奴が一番強い。それが幸せかわからんけど

これはテレビの仕事をしていた時の先輩に言われた言葉です。当時は業界で

小西さんが赤裸々に語る、種々の「ままならなさ」とどう付き合っていくか。チームで制作に取り組む時ほど、「100%とはいかないまでも他人に伝える技術、信頼関係、変化への適応力......などが身に付いている」状態を目指すことが大切になる。

これは映像クリエイターのみならず、あらゆる仕事で求められるポイントだろう。

そして、紆余曲折を乗り越えて視聴者に刺さる動画ができた時に、自身の成長を感じるのだとエン・ジャパンの西春博矢さんは言う。

制作した動画・映像が誰かを動かしたとき

ドラマや映画、バラエティなどを作っているわけではないので、感動や笑い

この繰り返しが、プロとして成熟していく唯一の道だ。

3.プロの技が学べるおすすめ本+映像集

最後に、ロールモデルたちがこれから映像クリエイターを目指す人たちに薦める「未経験者へのおすすめ本」も紹介しておこう。

■ 企画の引き出しを増やす:『新企画 渾身の企画と発想の手の内すべて見せます』(幻冬舎)

ネットテレビの「ABEMA」に新卒入社し、番組プロデューサーを務める早馬光さんが推薦するのは、放送作家として有名な鈴木おさむさんが著者の『新企画』。

自身が生み出してきたヒット作を実例に、55の企画術をまとめた本書を読むと、「人は何に面白さを感じるのか」を体系立てて理解できるそうだ。

新企画 ー渾身の企画と発想の手の内 すべて見せますー

人気放送作家の鈴木おさむさんが、企画の考え方や作り方を余すことなく教

■ 制作工程のリアルを知る:『世界一簡単なハリウッド映画の作り方』(雷鳥社)

本書は、「ハリウッドで最高のインディペンデント映画講師」と評されるダブ・シモンズさんが書いた、ゼロから低予算映画を作るためのハウツー本だ。

映画の製作方法が51章に分けて記してあり、各ステップでやることが細かく解説されている。

前出の萬野さんは、本書の推薦理由を「映画、TV、ネット番組といろんな映像フォーマットがあれど、基本的なスタッフィングや制作工程は変わらないから」と述べている。

作成の基本プロセスを学ぶ意味でも、一読の価値があるだろう。

世界一簡単なハリウッド映画の作り方

映画、TV、ネット番組と色々とフォーマットはありますが、 基本的なスタッフィングや制作工程は変わりません。 「世界一簡単なハリウッド映画の作り方」では、映画を作るためにどのようなスタッフや工程が必要かを詳しく説明してくれています。 この本で映像制作の大まかな流れを理解し、自分の携わる動画コンテンツによって差し引きしていけば良いと思うので、まずはこの本を読むことをオススメします。

■ トップクリエイターの技を学ぶ:『映像作家100人+100 - Japanese Motion Graphic Creators』(ビー・エヌ・エヌ新社)

この本は、実写からアニメーション、CG作品、ミュージックビデオなど、さまざまな領域で挑戦的な映像表現を手掛ける映像作家を選び、使用するツールまで解説してある「日本の映像クリエイティブカタログ」だ。

2005年に始まった「映像作家100人」プロジェクトは、今はWebに移行して継続している。NewsPicks Studiosの高瀬瞬輔さんは、とにかく素晴らしい映像作品に数多く触れることで、そのエッセンスを自身の仕事に生かしてきたそうだ。

映像作家100人+100 - Japanese Motion Graphic Creators

最近はwebに移行しちゃったので、そちらをみた方がいいと思いますが、

オンライン版の「映像作家100人」では、動画の下にクリエイター本人によるコンセプトの一言解説も追記してある。制作意図を知った上で作品を見ることで、得られる気付きも多いだろう。

営業や広報・PR職を経て映像クリエイターに転身した西春さんは、「自分がどんな映像作品が好きで、時間を忘れるほど見てしまうかどうか」で自身の志向が見えてくると語る。この観点で、「映像作家100人」のアーカイブを見てみるのもいいだろう。

映像作品や動画SNSが好きで、時間を忘れるほど見てしまうかどうか。

ドラマ、バラエティ、映画など、または、YouTube、TikTokでも、好んで見るジャンルやついつい見てしまう映像があることが、この仕事において一番大事だと思います。「ついつい見てしまう」「印象に残る」映像を作り、視聴者に行動を促したり、感情を抱かせたりすることが我々の仕事だからです。 映像に普段から慣れ親しんでいれば、「なんでその番組や映画が好きなのか」「どんなところが見続けられるポイントなのか」「何を面白いと思うのか」「自分が企画・編集するならどうするのか」など考える(研究する)ことができます。逆をいえば、普段から映像に慣れ親しんでいない人(テレビを全く見ない、YouTubeやTikTokを使ったことがない)人は、まず好きな映像作品や、番組、動画を見つけることから始めるといいかと思います。

合わせて読む:【明石ガクト】これから動画に起きる「11の変化」

文・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳、バナー画像:iStock / drogatnev