美大卒で水産業にコミットした理由

—— 安達さんは、美大生時代の震災ボランティアがきっかけで石巻とのつながりができたそうですが、なぜ移住を?

私の母が石巻出身で、東日本大震災のときは親族の安否確認に1カ月以上かかりました。

全員の無事が分かってからも何かしたい一心で、コミュニティデザインを学ぶゼミに入り、あちこちの被災地を回ったんですね。

当時は、瓦礫を撤去しながら「美大生に何ができるのだろう」と考え続けていて。 それでふと、津波に流されず1本だけ残ったけれど、もうすぐ枯れそうな木の絵を描いたんです。なくなってしまう思い出の物を、何らかの形で残したいと。

そうしたら、地元の方々がその絵をものすごく気に入ってくださって。美大にいたために、絵なんて誰にでも描けると思い込んでいましたが、そうではなかった。

そのときに、自分のデザインが介在することで、誰かの役に立つという実感を得たんです。

—— ダイレクトに人から喜ばれる経験が、原体験なのですね。

卒業後はフリーランスとして、いったんは東京で広告の仕事をしました。しかし、届ける相手が見えない感覚があって。

復興プロジェクトにはかかわり続けていたので、宮城での人のつながりはどんどん増えていました。

届ける相手が見える範囲でデザインの仕事をすることに魅力を感じるようになり、移住を決めます。

また、大学のゼミの先生に言われた「コミュニティにかかわったなら、かかわったなりの責任がある」という言葉が、今でも頭に残っています。

「ボランティアとして瓦礫を片付けて、絵を渡して終わり」ではなく、そういった「責任」のようなものを、かかわった人たちに対して少しでも果たしたいと思ったことも、移住を決めた理由です。

—— 移住後の仕事として、水産業の発展を選んだ理由は?

実は移住してからしばらくの間、シェアハウスの事業をしていたんですね。そこで出会ったフィッシャーマン・ジャパンの方に、一緒に漁に連れていっていただく機会がありまして。

そのとき、漁師さんを心の底から「かっこいい」と思ったんです。

私なんて立っていられないくらいのスピードと波の衝撃の中で、漁師さんたちは堂々と仁王立ちして、次々と魚を水揚げしていました。

朝日で、魚の鱗がキラキラと光っていて。こんなに美しい光景があるのかと、一気に心をつかまれました。

興味を持って調べていくうちに、環境問題や後継者問題、収入の問題など、水産業は根深い課題を抱えていることが分かってきました。

これらを本気で変えることにコミットしようと決意し、フィッシャーマン・ジャパンにアートディレクターとしてジョインします。

自分のミッションを決めるには、実際に自分の目で見て体験することが、一番だと思っています。

地方で働く難しさと解決法

—— 初めて水産業と向き合ってみて、どんなことを感じましたか?

お会いする方全員がいい人なのに、少し閉鎖的な空気があるなと感じました。

水産業には、多くの関係者がかかわっています。漁師はもちろん、魚をおろす加工屋、造船所や箱屋(漁船用保冷箱などの漁業資材を扱う会社)、漁協や行政の方などさまざまです。

課題を解決するために、同業者で協力し合えばできることがもっとあるはずですが、地元の漁師同士・加工屋同士など、同業者間でのつながりは生まれにくいんです。

同じ地域の同業者は競合関係にもあるので、話しづらさがあるようです。

フィッシャーマン・ジャパンでの私の仕事は、水産業の魅力をデザインの力で発信していくことです。漁師の仕事の魅力を発信する刊行物やホームページ、求人サイトづくり、イベント運営など何でもやります。

肩書こそアートディレクターですが、一番の介在価値は、人と人の間に入ることで関係者を広げていくこと。つまり、地域内外に「つながり」をつくることだと思っています。

アートディレクターは、プロジェクトの関係者全員とかかわる仕事でもあります。取材であちこちの漁業現場に行きますし、発注主である行政ともやり取りします。

つながりを生かして、誰かと誰かをつなぐことで、チームができる。チームができることで、プロジェクトが前に進んでいくと感じています。

—— 具体的にどんなシーンで、自分の「介在価値」を感じていますか?

例えば2017年、仕事柄朝が早い石巻の漁師さんから、全国の希望者へモーニングコールをしてもらう期間限定のサービス『フィッシャーマン・コール』を実施し、SNSなどで話題になりました。

あれ、実は仲間うちから「日向子コール」と呼ばれていまして(笑)。

フィッシャーマン・コールの実施期間中は、私が早朝の漁船に一緒に乗り込み、「時間なので、今電話をかけてください!」と、漁師さんに声をかけ続けていたからです。

サービスを企画して、漁師さんにいきなり「朝5時になったらこの方に電話してください」とお願いしても、なかなか難しいものです。

それでも、一緒に行動しながら「ユーザーの1人に『将来、漁師になりたい!』というお子さんもいるんですよ」などと伝えると、漁師さんは喜んで電話をかけてくれました。

「この子たちが憧れ続ける職業であるために、俺たちは頑張らなきゃいけない」と、ずっと言っていました。

—— いわば漁業と次世代をつなぐ仕事でもあったのですね。

こうした泥臭いことを移住してから8年間続けてきて、やっと認められたという感覚です。石巻を歩けば、毎日知り合いとばったり会って、世間話をするまでになりました。

ただ本当は、私がいなくてもプロジェクトが回って、地域が盛り上がっていくことが一番です。

私自身に付加価値があるわけではなく、あくまで間に入っているだけ。地元の人たちが協力して一緒に動くことで、初めてプロジェクトは成り立ちます。

最近は、石巻でやってきた「TRITON PROJECT(次世代漁師の育成プロジェクト)」を他地域へ横展開することもあります。

そのときも、なるべく私は世界観を伝えることに専念し、水産業と地元のクリエイターをつなぐことで、その地域の中にチームをつくることを意識しています。

地方創生は「継続」が命

—— 8年間石巻で働いてきて、途中でプロジェクトから離れていった人も多く見てきたと思います。安達さんが地方にかかわる仕事をする上で大事だと思うポイントは?

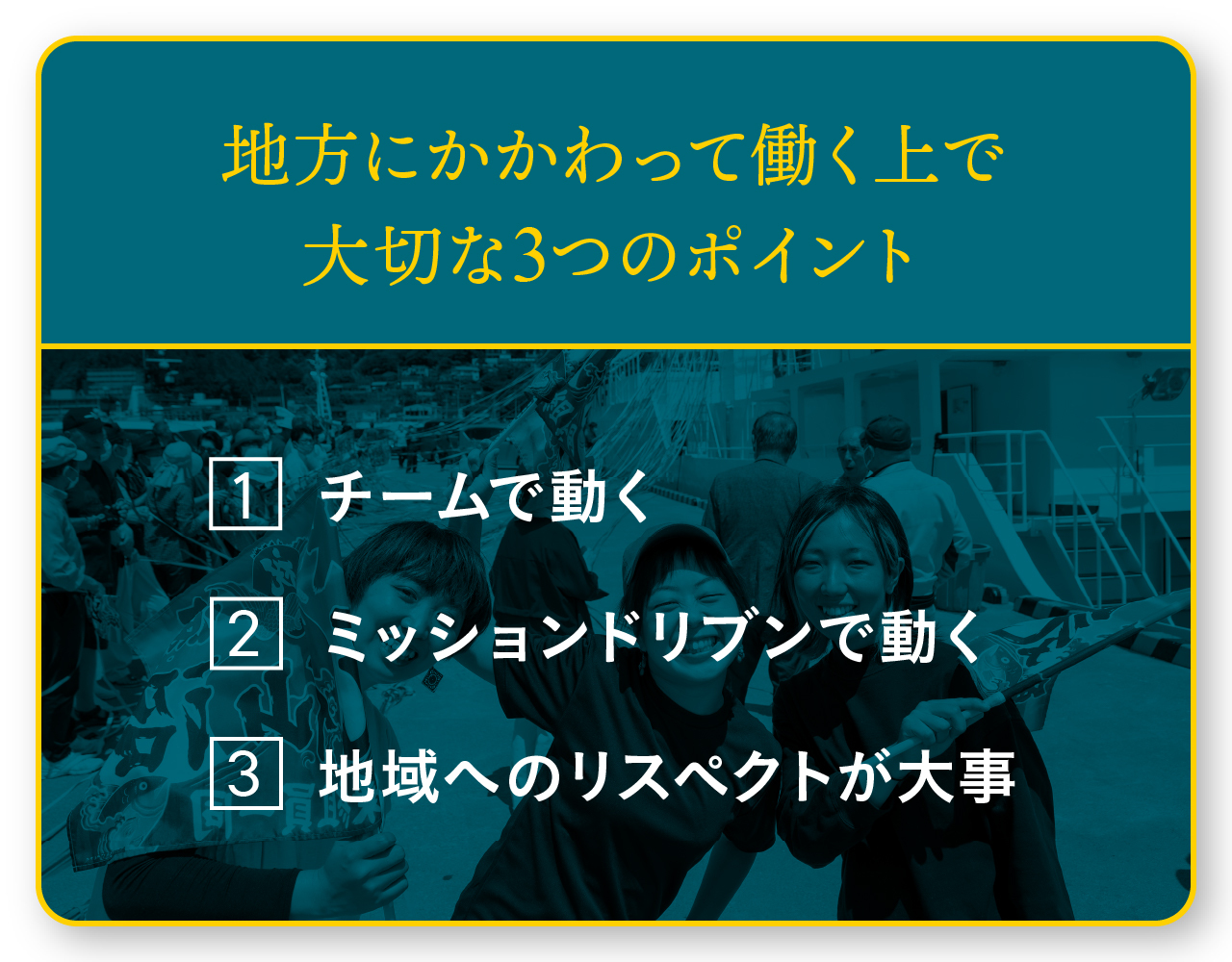

人によって意見は異なるでしょうが、私は3つのポイントが大切かなと思っています。

【1】チームで動く

先ほどの話にもつながりますが、1人ではできないことでも、チームで動けばできることがたくさんあります。

例えば、私も日常的に漁師さんとコミュニケーションを取りますが、最初に漁師さんと仲良くなってくるのはフィッシャーマン・ジャパンの別のメンバーであることが多いです。プロジェクトの予算取りも、私も手伝い程度はしますが、もっと得意な別のメンバーが中心となって動いています。

地域の中には、いろんな得意技を持っている人がいるんです。内装工事が得意な鹿猟師さんとか、あちこちの飲食店を手伝いで回っている人とか。

課題を1人で全部抱えて、解決しようとする必要はありません。チームを頼って、それぞれの強みを生かしていくことが大事です。

【2】ミッションドリブンで動く

「プロジェクトの●●さんに憧れて移住しました」のように、人への興味“だけ”が動機だと、次第に苦しくなってしまう印象があります。

プロジェクトの成果ではなく、その人からの評価を気にして、一喜一憂してしまうのです。

「地域のこの課題を解決したい」など、長期的なミッションを持っている人のほうが、地方にかかわる仕事を長く続けているように感じます。

それに加えて、スキル向上や仕事の進め方を相談できる、メンターのような存在を見つけるのも大切だと思います。

私には、石巻にデザインの師匠と呼べる存在がいました。岩井俊介さんという、元Appleのクリエイティブディレクターとして世界の最前線で活躍されていた方で、クリエイティブの考え方やつくり方を徹底的に叩き込まれました。

【3】地域へのリスペクトが大事

エンタメ的な意味では、東京に勝る場所はないです。地方は東京ほど多様なカルチャーに触れる機会もなく、夜は静か過ぎて怖いくらい。私も移住した当初は寂しくて、ずっと激しい音楽を聴いて過ごしていました。

でも、移住を後悔したことは一度もありません。石巻のことを知れば知るほど面白いですし、街の中ならどこに行っても知り合いに会えて、人とのつながりの中で生きている実感があります。

逆に言えば、その地域の歴史や住んでいる人たちへの興味が薄いと、仕事もつまらなくなってしまうかなと。

移住の難しさはありますし、合う・合わないも当然あります。

いきなり移住までいかなくても、関係人口の1人としてときどき顔を出して、街の人と関係性を築き上げるところから始めてみてもいいのではないでしょうか。

移住して見つけた新しいキャリア

—— 東京で広告の仕事をしていた当時と比べて、地方で働きながらつくるキャリアには、どんな面白さがあると思いますか?

1つは、石巻の水産業を入り口に、世界がどんどん広がっていくことです。

「地方では可能性が狭まる」と言われることもありますが、このフィールドをチャンスと捉えれば、むしろ可能性は広がると思っています。

フィッシャーマン・ジャパンにかかわっていると、新しい人との出会いは多いです。普通の会社に勤めていたら巡り会えない業種の方や、ビッグネームの方とコラボレーションする機会に恵まれることもあります。

それに、私は潜水士の資格を持っているので、海の調査を請け負うこともあります。

東京でデザイナーとして一番になるのは難しくても、「地方×デザイン×潜水士」の掛け合わせによって、唯一無二の特徴を出すことができます。

地方にいること自体が、コンテンツになるのです。

もう1つは、自分で意思決定をしていけることです。

地方プロジェクトは大きな組織と違って、明確な役職も階層もありません。何でも自分たちで決めて動かなければならず、とにかく忙しいです。

ただその分、一人一人がリーダーになることができます。

大きな組織で働いていると、意思決定の理由が見えにくく、「なんで?」という疑問を飲み込みながら仕事を進めざるを得ない瞬間もあると思っています。

地方には、それがありません。自分で決めて進められる事柄が増えていく感覚は、地方創生にかかわる仕事の醍醐味だと思います。

—— 反面、仕事がしんどくなる瞬間も多そうですが、安達さんはなぜ続けられたのでしょう?

1人では続けられなかったと思います。フィッシャーマン・ジャパンのメンバーや、石巻の人たちにたくさんのことを教えてもらいました。

代表の阿部(勝太さん)がよく、こんな話をするんですね。「フィッシャーマン・ジャパンは、水産業を変えようと高い目標を掲げているけれど、私たちが想像している世界が実現できるのは、自分たちが死んだ後かもしれない」と。

水産業の変革はそれくらい長いスパンで考えなければいけないことですし、私たちにできることは、次の世代が1つでも多く選択肢を持っている状態でバトンを渡すこと。

すぐに結果が伴わないから諦めるのではなく、何十年後かに違う世界が待っているかもしれないから「今やるべき」なのだと、周囲の人たちに気づかされたのが大きかったです。

石巻には何十代とこの地に住み、家業を継ぐ人たちがたくさんいます。

震災も経験しながら、世代を越えて営みを紡いでいく人たちと話していると、来週の締め切りに向けて頑張っている自分なんて、ちっぽけだなと思ったりもします。

—— スコープを長く取るということですね。

20代の頃は、同世代の東京での活躍に焦ることもありました。でも、だんだんと、自分と誰かを比べて嫉妬することもなくなりました。

私はサーフィンが好きでよく波乗りに出ますが、大ベテランの上手いサーファーの人ほどおおらかです。「楽しいのが一番だからね」と初心者にも優しく、良い波が来ると譲ってくれます。

私もおばあちゃんになったら、そういうおおらかな「大先輩」になって、次世代にたくさんのことを伝えていきたいですね。

私が上の世代にしてもらっていたことを、次のイノベーションをつくる後輩へ、引き継いでいくことが大事だと思っています。

合わせて読む:【10分読書】「地方移住」を検討し始めた、あなたへ

取材・文:岡田菜子、編集:伊藤健吾、オバラ ミツフミ、デザイン:堤 香菜、撮影:古里裕美、平井慶祐、安達日向子(本人提供)