コミュニケーション設計の何でも屋

—— CXの仕事内容は、一般にまだよく知られていません。マザーハウスのコミュニケーションデザイン部門は、普段どんな業務を行っているのですか?

まずはブランドを知っていただくことから始まります。そして、商品を購入されたお客様が楽しく商品を使い続けていただけるようにサポートを続け、ブランドに愛着をお持ちいただくことを目指します。

この一連のコミュニケーションプロセスを設計、実行するのが、私たちの役割です。

具体的な業務は、ブランドや商品、シーズンのPR・プロモーション。関連する制作物や空間のアートディレクション。購買履歴やお問い合わせの声を事業に活用するCRMシステムの企画・運用などです。

CXは、オンライン中心に考えることのように思われがちです。しかし、マザーハウスはオフラインでの顧客体験も非常に大切にしているため、Webから直営店まで一貫して責任を持てる組織編成にしています。

リアルとデジタル両方のコミュニケーション設計に関する何でも屋、という感じです。

—— 以前はWebディレクターだったそうですが、なぜ今の仕事をすることに?

新卒でWebディレクターになったのは、大学で建築学を学んだ結果、ゲームやインターネット上の空間設計をしてみたいと思ったからでして。

Web制作会社に入り、WebサイトのUI設計という「情報を伝える手段」を学んだ後は、「情報の伝え方」そのものを学びたくなったんですね。

それで転職を考え始めた時に、マザーハウスの求人を見つけました。

一般的な商品プロモーションでは、ポイント還元や何%オフといったお得感を伝えるケースが多いと思います。でも、マザーハウスは、定価でも喜んで買っていただけるようなコミュニケーションを目指していました。

それが、お客様に途上国の可能性をまっとうに評価していただくための土台になるからです。

このブランドコンセプトに興味が湧いて、2012年に転職しました。

最初はECマネージャーと情報システム担当者のような仕事から始めて、徐々にデジタル領域全般を見るようになり、CXに関する仕事も任されるようになったという流れです。

建築の勉強がCXにも生きた

—— 2010年代前半くらいの時期は、CXに関する情報がほとんど出回っていなかったはずです。どうやって勉強したのですか?

最初は「顧客体験」という概念すら持っていませんでしたし、どうすればうまくコミュニケーション設計ができるのか、完全に手探り状態でした。

でも、今振り返ると、大学で学んだ空間設計やデザインの思考が、CXの仕事で役に立ったと感じています。

中でも、学生時代に読んで感銘を受けた『アスプルンドの建築 1885‐1940』(TOTO出版)は、私の考えの礎になっています。

本書はスウェーデンが生んだ近代建築の巨匠、エーリック・グンナール・アスプルンドが手掛けた建造物の写真集です。

初めて見た時、建物そのものより、その外構から屋内空間に至るまで一貫した体験や印象のデザインに感動しました。

例えば、世界遺産に選ばれたストックホルムの「森の墓地」は、一般人の共同墓地を森全体のデザインと調和させたアスプルンドの傑作です。

そのランドスケープデザインを見ると、他人の墓地だけど、休日にふらっと訪れたくなるような心地よさを感じます(※下の動画参照)。

これをCXの仕事に置き換えると、良い商品づくりと同時に、その商品を手に取るまで、そしてその後の顧客体験をどう設計するかが重要だとなります。こういう考え方を、本書から学びました。

さらに時代をさかのぼると、小学生の頃に出会った『馬のゴン太旅日記』(小学館)には、自分の視野を「今いる世界の外」に向ける大切さを学びました。

この絵本は、主人公が北海道から九州の鹿児島まで旅する冒険が、色鮮やかな版画と共に描かれている旅日記なんですね。

当時、静岡県の田舎に住んでいた私は、「外にはこんなにきれいな世界があるらしぞ」と好奇心をかき立てられました。

この「外の世界に対する好奇心」は、現在の社会情勢ではより重要になっていると思うのです。

人との物理的な距離が離れているからこそ、今お客様がどんな景色を見ていて、どんな感情を抱いているかを推察する。CXの仕事で非常に大事なこの気持ちを、『馬のゴン太旅日記』が思い出させてくれます。

CXを考え、形にする時の必読書

—— CXの具体的な施策を考える上で参考になった本はありますか?

直接的なノウハウというより、施策を考え抜く上で軸となる武器を授かった本が2冊あります。

1冊目は、『ITビジネスの原理』(NHK出版)です。この本には、ネットビジネスの基礎を学びました。

CXにおけるコミュニケーション設計では、インターネットの重要性が年々高まっています。ただ、どれだけ素晴らしい施策を企画しても、ネットビジネスの原理を正しく理解していなければ、ビジネスとして成り立ちません。

私なりの解釈ですが、本書はその原理を支える「土台」をマッチング、ロジスティクス、ペイメントの3つに定義しています。

この3点を重視し、愚直に磨き込むことで成長してきたのが米Amazonです。

マッチングに関しては、今のようにレコメンドエンジンが一般化する前から技術開発に力を入れ、ユーザーそれぞれのニーズに合った商品を提案する基盤を築きました。

これが奏功して、いまや自分たち以外のサプライヤーにもマッチングの機会を提供する巨大なプラットフォーマーに成長しています。

ロジスティクスでは、多くの株主の反対にひるまず巨額の投資を続けたことで、即日配送すら可能にしています。ペイメントに関しても、Amazonのワンクリック決済はEC業界における発明だったと思います。

—— マザーハウスのCX向上施策で、『ITビジネスの原理』を参考にした実践例はありますか?

Amazonには遠く及びませんが、当社ではマッチングの強化にひと工夫しています。

コロナ以前、マザーハウスの強みは国内外に約40ある直営店と店舗スタッフでした。

お客様一人一人に合わせた接客を心掛け、ブランドの思いを丁寧にお伝えするために、対面コミュニケーションを重視してきたんですね。

しかし、コロナ禍でお客様がご来店しづらい状況になった時、サイトに搭載してあるお問い合わせチャットだけでは十分なコミュニケーションが取れないという課題が出てきました。

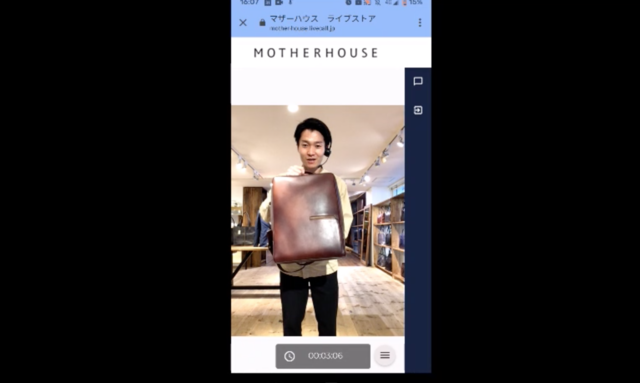

そこで昨年の秋、お客様とオンラインで会話するサービス「お店とテレビでんわ」(※下の画像)を導入して、店舗スタッフに対応してもらうことにしたのです。

ITを使った業務の効率化とは、真逆の取り組みです。でも、「お客様がマザーハウスというブランドに期待していることは何だろう?」と考えた時、ただ効率化するのではなく、お客様との接点づくりをオンラインでもオフラインのように行うべきだと判断しました。

その他の取り組みも奏功して、今ではECの売り上げも順調に伸びています。

—— そうやって新たな施策を素早く形にするには、他部門のスタッフを巻き込む工夫も必要ですね。

おっしゃる通りで、部門を超えてアイデアを素早く形にするのは難しいものです。

そこで、私がチームメンバーにも薦めている本が『考える技術・書く技術―問題解決力を伸ばすピラミッド原則』(ダイヤモンド社)です。

私自身は前職時代、Webサイト制作のディレクションで悩んだ時に本書を読み、考えて伝えることは「技術」なのだと知りました。

そもそも、自分の考えをキチンと整理できていないと、相手には伝わりません。

考えたことが1だったとしたら、10のことを伝えようとしても、残りの9は単なるデコレーションになってしまいます。反対に、10考えても伝える技術が1しかなければ、1しか伝わりません。

CXの仕事でも、ブランドや商品の魅力を伝えるコミュニケーションをどう設計すれば、お客様に10のことを伝えられるのか、日々自問自答しながら施策を考えています。

例えば商品のプロモーションを考える時は、本書が勧めるピラミッド構造の論旨展開で伝えたいことを整理した上で、7章「グループ内の考えを要約する」にある技術を使ってメッセージを絞り込んでいきます。

そうすることで、関係するチームやスタッフにも意図が伝わりやすくなる。

.jpg)

また、この本に載っている複数の事例から共通点を見出す「帰納法」や、物事を俯瞰して考える「遠近法」などは、チームでのブレスト中に思考が止まってしまった時に、視点を変えるヒントになると思います。

リーダー像は「岩田さん」を参考に

—— 全員でどれだけ共通認識を持てるか。これがCX向上の肝になるなら、神村さんのリーダーシップも問われます。心掛けていることはありますか?

仲間たちにリーダーとしてどう伝えるのかは、常に試行錯誤しています。

リーダーシップについて影響を受けたのは、『岩田さん 岩田聡はこんなことを話していた。』(株式会社ほぼ日)という本です。

任天堂の元社長である岩田聡さんの人物像が、一人称の視点で書いてある本で、読むと「リーダー像は十人十色でいいんだ」と思わされます。

いわゆるビジネスリーダーって、見た目や言動から「すごい人オーラ」が出ている方が多いじゃないですか(笑)。私はそういうタイプではないので、コミュニケーションデザイン部門のリーダーになった頃に、少し困っていました。

そんな時にこの本と出会い、エンターテインメント精神と謙虚さに基づくリーダーシップというものを学んだ気がします。

世界中でヒットする数々の名作を生み出した任天堂の社長は、こんなに穏やかな語り口なんだ。それなら私にもできるかもしれないと。

.jpg)

実は就活の説明会で、一度だけ、岩田さんのお話を直接聞いたこともあるんですね。

正しいことをズバズバ言うというより、みんなが良さそう、面白そうと思うような話をとつとつと語る。そんな姿が印象的でした。

背伸びをせずに等身大でいて、同僚たちが声をかけやすい。だから仕事のアイデアの共有もスムーズにいく。私も、そんなリーダーになれたらと思っています。

—— そういう姿勢は、ブランドコミュニケーションにも良い影響がありそうです。

確かに、正しいことより自分が「良い」「面白い」と思うことを伝えたほうが、相手に受け入れてもらいやすいですよね。

マザーハウスはバングラデシュで職人を雇い、現地でモノづくりをしていますが、「自分たちが途上国の人を助けてあげているんだ」という独りよがりな正義を押し付けるスタッフは1人もいません。

純粋に、途上国への尊敬や好奇心、商品の品質やモノづくりのコンセプトに共感して入社した社員がほとんどです。

だから、バングラデシュの職人一人一人とやりとりをして、「そんなこだわりがあるのか」「この素材めちゃくちゃ良いな」と自分たちが感動した思いを、お客様ともストレートに共有するようにしています。

そうすることで、等身大のメッセージがお客様の心に響く。こんなふうに仕事ができたら、最高ですね。

合わせて見る:マザーハウス副社長×成毛眞「ファッション×ブランド作りの未来」

取材・文:齋藤知治、編集:伊藤健吾、デザイン:國弘朋佳、撮影:遠藤素子