テレビディレクターは作品の「手足」を司る

── テレビディレクターとはどんな仕事ですか?

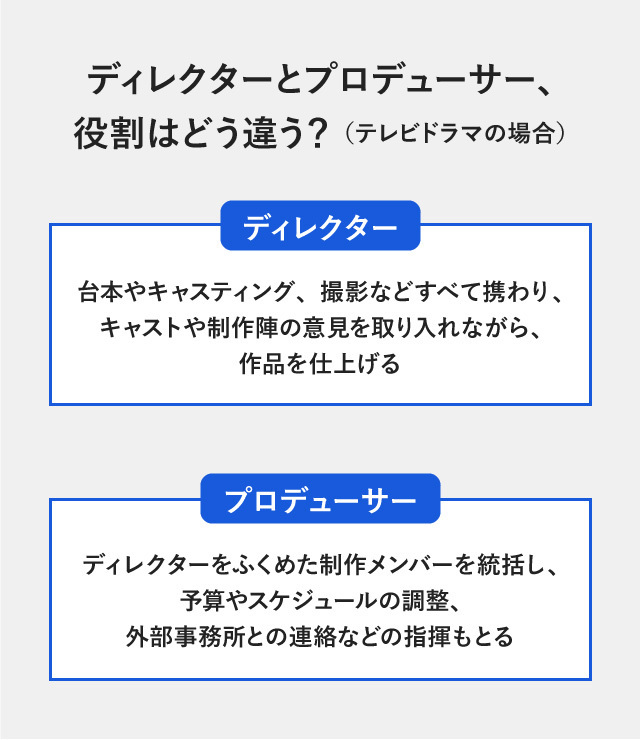

私が担当しているドラマ制作の場合、ディレクターは「物語の世界観を決め、1話から最終話までのストーリーを作る人」を指します。

台本づくりやキャスティング、撮影など作品に関わる部分にはすべて携わり、脚本家やキャスト、美術部、技術部などさまざまな人の意見を取り入れながら、1つの作品を仕上げる仕事です。

連続ドラマでは、だいたい2~3名のディレクターが各回を持ち回りで担当します。

よくプロデューサーと混同されますが、ドラマそのものを作る「頭」がプロデューサーで、実現に持っていく「手足」がディレクターと考えるとわかりやすいかもしれません。

プロデューサーは、私たちディレクターをふくめた制作陣を統括し、予算やスケジュールの調整、キャスト事務所との連絡、放送後の版権などにも責任を持ちます。

放送後にDVD化したり,海外に展開したりするのも、プロデューサーの仕事です。

── 一つのドラマに、どれくらいの制作期間がかかりますか?

作品ごとに異なりますが、企画立案から放送終了まで2年ほどです。

プロデューサーが企画を出し、制作チームを組んでメインキャストを決め、放送枠を確保するのがスタート。そのあと1年間は、プロデューサーは台本作りやキャスティングを進め、ディレクターは他のドラマのディレクションを行いつつ、並行して新作品の制作準備を進めていきます。

たとえば、昨年は星野源さんと綾野剛さんW主演ドラマ『MIU404』の撮影をしながら、今年10月放送予定の作品『最愛』のキャストやストーリーラインを決めていました。

「誰がどんなストーリーを演じるか」が決まった後は、台本づくりに取り掛かります。

台本にはキャストが話すセリフや簡単な演出内容が書いてあり、脚本家と詰めていくことが多いですが、場合よってはディレクターが作るケースもあります。

その後はロケ地や使用カメラなどを決め、放送1~2カ月前にはアシスタント・ディレクター(AD)やアシスタント・プロデューサー(AP)、技術スタッフが集まっていよいよ実制作に入ります。

撮影カットを細かく決めながら撮影をしつつ、サウンドトラックを作ったり、主題歌の打ち合わせをしたりと作品を仕上げていきます。

── テレビには、報道やバラエティなどのジャンルもあります。番組が違えば、仕事内容も異なりますか?

もちろん番組によって違いますが、「視聴者に面白いと思われるコンテンツを作る」という目的は共通していますね。

学園祭にたとえると、クラスごとの出し物が異なる感覚でしょうか。

報道やバラエティは取材量が多く、扱うテーマも幅広いので、焼きそばやかき氷など色々な食べ物を作ってどんどん売る、「模擬店」のクラス。ドラマは自分たちでテーマを考え、自作した「演劇」を見せるクラスに近いかもしれません。

放送内容は違えども、番組の「つかみ」は直前枠の視聴者を意識しています。

たとえば、今年の4月から6月に放送していたドラマ『着飾る恋には理由があって』の前はタレントのマツコ・デラックスさんがゲストとニッチな世界を掘り下げる『マツコの知らない世界』というトークバラエティでした。

この番組はサブカルチャーに興味がある視聴者が多いので、ドラマの冒頭でもサブカルの要素を意識したり、視聴者が関心を持ちそうなテンポ感を目指したり、と工夫をしました。

テレビディレクターはどうすればなれる?

── テレビディレクターはどうすればなれるのですか?

人によって違いますが、私の場合はアシスタント・ディレクター(AD)とアシスタント・プロデューサー(AP)を10年、その後プロデューサーを2~3年経て、ディレクターになりました。

だいたいの人がADからスタートし、その後は適性やキャリア志向によってステップアップしていくイメージです。

ちなみに、報道やバラエティは、だいたい3〜4年目でディレクター職になります。

ドラマと違って、ディレクターの持ち枠を5分、10分単位で区切れたりするので、比較的若い人でもディレクション経験を積みやすいのかもしれません。

── ディレクターになるには、専門的なスキルは必要でしょうか?

必須スキルはありませんが、現場で働く上で必要な力は大きく2つありあます。

1つは、「たくさんの人を率いながら、方向性を決める力」です。

ディレクターが「次回はサスペンス作品をやります」といっても、それだけでは作品のイメージがキャストや200〜300人いるスタッフに伝わりません。

そこで、まずは「デヴィッド・フィンチャー監督の『セブン(1995)』のような緊張感あるサスペンスを目指します」と完成イメージをわかりやすく伝える。

そのうえで、制作チームの意見を取り入れながら作品を仕上げていきます。「ディレクション力」とも呼ばれる能力です。

もう1つは、「キャストとのコミュニケーション力」です。

当然ですが、ディレクターの「こう演じてほしい」というオーダーと、キャスト自身が「こう演じたい」と思う理想像は、はじめから一致しているわけではありません。

だからこそ、丁寧にコミュニケーションをとって、すり合わせていく。

キャストとディレクターは、撮影前に衣装を決める「衣装合わせ」から台本の読み合わせ、撮影中の芝居のディレクションなどさまざまな場面で密に会話していきます。

人によりますが、ディレクターとキャストが師弟のような関係になることも珍しくありません。

── 作品の方向性を決めるには、様々な予備知識が必要になりそうです。

おっしゃる通りで、過去のインプットが制作の大きな糧になると思います。

私自身、AD時代に見た作品にインスパイアを受けることは多いですし、今でも休みの日はたいてい映画やドラマを見て過ごしています。

そして、見ている最中に、カット割りやBGM、CGなど気になったことはメモし、後からとことん調べる。気になった俳優さんがいれば、その人が出てくる作品をさらにチェックする、とかですね。

ただ、好きなことを仕事にしているので、「いやいや勉強している」感覚はなく、職業病に近いです(笑)。

テレビディレクターに求められる素養とは?

── テレビディレクターに必要な素養はありますか?

強いて言うなら、「楽しんで我慢できる人」でしょうか。

どんな職業でもそうだと思いますが、自分がやると決めたことに対して、なかなか成果がでないのはつらいもの。

私自身、若いころはうまく結果が出ずに、「自分は認められていないんじゃないか」と思い悩んだりもしました。

ですが、考え込んでいても答えは出ません。なので、「今は我慢の時期だけど、いつかは報われるはずだ」と、ポジティブにとらえて乗り越えてきましたね。

── 我慢をどう楽しむのですか?少しハードルが高いように感じます。

仕事中に感じた「感動」を忘れずに、思い出すようにしていました。

最近だと、新型コロナウイルスの影響で『MIU404』の撮影がストップしてしまう場面がありました。

撮影再開の日、キャストやスタッフをどうケアしようかな、と心配しながら現場に向かったところ、みな「エンタメは『不要不急』じゃない。再放送ドラマだけでなく、本当に面白い新作ドラマを届けるんだ」と意気込んでいて。

業界全体を覆っていた「不安な空気」とは真逆のポジティブなムードに、とても勇気づけられたのを覚えています。

この「感動」は必ずしも大きなことでなくてもいいんです。

「キャストのアドリブが素晴らしかった」「脚本家の台本のたった一言のセリフに心を揺さぶられた」など、どんな小さなことも見逃さずに「感動」し、思い出せる人。

そして、目の前の仕事をやり続けられる人が、一流のディレクターになれるのだと思います。

テレビディレクターの将来性は?

── テレビ以外にもさまざまな動画視聴メディアが出てきていますが、ディレクターの仕事は今後どう変化するのでしょうか?

ディレクターの根本的な仕事内容は変わりませんが、YouTube ならYouTube、ストリーミングならストリーミングと、それぞれの配信方法に適したディレクションを選び取る必要はありますね。

テレビディレクターも、昨今は見逃し配信をしたり、ストリーミングサービスに展開したりと、2次利用・3次利用まで見越した番組をつくる必要が出てきています。

また、媒体幅の広がりによって、いろんな表現手法にチャレンジできるのも、テレビディレクターにとって明るい流れです。

テレビでは「老若男女に楽しんでもらえる表現」が求められますが、インターネット動画では、もう少しニッチな表現に挑戦できるかもしれない。

こうした変化をポジティブに捉えられるディレクターは、これからの時代も楽しんで仕事ができるんじゃないかと思います。

── 業界自体が変わりつつあるのですね。

これまでは「新卒でテレビ局や制作会社に入らないといけない」ような風潮もありましたが、最近ではCMのアートディレクター出身者など、さまざまなキャリアの人を積極的に受け入れる素地が生まれています。

フリーランスや育児をしながら働くなど、働き方自体も多様になっているタイミングでもありますね。

もちろん、思い立った瞬間に急にディレクターになれるわけではありませんが、意思を持って飛び込むと、それまでの経験を生かしながら活躍できる職業だということは間違いありません。

いろんなバックグラウンドを持つ人から、多様な作品が生まれる──。いちドラマ好きとして、そして1人のディレクターとして、そんな世界が実現するといいなと思います。

合わせて読む:【完全版】「鬼滅の刃」ヒットの方程式

取材・文:原留千依、編集:高橋智香、デザイン:堤 香菜、撮影:塚原あゆ子(本人提供)